生環境構築史宣言 2020年5月版

(初出『現代思想』Vol.48-5, 2020)

松田法子 (協力:青井哲人、中谷礼仁)

「生環境の環を歩きながら『地球の声』に耳を澄ます」、塚本由晴+中谷礼仁、「10+1 website」、2019年4月

「生環境構築史の見取り図」、松田法子、「10+1 website」、2019年10月

現状認識

わたしたちを含む生命の根拠はいうまでもなく地球である。しかし地球上のかなりの圏域は、ヒトの持続的生存には適さない。ヒトが居住可能な環境圏は多分に限定的だ。そしてヒトは日常を送るにも、切れ目なく広がるこの地球環境から生身の身体を随時隔てることで暮らしている。衣や住まいから大規模な土木構築物まで、地球環境から一定の距離を確保するための技術はすべて構築に関わる。

ヒトの生存・生活環境は生得的なものではない。強調していうが、それは獲得されてきたものだ。

近現代における構築技術の飛躍的発達は、猛々しい自然からわたしたちが身を守れるようになったのではないかという安寧の錯覚を与えた。しかし地球はひと時も休まず、自律的に運動を続けている。地震、津波、台風、豪雨、寒冷化と温暖化など、地球の活動が人間社会に及ぼすインパクトは枚挙にいとまがない。なぜならエネルギー自体は消えないからだ。人間が地球から負のインパクトを被ったとみなすその衝撃の規模やあり方は、人間社会の構築様式をこそ反映している。

ヒトは構築技術によって生存可能な領域を拡張してきた。そしてその活動が地球の運動の結果を部分的に助長する可能性は、特に温暖化という気候変動によってはっきりとしてきた。だが一方で、ヒトの活動が地球の活動を止めたり、大きく制御したりすることはない。離れたり集まったりしようとするプレートテクトニクスを制止することはできないし、地球を逆回転させることもできない。いずれ地球が寒冷化に転じるとき、それに待ったをかけることもできないのだ。地球の運動は圧倒的先行性をもち、ヒトを含む生命の発生、持続、変化、消失のすべてを基礎づける。ゆえにヒトは地球から多種のインパクトを受け続けるが、地球から受け取るものの基幹にはまず生物に必要な生命維持物質そのものがあり(それは地球の活動や、物質と生物の共進化がつくったものだ)、さらに構築に関わる物質(matter)や素材(material)がある。地球とヒト(及び他の多種の生命や非生命)は、物質循環からみれば疎外関係にはない。しかしヒトはこの地球上にさえ、完全な生身で生き延びることはままならない。生存のための隔ての手段としてわたしたちは構築を必要とし、それは文明や歴史を駆動させてきた。

きわめて現在的な課題だといえる地球とわたしたちとの関係を、歴史的かつ将来的な深い射程のもとに捉えるには、自然/人間の境界の持続的な検討はもちろんのこと、自然科学と人文科学をひとつの歴史学によりあわせて実践していくことが急務だ。なおかつそれは、構築様式の移行の試みに向けられる必要がある。それらを橋わたしするのが生環境構築史である。

生環境構築史とは何か

わたしたちは人類の構築活動の歴史を検討し、来たるべき構築様式について考えるために、生環境構築史(Habitatⅰ Building History / HBH)を提案する。

生環境とは、ヒトが生きるために構築した環境の全般である。

構築史とは、ヒトがその環境を獲得し、何らかの空間としてかたちづくってきた歴史のことだ。

ある地にヒトが棲み着き、そこへ住み継ぐには、構築行為にもとづく相応の関係が発生する。生環境はその発生と同時にあらわれる。その地と構築との関係が特に有効であるときにだけ、生環境は比較的長く持続可能となる。

ヒトは構築のあり方を地理的歴史的条件に応じて展開させてきた。わたしたちはそれを構築様式(Building Mode)と名付けたい。

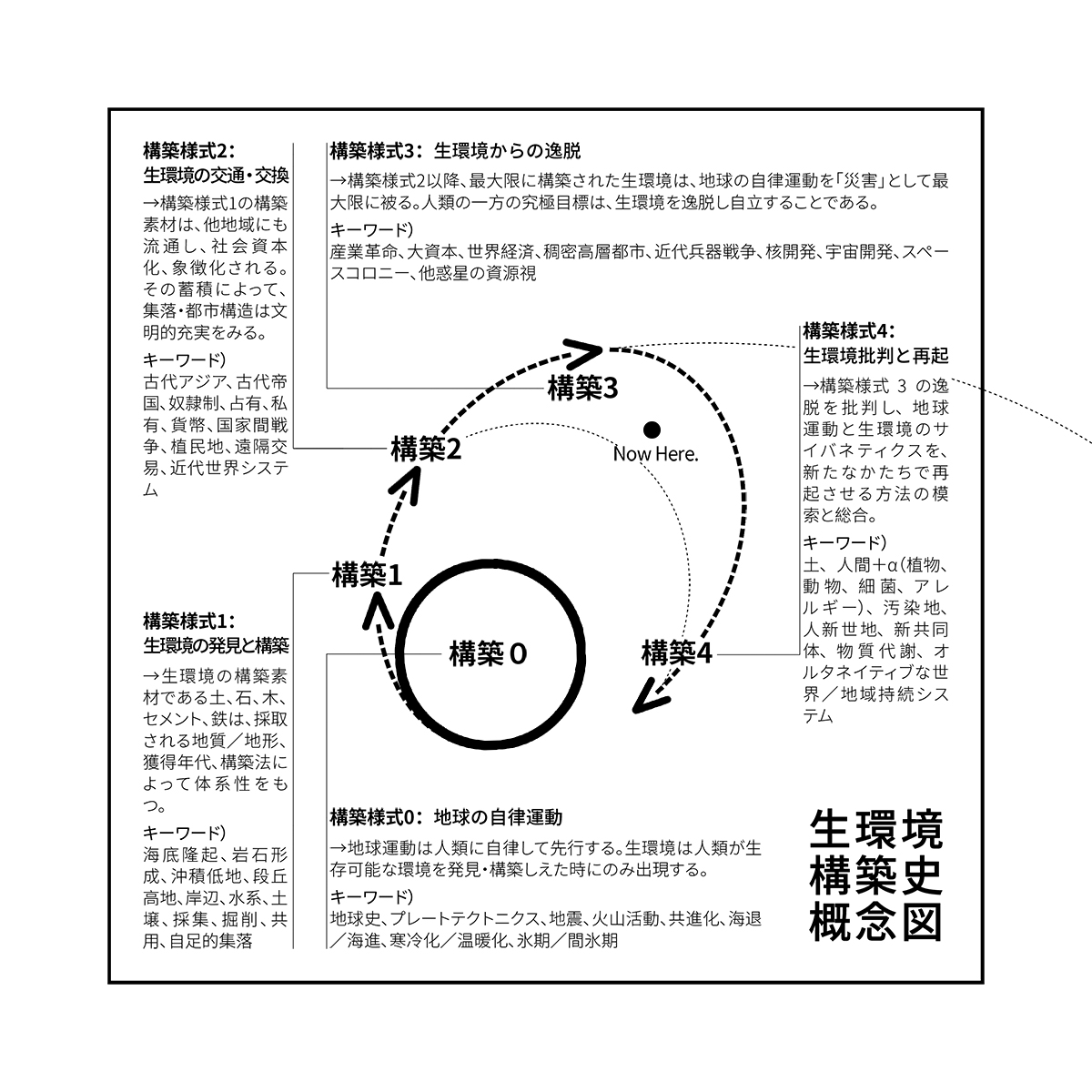

図1は、生環境構築史の構築様式(以下「構築」を併用)の階梯を示す大まかな見取り図である。

5つの構築様式

構築0(構築様式0、以下同)とは地球それ自体ⅱ である。構築様式の絶対的前提及び発生源で、それ独自に構築運動を続けている。ヒトの構築様式は、構築0の構築結果に端を発する。

構築1は、わたしたちが生息しそこに生き継ぐために、構築0から構築素材を採り出して即地的に構成する段階である。構築様式の発見段階ともいえる。土、石、草、木などが構築素材として採取され、一定の加工を経て地表近くに再配置される。環境のなかに生環境をかたちづくる構築体と、かたちづくられたその空間(=構築0から肉体を隔てるための空き間[あきま])は、構築素材の特性や構築行為の時代によって地理的・技術的特性を具備し、体系性ⅲ をもつ。この初発的な生環境構築は構築0からの隔ての端緒を示し、また同時に構築0のかけらを再配置して肉体と構築0を隔てるシェルターとする。隔て、かつ共にあるというこの矛盾の統合がかたちをつくり出す。ヴァナキュラー構築物はほぼすべてここに含まれる。

構築2は、構築素材が交換されて流通する段階である。交換ⅳ には侵略や略奪も含まれる。構築2から先はヒトに固有の構築様式である。物質や素材は即地的価値とは異なる価値を与えられて拡散し、社会資本化・象徴化される。集落はその蓄積によって充実し、(原)都市も発生する。構築2は古代文明を涵養した。所有概念も世界を席巻し、“無主の地”からは交換価値判断にもとづいて多くの物質が奪取され、世界=経済(フェルナン・ブローデル)を駆動する。構築2は特に近世までを特徴づけ、かつ近代世界システム(イマニュエル・ウォーラーステイン)に流れ込む。

構築3では、ヒトの生環境構築の最大限の拡張がはかられる。これは産業革命による18〜19世紀の顕在化以降、現在まで続く様式だ。ここでは構築0の運動が最大級に災害化する。そして構築0の一部には、それまでの歴史時代とは飛躍的に異なる規模と速度でヒトの活動が及んでいる。資本主義、グローバル経済、稠密高層都市、近代兵器戦争、核開発などと互いに結び付いている構築3は、それまでの生環境を大きく刷新するのみならず、宇宙開発への欲望に顕著なように、その後期には構築0からの離脱を目指す。

イラン、イスラミーエ 撮影=中谷(2013)

イラン、バルカネ村 撮影=中谷(2013)

地元の石灰岩によって作られた神殿の中に屹立するホルス神。はるかアスワンの上流から運ばれたきた御影石製

エジプト、ルクソール 撮影=中谷(2015)

The U.S. Navy airship USS Akron (ZRS-4) flying over the southern end of Manhattan, New York, New York, United States, Official U.S. Navy photo NH 43900.jpg

引用出典=https://en.wikipedia.org/wiki/File:USS_Akron_(ZRS-4)_in_flight_over_Manhattan,_circa_1931-1933.jpg

生産様式・交換様式から構築様式へ

カール・マルクスは「生産様式」(Produktionsweise / mode of production)で、生産力と生産関係の歴史的・社会的結合を様式化した。そこで人類社会は4つの生産様式=歴史段階を経たものだった(アジア的、古代的、封建的、近代ブルジョア的〈資本主義的〉生産様式)。

この生産様式は人間同士の関係であるゆえ、その本質をむしろ「交換様式」に求めた柄谷行人は、3つの交換過程(互酬、再分配、商品交換)から人間社会の歴史的展開を捉え、到来を望む4つめの交換様式Xを示唆した。

そして「構築様式」は、人類史を、生存環境すなわち生環境(habitat)構築(building)の様式(mode)から把握しようとする。

構築様式と生産様式・交換様式の概念定義の異同は次のような点にある。

(1)構築様式は、全地球史的な超長期的時間・空間の動態的ありさまと共に行われている物質世界の構築運動を、人類の文明発生や歴史的・社会的階梯と関係的に捉える。

(2)(マルクスも取り組もうとしていたが本格的には未完の)物質の循環や再配置と人類の歴史的・社会的関係を、構築様式を通じて積極的に対象化しようとする。

(3)人類史に通底する歴史階梯を発見し、これを史的に踏まえたうえで来たるべき様式を提起しようとする点は生産様式・交換様式にも親和的であるが、構築様式は特にヒトの生存様式という生物的根源とその変化を、構築史を通じて歴史階梯に問う。

(4)よってその結果提起される第4の様式は、政治・経済・社会・技術・科学体制、そしてヒトの生活や生き方への問いを、自ずとそのうちに含むのである。

生環境構築史の主体

生環境構築史の主体は、人類史を遡る。ホモ・サピエンス(ホモ・サピエンス・サピエンス、現生人類)は生存不適格な動物vであった可能性が高い。ゆえにホモ・サピエンスは構築技術を駆使するほかなく、その結果高度に生環境構築力を身につけた。これをもってホモ・サピエンスは地球上のさまざまな地点に移動し、各地の環境に適応して生存してきた。その過程で種々の相克と創発の機会が生じ、そこでの偶然が新たに体制化されながら構築様式はつくられてきたと想像される。なお構築の諸段階は、ホモ・サピエンスが獲得し育んできた、言語・神話・宗教・貨幣・経済・政治・理念(イデア)などの虚構の建設力が掛け合わせられ駆動されてきたと考えられる。

ホモ・サピエンスは歴史時代において「人間」になった。レオナルド・ダ・ヴィンチのウィトルウィウス的人体図を思い浮かべてみれば、そのイメージをつかみやすいかもしれない。それはヒトという種のうち、きわめて限定的な条件(男性、白人、五体満足、比例の美に適合する身体)を具備する身体として表象されている。万物の尺度たる古典的理想像としての人間=Manは、人間性や人文主義を象りながら、ヨーロッパ的理性という特定の文明モデルと接合的にヘゲモニーを発揮し、世界に多数の非-人間を生み出してきた。それは、性別化、人種化、自然化された他者(動物や地球)などである。人間像の変遷は、ルネサンス、啓蒙主義、近代化などの文化的・科学的・工学的画期と共に、理想的建築・都市像の形成とその具現化にも連動viしてきた。

ところで人間の知性と技術の先端の一部はいまも自然の植民地化に振り向けられ、それは資本主義と同調することで増幅されている。たとえば他惑星の資源視やテラフォーミングの志向は、人間にとって廃棄物としての地球をその背後に従えている。それは宇宙からの地球疎外にほかならない。

加えて注意すべきは、これがいつか到来するかもしれない、夢の、あるいは暗黒の人類の未来ではなく、構築様式3というその歴史段階の端緒にあらかじめ仕込まれていた特有の未来像viiかもしれないことだ。

構築3が指し示す暗闇

ヒトの総量は定住革命や農業革命を経てゆっくりと増え、産業革命・アメリカ大陸移住の大分岐を経て、特に第二次世界大戦後、爆発的に急増した。構築3は人類史上飛躍的な膨張を続けているヒトのバイオマス(生物量)に密接不可分な構築様式として一見説得性をもち、その構築様式の駆動は、地球じゅうの特に都市圏でテクノマスviii(人工物量)を増大させている。しかし構築3に要するエクセルギー(利用可能な熱)を構築0のエネルギーから大量に集めて消費する地域は、バイオマスとしてのヒトの分布・急増域とは部分的にしか重ならない。地球上におけるエクセルギーの不均衡(Hornborg 2001)は、グローバル・ノースとグローバル・サウスの不平等に象徴される。

構築3は人類史上最高の技術をもって生環境をつくり、ひろげる。同時にそれが精緻化し先鋭化するほど、構築0のインパクトは激甚になるix。なぜなら既に述べたようにエネルギーは減らないからだ。生環境が構築0から受けるインパクトは、構築様式の特質に対応する。たとえば原発事故は構築0のエネルギーが構築様式3の世界でエクセルギー化され、出力されるときにしか発生しない。

構築3と構築0の関係

構築3は構築0からの飛躍ないし逸脱を本質的志向とするが、しかしそれはどのようにはじまりえたのだろうか。構築3の誕生・拡大局面に目を凝らせば、構築3は、実は構築0のある特定の時間と空間によって形成された地理空間へ、ヒトが大規模にアクセスした結果として達成されたという歴史的結合が浮上する。その舞台は、構築3の主な発祥地である産業革命地イギリス、構築3の先行実装地となった北米都市、そして19億年前に形成された鉄原料としての縞状鉄鉱床の三者を相互に結ぶ、約4億年前に形成されたローレンシア―バルティカ―アヴァロニア大陸プレート境界xである。鋼鉄という構築素材が大規模に生産・適用されていった地理空間は、縞状鉄鉱床の形成活動とその形成地帯の再集積という、構築0の特定の時間と空間に深く規定されていた(中谷 2019)。

構築0から自立しようとする構築3の原点はむしろ、構築0への大規模な潜行にあった。とすれば構築3とは、労働者と資本主義へのヒトの全面的動員と生産様式の近代化によって果たされ、維持され、なおかつ先鋭化を続けていることこそがその様式的特徴かもしれない。

構築様式4の樹立の必要性、グレート・ブリコラージュ

きみたち、これは鉄鉱石、これが黄鉄鉱、これは粘土で、これが石灰、こちらは石炭だ。どれもみんな、自然がわれわれに与えてくれたものだよ。共同で仕事をするために、自然がこういうものを寄付してくれているんだ──あしたからは、われわれも自分の役割を果たさなくては!

──ジュール・ヴェルヌ『神秘の島』第1部12章(大友德明訳、偕成社文庫、2004)

構築様式は構築力と構築関係の統一的概念である。

構築4は、構築3が構築0から逸脱しようとする生環境を批判し、構築0との関係の再編と高次の回復を試みる。それは構築様式の批判的応用でもある。いまこれをグレート・ブリコラージュといってみたい。

文化人類学のレヴィ=ストロースは、ありあわせの限度ある道具材料を用いて自ら行う制作活動をブリコラージュと呼んだ(『野生の思考』、1962)。いうなればそれは「既に起こった出来事を用いて構造をつくる」方法である。これは「構造を用いて出来事をつくる」近代的思考のエンジニアリング的思考の批判でもある。「ありあわせを用いる」とは決して消極的なことではなく、むしろ創造的な制作だ。ブリコラージュは資材の有限性と潜在的有用性をもとに事象を構築する。一方で近代的思考は、資源の利用によってその文明時点での課題を越えようとする。たとえある資源が枯渇しても、別の素材や物質からエクセルギーを引き出せるというエンジニアリングと資本運動の発展史観的合一は構築3の強力な原動力となり、最終的にはたとえ地球を資源として消尽しても地球外に新世界を発見しうるという無根拠な未来予測をともなうのだ。だが地球活動が有限のまとまりで、かつそれは生命体と共組織的なものであり、ゆえに地球こそがわたしたちの根拠である以上、構築様式は構築3を含めて構築0のブリコラージュだ。

バックミンスター・フラーも、地球は無尽蔵の資源庫だという観念を根底的に批判した。アメリカの数学者・発明家・建築家であった彼は、地球を「宇宙船地球号」と呼ぶ。それはあらかじめ物資の搭載量が決まっている船だ。彼は『宇宙船地球号操縦マニュアル』(1969)で、国家や専門分化した学問による地球問題検討の限界を指摘し、より包括的な世界システムや教育実践について提唱した。これはグレート・ブリコラージュ的思考の源流のひとつに位置づけられる。この本は発表以来大きな反響を呼んできたが、いまなお構築3の幻想が社会のメインシステムを動かしている以上、その実体的影響は限られている。生環境構築史は、彼のいう操縦法を、構築様式という新たな歴史概念のもとでさらに検討する。少なくとも地球を機械論的に「操縦」するイメージをもつことは、もうできない。

核燃料の廃棄問題に象徴されるように、構築3までに発見され、築かれた構築遺産は簡単に消えることがない。時代は不可逆だ。ゆえに、過去の構築様式の批判的検証を伴うすべての構築様式の再配置と再活用が必要である。それに全力を傾けることを通じて、構築0と人類の生環境構築活動との間にダイナミックな平衡関係を築く。それがグレート・ブリコラージュとしての構築4の目標である。

構築4は、構築0や1への再帰ではない。

構築1から3は、歴史段階であると同時に、いま現在も連続的に生起する進行形の様式である。それらは現地球上に共時的に存在し、地理的に互いに分節されながら併存する。構築4ではこれまでの構築様式の再配置と活用が模索される。特に構築3との批評的併存が必要だ。そのうえで構築4は、ヒト、非ヒト、構築0すべての持続を問う。それらは閉じたひとつのシステムであるということに積極的に考えをひらくことが重要だ。

構築4の芽吹きは、構築3に覆われようとする世界にも既に遍在している。その智慧をみいだそう。

構築4を拓くのは、構築0、1、2、3を含む全構築様式のブリコラージュとなる。構築4は構築3までに達成された文明と、構築0とのサイバネティクスを前面に押し出す。

地球の資源目録づくりとその総量の見積もりは喫緊のテーマである。それと共に、生環境構築様式の史的解明が重要だ。

生環境構築史学は、構築様式を移行させる動因の解明と、構築様式の組成検証を行いながらその歴史的理解をはかる。構築様式3の発展を願望し続けるのではなく、わたしたちに先行的に必要なのは、構築様式4の樹立に向けた学と実践ではないか。

グレート・ブリコラージュの時を告げる呼び声が、きこえますか。

[松田法子]

|参考文献

Alf Hornborg〔2001〕The power of the machine: global inequalities of economy, technology, and environment, Altamira Press.

中谷礼仁〔2019〕「Buildinghood 大地からの構法」『世界建築史15講』彰国社

|注釈

i Habitat

ハビタット habitat (生息地・生息環境)はいうまでもなく生態学の基本概念のひとつである。特定の生物種をとりあげたとき、その捕食の場となり、シェルターを含み、また種の再生産にかかわるセッティングを提供するのがハビタットである。その構成には、岩石や土壌のような無機物だけでなく、他の有機体も含まれる。さらに、温度・湿度、光の状態などが決定的である場合も少なくない。生環境構築史(HBH)の「生環境」はヒトが構築するハビタットである。生物が構築・獲得するハビタットは他の多くの生物のハビタットと重なり合って、世界を分節しているが、ヒトだけが、互いにまったく異質な階梯にあるハビタット(異なる構築様式による生環境)を並立させている。

[青井哲人]

ii 地球の自己構築運動

地球は自己構築の運動を続ける。これを説明する様々な理論がある。大陸移動説、海洋底拡大説、プレートテクトニクス、地球システム科学、マントルトモグラフィー、プルームテクトニクスなど。局所的には大地の隆起・沈降などとして観察されるものの、深層ないし全体性の説明である。

テクトニクス tectonics(構築学)という言葉に着目してみよう。建築史のケネス・フランプトンによればテクトニック tectonic(構築・結構)はギリシア語のテクトン tekton(大工・工匠)を語源とする。テクトニックは、柱や梁のような独立の要素を、結び合わせ、組み上げてひとつの構築物とするポイエーシス(制作)を含意する。また語根の teks は技術(technique, technologyほか)、織ること(textile, tissueほか)、綴ること(textほか)などにつながる。こうしたネットワークのなかにあるテクトニックの観点から地球を見るということは、つまり連続的統一体とみなされてきたものを分節し、一定の独立した単位要素の組み立てとして捉え直すことだろう。ただし地球を制作するテクトンは地球それ自体であり、制作の連続として地球はある。そして、巨大な運動の連続が、局所的にどんな特異なかたちをとって現れるかが、私たちの生環境(ハビタット)の営み方に大きくかかわっている。

[青井哲人]

|参考文献

Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Culture, The MIT Press, 1995/松畑強・山本想太郎訳『テクトニックカルチャー――19-20世紀建築の構法の詩学』(TOTO出版、2002)

Tim Ingold, Lines: A Brief History, Routledge, 2007/ティム・インゴルド著、工藤晋訳『ラインズ──線の文化史』左右社、2014)

中谷礼仁『動く大地、住まいのかたち――プレート境界を旅する』(岩波書店、2017)

iii 各構築様式における構築素材の体系性

生環境構築の第一目的は、ヒトの体温維持である。そのためにヒトは圧倒的な体積比をもつ大地の熱変化となんらかの方法で縁を切らねばならなかった。要は自らが調節可能な空気層(空間)を作り出す必要があった。その方法はサンダル、衣服から建築、船、ひいては有人宇宙船にまで多岐にわたる。このような構築行為が人々の社会を支える構築様式の土台になる。生環境構築の中心に位置するのが建築行為である。それは構築0の諸成果をヒトが主体的に加工応用することによって成立する。構築2までのその主素材は石、土、木、草類、古代コンクリートであった。それら主素材の獲得の可否は各地によって相当に異なる。建築素材になりうる石は海底隆起や火山活動による大地の諸成果を必要とする。石の構築形式はその重量、耐久性を前提とした積造だが、一方で梁のせん断に対する弱さによって空間規模に物理的限界をもつ。古代文明発生と関係深い沖積層の平地、汀は多量の土(粘土質)を抱える。これを手づみで施工可能な規模に定形化し、場合によっては焼成することによって生まれた構築素材がレンガである。その焼成のためには燃料となる周囲の木の大量消費をもたらした。また手のひら大のレンガによる空間構築にはアーチ原理の発見が必要だった。同原理の発見によってレンガ造は大規模空間構築を可能とした。古代コンクリートはレンガや小片の石を型枠として生石灰や凝灰岩をセメントとして利用するものであるが、化学変化を前提とするため複数の技術連関を必要とした。古代ローマが帝国化しその版図を広げられたのは各地で採取可能な土、セメント素材のこれら応用が発展したためである。それら素材と圧倒的に異なる構築体系をもつのが鉄、特に靭性に優れ、伸長容易な鋼鉄である。鋼鉄の出現は産業革命による蒸気機関の発明、同機関による大地深部の鉱床への接触、高炉建設、輸送路建設に伴う大資本の形成を必要としている。現代の稠密高層建築や大型船、飛行機、宇宙船等は、ヒトが鉄素材の加工を可能とした段階に登場した。鉄素材を構築素材としえたときに構築3は本格的な活動を迎えた。

[中谷礼仁]

iv 文明と交易・侵略

都市文明の発生は、即地的な文化(構築1)の上に、それを地理的に大きく乗り越える広域的な交換、そして軍事的支配や帝国的統治を重ねていく。約6,000年前にさかのぼってみよう。ウバイド期のメソポタミアは穀物と織物を輸出し、周辺地域を木材や金属の輸出地に変貌させた。後者は土木構造物・建築物および武装にかかわる資源であろう。人類が最初に経験した急激な都市化の局面だ。しかしウバイドに取って代わるシュメール期の都市国家群のひとつウルクは交易から侵略や貢納あるいは奴隷制度や植民地制度へと踏み出したといわれる。構築2の機微は都市文明の最初期にすでにあらわれていたというべきか。

ルクソールとアスワンの間に造営されたホルス神殿(エドフ神殿とも、プトレマイオス朝の紀元前3世紀)は河岸段丘の砂岩でできているが、ホルス像ははるか遠い上流部から運ばせた黒御影で精巧な滑らかさをもって造形されている。こうした多元的な構築方法の編成は都市文明以後のあらゆる場所に見られるだろう。中国では土の黄河文明に加えて木の長江文明の重要性が見いだされて久しいが、これら異なる構築方法を複合させた漢人世界が周辺の多様な民族を包摂していく過程に、構築2の洗練(普遍性の獲得)そして構築1との交渉と併存のダイナミクスを観察できそうだ。

こうした脈絡からは、また、文明・帝国の論理に対して相対的に選択性を保持しえた「亜周辺」(柄谷行人)、さらには中心と地続きでありながら帝国的包摂から抜け落ちる場所性なども、重要な検討課題となるだろう。

[青井哲人]

|参考文献

柄谷行人『帝国の構造――中心・周辺・亜周辺』(青土社、2014)

v 現生人類の生存不適性

動物学者・類人猿学者の島泰三によれば、「はだか」、つまり毛皮をもたない突然変異種である現生人類(現代人、ホモ・サピエンス・サピエンス)は「生存不適者」であり、それゆえに「成功」してきた。ここに社会とともに構築が問われなければならない理由がある。

島は「はだか」の物理学的特性を説明する。すなわち発熱にかかわる体積と、放熱にかかわる表面積との関係に単純化すれば、同じ哺乳動物でも象のように体の大きい者ははだかでも体温を維持しやすいが、人類サイズを含む体重一トン以下の哺乳動物は体温維持のため他の戦略で装備しなければならない。泥に住むカバ、穴のなかで体を寄せ合うハダカネバネズミがその例だ。前者は物的環境、後者は社会形成が、ハビタット獲得の方法となっていることに注意しよう。

現生人類の場合、はだか化とともに脳の前頭葉肥大化という偶然が重複して起こったことにより、共同体の柔軟な編成、衣類・小屋など初歩的な構築技術の蓄積を経て、ついに「出アフリカ」以降の壮大な旅のなかで、過酷な環境と自らの社会的・構築的技術との多彩な複合を生み出していくことになる(マルクスと柄谷はこのうち社会の側面を論じてきた)。現生人類は、最適者生存の論理(ダーウィニズム)に対する最大の反証なのである。またその歴史は、高度な表象能力がもたらす過剰な不安(ピュシスからの逸脱、カオスの抱え込み)と、世代を越えた強力な累進性とを如実に示している。

[青井哲人]

|参考文献

島泰三『はだかの起源――不適者は生きのびる』(木楽舎、2004/講談社学術文庫、2018)

vi 人文主義的人間とその批判

人文主義的人間の成立・広がりと人文学との結び付きを明らかにしながら双方の窮状を指摘するロージ・ブライドッティによると、人間=Manのルーツのひとつは万物の尺度たる古典的理想像にある。この人間Manは、人間的価値と理性を信頼するルネサンスにおいて普遍的モデルとして復興され、人間性や人文主義を象って広まった。ヒトの特定の姿を表象するこの理想像は、世界に、human(人間Manが強力に流れ込む理性的主体)、sub-human(下位の人間)、inhuman(非人間)、non-human(人間以外)などを生み出してきた。しかし人間は科学とグローバル経済の二重の圧力のもとで既に砕け散っているうえ、ドローンや化学兵器による戦争など、非人道的出来事の蔓延をとってみてもわたしたちは既にポストヒューマンで、さらにそのポストヒューマンが窮状に追い込まれているとブライドッティはいい、ポストヒューマン的主体像を探る。それは、唯物論的で生気論的、身体をもち、状況に埋め込まれているが横断的で共組織的に生成変化する、非Man(ヒト全般、物質、ウィルス、動物、地球)―文化―技術の一元論的連続体である。

ところでここで、人間像と理想的建築・都市像の歴史段階を引き合わせてみると、①ルネサンス、②啓蒙主義、③近代化といった画期がまず思い浮かぶ。

①理性的人間(理性主義・合理主義・人間中心主義):調和、比例美、視覚美、パースペクティブ(自分という視点の中心性を伴って対象を客観的に捉える科学性)。

②近代的人間(自我・超越論的主観):人権、人類学(科学化された人種や性差)、進歩・発展史観、学術的極地探検、宇宙や地球イメージの豊富化、ルドゥーやブレら革命建築家の登場、土木団体の確立。

③近代化された人間(労働者・大衆・市民・国民・民族・統制管理された身体):健康、衛生、ビルディングタイプの成立、機能主義、都市の不燃・高層化、建設産業の確立。

①~③は、商人資本の成長、植民地主義の拡大と産業革命、経済的自由主義・グローバル資本主義への道など、資本主義のステップアップと同期することにも注目しておきたい。そして②と③は特に強力に構築様式3へ流れ込んでいった。

構築様式1から3の建築や都市は、時代的地理的規定のもと、その都度、歴史的なヒトと結び付いている。

[松田法子]

|参考文献

Rosi Braidotti, The Posthuman, Polity Press Ltd., 2013 / 門林岳史監訳『ポストヒューマン――新しい人文学に向けて』(フィルムアート社、2019)

vii 構築3特有の未来像

いつヒトは大地を、地球という宇宙空間における孤立した球体として認識し、かつその球体が消費可能なエネルギー・資源体であることを認識したのだろうか。現在の私たちも、以上のような「事実」を実感として直接知ることはできない。この認識は間接的客観として構築されてきたという意味で観念性を含む。おそらくこの観念の成立は地球資源の採掘と連動する構築3の進展と不可分であろう。内部に高熱の核を持ち宇宙空間を旋回する球体としての地球、さらには伸張性に富む構築素材としての鉄を生環境構築素材の主原料として見出し得た時から、人類は観念的には宇宙時代に突入していたというべきである。

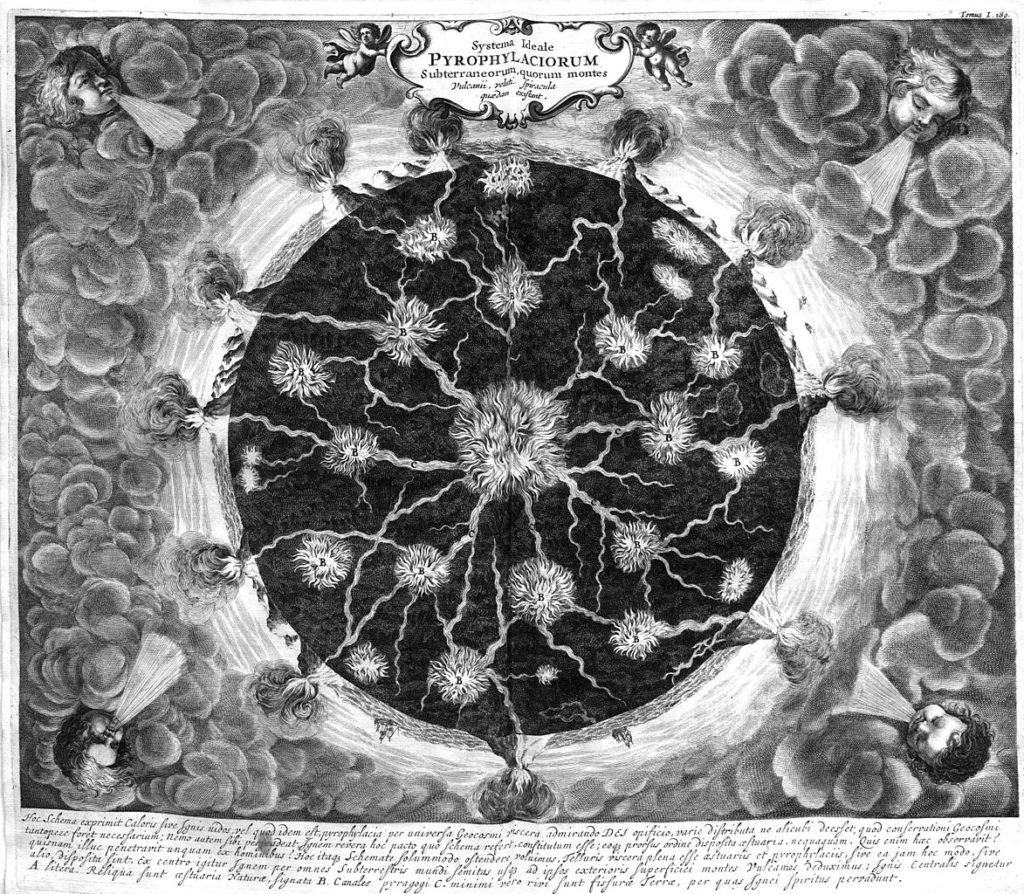

科学史家の山田俊弘は、17世紀以降の地球観の結実をジオコスモスと称して、その変容を概説している。ルネサンス期にはドイツの冶金学者アグリコラ(1494―1555)の著作にみられるように、鉱山での観察を考慮しつつ「地下の自然学」というべき領域が開拓されていた。と同時にコペルニクス (1473―1543)による地動説、楕円軌道による惑星運行を解明したケプラー(1571―1630)らの成果によって惑星意識の獲得がなされた。その中でデカルト(1596―1650)が『哲学原理』(1644)において形而上学から、自然学を経て、地球論にいたる総合的体系を提示した。彼の統一理論において、地球は様々な形状をした粒子の各層によって構成された機械的地球構造として初めて図像化され、次世代の思考の枠組みを規定した。一方で、博物誌家のキルヒャー(1601―1680)は『マグネス(Magnes)』(1641)、『地下世界』(1678)において地球の内部にそれを支えるエネルギーが存在することを推論している。その図は後の地球認識の強力なヴィジョンの一つとなった[図2]。

両者を統一したのがライプニッツ(1646―1716)である。彼は地下空間を三次元的に把握する「地下の地形学」を構想した。これは資源探査といまだ暗中模索であった地球史の再現のために欠かせない検討であった。そしてライプニッツは『プロトガイア』(1691頃)を通じて、人類による有史以前の地球形成の道筋を記述しようとしたのだった。

[中谷礼仁]

|参考文献

山田俊弘『ジオコスモスの変容――デカルトからライプニッツまでの地球論』(勁草書房、2017)

図2――キルヒャー、火道 (『地下世界』1678より)

viii テクノマス

テクノマス(technomass)という言葉が、都市にかかわる生態学・政治学・歴史学等の研究でおそらく10年ほど前から徐々に使われはじめているようだ。この造語は、生態学において生物量を意味するバイオマス(biomass)に対して、これを転用して人工物量を指すために着想された。人間が自らの技術によってつくり出した構築物の総量であり、その原料は鉱物資源等の無機物と、有機物すなわちバイオマスに求められる。それらが都市へ運び込まれ、労働が投入される複雑な経済過程があり、構築されたものは都市に蓄積され、また更新されている。つまりテクノマスの概念をめぐっては、それをつくり出すのに必要なシステムとエネルギー、代謝、あるいは発熱量、生物多様性、バイオマス/テクノマス比といった主題が掲げられており、これが世界の都市によってどう異なるか、また歴史のなかで都市はどのような階梯をたどって変化してきたのかが検討されようとしている。また、都市生態学の知見を都市政策につなげるための指標としての活用にも関心が向けられている。テクノマスをめぐる諸指標は、HBHが提示する構築1〜4の諸階梯を特徴づけるのに活用できそうである。

[青井哲人]

ix 技術とリスクの再帰性

ジョルダン・サンドによれば、19世紀前半までの世界の巨大都市のなかで、テクノマスの観点から江戸は最も軽量な都市であって、災害という観点からはこわれやすくとも再生しやすいレジリエントな物的・社会的組成をもっていたという。近代東京は不燃化を目指し、テクノマスの重量化をすすめたが、それが建造環境の高密化と化学物質の集積をもたらし、炎の温度や被害実態を書き換えた。関東大震災の甚大な火災被害にはそうした一面があった。

防潮堤は背後の集落の安全性を高めるように見えるが、これもそう単純ではない。津波がこの防潮堤を超えてしまうと水が海に排出されにくいために集落はダムと化し、押波と引波が持ち上げた家々をダム内で撹拌する。原子力発電施設は、原子核分裂のエネルギーを一定の容器内に抑え込む技術が実装されたことで巨大なリスクを潜在的に抱え込むのだが、福島ではそれが数十万人規模の避難社会をつくり、恐るべき規模の除染事業というビジネスを生み出し、取り返しのつかない社会変容をもたらした。多くの構築技術は一面においてリスク制御技術であるが、それが再帰的にリスクを変質させるのである。構築は災害を造形する。

[青井哲人]

|参考文献

Jordan Sand, “Property in Two Fire Regimes: From Edo to Tokyo” in Edited by Carole Shammas, Investing in the Early Modern Built Environment: Europeans, Asians, Settlers and Indigenous Societies, Brill, 2012

x ローレンシア―バルティカ―アヴァロニア大陸

良質な鉄鉱石原料である縞状鉄鉱床は、約19億年前の海底で形成されたものである。光合成を行う生物の誕生と増加によって当時の海中に多量に含まれていた鉄イオン(Fe2+)が酸化鉄に変化し堆積した結果である。

19世紀末までに鉄鉱石の主要産地であった、スカンジナビア半島、ヨーロッパ北部、イギリス、アメリカの東海岸一帯には良質な縞状鉄鉱床が多く含まれていた。現在、これらの地域は大西洋中央海嶺によって遠く隔たっている。しかしそれら地帯は、約四億年前の地球においては、ローレンシア―バルティカ―アヴァロニア各大陸の衝突によって一帯の山脈として隆起形成した近接地帯だったのである[図3]。つまり産業革命を生んだ地理空間は、縞状鉄鉱床の形成活動(約19億年前)とプレートの衝突(約4億年前)による形成地帯の誕生という、はるか過去の大地の活動に規定されていたのである。

この地球的時間が産業革命によって資源化されたことに構築素材としての鋼鉄の地球史的特殊性が出現する。この関係の深さはそれ以前の文明には全くなかったものである。それ以前の構築様式2までの水平的な素材移動のみならず、構築3は垂直的運動を構築0との間に構築しえたことによって初めて実体的に発生した。その地球時間の撹乱を含む垂直性が大気圏を含む地球の各層にこれまでにない影響を与え、地球表面上で生活する多くの生物に対して、大きなインパクトを与える原因になりうる。

におけるローレンシア大陸付近。現在の北米東海岸、イングランド、スカンジナビア半島、北ヨーロッパの地縁性が読みとれる。作図:Woudlo-1.jpg)

[中谷礼仁]

|参考文献

原田憲一『地球について−−環境危機・資源枯渇と人類の未来』(国際書院、1990)

図3――古生代(約4億年前)におけるローレンシア大陸付近。現在の北米東海岸、イングランド、スカンジナビア半島、北ヨーロッパの地縁性が読みとれる。(作図:Woudloper, Wikimedia.com)

xi グレート・ブリコラージュ

世界初のSF小説家であったジュール・ヴェルヌは、地球を制覇しようとする構築3的ロマンをその初期において最も体系的に描いた人物であった。 アフリカ大陸の地形的貌をなぞる『気球に乗って五週間』(1863)を皮切りに、『地底旅行』(1864)、『地球から月へ』(1865)へと彼の構築3的想像力は極めて構築的である。しかしながら同時にヴェルヌは一連の漂流記ものの作者としても著名であった。『神秘の島』(1874)を見よ。そこでは偶発的な理由で、文明地から離れ孤島(これは明らかに有限な地球をあらわすイメージである)に隔離されてしまった人々が、自らの科学的知識を忘れることなく、構築0との共同活動を再発見していくのである。彼らは棒の摩擦からもう火は起こさない。腕時計のガラス2枚に水を充填したレンズを使うのだ。そして粘土からレンガ、陶器、さらにはガラスの生産に成功する。アザラシの皮を用いたふいごで石炭と黄鉄鉱を組み合わせ、鉄を取りだす。残りの硫化鉄から硫酸を取りだし、ジュゴンの脂肪と合わせてとうとうニトログリセリンを作り出したのだった[図4]。構築4の可能性は構築3までの世界に胚胎している。

[中谷礼仁]

|参考文献

図4――アザラシの皮で製鉄用のふいごを作る 『神秘の島』(L’Île mystérieuse,1874 )挿絵