【緊急公開】

第4の生環境構築にむけて

──新型コロナウイルス感染症拡大の情勢のなかで

この記事は、2020年4月4日に行われた第1回編集会議記録より書き起こされたものです。

ウィルス感染症が拡大する中で各編集同人の視点が端的に現れていると思われたため、同人全員の合意に基づき公開しました。

第1回生環境構築史(Habitat Building History)

編集同人会議にて

繰り返される事象の共通点を歴史の地層に学ぶ

青井哲人──2019年12月末に中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)が、現在も猛威を振るっています。この世界的拡大の状況をどのように見るか。本日は、私たち生環境構築史(Habitat Building History、以下HBH)の編集同人で意見交換をしたいと思います。

皆さんも同様に感じていると思いますが、おそらくこの現状は、これから私たちが取り組んでいくHBHと深い関係を持つことになると思われます。こうした時宜に今日のキックオフ・ミーティングを持てた自体に意義があるでしょう。早速、皆さんからご意見をいただきたいと思います。私は藤原辰史さんが先日発表されたCOVID-19にまつわるテキスト「パンデミックを生きる指針──歴史研究のアプローチ」★iを拝読し、すぐさま皆さんにもメールでこの記事のことをお伝えしたところです。まずは藤原さんから口火を切っていただきたいと思います。

藤原辰史──ありがとうございます。今回の事態を受け、私はまず歴史に学びたいと思っています。

例えば、約100年前に流行したスペインかぜを調べたところ、非常に役立つ情報がいくつも出てきました。例えば、スペインかぜには「舞い戻り」があり、第1波から第3波まで3回の波があったと記録されています。こうした当時の様子を知るだけでも、今回のコロナ禍を乗り越えるための大きなヒントが得られると思います。

ほかにも、スペインかぜの流行が第一次世界大戦中だったという点も重要です。戦時下、民衆は満足な食事が摂れず、良好な衛生環境で生活することができない状態で無理やり戦争に駆り出されていた。相当心身にストレスがかかっていたと思います。現代も、環境は改善されていても、企業や社会によって個人に大きなストレスがもたらされている。こうした状況下でのウイルスの蔓延という共通点からも、多くを学ぶことができると思います。HBHの試みにおいても、歴史の地層を掘り起こし、繰り返される事象とそれらの共通点を考えてみたいと思います。

スペインかぜは、政治にも地殻変動をもたらしました。1920年代からヨーロッパを席巻したファシズムは、こうした生態的な変化と深く関わっていると思います。人々は、感染症による不安や心身の衰弱から大きな拠り所を求め、自らの思考を放棄して最後の希望を大きな権力に託し、その「鶴の一声」にすがろうとする。「鶴の一声」とは、緊急事態宣言のような大胆な号令や急進的な改革案などです。そうした空気に便乗するなかで、100年前のファシズムが生まれた。こうした、権力と生態的なパンデミックのつながりを明らかにしたいと思います。

また、当時も同じく数多くのデマが流れ、アメリカはドイツ・バイエル社のアスピリン錠にインフルエンザの病原菌が混入されていないかを必死に検査したといいます。こうしたデマに惑わされることなく冷静にものを考えるには、やはり歴史が役立ちます。

そして、スペインかぜや第一次世界大戦、世界恐慌(1929-30年代後半)や第二次世界大戦といった大きな危機の後には、繰り返し弱者の切り捨てが行われています。今回の政治対応でも早速弱者を切り捨てるような動きが進められており、これに対して警鐘を鳴らしたい。現在、厚生労働省は風俗業や接待を伴う飲食業の従事者を休業補償の対象外としており、職業差別だという批判が出ています。こうした恣意的なボーダーを引かれる弱い立場の人たちを守らなければなりません。それに、社会におけるリスクや危機は何もコロナ禍に限られたことではありません。たくさんの人たちが、すでにさまざまな危機に晒されながら暮らしています。こうしたすでに弱い立場に追いやられている人たちにこそ、甚大かつ長期的な影響が及ぼされかねない。こうしたことが繰り返されないよう、歴史から見直していきたいと思います。

最後に、スペインかぜの後は過剰な消毒主義が蔓延し、ドイツ等ではあらゆる菌を一掃しようとする風潮が強まりました。パンデミック後に訪れるであろう過剰な清潔・消毒主義も見据え、地質学者のデイビッド・モントゴメリーさん〔『土の文明史』(片岡夏実訳、築地書館、2010/原著=2007)、『土と内臓──微生物がつくる世界』(共著、片岡夏実訳、築地書館、2016/原著=2015)などの著者〕などにもお話を聞きたいと思っています。また、江戸時代の医師・思想家である安藤昌益は、飢饉や政治混乱を経験しながら「直耕思想」を提唱した。安藤昌益の研究は非常に分厚い蓄積があり、私はまだ勉強を始めたばかりですが、「直耕」という概念には、田畑を耕すという意味と、胃腸の中で食べものをこなしていくという2つの意味があります。これは、『土と内臓』の世界観と共通点が少なくないと感じました。歴史の暗い側面ばかりを追うのではなく、こうした先人の希望ある思想や成果にも学びながら考えたいと思います。

藤井一至──私は普段土の研究をしているので、生物やウイルスに関してお話ししたいと思います。

そもそも、私たちヒトの遺伝子には、すでに8~10パーセントのウイルスが組み込まれていています。「内在性レトロウイルス」といいますが、それを含めてヒトの遺伝子の半分くらいはウイルス由来だといわれています。私たちがウイルス感染した履歴があり、それを乗り越えたときに私たちの遺伝子に記録されていくのです。人間はウイルスとの共生体で、いまは忌まわしきウイルスの感染が生命進化の原動力であったともいわれています。

じつは、多くの生物学者はウイルス研究を避けてきました。あまりに未知のことが多いためです。遺伝情報から系統樹を書いてみると穴だらけで、分類すら容易ではありません。そもそも、ウイルスは生物ではないと定義され、生物学者の福岡伸一さんの言葉をお借りすれば「生物と無生物のあいだ」のような厄介な代物です。しかし、ウイルスは、私たちや微生物といったホストさえいれば活発に増殖することもできるため、テレビ報道ではウイルスを微生物と同一視して話されることが多いです。「PCR(Polymerase Chain Reaction、ポリメラーゼ連鎖反応)検査」といった、ちょっと前まで専門用語だった言葉がお茶の間でも飛び交っています。さし迫る恐怖のなか、平時、研究者ですら完全に理解できているわけではないウイルスについて、真偽ごちゃまぜになって情報が押し寄せ、それが私たちの不安や混乱を増幅しています。

ひとつ、微生物とウイルスに関して私が驚いた話をします。私たちヒトは、祖先を辿ればアフリカの熱帯雨林に暮らす猿でした。それが草原へ進出し、いまは都市に住んでいる。進化の過程で生活環境が変わっていきました。そして現在の私たちがいるわけですが、私たちヒトの遺伝情報に記録されたウイルスの起源を調べてみると、その多くが熱帯生活でも草原生活でもなく、5億年前までさかのぼって、海中で脊椎動物の祖先が獲得したものだったそうです。人類史700万年のうち、森林と草原で過ごした699万年、都市生活せいぜい1万年では、まだまだ新たな生活環境では新参者で、未知のウイルスを克服していかないといけない。

一方で、今後は先ほど藤原さんが指摘されたような過剰なまでの潔癖主義に向かっていく可能性はあると思います。そのような文脈において私が具体的に危惧しているのは、いままで以上に人々が土との接触を避けるようになっていくのではないか、ということです。実際、土には1グラムあたり50億匹の細菌がいて、そのうち10匹に1匹はウイルスに感染しています。土は微生物だけでなくウイルスの巣窟でもあります。ただでさえ、これだけバイキンが嫌われる時代ですから、土から離れる動きはさらに強まるかもしれません。しかし、私たちの腸内にも土と同じくらいの密度で細菌が存在し、腸内細菌あたりのウイルス感染数は土の十倍です。私たちは多くのウイルスと共存しているのですが、ほとんどのウイルスは私たち宿主に無害あるいは有益といわれます。多様な腸内細菌が消化を助けてくれているように、ほとんどの同居人は敵ではありません。ウイルスにはある程度宿主が決まっていて、腸内や土の中に存在する一つひとつのウイルスは低密度です。普段ひとつのウイルスが爆発的に増殖しないのは、多数の生物、ウイルスが独り勝ちしないように、競合し制御しあうからです。人と人の距離感だけでなく、人と生き物、自然との距離感も今後、問われていくように感じます。

「新型」コロナウイルスの歴史的時空と、

ウイルスとヒトの超歴史的時空を同時に考える

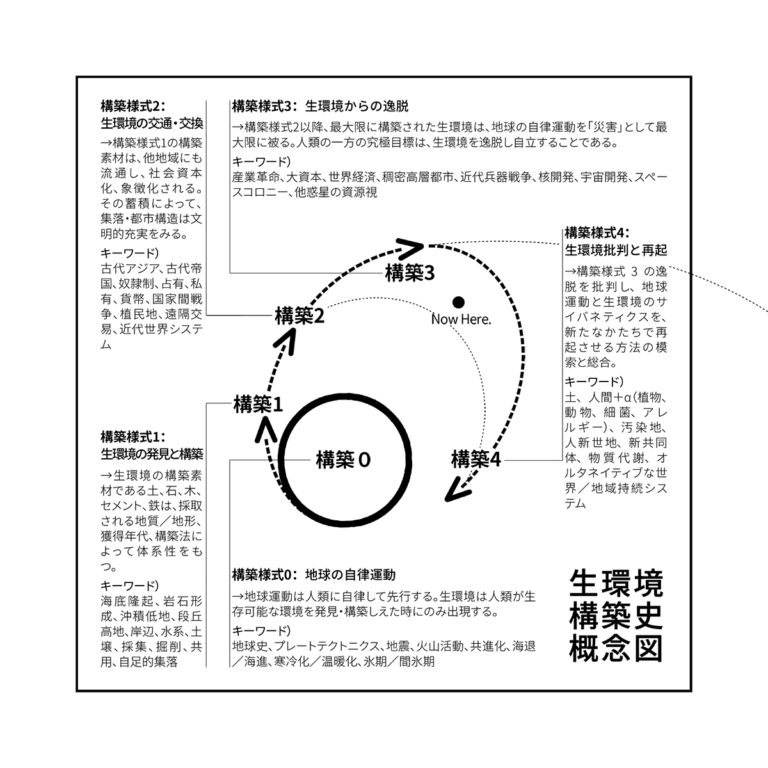

松田法子──今回のパンデミックは、人の行動形態に関係するところが非常に大きいですよね。人の行動形態の変化の歴史は、生環境構築史の概念図[図1]で「構築様式」として示している各段階とかなり対応的に捉えることもできそうです。そしてこの度のようなウイルスの問題化は明らかに、「構築3」の先鋭的な現在形が仲立ちになっているとも思えます。

ウイルスや細菌が世界的に破壊的な伝染病になるという事態も、構築様式の考えと対に捉えられそうです。つまり「構築1」におけるそれは風土病ですが、戦争や遠隔交易によって地理的に異なる文明圏相互の接触が増す「構築2」の段階では免疫のない人々の側に大規模なダメージが起きる。そして「構築3」では、交易船や新大陸に赴く船団の交通に始まり、現代では個々人がスピーディな運び手となって、ウイルスは急速な変異を伴いながら地球をひとめぐりする。宿主および媒介者としてのヒトの密度、交雑の速度とパターンが史上最高に増大しているのが現在です。

生態系のさまざまなニッチ(地位)には、いまや世界中のインフラが直接間接につながっていると思ったほうがいいですよね。地理的な生態学的限界は取り払われ、生態ニッチの存在地にはその土地の益を吸い上げようとするいわば多数のパイプラインが四方八方から突っ込んでいる。従来あまり人がアクセスしていなかった地域に多くの人が接続する背景には、あらゆる種類の開発圧力が控えています。

「構築0」にもとづく山脈や海などの空間分節は、現代交通のもとにほとんど無意味になりました。ウイルスの伝播経路とトラフィックは区別がつかないのです。COVID-19はある種マーカー付けが行われてすでに比較的「見えやすい」状態になっていますが、わたしたちは普段、世界規模でいったい何をどのくらい伝染・交換・拡散しあっていたのでしょう。

ウイルスを含めて長期的な時間のもとにバランスされた地球上の特定の生態系へアクセスする人の行動と、その後の人の交通・交換・交雑の量的巨大さが人類史上最も拡張している現在において、ウイルスと宿主の既存の関係史は、大きく書き換えられている。

現代世界にもつながってくる文明の形成過程において、ウイルス、野生および家畜としての動物、ヒト、農業、疫病は互いに不可分のセットであって、ウイルスは、ヒトがつくりだした動物・作物・ヒトの密集状態を肥沃なフィールドとして蔓延し、宿主同士の大量の接触と交雑の機会をブースターとして変異しながらグローバル化されてきました(ウィリアム・H・マクニール『疫病と世界史 上・下』[中公文庫、2007/原著=1976]、ジェームズ・C・スコット『反穀物の人類史 国家誕生のディープヒストリー』[みすず書房、2019/原著=2017])。ウイルスと宿主の交雑のあり方と、その現場である空間の変化は、歴史を振り返る際にひとつのポイントになると思います。

ところでウイルスに対する視点は、ウイルス学や生物学などとそれ以外の分野とでははっきり分かれていて、例えば公衆衛生的な立場からはウイルスなどの疫病を「克服する」ことがもちろん至上命題です。そしてこれは現在の社会通念でもあって、「ウイルスとの戦争に勝つのだ」と「戦争」の比喩を用いるのはひとまず論外としても、ウイルスに勝つ、というような表現はいま日常的にも使われがちです。しかし都市の衛生確保は歴史的にはスラムクリアランスなど、清潔という命題にもとづく都市空間の統制にもつながってきましたし、衛生は近代社会において人民を管理する支配手段のひとつでした。これはフーコーの生政治(生を対象に管理・統制を及ぼす近代以降の権力のあり方)を挙げるまでもありませんが、日本でも明治期以降、特に昭和初期の軍国時代に「健民」思想というものがあり、健康な体が国民の条件として強制・強化されてきた側面もあるわけです。ポストCOVID-19の世界では最先端の情報技術を活用した管理社会の誕生が懸念されていますが、すでにそれが始まっている国もあります。

一方でウイルス学からみれば、ヒトはウイルスとの共進化によってここにいるのであって、わたしたちは生命の面からも、DNAという情報の面からも、ウイルスとの共同構築物である。

次にまた対象の「大きさ」、スケールの点から考えてみますと、人類は、目に見えるそれらについては自分たちにとっての有益・不益を歴史的に判断しながら生環境に組み込んできました。石や土、コンクリートや鉄など、目に見える形をとる地球上の物質は人の積極的な再編集によって有益化されてきました。しかし肉眼では見えない微生物やウイルスのことはごく最近まで理解できず、19世紀後半に細菌が、19世紀末にウイルスが「発見」されるまでは、感知の外にあった。認知可能な存在になったそれらはゲノムなどを含めて急速に解析・編集対象になってきたわけですが、極小の存在に対する人類の本格的な取り扱いと応答方法はまだまだ未熟だとも考えられます。ともかくわたしたち自身は、知ると知らないとにかかわらず、じつはウイルスと不可分に構築されてきた生命体だった。

HBHの話に戻りますと、ヒトとウイルスの以上のような関係は、あくまで地球=「構築0」から離れられない人類が、地球そのものとの間には住居や建物によって身体を隔てるハードウェアを築きながら、熱や湿気、風雨や動物などによる「自然」の害毒から自己を隔ててきたものの、その隔ての装置それ自体は地球の何らかの断片をブリコラージュしたものであり続けるという生環境構築の本質に、ある種ぴったりと二重写しにみえるようにも思えます。

先ほど藤原さんと藤井さんがお話しくださったことのちょうど中間になるようなゾーンのことを考えてみたいと思います。いまこの瞬間に、地球じゅうの人々が共有している時空、つまり西暦2019年から2020年にCOVID-19と名付けられた「新型」コロナウイルスが一挙に世界に波及したという、最も直近かつ現在進行形の歴史的時空と、ヒトそのものを形成し、ヒトの生命を駆動しきたともいえるウイルスとヒトとの関係という、超歴史的でディープな時空。わたしたちはその両方を自分ごととして同時に考える、という方途から、何か今後の社会への希望は拓けないのでしょうか。

戦う「相手」がはたしてウイルスそのものなのかどうかも、そのとき明確になるでしょう。ウイルスの極端な活性化は、現代世界システムとの関係においてこそ、きちんと見通すべきです。こうした思考の拡張も、今後の構築様式を考えていくうえで議論のポイントになるのではないかと思います。

「〈わたし〉と外部」、「生」の輪郭というテーマ

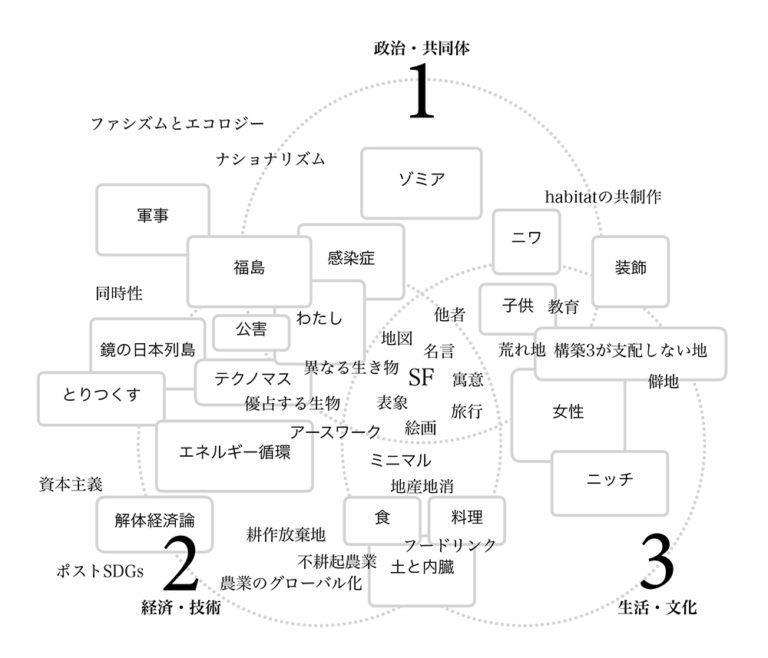

青井──HBHで今後検討していくテーマ案のプロット[図2]に、〈わたし〉というテーマがあります。生環境の問題を考えるとき、広義の〈わたし〉つまり自己と他者、内部と外部の境界線をどのように捉えるかは、大きな問題になると思います。例えば「構築4」をめざすとき、何らかのかたちで地球と人工との関係を回復しようとするとして、そこで実現される小世界の範囲はどのようなものでありうるか、という問題がある。そして感染症はヒステリックに内と外の対立を亢進させるところがあります。それは私たちの身体とその外部、家族とその外部、都市とその外部、地方と大都市、国家とその外部などのいろいろなレベルに現れているように思います。

また、それはどこでも一律に現れるというより、それぞれの地域が歩んだ歴史とも深いかかわりをもって噴出するようです。例えば、新型コロナウイルス感染症拡大の情勢のなかで、ヨーロッパでは都市封鎖という概念が顕在しますが、アメリカでは自宅で身体軟禁という対応になる。そこには、都市の構築様式の違い、あるいはその歴史の違いが表れているのだと思います。日本もどちらかといえばアメリカと同じ対応ですね。日本では、インフラが都市のなかを網の目状に走っており、ヨーロッパのような壁を前提とした都市封鎖という概念が成立しない。そのため、私たちは自己を封鎖するしかない。そして、封鎖の単位として「家族共同体」に過剰な期待というか負荷がかかっているけれども、家族は万能でも盤石でもない。

このように、いろいろなところで〈わたし〉の問題は大きくなりつつあると思います。このような即自とその外部の関係について、日埜さんはどのようにお考えになるでしょう。

日埜直彦──〈わたし〉と外の境界線ということについていうなら、例えばいまお話に出たことで、なぜ私たちはウイルスが生物か無生物かという区別に固執するのか、というようなことも私には同じ問題であるように思います。生物か無生物かという議論自体が、近代以降に生み出されたバイアスではないか。ウイルスがどちらであるかということは、本来それほど重要なことでしょうか。私たちは、とりわけ食物連鎖において生物に依存しているので、こうした区別がどうしても気になるのかもしれません。しかし結局のところ、われわれの生きることにはあらゆるものが関わっていて、生物も無生物もそこに含まれる。われわれが考えようとしている生環境、それはある種の物的な構築においては、むしろ無生物が重要になるようにさえ思えます。

まだ明言はできないのですが、生環境を考えるとき、分節のあり方によって見えてくる問題は大きく変化するように思います。生環境の「生」をどういう輪郭で捉えるのかに応じて、「構築4」をどう展望するのかという見え方が大きく変わってくるでしょう。何をひとつの個体として見るのか、何を生物と見るのか。こうした境界をあらためて考えてみること自体が、個人、共同体、国家、地球といったスケールの違う概念を柔らかく捉え直す契機になるのではないかと思っています。

中谷礼仁──日埜さんがおっしゃったような諸関係性の再検討、再配置という問題で、特に実体的な「障壁」となっているのは建築です。と同時に建築はその配置を安定化させるためのものでもあるので、いずれにせよその役割は重要です。生環境の代表として建築・集落・そして都市とインフラストラクチャーは外せません。この観点からいえば、東日本大震災や近年の大型台風による度重なる災害、そして今回の新型コロナウイルスの蔓延においても、「構築3」の諸関係をベースに設計生産されてきた近代都市・インフラが、人間の身体的レベルにはかなり前からネガティブに作用しています。1960年代の公害問題はもとより、身近で典型的な例がアスベスト被害や、少し前のシックハウス問題です。前者はアスベストの性能的安定性が「優秀」すぎることで、人間内においてもその機能が長期に持続することでもたらされる疾患です。また、室内におけるさまざまな物品や建材に混入された化学物質等が原因となった室内空気汚染とそれによる健康被害が「シックハウス」ですが、これには現代建築に要求された高気密化が背景にあります。近代技術が達成した高気密化による空気の滞留を防ぐために、換気という科学技術的「穴あけ」が行われています。つまり人間の生活空間は科学的合理性のなかで再構成が繰り返されてきているのですが、その問題と解決方法のベクトルは「構築0」からの自立と逸脱に向かう「構築3」的なパッチ当ての連続のようです。

さらに昔の公団団地の標準だった5階建て程度の街並みが続く都市であれば、水平的連関と垂直的連関にはそれほどの乖離はないでしょう。しかしこれが例えば50階建てになれば、その乖離は非常に大きくなります。超高層マンション群が地域に建つことで、水平的に展開してきた地縁ネットワークは壊滅します。ひとつの超高層マンション群が擁する世帯数は既存の町会を遥かに上回ります。2019年の台風第19号による広域災害の際に、私たちは地方の河川の決壊のみならず、じつは誰しもが薄々予想していた、現代稠密都市における空間飢餓、空間危機を端的に見ました。今回のウイルスの蔓延が続くなかで、例えば夏季の大型台風が追い討ちのように重ならないことを祈るばかりです。

今回のウイルス蔓延の速さも、このような立体的に稠密な近代インフラやLCC(Low-cost carrier)的な物流や移動が飛躍的に速度を上げたことが関係しているのは明らかでしょう。これらを先ほどの日埜さんの発言に接続すれば、こうした「構築0」からの自律・逸脱を内在させている「構築3」を、そこで培われた技術を批評的に保ちながら、いかに「構築0」との関係性を回復するかが目指すべきひとつの方法なのだと思います。

そのような意味で私は、必ず「構築3の解体学」を真面目に検討しなければならないと思っています。日本は地震国です。その意識が日本の建築政治を支えるナショナリズムになりました。日本は世界有数の地震国であるからそれに対抗する建築をつくるのだという意識は1910年代に明瞭に現れました。そして世界的にも類を見ない耐震建築構造を実現していったのが日本の近代建築技術です。これ自体はたいへん素晴らしいことだと思います。しかし壊れにくいものを目指して、それを実際に建てているわけですから、当然日本の建築構造物は世界一破壊しにくいはずです。すでに各スーパー・ゼネコンが超高層構築物の解体方法についてさまざまな提案をしています。しかしながら現実に解体された高さ100mを超える超高層構築物は《法華クラブ(ホテルCOSIMA)》(設計=菊竹清訓、1994-2008)、《赤坂プリンスホテル》(設計=丹下健三、1982-2013)などまだごくわずかです。そしてその解体費用は相対的に大きいことも予想できるでしょう。そうすると大きな問題が発生します。超高層建築はその解体に見合うだけの新しい目的が発生しない限りは壊されないということです。つまりより稠密な新超高層建築をつくる以外にそれらは解体される機会がない。すると現代都市、特に東京には、田園化するような可逆性はもうないと考えるべきでしょう。使用されない建築空間が増え続ければ、都市は確実に変質していく。そしてそれを防ぐために、もしかすると未来の東京は特別管理ゾーンになる。都市というものは、このように経済的に建て詰まることによってその社会的役目を終わっていくのだと思います。新型コロナウイルス発生とその急速な蔓延の背景を、都市のつくられ方に合わせて反照的に考えると、「構築3」への批判手法もいろいろと考えられると思います。

伊藤孝──私も日埜さんと同じようなことを考えました。例えば、細胞と細胞の外、自分と自分以外、街、日本、地球など、さまざまな境界があります。そういった境界を整理し階層化していくことは、とても興味深いと思います。ただ、じつは自分の専門である地質学・地球科学の視点で今回のパンデミックを捉え直す、ということはやっていませんでした。というか、その発想すらなかった。空間のスケールはともかく、時間軸が違い過ぎますので。情けない話ですが、宿題とさせてください。

「構築3」がつくりだした政治・社会、

そして人間の終わりと「構築4」の始まりへの移行

平倉圭──今回印象的だったことのひとつは、中国・武漢で感染爆発が起こった際、大量の重機が投入され、わずか10日間で巨大な臨時病院(火神山医院)がつくられたことでした★iii。ヒトが生き延びるために必要な空間構築という観点においてです。ロンドンでも、大型国際展示場に大量のベッドをずらりと並べて大規模な仮設病院がつくられた(NHSナイチンゲール病院ロンドン)★iv。イタリアの建築家が、輸送コンテナを転用した連結式の集中治療室を提案したのも目を引きました(Carlo Ratti and Italo Rota, CURA)★v。均質性、水平性、グリッド性、単位反復的な拡張性をもつこうした空間のつくり方は「構築3」的、非常に近代的な空間のつくり方だともいえます。以前「10+1 website」に掲載された座談会★viで日埜さんが、近代建築を条件づける「量としての人間」、「バイオマスとしての人間」について論じられていましたが、ここにあるのも「マス」の問題だと思います。一度に大量に生じた感染者・発症者をその他から一旦切り離して治療するために、ヒトのために隔離された平滑な大空間をつくる必要があり、さもないとヒトは生存できない。パンデミックに対して大規模かつ瞬間的に「構築3」の技術を用いることで、かろうじて生存の空間を開いている感じがします。 生環境構築史の構想について私はまだ理解しきれていない部分もありますが、「構築4」とは、ヒトが、新しく出会うウイルスをはじめとして必ずしも共存できないものたちとともに、しばしば異種間で混ざり合いながら、この世界の中に棲む場所をどのように構築するか、という話だと捉えています。しかし量としてのヒトが、非ヒトとの調和的な混交にそのまま移行できるわけではない。個々の人間にとって、異種との混ざり合いはつねに破壊的でありうる。今回の状況を見ていると、私たちはまだ「構築3」的な、美しいとはとうてい言い難い方法を用いながら生き延びていかなければならないのかもしれない、と感じました。

青井──現実的にはそれを僕も感じます。マッシブな危機に直面すると、世界の再編成・再配置の積極的な方向性が現れる前に、まずマッシブな「構築3」的なものが日常にない規模で頭をもたげる。地域の総合的な医療の再配置よりも、プレハブの巨大仮設病院をつくった方が早い、というようなことです。

福島県においても、東日本大震災による原発事故後、帰ってきた住民の割合が10-15パーセントしかない村が、風力発電による売電とか、情報インフラを活用した高度医療とかとのマッシブな近現代技術とハイブリッド化しつつあります。つまり「構築3」は、これまでに何十年にもわたって批判されたり終焉が指摘されたりしてきたけれども、災害やパンデミックが起きると浮上する。終焉どころではない。こうした現状を見据えつつ、では「構築4」とは何かを考えるには、おそらく日埜さんがいわれたような、新しい分節、規模、枠組といったものの導入が非常に大きな問題になると思います。

日埜──結局、近代は人間が非常に増加した時代ですね。人口増大という危機を、管理の手法によって解決を図った時代だといえるんじゃないか。それは結局、還元主義へとつながっていく。例えば、ウイルスの感染がコントロールできなくなり、茫大な人を治療しなければならないとき、大量のベッドを連ねた大空間をつくる。機能に還元された空間がつくられるという意味で機能主義の一種でしょう。還元主義的に問題が絞られ、それを解決するために機能主義的であることが要請される。これに対して、20世紀後半にアフォーダンスという概念があらためて脚光を浴びましましたが、これは非還元主義的といえるでしょう。なにがなにを可能にしているか、ということについて、ネットワーク状の環境にアフォードされている私たちの生存を、どのように創造的に考えていけるかということです。単一の因子に還元できないある環境全体がその生物の生存を支えている、という状態のほうが自然であり、機能主義的な急造された環境が必要であることはわかっていても、そこにあるかすかな違和感を感じるのはそういうことなんじゃないか。まさに私たちがここ数カ月経験していることにも、そういった状況が現れているのだと思います。

中谷──楽観的に思われるかもしれませんが、昔からナショナリズムとは、必ずナショナリズム自体の危機によって意識化、台頭するのだと私は考えています。藤原さんのテキスト「パンデミックを生きる指針──歴史研究のアプローチ」でも指摘されているように、そもそもナショナリズムが発動するのは、それを凌駕するような危機的動向が外部に発生したことによってです。しかしこれは永続的運動ではありえず、このウイルス的な活動は、いずれ別のものにかたちを変え、ナショナリズムを凌駕するのではないかと思っています。そうした観点から、私は、「構築3」がつくりだした政治・社会、そして人間の終わりと、「構築4」的なそれらの始まりへの移行の実際が気になります。

藤原──私もその点は気になっています。テキストを読んだ方からも、「ナショナリズムが台頭してくるという点より、崩れたり解体されていったり、あるいはまったく違うところで繋がっていく可能性のほうをもっと強調してもよいのではないか」といったご意見をいただきました。

中谷さんのお話にも共感していますし、また一方で、私が可能な限り暗いビジョンを描けば、さまざまなアイデアが浮かんでくるのではないか、という思いもあり、今回このようなテキストを書いています。双方を見ながら考えていきたいと思います。

※この意見交換は、2020年4月4日(土)、オンラインで行いました。

|注釈

★i──「パンデミックを生きる指針──歴史研究のアプローチ」、藤原辰史、「B面の岩波新書」、2020年4月2日、URL=https://www.iwanamishinsho80.com/post/pandemic

★ii──1918-20年頃に世界的に大流行したスペインインフルエンザ。患者数は世界人口の25-30%、死亡者数は全世界で4,000万人(いずれもWHO)以上といわれている

★iii──「10日間で病院ができるまで──中国・武漢のタイムラプス映像」、「BBC News JAPAN」、2020年3月20日、URL=https://www.bbc.com/japanese/video-51352393

★iv──「イギリス・新型コロナ感染者治療のために、元オリンピック会場を仮設病院として活用へ」、「HUFFPOST Japan」、2020年3月30日、URL=https://www.huffingtonpost.jp/entry/london-excel-center-become-coronavirus-hospital_jp_5e8198e6c5b66149226a4df1

★v──「Carlo Ratti Associati designs shipping-container intensive care units for coronavirus treatment」、「dazeen」、2020年3月24日、URL=https://www.dezeen.com/2020/03/24/shipping-container-intensive-care-units-coronavirus-covid-19-carlo-ratti/

★vi──「生環境の環を歩きながら『地球の声』に耳を澄ます」、塚本由晴+中谷礼仁、「10+1 website」、2019年4月、URL=http://10plus1.jp/monthly/2019/04/pickup-02-2.php

◉中谷礼仁(なかたに・のりひと)

1965年生まれ。建築史・歴史工学家。早稲田大学創造理工学部建築学科教授。著書=『セヴェラルネス+──事物連鎖と都市・建築・人間』(鹿島出版会、2011)、『動く大地、住まいのかたち──プレート境界を旅する』(岩波書店、2017)、『時のかたち──事物の歴史をめぐって』(鹿島出版会、2018)、『未来のコミューン』(インスクリプト、2019)。共著=『近世建築論集』(アセテート、2006)、『今和次郎「日本の民家」再訪』(平凡社、2012)ほか。

「千年村プロジェクト」

http://www.nakatani-seminar.org/

◉青井哲人(あおい・あきひと)

1970年生まれ。建築史・建築論。明治大学教授。著書=『彰化一九〇六年──市区改正が都市を動かす』(アセテート、2007)、『植民地神社と帝国日本』(吉川弘文館、2005)。共著=『津波のあいだ、生きられた村』(鹿島出版会、2019)、共編著『福島アトラス』(NPO法人福島住まい・まちづくりネットワーク、2017-)ほか。

http://www.meiji-aoilab.com/

◉松田法子(まつだ・のりこ)

1978年生まれ。建築史、都市史。京都府立大学生命環境学部環境デザイン学科准教授。著書=『絵はがきの別府』(左右社、2012)、共編著=『危機と都市──Along the Water; Urban natural crises between Italy and Japan』(左右社、2017)など。共著=『変容する都市のゆくえ──複眼の都市論』(文遊社、2020)など。

http://www.matsuda-lab.net

◉伊藤孝(いとう・たかし)

1964年生まれ。地質学、鉱床学、地学教育。茨城大学教育学部教授。共著=『物質科学入門(基本化学シリーズ)』(朝倉書店、2000)、『地球全史スーパー年表』(岩波書店、2014)、『海底マンガン鉱床の地球科学』(東京大学出版会、2015)など。日本地学教育学会『みんなの地学』編集副委員長。

https://chigakumorimori.wixsite.com/website-2

◉日埜直彦(ひの・なおひこ)

1971年生まれ。建築家。日埜建築設計事務所主宰。芝浦工業大学非常勤講師。作品=《ギャラリー小柳ビューイングルーム》、《F.I.L.》、《ヨコハマトリエンナーレ2014会場構成》など。共著=『白熱講義──これからの日本に都市計画は必要ですか』(学芸出版社、2014)、『磯崎新インタヴューズ』(LIXIL出版、2014)、『Real Urbanism』(Architectura & Natura、2018)ほか。国際巡回展「Struggling Cities」企画監修。

◉平倉圭(ひらくら・けい)

1977年生まれ。芸術学。横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院准教授。著書=『ゴダール的方法』(インスクリプト、2010)、『かたちは思考する──芸術制作の分析』(東京大学出版会、2019)。共著=『オーバー・ザ・シネマ──映画「超」討議』(フィルムアート、2018)など。

◉藤井一至(ふじい・かずみち)

1981年まれ。森林科学。国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所主任研究員。著書=『大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち』(山と溪谷社、2015)、『土 地球最後のナゾ──100億人を養う土壌を求めて』(光文社新書、2018)など。

https://sites.google.com/site/fkazumichi/

◉藤原辰史(ふじはら・たつし)

1976年まれ。農業思想史、農業技術史。京都大学人文科学研究所准教授。著書=『ナチスのキッチン──「食べること」の環境史』(水声社、2012)、『トラクターの世界史──人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち』(中央公論新社、2017)、『戦争と農業』(集英社インターナショナル、2017)、『給食の歴史』(岩波新書、2018)、『分解の哲学──腐敗と発酵をめぐる思考』(青土社、2019)など。編著=『第一次世界大戦を考える』(共和国、2016)など。共訳書=フランク・ユーケッター『ドイツ環境史 エコロジー時代への途上で』(昭和堂、2014)など。