第4号 特集:構築4の庭へ Imagining the Gardens of Building Mode 4 走向构筑4之庭

座談:構築様式のモデルとしての庭

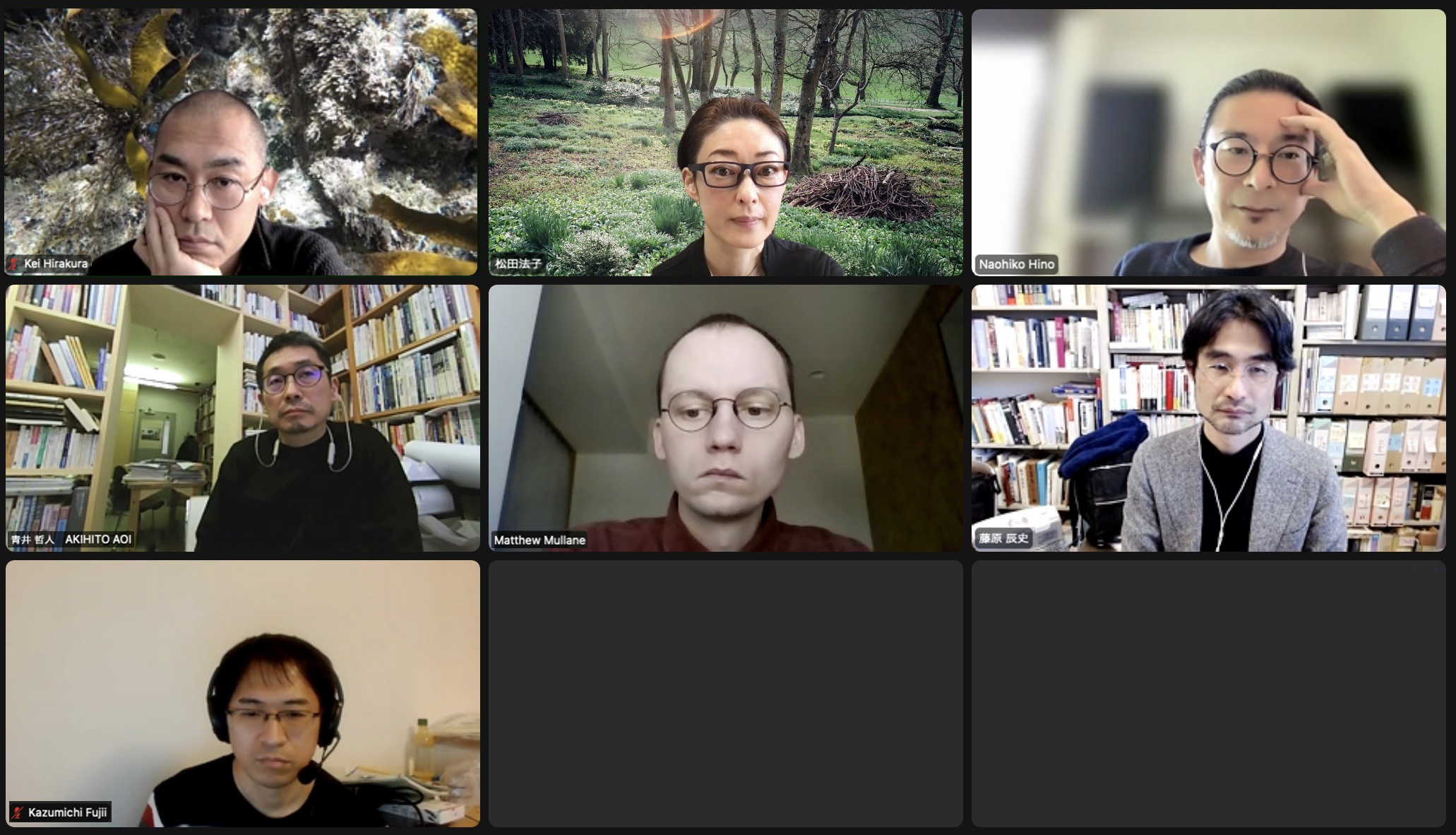

平倉圭+青井哲人+日埜直彦+松田法子+Matthew Mullane+藤井一至+藤原辰史【HBH同人】

The Roundtable DiscussionKei Hirakura+Akihito Aoi+Naohiko Hino+Noriko Matsuda+Matthew Mullane+Kazumichi Fuji+Tstsushi Fujihara【HBH Editors】

座谈:庭院作为构筑样式的模型

本特集の4つの記事は、庭以前、極小の庭、前衛の庭、野生化の庭、というかたちで庭論の「極」を提示している。この座談会では、一見すると互いに隔たった4つの記事を横断的にレビューしつつ、それらのあいだに横たわるさまざまな庭の事例やその史的脈絡に言及することで、4つの極を互いに結びあわせている。そこから、生環境構築史のレンズを通した「庭」の姿が見えてくるだろう。 遊動と定住。資源と加工場。耕作地と庭の分化。切り出された自然。インフラと手入れ。宇宙論と自然主義。あるいはゴミ溜めのような混在性とアナキズム。理想のヴィジョンとしての庭、野生概念のねじれ。エコスフィア。環世界の重なりと相互関係の技法……。 庭は、野生から半身を引き剥がした人間がなお他の生き物と関わろうとする奇妙にも野心的な作業場といえようか。手つかずの自然などほとんど残されていない今日、ここで描き出された論点の網の目の向こうに、有限の地上に生まれてくる未来の作業場はどう垣間見えるだろうか。

This fourth issue of HBH shows the extreme forms of garden theory, examining a place prior to a garden, the minuscule garden, the avant garden, and the rewilding garden. In this roundtable, we are creating bridges between the four articles by reviewing the contents themselves and citing a variety of other, related case studies and their historical contexts. We presume that a picture of the “garden” through the lens of HBH is gradually coming into sight. Nomadic or settled lifestyle. Resources and processing plants. Differentiation between cultivated land and garden. Bordered nature. Infrastructure and care. Cosmology and naturalism. Heterogeneous mixture like a trashcan, and anarchism. The vision of an ideal garden. Distortion of the concept of wildness. Ecosphere. Layers of umwelt, and techniques to keep the balance, etc.

It can be said that a garden is a “workplace” where we humans who detached ourselves from wildness still attempt to retain interactions with other living species. Today, with little untouched nature left, the issues we depict in the articles lead us to wonder how a future “workplace” would be perceived on this finite Earth.

(Translation by Mimu Sakuma)

[2022.5.6 UPDATE]

平倉圭|松田法子|日埜直彦

青井哲人|Matthew Mullane|藤原辰史

藤井一至

平倉圭──庭特集の編集主幹をしている平倉です。巻頭言でも触れたんですが、『日本国語大辞典』によると「ニハ」っていうのはもともと何かを行うための場所という意味だったらしい。「ニ」が土で「ハ」が場所。この意味を踏まえつつ、この号では庭というものを〈人間の生活空間の周辺にある実験的な作業場、特に異種との持続的な関わりを実験的に共同制作する作業場〉と定義してみました。

この観点から、構築1の世界、定住以前の旧石器時代にも庭の起源というか、庭以前の季節的な「作業場」があるんじゃないか、というのが最初の記事「庭以前──旧石器人たちの暮らしと空間利用」(藤田祐樹)を企画した趣旨です。2つめの盆栽の記事「極小の庭──盆栽」(依田徹)は、盆栽を表象というより、他の生き物と濃密に具体的に関わる技術の場として見てみたいという意図がありました。3つめの「アヴァン・エディブル・ガーデニング──クリスティン・レイノルズと話す、米国における都市農園の政治」は、大都市に菜園を作るという実用的かつ政治的な運動を、構築4に向かう庭の現在形として取り上げようとしたもの。最後の記事「人でなしの庭──更新世再野生化の試み」(松田法子)は、人間によって導入されつつ人間を超えていく巨大な生態の実験場を、「極大の庭」として捉えてみたいと考えていました。

こういう4つの記事から成っている特集なんですが、もちろん語りきれなかったこともまだまだあると思います。特に今号では、生環境構築史で言う構築2(文明以降)と構築3(産業革命以降)の庭についてはほとんど触れなかったので、それらも含めて今日の座談会であらためて話すことができればと思っています。よろしくお願いします。

農地と都市国家、湿地と群島的居住

松田法子──今日は担当編集同人の5人(平倉、青井、日埜、Mullane、松田)に加えて、生環境構築史同人から藤原辰史さんと藤井一至さんもお迎えして話します。さて、なぜ生環境構築史Webzineで庭を取り上げようという話になったかを振り返ってみると、庭は、生環境の構築様式(Building Mode)を通覧できる場なのではないかと思ったからでしたね。構築1、2、3、そして4に向かうフェーズの具体相のひとつを、庭を通じてみることができるのではないか、と。

生環境を構築しながら地球に生きる人類は、生きるための環境の囲い取りを歴史的に行ってきたと言えるのだと思うのですが、ある段階で発生したその環境ユニットのひとつが庭なのではないか。そして、その囲い取りの技法や表現は構築様式に連動し、かつ、構築様式に接合するヴィジョンが庭のあり方とも深く接続している。またそうであるがゆえに、構築様式4を考えるにあたっては庭の構築様式と構築4への庭の条件を検討してみるといいのではないか、と思ったわけです。

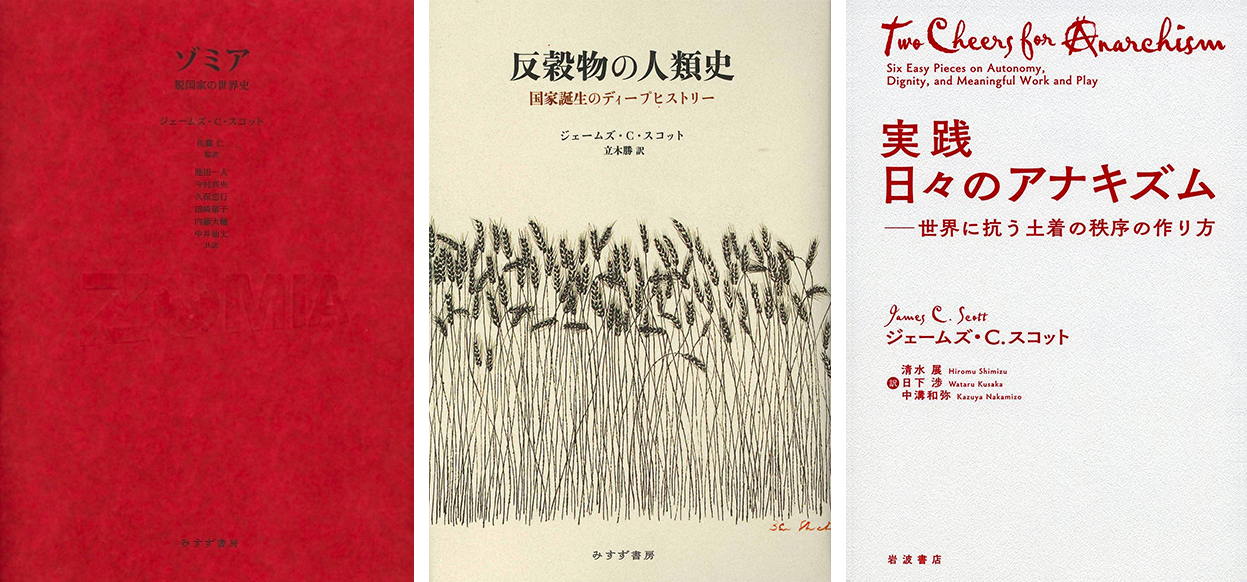

編集過程では、近年は自分の農場で羊と暮らしているという、人類学者で政治学者のジェームズ・C・スコットさんに、庭について人類史を通して自由に語っていただこうという企画もありました。

そのスコットさんは、『反穀物の人類史──国家誕生のディープヒストリー』(立木勝訳、みすず書房、2019)のなかで、湿地帯に浮かぶ微高地という居住ユニットについて詳しく触れています。スコットさんは、初期の大規模な定住地はメソポタミア沖積層で湿地の資源に依存しながら微高地上に営まれたと考えていて、そこでは、栽培植物と共に自生植物や水生資源の組み合わせが豊かで安定した食物網として定住生活を支えたとみています。そして、異なる生態系を横断して行われる、狩猟、漁労、採集などの多様な活動と、水に囲まれた低い群島状の定住地という条件が、紀元前6500〜3800年のウバイド期には成立していた原始国家の権力の侵入を数千年にわたって阻んだ、あるいは、そこからの逃避を受け容れたというのが、『ゾミア──脱国家の世界史』(佐藤仁ほか訳、みすず書房、2013)や『実践 日々のアナキズム──世界に抗う土着の秩序の作り方』(清水展ほか訳、岩波書店、2017)の著者でもあるスコットさんの歴史観です。

ここでまずスコットさんの視点が興味深いのは、土地を単一に近い穀物の栽培地に変えていく農地と都市国家、というペアと、きわめて多様な土地の質と生態系を有する湿地での群島的居住がもつ政治的可能性、というペアを設定している点で、前者では、人は国家と穀物に飼い慣らされていく。一方後者からは、人は土地で深く生態系の一部をなしながら、変化する水位や移動してくる動物や鳥といった環境と相互に飼い慣らし合って環境を構築していくというようなイメージも引き出されます。

庭と畑の違いについては後で話題にできるといいかなと思いますが、生環境の価値が大々的に交換されていく構築2よりも手前の「庭」の存在形態は、構築4の庭を考えるために傍らに置くべき検討事項なんでしょうね。

青井哲人──そうですね。「庭以前」の話をする前に、構築2、つまり「農地+都市国家」以後の庭をみるとき、私たちがふつう「庭」として見る姿の外にある2つの人為性を捉えておくといろいろと見えやすいと思います。それは背後にインフラの構築があること、そして洗練された技法による継続的な手入れを要すること、その両面です。

構築2の庭、例えば日本なら平城京の左京三条二坊旧跡庭園は池泉式の回遊庭園で、「曲水の庭」と呼ばれていますが、その水はきわめて計画的な都市インフラの建設と切り離せないはずです。古代ローマの都市住居であるドムスの中庭も、郊外のヴィラの庭もそう。アンコール遺跡群も大掛かりな水利施設によって、水に満たされた楽園が営まれるわけですよね。人が定住し、都市文明をつくっていくなかで、庭は多かれ少なかれインフラに接続されるかたちで営まれ、インフラにインストールできるものとして自然の一部が切り出されたものとしてある。つまり庭として括り出された自然は少なくとも概念的には人工環境に脱着可能なもの、持ち運び可能なユニットとして、ある意味では自由になっている、ということでもあります。

構築3になると、持ち運びがグローバルになる。植民地主義と深く関わりますが、ロンドンのキュー・ガーデンみたいなものは、世界中から自然の一部を切り出してきて集め、どこにもない自然の集合体をパッケージにしてしまう。この方向を延長して、生環境構築史の楕円ダイアグラムにある地球からの離脱を想像してみると、ヒトはやっぱり地球から何らかの自然を切り出して持っていくに違いない。スペースコロニーのインフラにインストールして、きっとハイテクと手仕事が混じったようなやり方で手入れをするんだろう。でもそうではないヴィジョンを考えると、それは地表の限界のなかでヒトと自然との関わり方を編集するイメージになるのでしょうね。

そのときのヒントが庭の発生にあるのではないか、というのが旧石器人の庭を考えてみようという記事を考古学者の藤田佑樹さんに依頼した動機でした。当初私は、庭は定住の産物であって定住革命と一体的なものだと考えていました。でも藤田さんによれば、沖縄の旧石器人たちは広域におよぶ生活圏を季節的に移動しながら、スポット的に自然をつくり変え、その痕跡を残してまた来年帰ってくる。そういうやわらかなやり方で自分たちがうまく生きていけそうな場所の自然をメンテナンスしていた。インフラはないし、いったんセットしたら恒常的にその状態を維持しつづけなければいけないということでもなく、自然の回復力がはたらくプロセスを組み込んだかたちで動きながら柔らかく関わる。こういう段階があったという見方はとても面白い。その地点から定住化の意義を捉え直すこともできるでしょうし、また今日の私たちは同じことはできなくてもそれを現代的に組み立て直すような可能性はないかと考えてみることもできそうです。

ガーデン、コート、ファーム──美的な庭と生産の庭

日埜直彦──今のお話は狩猟を中心とした定住しない生活から農耕をして定住する生活へ移っていくプロセスをもう少し精度を高く見ることができるんじゃないかってことですが、そういう意味では例えば、良い漁場を控えている浜みたいなものもまた定着の場所になったかもしれません。たしか東京の駒込の台地の下あたりだったと思うんですけど、ものすごい量のかき殻が出る貝塚があって、そこは浜辺で牡蠣をむいて、茹でて、干して、保存のできる干し牡蠣を作った場所で、それを他の地域と交易を行っていたんだろうと言われています。量がとんでもないので、その場で消費したものとは考えられないらしい。そうした浜辺に近い加工場の貝塚とは別に台地の上の住んでいた場所にも貝塚があり、つまり加工を専門とする場所と住む場所が別だったということになる。縄文時代ですから定住していること自体は驚くことではないですが、しかしまさに平倉さんの巻頭言にある「何かを行うための場所」、生業のための場所みたいなものが、漁業においてもあった。もしかしたら狩猟においても、なんらかの条件から狩りに都合の良い特定の場所もあったかもしれないですね。広い意味で生産性が高い場所に人間がより集まって定着し、その場所が人間の生活のためにすこしずつカスタマイズされていく。そういう過程を想像するのはそんなに無理はないことではないかと思います。そういうものを本当に庭の起源と言っていいのかどうか、議論はあるでしょうけど。ついでに言うと日本語の「庭」の語源について巻頭言で触れられていますが、英語だと「ガーデン garden」と「コート court」の2つがある。ガーデンは基本的には外に開いている場所であるのに対して、コートって中庭とは限らないにせよ閉じられている場所っていうニュアンスが強い。そうして2つを対比的に見た時に、ガーデンにはシンボリックに世界を表象する傾向があるのに対して、コートにおいては加工するとか仕事をするとか、生活の日常を支える場を意味する傾向があるんじゃないか。例えば農家が家や家畜小屋や道具置き場に囲まれた場で、農作物を整え、保管し、あるいは道具をメンテナンスするような場所ですね。コートに対してガーデンはスケールが普通は大きいんでしょうけど、その意味で言うなら極小の庭としての盆栽は、庭の象徴性という点でコートというよりはかえってガーデンに近いのかもしれない。

コミュニティあるいは個人単位で生活しているなかで「何かを行うための場所」が屋外に確立していくわけですけど、庭というのは農業あるいは漁業、狩猟みたいな生業と関わる領域として定住と密接に関係して成立し、それがそのまま生環境の構築であった。そして、それが旧石器時代に現れてきという言い方ができる気がします。もしかしたらこれは大胆な仮説かもしれません。しかしそんなふうに捉えてみて齟齬がないように思えます。

藤井一至──日埜さんの漁場の話に近いのですが、資源の密度が自然状態よりも濃縮された場所の存在が庭の始まりと関係あるかもしれません。中尾佐助の『栽培植物と農耕の起源』(岩波新書、1966)にもありますが、最初は野生の植物しかないなかで、人間がトイレをしていた栄養分に富む場所を好む変異した植物のなかから人間は栽培植物、実を多くつけて落とさない変わり種を見つけだす。それを少しずつ栽培するようになって、裏庭、焼畑、大規模な農地へと拡大していく、というイメージを持っています。

インドネシアの裏庭

写真提供=藤井一至

日埜──なるほど、養分についていうならば、ジェームズ・C・スコットさんが言う河口のデルタの微高地に農耕が確立することも、川が上流から運んでくる養分が蓄積してる場所という意味で、まさにそういうことでしょうね。

Matthew Mullane──英語と日本語における「庭 garden」と「農場 farm」の区別についてコメントしたいと思います。平倉さんのイントロダクションではこの2つが合成されていますが、私はこれは建設的な合成だと思います。英語では、gardenとfarmは不適切に分離された言葉です。gardenは美の領域に属する自然のアレンジメントであり、farmは実用的なものと見なされています。このような分け方は、農場や農業の様式を、美的なものとして、あるいはより広く文化的な時代を表象するものとして分析することから、人々を遠ざけかねないものです。現状、farmといえば、それはたんに食べ物を作るための場所として認識されています。しかし、もしそのような空間を「庭 garden」と考えるなら、政治的、経済的、哲学的な時代の表象として捉えることができるようになるでしょう。

この特集の編集会議で、私たちはある文明の「小宇宙 micorocosm」としての「庭園」について議論してきました。例えば18世紀のフランス庭園はしばしば、啓蒙思想の小宇宙として見なされています。そこでは対称的に配置された植物が、知識を対称的かつ予測可能な仕方で分類するという使命を表象しています。私は、gardenとfarmを合成することで、新しい農業 farming のモデルも同様に小宇宙として見ることができると思います。良い例として、ケンタッキー州で最近始まったAppHarvestが挙げられます。西海岸のベンチャーキャピタル企業が資金を提供した巨大な屋内農場で、農業(人類最古の生産手段のひとつ)を「アグ・テック」つまり農業テクノロジーとして再解釈しています。このfarm/gardenは本質的に、都市/農村の格差、労働争議、技術投資などが上演される、アメリカ的生活の「小宇宙」なのです。

We're on track to quadruple our farm network this year as we diversify into salad greens and berries. Berea (salad greens) and Richmond (tomatoes) are both ~65% complete; Somerset (berries) is more than ~50% complete. All three farms are expected operational by the end of 2022. pic.twitter.com/mCrs96dcac

— AppHarvest (@AppHarvest) February 2, 2022

日埜──「コート court」についてはどうですか?

Mullane──英語では、「コート court」は必ずしも"green"ではない「内部空間」を指します。先ほどのケンタッキー州の農場 farm は、内部ではありますがコートとは言えないでしょう。英語におけるコートは、物質的生産の空間というより美や哲学の空間であるという点で、「庭園 gardens」のようにも記述されます。

日埜──なるほど、そういうニュアンスもありますね。そういう意味では「コート court」は、街区が内側の空間を囲むヨーロッパの建築文化と関係するかもしれません。公園と違ってそういう街区の内側の空地はプライベートな場所で、家庭の日常あるいはコミュニティのための場所です。それはオープンエアーではありますが、パブリックではない。

Mullane──おっしゃるとおりです。コートは半公共の場であり、そのようなイベントに利用されます。しかし、コートはある意味で小宇宙的でもあります。市民生活の理想や、公と私の区別をモデル化しているのです。小宇宙的なモデルとしてのコートは、イスラム建築にも見られます。その中庭は集団礼拝や沐浴といった実用的な用途に使われる一方で、クルアーンにおける楽園の描写のような理想のビジョンモデル化した小宇宙でもあるのです。

日埜──ヨーロッパでのガーデンとコートの区別が日本において「庭」に包含されるように、日本あるいは東アジアにおいてははっきりしない。坪庭のようなものは別として日本には中庭の伝統はなく、庭は神社の庭のようにセミ・プライベートな行事に使われる一方、大きな屋敷の緑地のように物質生産の場としても利用されています。

文化の違いといえば、遊牧民は「庭」を持っているのでしょうか。彼らにとって広大なランドスケープそのものが彼らの生活の基盤として意識されているような気がしますが、彼らにとって庭とはなにか。庭を語るうえで、こうした文化的なバイアスも考慮に入れる必要があるのかもしれませんね。

コミュニティ・ガーデンとアヴァン・エディブル・ガーデン

平倉──庭という場所がその社会の理想のビジョン、ないし小宇宙をモデル化する場所になるというマシューさんのお話はすごく面白くて。アヴァン・エディブル・ガーデン avant-edible garden もそういう面があるわけですよね。ジェームズ・C・スコットさんが大規模農業以前に見出しているような理想を、現在の資本主義的大都市の真ん中に埋め込んでみるという。今回の特集号は、視覚的なイメージで見せたい、ということを割と初期から話してきたのですが、これもまさにビジョンとしての庭と結びついていたのかもしれない。Mullane──アヴァン・エディブル・ガーデンの多くはまだ構築3の段階にあるかもしれないけれど、私たちを構築4に導くアイデアやモデルにはなるかもしれません。そしてそのことはもちろん、庭がもつビジョンと結びついている。

松田──「アヴァン・エディブル・ガーデン」は、マシューさんと私の造語です。アメリカの大都市のように自由資本主義経済の大きな影響下にある居住地には、モノが溢れているにもかかわらず、人種と経済の社会的格差から人がまともな食べ物にありつけない地区がある。いわゆるフード・デザート問題ですね。ファストフードやアルコールを売る店はあるけれど、新鮮で良質な食べ物が手に入らない。そんな都市空間のなかで、自分たちの手で食べ物を獲得する手段として、食べられる庭 edible garden をつくる。しかもそれを、公共の土地を占拠したりしながら、状況に抵抗的で政治的な庭 avant garden として前衛的にやっていく。そういう運動的な特徴をもつ庭をアヴァン・エディブル・ガーデンと名付けて、実践の現在形を見渡してみようと思いました。

この記事の方向性を考えていくなかでクリアになったのは、例えばコミュニティ・ガーデン一般と、私たちがアヴァン・エディブル・ガーデンと呼びたいものとの違いです。コミュニティ・ガーデンには、特定のコミュニティメンバー以外は立ち入り禁止のクリーンな庭、つまりじつは排他的で閉じたガーデンだという側面もありそうだということを話しました。例えばその地区が豊かな白人が住むエリアなら、結局その庭はその人たちだけのガーデンになる。また、活き活きとした新しい都市生活像として都市内で小規模な農地を営む行為 urban farming が単なるグリーン・ウオッシュに留まる場合もあります。

一方で、私たちがアヴァン・エディブル・ガーデニングと名付けたい運動のなかには、例えば、黒人や先住民の血を深く受け継ぐ人たちが、自分たちという複数の存在が過去に受けた歴史的トラウマをケアする、そういう実践として庭をつくる営みなどが含まれます。脱植民地化への運動として、これは準備段階でマシューさんが紹介してくれた重要なことです。

関連して、ネイティブ・アメリカンの末裔で科学者のロビン・ウォール・キマラーさんのことについてもマシューさんと話題になりました。彼女は、『Braiding Sweetgrass』、「スイートグラスを編む」というタイトルのすぐれたエッセイ集(『植物と叡智の守り人』、三木直子訳、築地書館、2018)を出しているのですが、そこには、ポタワトミ族が引き継いできた植物と人の関係についての伝承、植物学者としての科学的な知、そして2人の娘を育てたニューヨーク州のすばらしい古家での庭づくりを行き来する豊かな思索が詰まっています。メープル、ピーカン、スイートグラスといったポタワトミ族のトーテム植物との関係のほか、ネイティブアメリカンの主食を支えてきたトウモロコシ、インゲン豆、スクオッシュ(カボチャ)が「3人姉妹」と呼ばれてきたことの記述もあります。

3人姉妹は互いに個性を違えていて、依存したり与えたりしながらまとまって生きている。そこに人が加わったさらに相互依存的な4人姉妹が菜園をなすのであって、このような異種の互助関係を積極的に認識することが希望につながるのではないか、とキマラーさんは言っています。

藤原辰史──平倉さんがおっしゃっていた政治と庭の問題、それからずっと議論になっていたfarmとgardenの違い、courtとgardenの違い、放任と計画の違い、というところを考える際に、やはりみなさんが上げておられたジェームス・C・スコットに立ち戻るのはとても重要だと思います。彼の『実践 日々のアナキズム』のなかで、エドガー・アンダーソンという植物学者が、グアテマラで見た、現地の人々の菜園か農地かわからないものを観察した内容が紹介されています。ここには、ピーチや、コーヒーや、アノナス、プラム、イチジクなどが、一見無秩序に、何もかもごた混ぜに植えられている。養蜂の箱も、薬草園もある。ゴミ捨て場のように、いろいろなものが捨てられているような世界です。これは西欧的な農学の立場からすると、一見、放任のように見えるのですが、アンダーソンの確認した重要なところは、そこに秩序が生まれているということです。急斜面でありながら、土壌流出がないのも、この多様でアナキズム的な感じのおかげであることを、スコットはこの報告から読み取っていますね。これと近いのですが、鈴木透さんの『食の実験場アメリカ──ファーストフード帝国のゆくえ』(中公新書、2019)によると、アメリカの先住民は、トウモロコシとインゲン豆とカボチャを同時に植えてきた。西欧農学の視点からすると、非合理的なものに見えるけど、よく観察すると、トウモロコシの茎を支柱のようにしてカボチャのツルがはっていき、かぼちゃの大きな葉っぱが日除けとなって、土の乾燥を防ぎ、インゲンマメの根の根粒菌が窒素固定をして、養分を取り込んでくれます。このような秩序的な菜園や農地のコスモロジーを、資本主義的な世界に対置させていく政治的戦略を、私はスコットのアナキズム的農業論に感じます。

青井──やはり構築2が力を増していくとき、均質的に押し広げられる農地と、理念的に凝縮される庭への分化が進んだ、ということになりそうです。そして今日のアヴァン・エディブル・ガーデニングでは両者が結び合わされることで独自の意義を持つことが見て取れます。それは旧石器的なものが違うかたちで回帰しているようにも見立てられる。それと、藤田さんの記事に立ち帰ってみると、スポットからスポットへと動くときに、植物や動物を少しだけ持ち運んでいたらしい。これは自然から意味のある部分を切り取ってポータブルにするということだから、庭の発生を考えるときに興味深い。この実際的にも概念的にも切り取る、運ぶ、ということが、定住化、そして文明化のなかで先鋭化してくるというように見ると、その最も極小の、きわめて凝縮的なモデルとして盆栽を考えることができそうですね。

盆栽、バロック、自然主義

日埜──マシューさんが言われたような「小宇宙」として世界を象徴するガーデンと同じように、盆栽も世界を象徴しますが、盆栽とバロック式庭園の象徴性の意味はずいぶん違うようです。バロック式庭園が人間が支配する領域の秩序を体現するとすれば、盆栽が体現するのはかなり違った世界像で、それは庭そのものの東アジア的なありかたに繋がっている。中国の庭園の典型として園林と呼ばれるものがあり、中国の文人文化の理想郷としての桃源郷を具現化するものとして発展してきました。例えば太湖という湖の景色が桃源郷のモデルとされ、園林の庭にはその景色が縮小されて再現されます。奇景とも言えるような変化に富む景観がそこで巧みに作り込まれて、バロック式庭園の整然とした景観とはかなり対照的です。盆栽の象徴性はこうした文化にルーツを持ち、鉢のなかに石や樹木その他を取り合わせて理想郷のイメージを投影する対象となっていた。だから中世から近世にかけて盆栽の原型はモデルを再現する典型を持っていて、その典型は例えば能舞台の背景に描かれる松みたいなものです。非対称だけど釣り合いよく左右交互に枝葉が茂っているような松の姿がありますね。そういう定型を再現する技芸から盆栽は生まれてくるわけですが、近代になるとそれが少しずつ変わっていく。図像的で静的な典型が破られて、むしろ自然の荒々しさに耐え忍んで成長したような、木の姿のダイナミックな破調が強調されるようになる。本特集の盆栽に関する論考はそれが生まれてくる過程を追いながら、そうした文脈を教えてくれます。盆栽というとなんとなくご老人の趣味のように思われて、われわれはあまり具体的なことを知らないわけですが、なかなか興味深いものです。

そしてその盆栽が、日本よりもむしろ世界的にもてはやされる現在がある。日本の盆栽の文脈とそれがどこまで繋がっているかはともかく、小さな鉢のなかに圧縮された景観を作る方向性自体は維持されます。もちろんそこにzen的なオリエンタリズムの気配はありますが、いずれにせよそういうものが世界的に流行ることもやっぱりわれわれの現代のひとつの状況を反映しているのでしょう。

青井──編集会議で話題になったのは、その凝縮性ゆえに盆栽には独特の技法が洗練された、ということですね。そしてその洗練が、成長速度のおそろしく緩慢な種類の松を選ぶことで進んだというところがとても面白いと思いました。

日埜──盆栽に使われる植物のなかでも特別に重要なのが五葉松という種類の松です。普通の松は何年か育てたら鉢なんかにとても納まらない大きさに育ってしまうわけだけど、五葉松は成長が遅い。だからその姿に手を加えて整えることができる。またそもそも五葉松は自然には岩場の崖の凹みのようなところにへばりついて育つもので、厳しい環境の風雪に耐え忍びつつ成長し、その姿はかなり変形してしまう。盆栽で鉢よりも下に枝が伸びて垂れる懸崖というかたちがありますが、それはそういう姿と関係しているわけです。風雪に耐える自然な姿が懸崖のような型に定着していくことで、盆栽における景色の意味合いは大きく変わったと言えそうです。

松田──依田徹さんの『盆栽の誕生』(大修館書店、2014)で面白いなと思ったのは、盆栽の歴史は浅く、あくまで近代のものであって、一見似たように見えるけれど型を重視する江戸時代の鉢木とは別物なんだというお話でした。盆栽は国木田独歩の『武蔵野』(明治31年)のようなナチュラリズムの感性を反映してできあがったものなんだ、と。すると、文学や芸術が自然主義の影響を受けていくのと併行して生まれた植物の楽しみ方や見せ方だということになりますよね。盆栽は戦後GHQ将校などに気に入られて海外に知られ、ヨーロッパで人気になったり、BONSAIとして輸出品になっていくようなことがあるわけですが、その流れをぐるりと底へまわれば、明治期にヨーロッパから入ってきた自然主義という自然の見方や切り取り方がまずあったということにもなる。

それと、明治期に盆栽が広まったのは天皇家の影響もあったそうですね。明治期の皇室建築として、明治宮殿など天井の高い和洋折衷建築がつくられるわけですが、その空間の間をもたせるために生け花では頼りなくて、大型の盆栽を置くと都合がよかった、と。それが、江戸時代のように型を重視した鉢木ではなく、生け捕られた自然木のような風体の盆栽だった。

日埜──たしかにそうした儀礼的な場面で盆栽が現れることも面白いですね。今でも皇室が会見をする時なんかに、脇に立派な盆栽が置かれたりする。大きさもさることながら、見事な盆栽にはそれ自体独特の迫力がある。生花とはスケールが違う、それが育てられてきた歳月の重みなんでしょうか。

近世にあった盆栽の原型である鉢木は能と同様に武家文化であって、将軍と近臣のあいだで盆栽が贈り贈られするようなものでもあったようです。もちろん彼ら自身がそれを世話していたわけではなく、その背後には園芸家がいた。そして明治維新以降の政治家たちはその文化を受け継ぎます。その時に文化だけじゃなくて、有力者の所有した盆栽そのものが新しい時代の有力者に受け継がれていく。そうして盆栽はステータス・シンボルとなりました。盆栽バサミをパチパチやってる有力者の日常を写した写真は珍しいものじゃないですが、そうして独特の権威の表象として盆栽は機能するようになった。たしか「サザエさん」の波平さんも盆栽をやってたと思いますが、戦後になるとそんな世俗化も進み、今があるというわけです。

Mullane──日埜さんや松田さんがGHQやアメリカの占領下の日本との関係で盆栽を語るのを聞いていて、1940年代のアメリカ合衆国において、日系アメリカ人が抑留された強制収容所において盆栽がどのように教えられ、実践されていたかを思い出しました。盆栽に熟達した日系アメリカ人が盆栽教室を開いていたのですが、その実践はしばしば、アメリカの覇権主義に対する反発や抵抗のかたちとして読まれています。ここでは今、抑留中に育てられた盆栽の展示が行われています(例えば、パシフィック・ボンサイ・ミュージアム)。これらの移動式庭園は、抑留された人々の物語を伝え続けているのです。

これらのオブジェは、庭園が中立的な「理想像」であるだけではなく、抵抗の空間でもあることを示しています。言い換えれば、庭園はコンフリクトの空間でもありうるのです。より現代的な例として、アメリカの貝塚をめぐるコンフリクトを挙げることができます。私は日本に来る前、カリフォルニア州のバークレーに住んでいたのですが、そこで、ベイ・エリアの先住民であるネイティブ・アメリカンのオローニ族の貝塚の認知を求める、進行中の抗議活動を目撃しました。これらの貝塚は、海岸に何世代にもわたって築かれたもので、魚の骨や貝殻、先祖の遺骨などが何層にも重なっています。藤原さんのお話とも似ていますが、貝塚は「庭 garden」と「ゴミ garbage」のあわい「liminal space」にあり、それを誰が見るかによってどちらにも解されうる。このように、先住民族とアメリカ人入植者の間で「庭」の定義が共約不可能であることが、コンフリクトを引き起こすのです。アメリカの膨張主義者たちは、開拓者であれ不動産開発業者であれ、貝塚を「ゴミ」と見なし、その破壊を正しいことだと感じうる。アメリカ各地にある多数の貝塚は、それを理解しない人々によって破壊されてきました。それが先住民の追い出しとその固有の土地の置き換えにつながっている。これは今日も続いています。カリフォルニア州の議員たちは、貝塚を神聖な空間の証拠だとは見なしていないのです。そして抗議を無視し、これらの土地に駐車場やアパートを建設することを許可してきた。これはアメリカにおける、「庭」とは何かをめぐる2つの共約不可能なビジョンが、21世紀に延長されたものです。

藤原──なるほど。庭は世界の縮図であるだけではなくて、世界のコンフリクトの縮図としてみていくというマシューさんの視点はとても面白いです。私の修士論文の時の副査だった川島昭夫さんが『植物園の世紀──イギリス帝国の植物政策』(共和国、2020)という本をお書きになっています。植民地の植物を収集、陳列して、その時のキーワードが「ユースフルなもの」と「そうではないもの」、「美しいもの」と「そうではないもの」という、イギリス人にとっての経済的、あるいは、科学的な欲望のカタログになっていたことは大事だと思います。イギリス帝国の植物園の整備が帝国の拡大とともに進んでいく、という近代史と、庭をコンフリクトの場として見なきゃいけないというマシューさんの議論は重要だと思います。

庭は人が関わる領域として立ち現れる

平倉──そこには空間的なコンフリクトだけでなく、時間的なコンフリクト、異なる時間の衝突や干渉や融合もあるわけですよね。そういうコンフリクトっていう観点から、アムステルダムから50kmの海沿いに位置する広さ6,000haの自然保護区「オーストファールテルスプラッセン(OVP)」の更新世再野生化の実験についてはどうですか。「構築4の庭へ」の特集にこのオランダの事例を入れたのが、この号の挑戦のひとつでもあると思うんですが。

オーストファールテルスプラッセン(OVP)

引用出典=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konik-etalage1.JPG

松田──そうですね。記事にもあるように、おそらく起こりうるだろうと予想されたコンフリクトのヴァージョンがすでに現れているのが、OVPの現在でもあるのだと思います。付近の空港の拡張計画は、ここに飛来する多数の渡り鳥の群れを都合の悪いものにします。現在では、航空路を確保するために鳥類を減らす取り組みがなされているのだといいます。また近過去の寒波では馬など多数の草食動物が餓死し、その様子を目の当たりにした住民や動物愛護団体の抗議活動が盛んに行われたようです。

人間を介することで活性化された野生の奇跡的な生態系は、いったん動植物たちだけに委ねられたようだったけれども、半世紀を経ずしてその生態系に人間が介入する局面にさらされている。保護区の計画者のフランス・ヴェラは、草食動物の個体数調整はまさに冬期に行われるものであって、そうした淘汰や推移を含めてこの地区の生態系や更新世再野生化プロジェクトをイメージしているのですが、人間生活に間近なこの「新しい野生 the new wilderness」は、別の位相に持ち込まれてしまう。ヴェラさんは空港計画に伴う介入にいま非常に憤っているようです。彼によれば、「2018年以降のOVPはもう以前のOVPではない」とのことでした。

日埜──私がOVPに行ったのは、ある建築を見にいく途中だったんです。アムステルダムの沖合の埋立地の畑のなかに風力発電の風車がいっぱい立っていて、その外周道路を車で走っていると、いつのまにか干潟や草地、林があちこち茂っているエリアが見えてきて、それがOVPだったんですね。干潟と草地のあいだを群れをなして馬が走っていて、ちょっと夢のような光景でした。事前の知識なくてそれをまず見て、後でエマ・マリスの『「自然」という幻想──多自然ガーデニングによる新しい自然保護』(岸由二ほか訳、草思社 、2018)を読んで、そこでなにが考えられていたのか知りました。もう失われてしまったものとしての想像上の自然ではなく、今そこにあるものこそが自然であり、それに人間は積極的に関わるんだということの説得力は印象的でした。

こうして話をしながら変なものを思い出しました。この特集の企画をしているなかで、巨大な温室のなかに閉鎖的な人工生態系を作るバイオスフィアを扱った映画『Spaceship Earth』(2020)のレビューを記事化しようとした話がありましたね。あれの流れでNASAがエコスフィアというものを作っています。ガラス玉のなかに水と砂と水草とエビが封じ込められていて、ある程度の光と温度が保たれている限り、ガラス玉のなかの生態系が維持され、水草もエビもずっと生き続けることができるというものです。今もこれは売られているはずで、洒落た雑貨屋さんなんかで見かけたことがある方もいらっしゃると思います。

NASAがこういうものを試すのは、当然スペースコロニーで人間が生きる環境の実験であるからです。つまりわれわれが言う構築3的なものですね。まさに地球から飛び出していく生環境の構築です。ある意味でこのガラス玉はひとつの生環境であり、その内部に一種のサスティナビリティがある。だけど同時に、われわれはこういうものを見た時に、盆栽と同様に世界の縮図としても見てしまう。その意味でエコスフィアもまた極小の庭なんじゃないか。単に象徴的に「小宇宙」であるだけでなく、実際に少なくとも物質的にはガラス玉の外側と内側は別世界で、ガラス玉の内側で自己完結しているような生環境の実例であるわけです。

藤原──日埜さんのエコスフィアのお話、とても面白いですね。じつはこの前、私の同郷の植物の仕事をしている人が私の研究室にお越しになった時、エコスフィアをプレゼントしてくれたんですよ。プラスチックボールで、穴が1個だけあるので、完全な閉鎖系ではないのですが、水が循環している。これを見ていると癒されるんです。自分の心がすさんでるなと思うんですけど。箱庭療法じゃないですけどね、なんかそういうふうな精神的なものを感じます。あと、その方は、苔が大事だとおっしゃってましたね。これと関連して、もう一個似たような事例を共有させてもらってもいいですか。これは小笠原諸島の西ノ島ですけど、この前突然火山ですべての生命体が滅びた島ですね。ところが2013年の噴火以降、今徐々に溶岩だった島に植物が生えてきて、鳥も到来して、巣を作り始めている。いろいろな人々が加わって調査がされており、私もとても関心を持って見ています。

松田──庭は、相互作用しながらつねに移ろう命に関わっていて、その連関に人が関わった時にある領域として立ち現れる、というようなものなんでしょうかね。

青井──それぞれの生き物の環世界はもちろんちゃんと形成され働いている。それが重なりあい、互いに働きかけあう。お互いが破綻してしまわない範囲で庭の手入れという技法が組み立てられ、洗練される、ということなのでしょうね。

ところでOVPの話で思い出したのですが、チャールズ・マンの『1491──先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』(NHK出版、2007)で紹介されるいろいろな研究によると、白人が北米大陸に入った時、無人の手つかずの土地というのはほとんど目撃しなかったというんですね。その頃インディオの人口は5,000万から1億くらいで、大陸の隅々まで何らかのかたちでやわらかく手が入っていた。そこに白人が入って疫病を広げ、インディオの人口を5〜600万ぐらいまで減らしてしまったことで、大地はみるみる荒れて、バッファローが大群で疾走するような恐ろしくワイルドな自然環境が生まれた。言ってみれば更新世再野生化に似たことが暴力的に起こったわけですけど、だから白人によるアメリカ開拓っていうのは、いわば一回極端な崩壊と野生化を経た自然を、今度は白人の様式によって再征服していくようなことだったらしいのです。その意味ではアメリカ的な開拓精神と分かち難い原風景のワイルドなイメージには捻じれがあるということになりますよね。そして再征服とともにあらためてつくり出される庭とは何だろう。これは生環境構築史的にもとても興味深い。アメリカ史を15世紀末からの大地の歴史として辿ることは、歴史以前から現代までを凝縮的に読み直すことになるかもしれない、とも思います。

その連想でいえば、激烈な革命の歴史としての中国史はどう読めるのか。日埜さんが東アジア的な庭と言ったけど、中国と日本とでは全然違う部分もあり、中国的なイデアリズムみたいなものがあるでしょう。そういう庭が、都市や国土を殲滅して荒れ地化、野生化をもたらし、それを再人工化する激しい歴史とどう関わるのかといった問いも立ちそうです。今回の庭特集をふまえた歴史の読み直しみたいなことですね。

シロアリやビーバーに庭はあるのか

藤井──ちょっと話を変えちゃうかもしれませんが、さきほどあった「人間がいない庭はない」という話について、庭は人間のものというのは大前提なんでしょうか。キノコを育てるシロアリが落ち葉を巣に運んでキノコ栽培をする、つまり“農業”をするのですが、それは菌園っていうんですね。英語では、fungal gardenです。これはgardenと呼ぶ言葉の問題なのか、それともほかの生物にも庭はあるのか、ということが気になっています。人間が自然を相対化して、人間圏と自然圏があるとして、その共通領域に庭を位置づけるのか、それとも自然圏とは別に人間圏の真ん中に庭の領域を位置づけるのか、僕のなかでよくわかっていません。もっと言うと、あらゆる生物は、庭はなくてもテリトリー、縄張りは持っているはずです。テリトリーと違って、庭はもっと人間臭いものなのか。心の安らぎを感じるというような要素も加わるのか。

左:シロアリの巣

右:シロアリ(大きいアリが兵アリ、小さいアリが働きアリ)

写真提供=藤井一至

日埜──シロアリがその巣の中でキノコを育てそれを食べるというのはたしかに生環境構築のひとつのかたちと言えるでしょうね。似たような意味でビーバーも面白いですね。

ビーバーは川を堰き止めてダムをつくる。すごくわかりやすく生環境を構築しているという点で、ビーバーはかなり特別な動物じゃないでしょうか。外敵から身を守るために、川のある部分の水位を高くして、水中を潜らないと出入りできないところに巣を作る。相当大規模な自然の改変をやっているわけですが、ビーバーが作り出した水辺の環境に水鳥が来るようになるとか、ビーバーの生活環境という範囲を超えて自然へのインパクトも大きいでしょう。

それをシロアリの庭、ビーバーの庭、と言ってしまうのは議論として飛躍しすぎかもしれません。しかしいろんなかたちでの生環境の構築をそれぞれの生物がやっていて、その相互の関係の全体としてエコロジーのネットワークがある。単に食物連鎖のような物質の流れだけでなく、空間的物質的な連鎖のネットワークがあるんだというふうに考えたほうが、おそらく本当なのでしょうね。

松田──ヒトではない存在がつくる環世界を積極的に「庭」と呼べるようになるというのは、むしろこの特集で考えたような庭の定義、つまり、異種や地球と互いにつくり合う「とある作業場」を庭と呼ぶというような視点を通じて、人間の行為を他種へ模倣的に押し広げていうのとは違うかたちで可能になるんではないですかね。

日埜──今回の庭特集は庭の意味の広がりを確かめてみたわけですが、この議論からそれがさらにいろんな方向に枝を伸ばしていきそうな予感がしました。一般に庭は世界よりもわれわれに近い親しいはずの場所であるわけだけど、じつは庭についてすら、われわれはあまり知らないのかもしれない。

Mullane──異なる種間において共約不可能な「庭」の定義という話題については、私は遺伝的に同一な47,000本の木がひとつの根系でつながっている、ユタ州の国立森林公園にある世界最大のポプラの森「パンド」のような巨大なスケールの生物を思い出しました。地上にいる私たちにはこのようなつながりは見えず、さまざまな木が集まった森が見えるだけです。しかし、もし土のなかを見ることができたなら、この森が実際にはある種の庭であり、境界で区切られた領域であることがわかるのです。それは、私たちの目には見えない組織の系によって統合された「庭」が私たちの周りにあるということを教えてくれる空間の一種です。これは美しいことだと私は思います。

世界最大のポプラの森「パンド」

引用出典=By J Zapell - Archived source link, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27865175

平倉圭(ひらくら・けい)

1977年生まれ。芸術学。横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院Y-GSC准教授。芸術制作における物体化された思考の働きを研究している。著書に『かたちは思考する―芸術制作の分析』(東京大学出版会、2019年)、『ゴダール的方法』(インスクリプト、第二回表象文化論学会賞受賞)ほか。

青井哲人(あおい・あきひと)

1970年生まれ。建築史・建築論。明治大学教授。著書=『彰化一九〇六年──市区改正が都市を動かす』(アセテート、2007)、『植民地神社と帝国日本』(吉川弘文館、2005)。共著=『津波のあいだ、生きられた村』(鹿島出版会、2019)、共編著『福島アトラス』(NPO法人福島住まい・まちづくりネットワーク、2017-)ほか。

松田法子(まつだ・のりこ)

1978年生まれ。建築史、都市史。京都府立大学生命環境学部環境デザイン学科准教授。著書=『絵はがきの別府』(左右社、2012)、共編著=『危機と都市──Along the Water; Urban natural crises between Italy and Japan』(左右社、2017)など。共著=『変容する都市のゆくえ──複眼の都市論』(文遊社、2020)など。

日埜直彦(ひの・なおひこ)

1971年生まれ。建築家。日埜建築設計事務所主宰。芝浦工業大学非常勤講師。作品=《ギャラリー小柳ビューイングルーム》、《F.I.L.》、《ヨコハマトリエンナーレ2014会場構成》など。共著=『白熱講義──これからの日本に都市計画は必要ですか』(学芸出版社、2014)、『磯崎新インタヴューズ』(LIXIL出版、2014)、『Real Urbanism』(Architectura & Natura、2018)ほか。国際巡回展「Struggling Cities」企画監修。

Matthew Mullane(マシュー・ムレーン)

Matthew Mullane is an architecture historian (PhD, Princeton University, 2019) and sometimes musician. He was a 2019-2020 postdoctoral fellow at the Edwin O. Reischauer Institute of Japanese Studies at Harvard University and is currently a visiting assistant professor at the University of Oregon.

藤井一至(ふじい・かずみち)

1981年生まれ。森林科学。国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所主任研究員。著書=『大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち』(山と溪谷社、2015)、『土 地球最後のナゾ──100億人を養う土壌を求めて』(光文社新書、2018)など。

藤原辰史(ふじはら・たつし)

1976年生まれ。食と農の現代史。京都大学人文科学研究所准教授。著書=『ナチスのキッチン──「食べること」の環境史』(水声社、2012)、『トラクターの世界史──人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち』(中央公論新社、2017)、『戦争と農業』(集英社インターナショナル、2017)、『給食の歴史』(岩波新書、2018)、『分解の哲学──腐敗と発酵をめぐる思考』(青土社、2019)など。編著=『第一次世界大戦を考える』(共和国、2016)など。共訳書=フランク・ユーケッター『ドイツ環境史 エコロジー時代への途上で』(昭和堂、2014)など。

- 庭以前──旧石器人たちの暮らしと空間利用

-

Before the Garden: The life and the space utilization of Paleolithic people

/在庭院以前——旧石器时代人类的起居与空间利用

藤田祐樹/Masaki Fujita - 極小の庭──盆栽

-

Bonsai as Minuscule Garden

/极小之庭——盆栽

依田徹/Toru Yoda - アヴァン・エディブル・ガーデニング──クリスティン・レイノルズと話す、米国における都市農園の政治

-

Avant Edible Gardening: Speaking with Kristin Reynolds on the Politics of Urban Farmingin the United States

/可食用的先锋园艺──对话克里斯汀・雷诺兹,美国都市中的农场政治

マシュー・ムレーン/Matthew Mullane - 人でなしの庭──更新世再野生化の試み

-

The Garden of the Inhuman: An Attempt at Pleistocene Rewilding

/非人之庭——在更新世尝试进行再野生化

松田法子/Noriko Matsuda - 座談:構築様式のモデルとしての庭

-

The Roundtable Discussion

/座谈:庭院作为构筑样式的模型

平倉圭+青井哲人+日埜直彦+松田法子+Matthew Mullane+藤井一至+藤原辰史/Kei Hirakura+Akihito Aoi+Naohiko Hino+Noriko Matsuda+Matthew Mullane+Kazumichi Fuji+Tstsushi Fujihara

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜2024年度)、石灰石鉱業協会(第9号)