第5号

特集:

エコロジー諸思想のはじまりといま───生環境構築史から捉え直す Development of Ecological Thought: Reconstructing from the Viewpoint of Habitat Building History 生态学诸思想的发展:以生态学的视角重构

本特集の見立て:生環境構築史とヒューマンエコロジー

青井哲人【HBH同人】

Perspective of the Special Issue: Habitat Building History and Human EcologiesAkihito Aoi【HBH editor】

本集立意:生环境构筑史与人类生态学

The idea of Ecology was born in the 19th century with Building Mode 3 rises, in our perspective. Ecological thought was then put into practices in the imperialist competition in the 1920s and 1930s, branched off into a variety of directions with the environmental destruction of the 1960s and 1970s, and has shown new developments since around 2000 along with a deepening sense of sustainability crisis caused by human activities on Earth. For the Habitat Building History(HBH), all these thoughts are the predecessors and the contemporaries. This special issue proposes a schematic view to reconsider these ecological ideas as a whole, and at the same time, attempts to reexamine the uniqueness of the HBH.

HBH, referring to Marx’s conceptual framework, considers the Building Mode as the unification of “forces of building” and “relations of building.” From this perspective, we have established a biaxial coordinate system and categorized the various ecological thoughts in history into four quadrants. We are thus able to relativize conventional classifications discussed in the environmental ethics discourses and provide a broad and bold overview of various and even divisive ideas and practices as the expression of concrete and immediate relationship between humans and the earth. This is the framework within which following articles in the issue are positioned.

[2022.11.4 UPDATE]

HBH 第2期へ

生環境構築史webzineは前号までで第1期を終えた。第1期(1〜4号)は、特集テーマとしてSF、土、鉄、庭を扱い、ケーススタディ的に議論の枠組と射程を示す、いわば生環境構築史(Habitat Building History、以下HBH)へのイントロダクションであった。第2期(5〜8号)は4つの視点から広い意味でのデータベース的な基盤整備を試み、第3期(9〜12号)の実践展望につなげる計画である。

第2期の初めとなる本号(5号)はエコロジーをとりあげ、人間活動の自然との調和を目指す、いわゆるヒューマン・エコロジー(人間生態学、以下HE)を中心的に扱う。

狭義のHEは1960〜70年代以降に生み出されたさまざまな思想と実践を指すことが多いが、その噴出は19世紀以来の思考の系譜なしにはありえなかったし、他方で2000年前後以降はまた相当の変質がみられる。HEはじつに多様で、主体と立脚点が違えば目標像もアプローチも異なる。同じ言葉で、まったく異質なことや相反することが語られている。そこで今号は、ほとんど分裂的でさえあるHE思想の全体をどう俯瞰するかという課題に取り組んだ。

ここで当然こう問い返さなくてはならない。俯瞰などできるのか。HBHもまたHEへの新しいアプローチを模索する活動だからだ。つまりHBHにはたくさんの先輩と同輩がいる。HBHの特徴は「構築様式論」の方法で人間と地球の歴史的関係にアプローチする点にあり、そこからある種の「調和」としての「構築4」を見定めようとしている。これは多くの先輩や同輩たちとどう重なり、どう違うのか。

本特集は、HBHの視座からHEの先達・同輩をレビューし、その作業を通じてHBHの視座を問い返すものになる。このけっして俯瞰的にはなりえない本特集の作業の前提的枠組をできるだけドライに整備するのが本稿の役割である。

2軸座標系、4つの象限

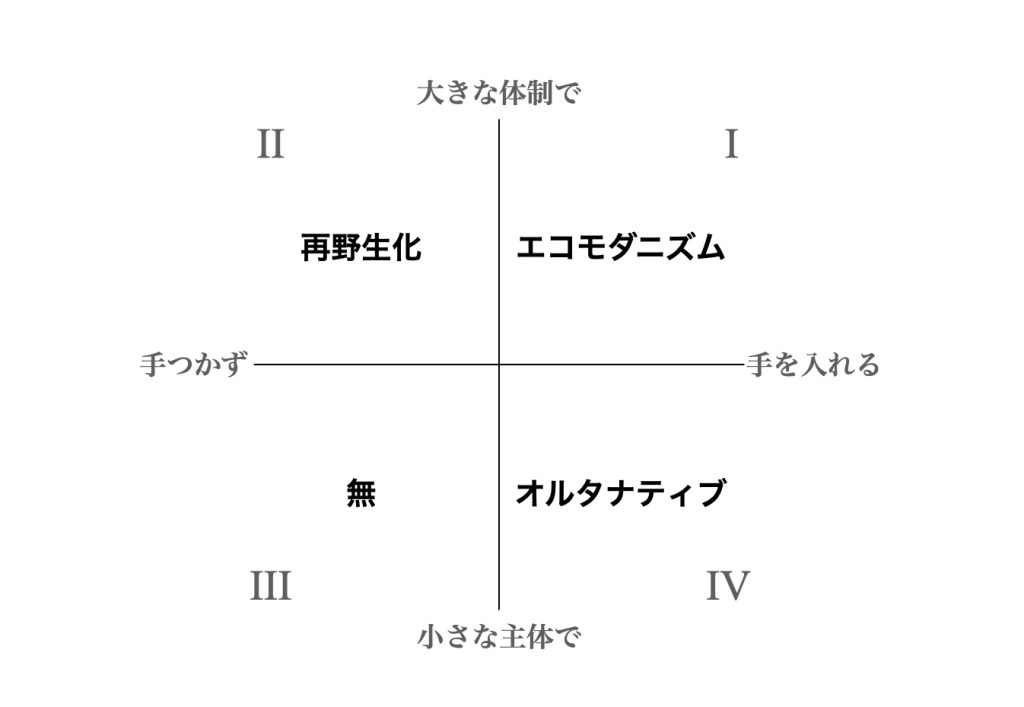

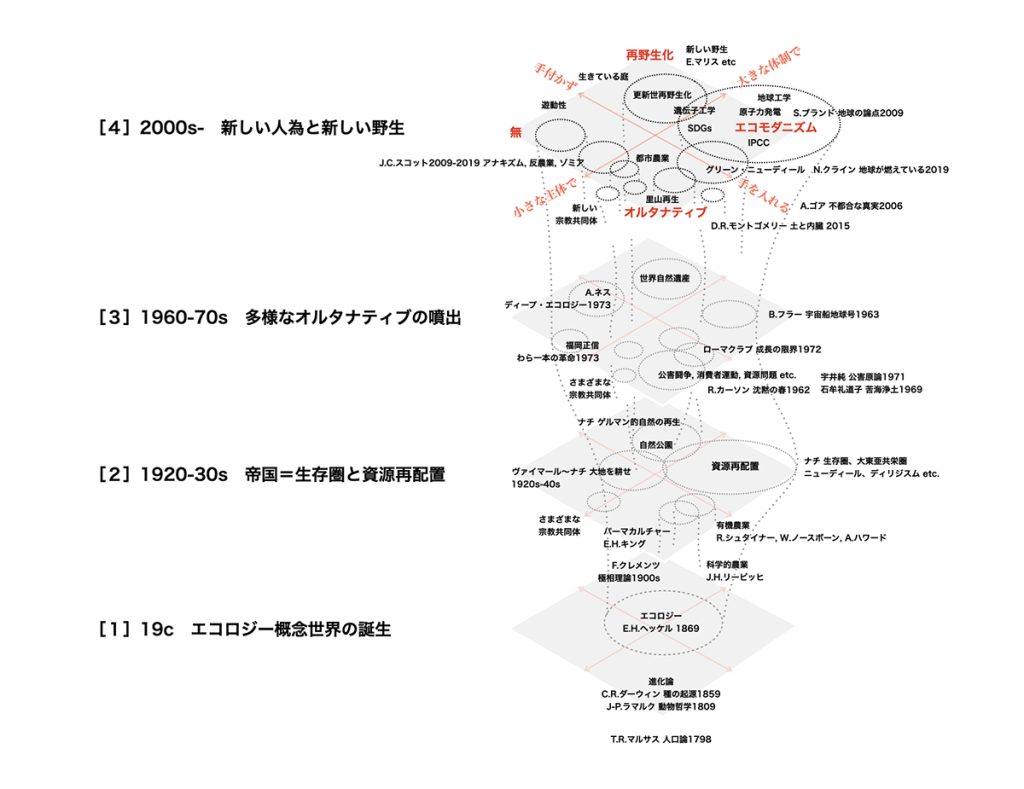

図1──本特集におけるヒューマン・エコロジーのマッピング

19世紀以来のHEの先輩たちと、今日歩みをともにするHEの同輩たちを、HBHの「地球」に対する人間の「構築」という観点からどう捉えるか。同人での議論のなかで比較的スムーズに得られたのが図1に示す2軸座標系である。平たく言えば、x軸は「手を入れる/手つかず」、y軸は「大きな体制で/小さな主体で」という基本的な価値の対立を表す。xは「人は生態系を技術的に改変・調整しうる」という命題を支持するか(+)、拒むか(-)、と言い換えられるだろうか。yは生態系に手を入れるにせよ手つかずのままとするにせよ、その主導を国家・資本のような巨大な実行力をもつ組織に期待するのか(+)、逆に個人や市民共同体などの自律性を重視するか(-)、である。

各象限には、それぞれ第I象限(x+, y+)=エコモダニズム、第II象限(x-, y+)=再野生化、第III象限(x-, y-)=無、第IV象限(x+, y-)=オルタナティブが位置づけられる。それぞれを概説しよう。

第I象限には「手を入れる/大きな体制で」の傾向がプロットされる。今日その代表例は、大気を工学的に操作して太陽光の入射を抑え、温暖化問題を解決しようとする地球工学(geo-engineering)であろう。これに親和性が高いのが、都市の高度集中化、原子力発電、遺伝子工学を支持し、市街・農地等等の地表利用を計画的に再編しようとする一連の考え方だ。この方向性は2010年代から「エコモダニズム」という呼称とともに強力にプロモートされるようになっている。ところで第一次世界大戦後の1920〜30年代には日本を含む多くの先進国政府がテクノクラートの主導により人口・資源・エネルギーあるいは都市/農村の最適配置を目指したが、彼らのホリスティックなヴィジョンもまたこの象限に位置づけられるだろう。逆に言えば、現在のエコモダニズムはその新しい後継とみることができる。両者を比べるとき、中心的な担い手が国家から企業資本に移されたことを政治イデオロギーの視点から対比するより、まずは地球への構築的態度の連続性をみるほうが有益だろう。

第II象限は「手つかず/大きな体制で」だが、これは主として各国政府や国際組織による自然保護の方向性にかかわる。近年では生態学や考古学の知識をもとに、市街開発や農業開発の放棄地に生態系を再生しようとする「再野生化」の動向が注目されている。その根本にある「人間以前」の「野生 wilderness」といった観念は、歴史的には西洋人が植民地支配や開発を進めるなかで遡行的に措定し、世界に広がっていったものだろう。戦前における各国の自然公園や戦後のユネスコ世界自然遺産はこの「野生」の理念の上にあり、ナチスの自然保護政策や動物種の再生研究なども相通じるところがある。いずれにせよ「野生」はたんなる手つかずではなく、手つかずをよしとする人間の構築的態度にかかわり、またそう言及されることが少ないとしても、やはりHEのひとつの領域と見ておく必要がある。

第III象限は、「手つかず/小さな主体で」である。ここには人間の無作為を理想化するさまざまなレベルの思想や実践が含まれる。言うなれば人間の「野生化」だが、しかし実際には、狩猟採集であろうと農耕であろうと、人が「自然」であろうとするにはきわめて豊富かつ慎重な技術的知識と選択が求められ、その実践が内省を強いる。そこにたんなるロマン主義や観念論との違いを含む構築の意義がある。考えてみれば、第I象限の地球工学は、人為と自然との伝統的対立が無意味になっていくなかで、環境とは動的で複雑な相互作用でしかないという世界観を積極的に受け入れており、「無」の思想的系譜にも同じ傾向が含まれる。人の介入を極大まで推し進めようとすれば「手を入れる/大きな体制へ」の方向が探究され、逆に極小に抑制しようとすれば「手つかず/小さな主体で」のぎりぎりの調整になる。こうした意味で第I象限と第III象限は、背反的であると同時に相似的なのだろう。

第IV象限は、「手を加える/小さな主体で」である。ここにプロットされる諸種の思想は、人間は地球に対してより良く手を入れることができると信じ、ゆえにさまざまな科学知識や工学技術を選択的に用いることに抵抗しない。ただし、「私たちにはできる」という信念の「私たち」は、個人あるいはその連帯としての共同体でなければならず、その自律的な判断と行動に支えられた活動だけを許容する。要するに政府にせよ企業にせよ、巨大な財源と実行力・影響力をもつエリート複合体は信頼しないのだが、しかし政府の制度的な規制や支援、企業との連携を引き出そうと努力する者も少なくないし、また地球環境と市民の自律性を保証する政府の樹立が不可欠だと考える者もある。立脚点の置き方や連携する主体との関係によって虹のように分光されて多彩な現れをとるのが第IV象限の特徴かもしれない。それでも共通しているのは第I象限のエコモダニズムへの対抗というリアクティブな性格であり、そのかぎりで第I象限と補完的な関係を結ぶ。

ヒューマン・エコロジーの既往の分類

ここで提示した座標軸は、政治イデオロギーの対立に振り回されず、普通はあまりエコロジーという言葉で語られない動向も広く見渡せ、また並行・補完などの相互関係を見やすくできるなどの利点がある。それに比べると、これまでの一般的な分類は20世紀的な窮屈さがあったように思える。今日一般的なHE(ヒューマン・エコロジー)の傾向分類の起点となったのは環境科学者ティモシー・オリオーダンの『エンヴァイラメンタリズム』(1981、未邦訳)であるとされる。同書で論じられた techno-centrism/eco-centrism の二分法は以後もHEを俯瞰するときの基本的となるようで、たとえばデイヴィッド・ペッパーの『環境保護の原点を考える──科学とテクノロジーの検証』(柴田和子訳、青弓社、1994/原著=1984)はtechno-centrismを、①豊穣礼賛者と②環境管理主義者に、eco-centrismを③自己信頼型ソフト・テクノロジストと④ディープ・エコロジストに分ける。ここから示唆されるようにtechno は経済成長を強く含意する。またよく目にするのはeco、techno、socioの3軸の分類である。socio-centrism は社会的な正義と改革に重心を置くエコロジー思想で、ペッパーの③に対応するようだ。持続可能性をeco、techno、socioの3軸の重なり合う部分とする折衷的説明もよく聞かれるし、SDGsなどの総花的目標は3軸の要素を書き上げたリストのようなものだろう。

こうした分類では本特集で第II象限に位置づけている「野生」の保全にかかわる思想は視野の外に置かれがちだが、第IおよびIII、IV象限はそれなりに対応づけが可能だろう。しかし、eco、techno、socio、あるいは左右、国家、無政府などの言葉はいずれも1960〜70年代の論争的な布置をなぞるもので、なるほど「お前は何を中心化するのか」というcentrism の視点は世界の政治的・倫理的な分断を示すのには向いている。

他方には政治学的な観点からのHEの整理もある。たとえば一般にポリティカル・コンパスと呼ばれる2軸座標上にHE諸思想を位置づけるものがそうで、x軸に競争の肯定と公平な分配の対立を、y軸に統制的国家の支持と無政府主義の対立を取る(『スペクテイター』Vol.4「特集=自然って何だろうか」[幻冬舎、2021])。しかし、x軸に含意される左右のイデオロギー的対立は必ずしもそれ自体が人間活動の地球へのインパクトを決定づけるわけではないし、いまや半ば過去のものである。またこの座標系では、一方では再生エネルギーや循環型経済の実現に財政出動を求めるグリーン・ニューディールを権威主義的に見せ、他方で地球工学や遺伝子工学等のべンチャーを支援するエコモダニズムをリベラルに見せる効果があるように思われる。

こうしたさまざまな議論は、いずれにせよ20世紀後半の論争的布置に、分類そのものが規定されている。現実が変化すれば、こうした分類、少なくともその根本にある考え方はきっと足枷になる。今日、エコモダニズムが地球そのものの操作を、野生の保護が人為的な生態系の創出を目指しているように、問題はすでに社会内部のイデオロギーの重要性を相対化していっている。端的に言えば、地球と人間との構築的関係を即物的なレベルから問わなければならなくなっている。HBHはそこにアプローチする。次にいったんHBHの構築様式論をおさらいしよう。

構築様式論のおさらい

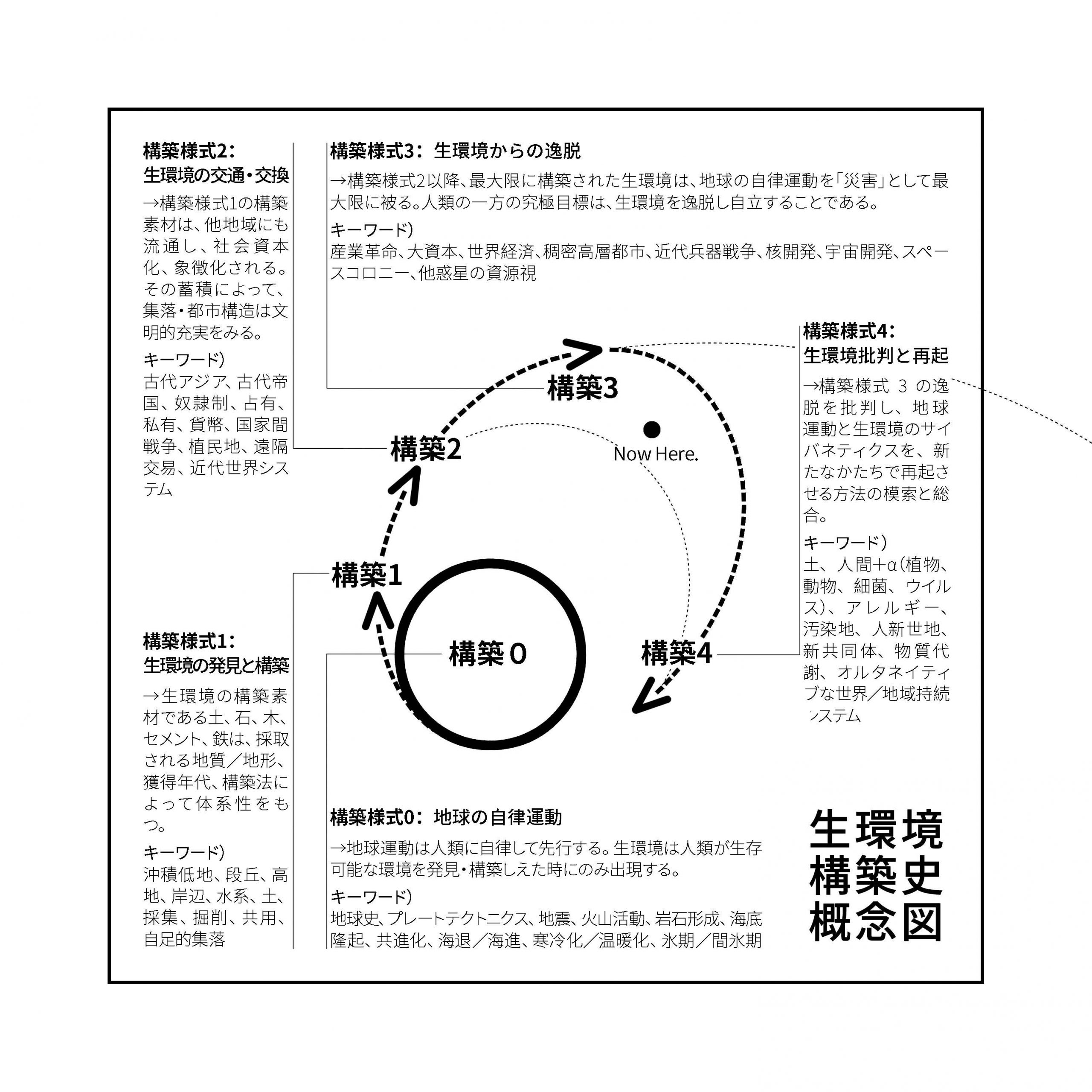

テキストはHBHの概念図および宣言(『現代思想』Vol.48-5、青土社、2020、本サイト再録)である。構築0から見ていこう[図2]。

図2──生環境構築史概念図

◆(宣言)構築0(構築様式0、以下同)とは地球それ自体である。

◆(概念図)地球運動は人類に自律して先行する。

構築0は人間など意に介さないが、構築0なしに生環境はつくれない。構築様式論はまずこの圧倒的な非対称を確認しつつ、それでも生環境の素材を調達し組み立てる人間の能動的構築に注目して、その様式を階梯的に捉える。まず構築様式1から3まで、図の左下から右上へ描かれたカーブに沿って見ていこう。

◆(宣言)構築1は、わたしたちが生息しそこに生き継ぐために、構築0から構築素材を採り出して即地的に構成する段階である。構築様式の発見段階ともいえる。

ここでは素材の調達も組立も、現にその素材が現れている場所から大きく離れない。つまり即地性が構築様式1のポイントである。「土、石、草、木などが構築素材として採取され、一定の加工を経て地表近くに再配置される」。狩猟採集民の遊動的な共同体から定住後にわたる、いわゆるヴァナキュラーな集落共同体が主な担い手として想定される。

◆(宣言)構築2は、構築素材が交換されて流通する段階である。交換には侵略や略奪も含まれる。構築2から先はヒトに固有の構築様式である。

構築2は広域に及ぶ多彩な素材の交換と集積に特徴づけられる。古代の都市国家や帝国から近世国家までが主な担い手として想定される。昆虫や動物もそれぞれのハビタットを構築するが、人だけが構築様式をまったく異質な段階へと進め、異なる様式で組み立てられた生環境を併存させていくことになる。

◆(宣言)構築3では、ヒトの生環境構築の最大限の拡張がはかられる。これは産業革命による18〜19世紀の顕在化以降、現在まで続く様式だ。

構築3は、地表面からのみでは採取できない素材を掘削・抽出・合成し、グローバルに流通させアッセンブルする。資本主義、グローバル経済が念頭に置かれ、中心的な推進力は国家から企業へと手渡されてきた。生環境構築は深さと広さが飛躍的に高まり、自然から剥離して高度化した生環境は、かえって激甚にして複雑な災害現象をアウトプットするようになるだけでなく、地球環境の持続性にもインパクトを及ぼすようになる。

このように概念図の右上がりのカーブは、ヒトが構築0の資源化を押し進め、生環境の構築0からの自律性を高める方向性をはらむ。

構築力と構築関係

ところで「宣言」には下記の一文がある。◆(宣言)構築様式は構築力と構築関係の統一的概念である。

これ以上説明がなく、放り出されたかのようなこの一文を裏返せば、構築様式は、構築力と構築関係とに分解できる、ということである。構築1から2へ、2から3へと、地球から資材を調達して生環境を編成する人の構築力は飛躍的に高められてきた。また、構築関係は家族や村落の共同体から、多彩な国家、そして資本制下の企業へと移り、より大きな構築力をより効率よく駆動できる構築関係が伸長してきた。こうした2つの変数の統一として構築様式がある、というわけである。

じつは、さきほどの2軸座標系(図1)はこれに対応していた。x軸は、生環境の編成にあずかる「構築力」の行使にかかわり、構築主体の編成を問うy軸は一般化すれば「構築関係」にかかわるからである。

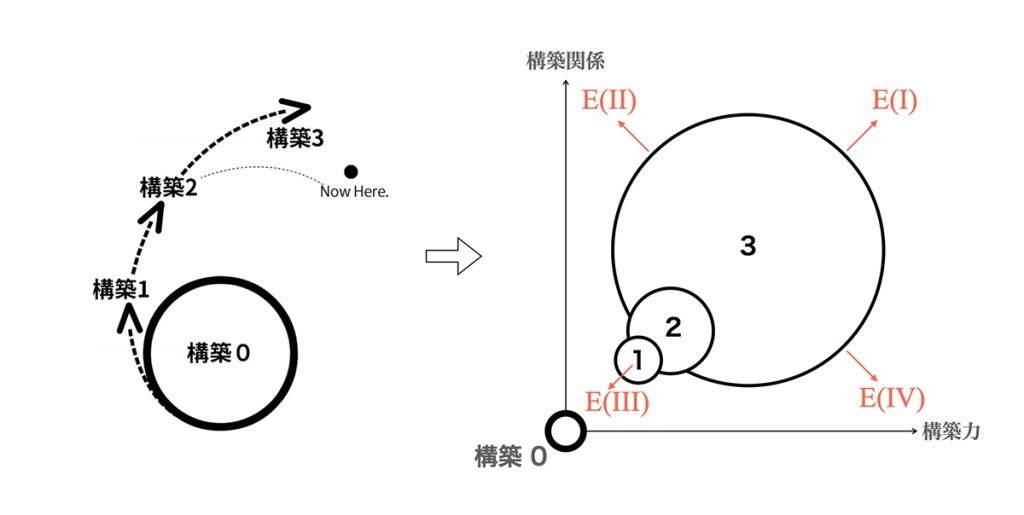

ただし、x=0, y=0の原点こそが地球=構築0を表し、地球からみれば素朴な構築1も(x+, y+)であるから、いずれも正の値だけの2軸座標系に、人類史上のすべての生環境構築をプロットできることになる(図3)。同時に図1が中央に原点をもつのは、人間とその対立を中心に見ていたからだということに気付かされる。

図3──生環境構築史ダイアグラムの2軸展開およびヒューマン・エコロジーのマッピング

図3は地球を原点に捉えつつ、そこから右上への線上に、構築1、2、3を順に位置づける。これは図2の構築0から3までの階梯を構築力と構築関係の2軸に展開したものとみなせる。構築様式は、次第に原点から離れていくが、実際に投入できるxとyの値はその幅がどんどん広がっていく。たとえば構築3を代表する鉄の技術も、汎用的で単純素朴な技術からきわめて特殊で高度な複合技術まで幅があるし、戸建住宅、高層マンション、宇宙ステーションを比べればそれらをつくることに動員される構築関係はかなり異質である。これは構築2の石造建築では構築力・構築関係が支配層/庶民層のおおむね2層であったのとは比べようがないほどの幅だ。構築1の土着的住居にいたっては構築力・構築関係はそうした広がりはほとんどない。円の大きさはそのあたりを示唆している。そして階梯を上がると、既存の構築様式と、既存の生環境は変質を被るが、すべてが飲み込まれてしまうわけではない。円の重なりとズレはそのあたりを示唆する。

生環境の併存性

たとえば国家成立後(構築2)に後背農村化された集落は、それ以前の原始的集落と同じではない。たとえば構築2では、集落の生環境における農地の重要性が飛躍的に増すが、それは国家の制度的な搾取を前提に、灌漑網を整備して効率化され、モノカルチャー化され、拡張されていく。農村であっても農地は構築2に置き換わるのだ。対して住まいは構築1の特質を残しつつ、都市から構築2を段階的に受け取ってゆっくり変質していく。他方では、構築2の作用がほとんど無視できるような場所や集団も残されていく。たとえば日本では、江戸時代の「島原陣図屏風」(17世紀)に竪穴住居が描かれているし、考古学的にも長野や岩手で江戸時代の竪穴住居が確かめられている。

同様に、構築3も、1や2で組み立てられた生環境を包摂し、再編していく。おそらく構築2の都市も農村も国家の力が及ぶような好立地にあるから、そのほとんどすべてが容易に3に包摂されたであろう。しかし2に包摂されなかった1の集団はここでもかなり残されるだろう。ブラジル奥地に遊動的な狩猟採集民がいまも生活していることなど事例は豊富である。そして人間活動が直接に地表に展開しない場所はさらに広大に残されている。人間活動の影響をまったく受けない場所は地表上にほとんどないが、とはいえ「地球上のかなりの圏域は、ヒトの持続的生存には適さない。ヒトが居住可能な環境圏は多分に限定的だ」(宣言)。

このように構築様式は、2、3と階梯を上がるにつれ、xとyの小さなレベルから大きなレベルまで広い範囲をカバーするようになるとともに、先行する環境を包摂し、また既存の構築様式(構築力と構築関係)に浸透して部分的な変質をもたらしてきた[図3]。

Now Here

概念図の黒いドットに注目しよう。私たちはここにいる。生環境の構築は、地球を資源として活用しながら、地球からの自律性を高めていくと先に述べた。これが極端に進めば資源化は「消尽」、自律は「離脱」となるだろう。構築3はその可能性をはじめて現実に胚胎した構築様式であろう。今日ではそれが、進展著しい情報技術や生命科学などと手を組んでおり、今後は「消尽」「離脱」のシナリオを具現化していくかもしれない。ならば踵を返して引き返すのか。これが「構築4」が求められる場であり、今日的なHEが要請される地点でもある。ここで考えてみたいのは、「構築4」を示唆する3から4への矢印は、構築力と構築関係に展開された図3ではどう捉えられるか、である。その前に、先の4象限で捉えたHEの方向性を、図3上に位置づけてみよう。するとそれらは「構築3から出る」ことを共通の志向性とし、その「出る」方向性が4つに分かれている、ということが見えてくる。これらを、それぞれ図1の各象限の番号を( )内に入れ、それらをE(I)〜E(IV)のように示す。

E(I)のエコモダニズムは、構築3を右上に出ようとする運動と捉え直せる。たとえば気象に介入する地球工学が必要とする巨大なデータの解析やシミュレーション等の情報技術、農業改革が前提とする遺伝子工学などは、すでに鉄と石炭を中心として出発した構築3からは異質な段階に踏み出している。

E(II)「再野生化」は構築3の左上に出ていく。それはたとえば構築3の失敗が放置した荒れ地に、新しい自然を再生し、相互につなぎ、押し広げていく。構築3段階ではその構築への歯止めとしてあった自然環境の保全は、ここではむしろ先端的な科学知を動員した太古の生態系の復元的創出という方向性を忌避しない。このように自然/人為の従来的対立を失効させつつ自然保護の新しいプロジェクトを国際的に拡大しようとする動向は「新しい野生(the New Wild)」とも呼ばれている。クリストファー・プレストンがとくに説明を要するという口ぶりも見せずにE(II)をE(I)とともに「エコモダニズム」と見ているのは示唆的である(『合成テクノロジーが世界をつくり変える生命・物質・地球の未来と人類の選択』[松井信彦訳、インターシフト、2020/原著=2019])。居住や食糧生産が効率化され放棄される土地を「再野生化」していくという、地表の配置デザイン上の具体的なタッグも想定されているのだろう。より端的に言えば、この2つは、宇宙コロニーをつくる技術になりうる。地球工学は、宇宙では地球に擬似的な環境をつくる技術、そしていずれは別の惑星を地球化する工学(テラ・フォーミング)につながりうるし、荒れ地に生態系をつくりだす実験は地球から離脱する方舟に乗せる動植物を選ぶことにつながるかもしれないからだ。もっとも今のところそれらはすぐ目の前の現実というわけではなさそうだが。

E(III)「無」はこれまでの構築1、2、3と進む右上へのべクトルを拒否し、左下へと完全に逆行する姿勢である。構築力と構築関係を極力小さくしたとき、人と自然との実践的関わりはいったいどのようなものであるのかの探求がそこには含まれるが、構築3とは手を結べない以上、多くの人の支持を得るのは難しい。

E(IV)「オルタナティブ」は人の構築力を否定しないが、その構築関係は個人と共同体の連帯であるべきだと信じている。E(I)が力を強め、地球環境問題の工学的的解決のシナリオを具現化するほど、E(IV)も先鋭化して多彩なコミューン的実践を展開させていくだろう。ただし、この方向性は構築3を拒絶するわけではないから、多彩な思想や実践のすべてが3の外へ出る志向性とは言えない。

こうして、大きな流れは今、地球温暖化問題とグローバル経済を背景に、E(I)=「エコモダニズム」が引っ張っており、情報技術、AI、ナノテクノロジー、遺伝子工学などを駆使するその脱3的な特質に沿ってアップデートされたE(II)=「新しい野生」が連携関係を、E(IV)=「オルタナティブな社会」が補完的対抗関係を組み、E(III)=「無為」は人間そのものの野生化を目指す。これは1960〜70年代の公害問題を背景とするエコロジー運動が、今日まったく新しいフェーズに至っていることを示唆している。とりわけ最近数年間におけるエコモダニズムと新しい野生をめぐる活発な出版動向はある種の世界的なキャンペーンを映し出すものかもしれない。

HBHの構築4

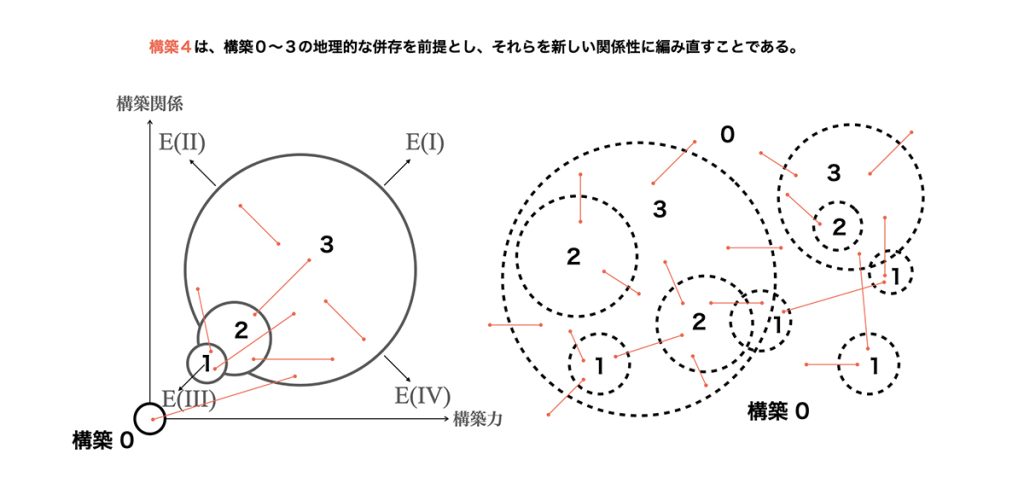

ではいよいよHBHの考える「構築4」を図3上にとらえよう。「宣言」はさまざまな表現でそれを示唆している。◆(宣言)構築4を拓くのは、構築0、1、2、3を含む全構築様式のブリコラージュとなる。

◆(宣言)構築1から3は、歴史段階であると同時に、いま現在も連続的に生起する進行形の様式である。それらは現地球上に共時的に存在し、地理的に互いに分節されながら併存する。構築4ではこれまでの構築様式の再配置と活用が模索される。特に構築3との批評的併存が必要だ。そのうえで構築4は、ヒト、非ヒト、構築0すべての持続を問う。それらは閉じたひとつのシステムであるということに積極的に考えをひらくことが重要だ。

つまりHBHは構築3を批判しつつも、その外に出ようとする方向性として構築4を捉えているのではない。HBHは、異なる構築様式に条件づけられた生環境が、地表上にムラをなして分布し、相互にさまざまな程度でかかわり合っている姿を見つめ直すことをまず求める。

図4──生環境構築史の提唱する構築4(左=2軸直交座標上/右=地表上)

いずれも図中の0〜3は構築様式0〜3を指す(構築0〜3も同じ)

そこに私たちが模索し修練すべき構築力は、1〜3のいずれかではなく、さらにその更新でもなく、また3を否定するのでもなく、3と1、3と2、といったように、異なる様式とそれら様式でつくられた生環境とを、具体的に新たなかたちで結び合わせる術(すべ)である。そうして端的に言えば構築3の技術要素が、具体的な文脈では構築3が想定してきたのと違う働き方をするように脱臼させることだ。それがつまりブリコラージュ的な構築様式として仮説されている。また構築関係は、これまでなら分断されていた個人、集団、企業、政府、あるいは場所が大きく離れたそれらを結びつけ、新しい構築環境をともに組み立てるパートナーシップのようなものとなるのだろう。つまり図3において構築4は、3から「外」への脱出の仕方を競うものではなく、むしろ0〜3の関係の「内」に向かうことである。図2の、3から4へのシンプルな帰還を示すかのような矢印は、座標空間の各所に架け渡される大小多数の橋として捉えなおされるのだろう。

その具体的な事例は本webzineの第3期(2024〜25)で捉えていくことになるが、既刊の各号では、たとえば04号庭特集のアヴァン・エディブル・ガーデニングはBM4的な実践の一例といえるかもしれない。また、02号福島特集で捉えた原発被災地の風景は、農村部がすでに牧歌的な生環境にとどまっておらず、BM0のうえに1〜3が一昔前には想像できなかった併存状況を呈しており、0〜3をどう結び直すかを考える前提的状況が現に世界の多くの場所にあることを示唆する。

19世紀から未来へ

図5──本特集のエコロジー思想の系譜(試案)

さて、本特集ではHE諸思想を図1の4象限に分けて歴史的に描き出しながら、それらの系譜と特質を学び直すためのブックガイドの形式で一種のデータベース整備を試みている。また歴史的なパースペクティブとしては、第1フェーズは「エコロジー」概念がヘッケルらにより一気に体系化された19世紀、第2フェーズは第一次世界大戦後に新たな統制的な国家とテクノクラートが主導した1920〜30年代、第3フェーズは戦後復興から経済成長の離陸をへて土壌劣化・公害問題・資源問題などが突きつけられオルタナティブな社会像がエコロジー運動として噴出した1960〜70年代、というように見ていくことができる。そしていま私たちは、政治・経済的環境と科学技術の水準が大きく変質してきた2000年代以降、つまり第4フェーズにいる。本特集では、これら4つの時間的断面を描き、そのあいだをつなぐ系譜的脈絡を想定してみることにした。これら4つの断面は、それぞれ構築力と構築関係に大きな転換がなされていった時期である。各象限については、HBH同人の4名が、それぞれのフォーカスを定めて4つの歴史的連続体を描き出しつつ、そのなかでの変容のプロセスと現在とを示している。

青井哲人(あおい・あきひと)

1970年生まれ。建築史・建築論。明治大学教授。著書=『彰化一九〇六年──市区改正が都市を動かす』(アセテート、2007)、『植民地神社と帝国日本』(吉川弘文館、2005)。共著=『津波のあいだ、生きられた村』(鹿島出版会、2019)、共編著『福島アトラス』(NPO法人福島住まい・まちづくりネットワーク、2017-)ほか。

- 本特集の見立て:生環境構築史とヒューマンエコロジー

-

Perspective of the Special Issue: Habitat Building History and Human Ecologies

/本集立意:生环境构筑史与人类生态学

青井哲人/Akihito Aoi - エコロジーのはじまりと広がり

-

Origin and Extent of Ecology

/生态学的起始与发展

藤井一至/Kazumichi Fujii - ブックガイド1:「エコモダニズム」と生環境構築史

-

Review on Ecomodernism and Habitat Building History

/述要1:“生态现代主义”与生环境构筑史

日埜直彦/Naohiko Hino - ブックガイド2:再野生化(リワイルディング)について

-

Review on Ecosystem Re-wilding

/述要2:关于再野生化

松田法子/Noriko Matsuda - ブックガイド3:エコロジー思想の中の「無」

-

Review on “Emptiness” in Ecological Thought and Practice

/述要3:生态学思想中的“无”

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - ブックガイド4:エコロジー思想におけるオルタナティブを求める動き

-

Review on Quest for Alternatives in Ecological Thought

/述要4:生态学思想所追求的可选择性

藤井一至/Kazumichi Fujii - インタビュー:生物学者からみたエコロジー

-

Interview with Masaki Hoso: Ecology from the Biologist Viewpoint

/采访:生物学家细将贵眼中的生态学

細将貴+藤井一至+日埜直彦/Masaki Hoso+Kazumichi Fujii+Naohiko Hino - インタビュー:精神とエコロジーをつなぐ

-

Interview with Takeshi Matsushima: Connecting Mind and Ecology

/采访:精神和生态学间的联系

松嶋健+藤原辰史+日埜直彦+藤井一至+松田法子/Takeshi Matsushima+Tatsushi Fujihara+Naohiko Hino+Kazumichi Fujii+Noriko Matsuda

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜2024年度)、石灰石鉱業協会(第9号)