第5号

特集:

エコロジー諸思想のはじまりといま───生環境構築史から捉え直す Development of Ecological Thought: Reconstructing from the Viewpoint of Habitat Building History 生态学诸思想的发展:以生态学的视角重构

ブックガイド2:再野生化(リワイルディング)について

松田法子【HBH同人】

Review on Ecosystem Re-wildingNoriko Matsuda【HBH editor】

述要2:关于再野生化

“Rewilding” is an ecological movement that has rapidly taken shape in recent years, mainly in Europe and the United States, and is attracting considerable attention. The rewilding movement calls for a reconsideration of traditional approaches to nature conservation and of concepts such as “untouched nature” (wilderness), which has strongly influenced the establishment and management of national parks and world natural heritage sites; distinctions between wild and wildness, virgin and primeval, and native species and alien species; and natural beauty and aesthetic nature.

Rewilding means activating ecosystems in a stable manner with the aim of maximizing biodiversity. The idea is to first apply a certain level of human manipulation to an ecosystem, and then to reduce the degree of human control and intervention in protected areas as much as possible, entrusting the land to the ecosystem itself with no human interference.

Rewilding projects that have been carried out to date fall somewhere between the more passive and active poles of the spectrum, focusing on techniques for revitalizing ecosystems and on addressing the “non-human and pre-human” temporal and metaphysical challenges that naturally accompany a focus on the wild.

This article reports on two major pioneer rewilding projects: the reintroduction of wolves (large carnivores) to Yellowstone National Park and the success of the “three Cs” (Cores, Corridor, Carnivore) theory in the reintroduction of large herbivores in Oostvaardersplassen in the Netherlands. After presenting a concrete description of these efforts to restore the pre-human Pleistocene landscape, the article considers the present state of other rewilding projects being carried out from different perspectives and in land areas of various size, from the mass breeding of rare butterflies in English gardens to a project to revive mammoths in the tundra.

Several other issues are discussed as well, including the possible expansion of grassroots rewilding movements; rewilding’s complementary relationship with global issues such as development and climate change; its connections with ecomodernism and the biotechnology industry; and lands that are excluded from rewilding.

(Translation by Tim Craig)

[2022.11.4 UPDATE]

再野生化(リワイルディング)は、欧米を中心として近年急速に具現化され始めているエコロジー運動だ。それは、これまでの自然保護運動や、国立自然公園・世界自然遺産などの認定や運営において重視されてきた「手つかずの自然」(ウィルダネス)、野生・野性、原生・原始、在来種と外来種の区別、自然美あるいは美的自然などの概念に鋭く再考を迫るプロセスでもある。

青井哲人による本特集号の解題「本特集の見立て:HBHとヒューマンエコロジー」では、ヒューマンエコロジーの立場と実践において「手つかず/大きな体制で」という性格を備える第2象限に再野生化を位置づけた(そのうえで、個別の再野生化プロジェクトがもつ性格のグラデーションについては本稿の2・3をご覧いただきたい)。

現時点でのわたし自身の理解にもとづいてごく簡単に言うと、再野生化とは、生物多様性の最大化を目指して生態系(エコシステム)を安定的に活発化させる試みで、そのために生態系へ一定の人為的操作を加えたうえで、以降は自然(保護区)に対する人間の管理と介入の度合いをできる限り後退させ、人間を除くエコシステムに土地を託すような考え方と実践を指す。

再野生化はヨーロッパやアメリカを中心として2000年代以降急速に具現化し、タイトルに“Rewilding”と冠する論文や文献はここ数年急速に増えた。

その一方で、再野生化について日本語で読める記事はまだ非常に数少なく、例えばCiNiiやJ-STAGE、国立国会図書館のオンラインデータベースで「再野生化」や「リワイルディング」でキーワード検索をしてみると、家畜が野生に復帰したという内容ではなく本記事で述べていくような再野生化の動きを紹介しているのは、管啓次郎のみである★1(2022年8月20日時点)。

前号では、オランダのオーストファールテルスプラッセン(OVP)について紹介した。OVPは世界の再野生化プロジェクトのなかでも草創期の例であるとともに、再野生化の鍵として「野生」の大型草食動物を土地に再導入するという手法のパイオニアでもある(これは現在特にヨーロッパの再野生化地区で用いられている)。

この記事では、再野生化の始まり、基本的な考え方、代表的事例を紹介することで、再野生化についての日本語によるひとまず包括的な読み物となることをねらい、かつ若干の考察を加えたうえで、最後にブックガイドを掲載し、再野生化に関する日本でのディスカッションをひらく話題提供としたい。

1 再野生化とは

「再野生化」という言葉は、アメリカの環境保全活動家で「アース・ファースト!」の創設者の一人、デイヴィッド・フォアマンによる造語である。公に使われたのは、1990年の『ニューズウィーク』誌に掲載された「地球を取り戻そう」という記事だった。その後フォアマンは「リワイルディング・インスティチュート」を創設する。間もなくアメリカ人生物学者のマイケル・ソーレとリード・ノスがこの言葉を継承し、1998年の『ワイルド・アース』誌で概念を精緻化、再野生化とは「3つのC」に基づく環境保全であるとした。「3つのC」とは、Cores(中心部)、Corridor(生態的回廊)、Carnivore(肉食動物)である。ソーレとノスは、生物多様性が残るホットスポットと、孤立して点在する野生地区とを結んでひとつにし、生態系の活性化とその状況のネットワーク化を図ることを重要視する。これはイエローストーン国立公園での実践に重なるモデルだ。ほぼ同じ時期にヨーロッパで始められていたプロジェクトが、OVPでの「自然による開発(Nature Development)」である。これは自然保護区における人間の管理の範疇をできるだけ後退させ、生物多様性のための起爆剤(大型草食動物)を投入したあとはそこで起こる自然のオートマティックな遷移に保護区を委ねるという考え方である。

これら自然保護区で始まった再野生化活動の前提にあるのは、これまで欧米の自然保護区で実施されてきた厳密な管理体制への疑問である。保護区内の木の一本一本、主要動物の一頭一頭が正確に把握され、そこにあるべき自然の姿が各保護区の管理方針に則って維持されてきたことへの疑いだ。「あるべき」とされてきた、その「自然」とは何なのか。自然の復原には、歴史時代における比較的近過去(ここ数世紀)の、特定の時点の自然をよしとする人間の主観がはたらいている。

次項でみていくように、すでに豊かな幅がある再野生化に概ね共通する考え方とは、

・生態系の自律的展開を尊重する

・それが人間活動によって妨げられていることが多いので、再野生化の対象地から人間活動をできるだけ後退させる

・人間活動による妨げの減少によって、生態系が復活・回復・発展することを望む

ということだろう。

それではさっそく以下に具体例をみていこう。これまでの主要な取り組みから5つを取り上げ、それらの成り立ちや経緯、考え方や手法について、紙幅をとりながら少し丁寧にみていきたい。

2 再野生化の実践地

◆2-1 イエローストーン国立公園(アメリカ)1872年に設立された世界最初の国立公園でもあるイエローストーンでは、オオカミの再導入が行われた。イエローストーンは、肉食動物の再導入が生態系をトップダウン式に調整した、現時点で最良の成功例とみなされている。

アメリカの自然保護区では1970~80年代にかけて、個々の種の保存からより広い生態系の管理へと保全の論点が拡大した。しかし、その頃のイエローストーンにはすでにオオカミが欠けていた。北米では1900年代半ばまでにオオカミが一掃されていたからだ。「生態系の管理」という点からイエローストーンを見渡すと、オオカミの不在が招いている弊害は明らかだった。大型捕食動物がいないために中間捕食者であるコヨーテが君臨して小型動物が集中的に食べられ、一方で大型草食動物であるシカ科のエルクが増えて植生に多大な影響を与えていた。

そんな時に絶滅危惧種保護法が制定され(1973)、イエローストーン国立公園が位置するロッキー山脈の北部はハイイロオオカミの個体数回復を目指す地域に指定される。これを契機に、しかしそこからは20年にわたる科学的・生態学的影響調査と多くの法的論争を経て、1995年に最初のオオカミ66頭が公園内に放たれた(なお、オオカミの導入に猛反対を続けてきた牧場主たちと折り合いをつけるため、再導入されたオオカミは70年前に生息していたものとは別の亜種が選択されている)。

2005年にオオカミたちは300頭を超え、エルクの個体数は順調に減少した。また、エルクがオオカミの襲撃から逃れやすい開けた景観のエリアで生活するようになったため、かつてエルクに食べられていた林の中の木々、特に水辺の柳が成長できるようになったことが水生生態系の回復にとって重要だった。柳の復活はビーバーの復活にもつながる。ビーバーは土地へ大幅に手を加えてかたちをつくり変え、生物多様性を高める動物なので、その役割は大きい(ベン・ゴールドファーブ『ビーバー──世界を救う可愛すぎる生物』[木高恵子訳、草思社、2022])。コヨーテはオオカミに追い払われてアカギツネの個体数が回復し、オオカミが食べ残したエルクの死骸は、クーガー、クズリ、グリズリー、ワタリガラスなどのスカベンジャー(屍肉を食べる動物たち)を養った。

そしてイエローストーン国立公園は、1997年から「Y2Y」(Yellowstone to Yukon Conservation Initiative)と呼ばれる、より野心的な生態学的回廊を構成する。長さは3,200km、幅は500~800kmもある巨大な回廊だ。

◆2-2 オーストファールテルスプラッセン(オランダ)

アムステルダムから約30kmの地点に位置する再野生化実験区は、フランス・ヴェラを中心とする進歩的な生態学者たちによって構想された。1960年代から70年代に開発途中で放棄されたこの干拓地・オーストファールテルスプラッセン(OVP)は、短期間のうちに葦が生い茂る湿地と柳の低木が生える水辺の陸地に変貌し、アフリカから渡ってきた5万羽のマガンが換羽のために滞在するようになった。マガンが餌を食べる行動は、OVPに開けた水域と湿地帯のモザイク状の構成を保つ。それを観察していたヴェラたちは、草食動物たちの行動が樹木の成長を妨げ、土地を草原に保つことを発見した。 ヨーロッパで伝統的なランドスケープとしてイメージされてきたのは、樹冠が閉じた森である。「生態学の父」の一人であるフレデリック・クレメンツが1936年に提唱してから強固なモデルであり続けている極相(クライマックス)理論、つまり、植生はいずれ暗い高層林に至って平衡状態となり(極相林)、そこからは遷移しないという学説をくつがえす仮説が、ヴェラの放牧森林説だった。ヴェラは、極相理論に欠けている、植物に対する野生の牛や馬のはたらきに注目した。

OVPの詳細については、前号「構築4の庭へ」の記事「人でなしの庭──更新世再野生化の試み」も見てほしいのだが、自然保護の分野からは、OVPでのヴェラのプロジェクトは、野生と家畜、自然と栽培、人道と非人道といった、ヨーロッパで歴史的に形成されてきた二項対立の境界を揺るがし、あいまいにする過激なものだと捉えられた。うちここでは、「人道と非人道」という論点に少し触れておこう。まず、OVPでは地区内で「放牧」されている動物に給餌しない。それらは家畜ではなく野生動物だからだ。気候が厳しい年の冬には大型草食動物が大量に餓死することもある。これを目撃した動物保護団体や市民が、動物福祉の立場などからOVPの方針に抗議してきた。また、大型草食動物の捕食動物が存在しない地区内での「野生」は不自然ではないかという批判もある。ただし、捕食動物が草食動物の個体数を一般に抑制しているかについては研究者間で合意形成がない。たとえ多数の捕食動物が存在しても、大型草食動物の個体数は主に食料不足によってボトムアップ的に起こるというのがヴェラの理論だ。これはタンザニアのセレンゲティなど、囲いのない国立公園での観察からも確認されている(ショーン・B・キャロル『セレンゲティ・ルール ──生命はいかに調整されるか』[高橋洋訳、紀伊國屋書店、2017])。

もうひとつ触れておくべきは、更新世から17世紀までヨーロッパに生息していた野生ウシであるオーロックスの代理種としてOVPに導入された、ヘック牛のことだ。ヘック牛とは、オーロックスの復元を目指したドイツのヘック兄弟によってそれぞれ1930年代に生み出された牛である。ヘック兄弟は更新世の野生馬ターパンの復元とヨーロッパバイソンの再繁殖も試みていた。

ヘック兄弟はなぜオーロックスなど3種の古い動物を復活させようとしていたのか。それは、ナチスがドイツ民族の祖先としてアーリア人を理想化し、かつその時代の自然、つまり動植物を再現しようとするプロジェクトとつながっているからだ。特に兄のルッツ・ヘックはナチス党員で、第三帝国元帥のゲーリングや宣伝大臣のゲッベルスを狩猟に連れていくなど、ナチス幹部とも親しかった。ダイアン・アッカーマン『ユダヤ人を救った動物園──ヤンとアントニーナの物語』([青木玲訳、亜紀書房、2009])は、古代ゲルマン的な自然の再現は、ナチスにとってアルザス奪還(フランスと長年の領有確執があった)に匹敵する重大関心事だったと伝えている。雄々しいオーロックスはナチスのトーテム動物にふさわしかった。ヘック兄弟がオーロックスの復元のために行った選抜育種と戻し交配という手法は、ナチスがドイツ人からユダヤ人を排除し、アーリア人により近いドイツ民族によって第三帝国を構成しようという民族の純潔・浄化の考え方と相通じていた。

OVPに導入されたヘック牛とナチスとの関係は、冬期の動物の餓死と並んで批判の対象となり、ヴェラには多数の脅迫状が届く。動物たちの強制収容所で実験を行う姿の風刺漫画も描かれたという(後掲『英国貴族、領地を野生に戻す』より)。しかし、ヴェラはまったく動じなかった。

そして、更新世ヨーロッパの景観を大型草食動物が形づくっていたとするヴェラの放牧森林説と、イギリス人生態学者のニール・A・ヒルによる非介入型土地管理(イベリア半島でのオオヤマネコの復活などにつながった)は、ヨーロッパにおける再野生化の2つの概念的基礎となり、多くのプロジェクトに反映されていく。そして、再野生化への関心と実践は、2000年頃から現在までの約20年間に急速に高まることとなる。

◆2-3 クネップ・キャッスル・エステート(イングランド)

イギリスにおける再野生化の先駆例である。この地所を夫のチャーリー・バレルと共に運営するイザベラ・トゥリーの著書『英国貴族、領地を野生に戻す──野生動物の復活と自然の大遷移』(三木直子訳、築地書館、2020/原著=2018)からみていこう。

クネップ・キャッスル・エステートは、ロンドン中心部から南に約75km、車で1時間半ほどのところにある。12世紀に最初の城が築かれ、16~18世紀半ばには鉄器製造業者の所有地となり、18世紀後半に準男爵家であるバレル家の土地となった。19世紀初頭には、当時のイングランドを代表する造園家のハンフリー・レプトンと建築家のジョン・ナッシュによって、ピクチャレスクな庭園と城が建設される。今のバレル家の住まいだ。第二次世界大戦中のクネップでは、イギリスの「勝利のために耕そう」というキャンペーンに呼応して広範囲に雑木林が伐採され、地所は全面的に耕作地となった。一家は戦後も農場を続けるが、チャーリー・バレルが1978年に相続した時には既に赤字経営で、酪農場の合併や設備更新、アイスクリームやヨーグルト製造など事業の多角化で改善をはかるものの、世界中の安い穀物との価格競争状態におかれている農業の(バレル家の農地規模ではそれ以上生産性を上げることは難しく、質で評判をとるようになったアイスクリームもハーゲンダッツのイギリス進出で売り場から駆逐された)、さらに補助金に頼り切っているEU農業の展望(農業補助金はEU予算の約6割をも占める)からも農場経営に見切りをつけた夫妻は、まず2001年よりレプトン庭園の復原事業を始める。その一貫として2002年に200頭のダマジカを放したことが再野生化のきっかけになった。邸内にダマジカを放したのは、それがイギリス庭園へ伝統的に景を添えてきた動物だったからだが、シカと四季を過ごした夫妻は中世のクネップにあった鹿狩り庭園を想い、さらにその前にこのあたりにあったローマ時代のビバリア(複数の動物が飼われている広大な囲い)を想った。そして、2000年に英訳出版されたヴェラの著作『放牧の生態学と森の歴史』(Grazing Ecology and Forest History, CABI Publishing, 2000)に出合ったことで、ヒト以前のヨーロッパで景観と生態系をつくり出していた動物たち、という考え方に触れることとなる。

トゥリーによればヴェラの本は、「ヨーロッパ中、とりわけイギリスの生態学者や環境学者を大いに混乱させた」。だが同時に読者の熱狂も呼び込む。クネップの管理に協力していたイギリスの樹木研究の大御所、テッド・グリーンの賛同もあり、二人は「世界で最も非凡かつ物議を醸す自然保護区」OVPを、ヴェラ本人の案内によって視察する。その驚きを、やや長めにトゥリーの記述から引用しておこう。

「私たちの目の前に広がるその光景は、ほとんど理解の域を超えていた──ケニアのマサイマラ国立保護区並みに短く刈られた平らな草原で、動物たちが群れをなして草を食んでいる。ずんぐりして原始的な様相のコニック種のポニーは、シマウマくらいの背丈で脚と顔は黒く、体はねずみ色で、足元には子ウマがいる。体毛の黒いオーロックスの雄は曲がって先の尖った角がある。アカシカの大群。双眼鏡越しには、小高く盛られた小山の上に、ふわふわしたアカギツネの子どもたちが興奮してじゃれ合っているのが見える──ジャッカル並みに厚かましい親ギツネが、ねぐらにガンを咥えて戻ってきたのだ。水辺に近づくと、ハイイロガンとそのヒナたちが、ヌーの川渡りみたいに岸辺を駆け下りた。ヨーロッパ北西部にいるハイイロガンの半数近い三万羽が、毎年ここで換羽するのである。チャーリーも私も、これほど多数の生物が一緒にいるところを、ボツワナのオカバンゴ・デルタ以外では見たことがなかった。生命に満ち溢れたこの土地が、ほんの数十年前まではすべて海の下にあったというのは想像しがたい」。(『英国貴族、領地を野生に戻す』p.74)

クネップには2003年にオーロックスの代理種としてオールド・イングリッシュ・ロングホーン20頭が放たれ、同年にはターパンの代理種としてイギリスの野生馬エクスムーア・ポニー6頭が、2004年にはロングホーン23頭と、イノシシのように土を掘り返すタムワース・ピッグが放された。 クネップの野生動物は2009年頃までに驚異的に増加する。例えばイギリスに生息する17種のコウモリのうち13種が棲み、稀少な大型チョウであるイリスコムラサキのイギリス最大の繁殖地となり、保護が重要視されている60種の無脊椎動物も確認された。アフリカから来る渡りチョウのヒメアカタテハ数万匹が飛来し、絶滅危惧種であるナイチンゲールのイギリスで最も重要な生息地となった。2013年に確認された400種を超える生物の中には、国際自然保護連合のレッドリストに掲載されている鳥13種、アンバーリストの19種も含まれた。

夫妻は邸内を越えて、イギリスの水域の再野生化にも乗り出す。チャーリー・バレルが会長となって設立された「イングランド・ビーバー諮問委員会」では、イギリスではすでに絶滅していたビーバーを2015年にデヴォン州のオッター川へ放した。同じ年にバレルは「リワイルディング・ブリテン」の代表にも就任する。

ただ再野生化は、イギリスで必ずしも合意された言葉ではない。政治的・外交的理由や、地元の感情や反対を考慮して、「再野生化」以外の用語を使って活動が表現されることもある。ブロートンの「サンクチュアリ自然再生プログラム」、カンブリア期原生林の復活を目指すウェールズの「自然再生プロジェクト」などである。クネップでも、このプロジェクトを「再野生化」と呼ぶかどうかは科学者たちと議論のうえ、結果的に採用している。

クネップの変化に対して近隣の住民や地主から寄せられた当初の反応は、次のようなものだった。草や樹が伸び放題の姿は誇りある農家への侮辱、土地の背徳的な無駄遣いで、イギリス人らしさそのものに対する攻撃である──。それらの反応は、「生き残るためには土地を隅から隅まで耕さなければならない、という第二次世界大戦以降私たちの頭にすり込まれたイメージ」によるのだとトゥリーは記す。

◆2-4 リワイルディング・ヨーロッパ(ヨーロッパ大陸)

ヨーロッパ大陸では、耕作放棄される農地が年々大量に生じている。小規模農家や羊飼いが、毎年100万ヘクタール近くの土地を放棄している。

アルプス、ピレネー地方、ポルトガル、スペイン中央部、サルディーニャ島、旧東ドイツ、バルト海沿岸諸国、カルパティア山脈、ギリシャ北部、ポーランド、スウェーデン北部、フィンランド北部、そしてバルカン半島などでは、すでに放棄された農地が広大に存在する。農業の国際競争、生産性の高い農地に農業が集約される傾向、そして若い世代の都市移住が加速し続けているためだ。前例のない規模で起こっている農地からの人間の撤退は、特に大型捕食動物が自然保護区以外で増加するという影響を及ぼしている。2013年の調査では、イギリスを除くヨーロッパ全体の1/3の地域で、ヒグマ、オオカミ、クズリ、ヨーロッパオオヤマネコが目撃され、特にクマについてはアメリカ全体にいるグリズリーがわずか1,800頭であるのに対して、1万7,000頭のヒグマが確認された。オオカミはアメリカの倍の1万2,000頭が、オオヤマネコは9,000頭が生息している。

このような状況もあって、2009年5月にプラハで開催された第1回ヨーロッパ自然保護会議では、再野生化が新たな自然保護の考え方として披露された。実行可能性が高い地域としてヨーロッパ中から30カ所近くの推薦が行われ、5つの重点地域が選定される。西イベリア(ポルトガルとスペイン)、ヴェレビト山脈(クロアチア)、東カルパチア(スロバキアとポーランド)、南カルパチア(ルーマニア)、ドナウデルタ(ルーマニア)である。これによって、ヨーロッパの再野生化地域は、低地の河川デルタから高山まで、デヘサからツンドラまで、ブナの原生林からタイガまでのランドスケープを横断することになった。リワイルディング・ヨーロッパは、どこで何を保護するかよりも、広大な農業放棄地をどのように管理し、そこで生態学的な潜在能力を最適化するかを重視する。

回復が目指されているのは、イベリアオオヤマネコ、ユーラシアオオヤマネコ、ハイイロオオカミ、ヨーロッパジャッカル、ヒグマなどの捕食動物、シャモア、イベリアアイベックス、ヨーロッパバイソン、アカシカなどの大型草食動物、グリフォンハゲワシ、キヌバゲワシ、エジプトハゲワシ、モモイロペリカンなどの鳥類やツノクサリヘビなどヨーロッパの現存種である。そこに、絶滅した野生馬ターパンの代理種として数種類の原種馬(プルゼワルスキー馬/モウコノウマ)と、絶滅した野生牛オーロックスの代理種となる特別なウシが導入される。リワイルディングヨーロッパは、オーロックスの特徴を再現する“タウロスプログラム”に関わっている。

リワイルディング・ヨーロッパでは、協力する各国の中央・地方政府に対して、「10年で達成すべき10の目標」を掲げた。近々少なくとも100万ヘクタールの土地を再野生化すること、これを通じて地域住民やコミュニティの経済的見通しが改善されること、また「野生への誇り」がヨーロッパで広く共有されること、などである。

リワイルディング・ヨーロッパは、戦略立案とサポートを行う中央チームを核に、大学などの研究機関・専門家、金融パートナー・各種基金と連携して、再野生化地域の地方行政府や自然保護地区の管理者、土地所有者などと現地チームを組織する。その中では、再野生化の支援を試みる企業に融資と動物の提供を行う「ヨーロッパ野生動物銀行」というユニークな仕組みも2013年につくられた★2。

◆2-5 更新世パーク(ロシア)

5番目はロシアの事例である。ジェプソンとブライスの『リワイルディング──生態系回復のための根本的な新しい科学』(MIT Press, 2020)では、イエローストーン国立公園やOVPと並ぶ4つの代表的プロジェクト=“BIG4”として紹介されている(もうひとつはセーシェル共和国からゾウガメを導入したモーリシャス)。再野生化には幅広い立場と活動があること、そしてそもそも再野生化とは、早期から幅をもつことがわかる実践地だ。

2005年、科学雑誌『サイエンス』の125周年記念企画誌面に、「更新世パーク──マンモスの生態系の復活」というエッセイが掲載された★3。寄稿者のセルゲイ・ジモフは、更新世から完新世移行期にあたる約1万年前までは北極圏の大部分が草原に覆われており、その景観は巨大草食動物たちがつくり出して維持していたと指摘した。その主要な役者であったマンモスを絶滅させたのはヒトであり(「オーバーキル仮説」と呼ばれる)、マンモスたち巨大草食動物がつくり出していた生態系の消失がツンドラの生態系を変化させ、食べられずに蓄積された草原が毎年土中に取り込まれて大量の炭素やメタンガスを含む永久凍土が発達したとする。

温暖化効果ガスを埋蔵している永久凍土の融解を食い止めるため、今は大型草食動物による地面の踏みつけを復活させるべきだというのがジモフの主張である。更新世パークでこれまでに行われた観測の結果によると、そこで餌をはむ動物たちによって踏まれた範囲では、土中温度の上昇率が低い。

更新世再野生化の議論を惹起したもうひとりの中心人物に、コーネル大学のジョシュ・ドンランがいる。ドンランは2005年の『ネイチャー』誌に「北米の再野生化」★4を、翌2006年には『アメリカン・ナチュラリスト』に多数の有力科学者と連名で「更新世再野生化──21世紀の自然保護における楽観的アジェンダ」★5という論文を発表した。現生人類がアフリカから拡散したのち、食物網における強力な相互作用者としての大型脊椎動物はほとんどの生態系から失われたので、現存する同種や近縁種を用いて、大型脊椎動物が果たしていた生態的機能の回復をはかることを提唱したのである。具体的には、ゾウ、ライオン、チーターを北米の自然保護区に再導入することを呼びかけた。

ジェプソンらは『リワイルディング』で、ジモフとドンランの論考は「パンクロックが自然保護科学に殴りこみをかけたようなもの」で、そこで紹介されたアジェンダは大胆で活気に満ち、斬新かつ物議をかもすものだったと述べている。2人の主張はパンドラの箱を開け、「フランケンシュタイン生態系」を提案するものだと自然保護団体の一部からは強い批判を受けた。しかし、ここで提起された議論は、再野生化の特に機能主義的な側面に刺激を与え、再野生化の科学的実践にひとつの基礎を形づくる。「更新世再野生化」というフレーズはその後、エマ・マリスによってOVPにも適用されている(なおOVPは更新世の動物それ自体の復元ではなく、代理草食動物による更新世景観の復元実験である)。

ジモフによる再野生化の実践地は、ロシアの北東部に位置するサハ共和国(首都ヤクーツク)のチェルスキーにある。冷戦時代には軍事施設と鉱山の街だったが、ソ連解体後には住民の多くがここを引き払った。日本の約8倍の面積があるサハ共和国の土壌は全て永久凍土で、有機物と氷を多く含むイェドマと呼ばれる凍土が広く分布し、その深さは約30メートルにもなる。永久凍土の融解を観察してきたジモフはその加速を実感してここに研究所を設立し、更新世にこの地では大型草食動物たちの活動によって草原が維持されていたこと、バイソンなどの大型草食動物は以前考えられていたよりも最近まで生存していた証拠などを示した。そして、再野生化の必要性を温暖化効果ガスの排出抑制と関連づけて主張し、この地に活動していた最大の大型草食動物としてのケナガマンモス(マンモスに似た形質をもつアジアゾウを経る)の復活と導入という提案に踏み出した。マンモスの再導入とは荒唐無稽な話のようだが、この考えは「脱絶滅」(ディ・エクスティンクション)プロジェクトとも手を携える。これは絶滅種の再生を目指すもので、代表的な活動体であるライアン・フェランとステュアート・ブランド夫妻の非営利団体リバイブ&リストアでは、2012年からその土台づくりを行ってきた。ステュアート・ブランドは言うまでもなく『ホール・アース・カタログ』(1968〜72)の創刊者であり、またその妻フェランについてはバイオテクノロジー分野の起業家である。2人は技術革新への賛否の判断材料を一般に開く「予備的警戒」という方法をとりながら、マッドサイエンスのような研究が点在するだけだった分野を新たな科学領域にしようとしている(ブリット・レイ『絶滅動物はよみがえらせるべきか?──絶滅種復活の科学、倫理、リスク』[高取芳彦訳、双葉社、2020])。脱絶滅の真価は、絶滅によって失われた多種間の生態学的相互作用の復活にあることを強調するのは、古生物DNA解析を牽引する若手研究者のベス・シャピロだ(ベス・シャピロ『マンモスのつくりかた──絶滅生物がクローンでよみがえる』[宇丹貴代実訳、筑摩書房、2016])。

2018年には、北極生態学の第一人者マーク・マシアス=ファウリアが率いるオックスフォード大学のチームが、更新世パークと共同で北極の再野生化案を発表した。ここにおける再野生化とは、草本類が優勢する生態系の形成と維持、大型草食動物による雪の踏み固めを通じた土壌凍結の深化、土壌の栄養循環と生産性の向上による炭素貯蔵量の増加などである。

パークの代表は2014年に息子のニキータが引き継ぎ、彼自らが運転する大型トラックで、吹雪や道の溶解・凍結など数々の現実的困難を繰り返しながら、ヤクート馬、トナカイ、ヨーロッパバイソン、アメリカバイソン、ヤク、ヘラジカなどの大型草食動物を各地から更新世パークへ運び込んできた。

3 再野生化の手法と立場

ここまでみてきた各実践地の成立背景と、その思想・手法的特徴、影響を改めて仮にまとめてみよう。◆イエローストーン国立公園……科学的自然管理のための官僚組織が、大型草食動物が増えすぎた生態系のバランス回復という目的において大型肉食動物を活用した。その結果は、再野生化における捕食動物の重要性と有効性、「3つのC」理論を強化した。

◆オーストファールテルスプラッセン(OVP)……放棄された埋め立て地で鳥類を中心に自然とおこった生態系の活発化に注目し、その作用を持続する目的と、ヨーロッパの原始景観に関する既存学説(極相林説)への対抗的仮説(大型草食動物がサバンナのような景観を維持していたとする放牧森林説)の実証のため、更新世に活動していた大型草食動物の代理種を導入し、その後の推移を観察した。以降、更新世代理種としての大型草食動物の導入が、ヨーロッパにおける再野生化の基礎的方法として広がった。

◆クネップ・キャッスル・エステート……現代農業から疎外された土地でファミリーの営みを続けるために、まず近代初期からそれ以前の邸内の復原事業に着手した。その過程で再野生化に出合った土地所有者は、生態系活性化のために大型草食動物を導入するOVPの手法を受容しつつ、イングランドかつ私有地という条件に即して科学者や地域住民と議論し、導入種の選択などを調整的に展開、結果として生物多様性の向上に目覚ましい成果を上げた。イギリスを牽引する実践地となり、再野生化の活動と啓蒙を国レベルに拡大した。

◆リワイルディング・ヨーロッパ……大型草食動物を導入するOVPの手法を基礎とし、各地に点在する再野生化対象地域を持続的なものとするマネジメントを目的に設立された。再野生化を推進・維持する組織づくりと運営の安定化、学術、資金、動物供給の面で実践地の支援体制を構築した。

◆更新世パーク……気候温暖化による影響が目に見えて顕著な永久凍土地帯で活動し、再野生化の必要性を地球温暖化の抑制と結びつけて提起した。ヒトが多種の大型草食動物を絶滅させたというオーバーキル仮説のもと、ツンドラ地帯の更新世の動植物相を復元すべく各種大型草食動物を導入し、その延長線上で最先端のゲノム工学と連携、最大の大型草食動物としてのケナガマンモスの復元もしくはマンモスの代理種としてのアジアゾウの導入を掲げる。絶滅動物の復活構想は、脱絶滅(ディ・エクステンション)という考え方に接合する。

これら再野生化の主な取り組みには、次のような立場やアプローチの幅があるだろう。

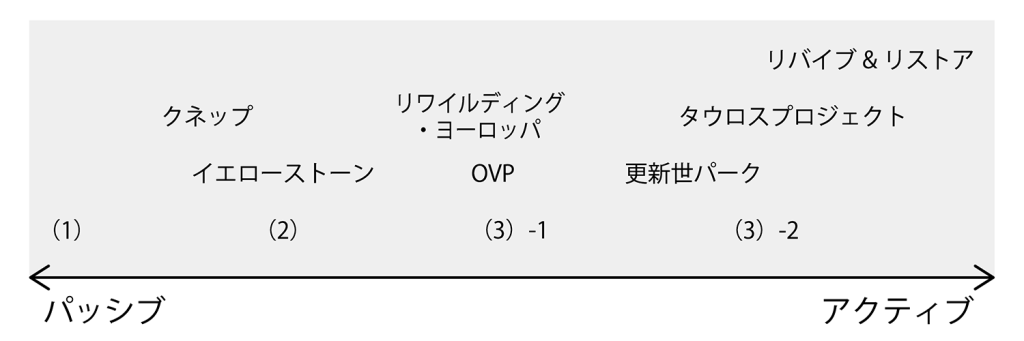

図1──再野生化の各種アプローチ

パッシブの極からアクティブの極に向かって整理してみたい。

(1)土地に対する人の関与をできるだけ減らし、そこを動植物の自らの遷移に明け渡す

(2)(1)の遷移においてより生物多様性を高めるため、大型肉食動物、大型草食動物、ビーバーを導入する

(3)-1 (2)で導入する大型草食動物を、ヒトが土地をつくり替える以前に土地をつくっていた動物の代理種にする(そのことで野生の純度を高める)

(3)-2 (2)で導入する大型草食動物を、ヒトが土地をつくり替える以前に土地をつくっていた動物を復元して用いようとする(そのことでヒト以外・ヒト以前の野生の純度を高める)

これらはいずれも、地域や地球の環境をより良くしたい、そしてそれを人間と動植物との関係の再構築を通じて行いたい、という点で共通している。それゆえに、いずれもが再野生化=リワイルディングプロジェクトである。

そのうえで再野生化は、土地から人間が撤退することでそこを単に野放図にするというのではなく(ゆえに図1の(1)は、野心的な再野生化プロジェクトでは想定しにくい)、これまでとは異なるやり方の受動的ないし能動的な「自然管理」が、人の思想と意志に基づいて行われることが特徴だろう。その意味で、「本特集の見立て:HBHとヒューマンエコロジー」で紹介しているエコ─ソシオ─テクノの3軸分類を援用すると、人間が自然に同化して解消されるともいえるエコセントリズムは再野生化の外部にあり、人間の責任と能力を信じてボトムアップ的連帯の可能性に賭けるソシオセントリズムから、テクノロジーによって解決を目指すテクノセントリズムまでの立場のグラデーションが、図1に示した再野生化のパッシブ─アクティブ軸に併置されるのかもしれない。

そのうえで、再野生化実践地からは究極的には人間が「消える」はずなのではないか。人間は再野生化地区の外部でそこを遠巻きにモニタリングする存在となり、再野生化の渦の中には(そこが「野生」であるゆえに)入り込めない・合一化できない。しかし再野生化は、人間が暮らす地球の環境の改善を、多種の動植物の繁栄と共に行おうとする。再野生化は、人と動植物の関係においてそういう二重性をもつ。

再野生化は、近距離では多種の動植物の繁栄と隔たりながら、大きな空間と時間軸においては地球上を動植物と共同で再構築していこうという運動になるのだろうか?

再野生化の実践者は、すでに、個人、小規模な土地所有者、非政府組織、地方政府組織、国家政府、国際自然保護連合などの国際的な非政府組織まで多岐にわたっている。「自然の管理は自然に任せる、というのがヨーロッパ流の物の考え方の一部に」なるところまですでに来ているという(『英国貴族、領地を野生に戻す』p.185)。この記事で紹介したほかにも、オーストラリア、ブラジル、アフリカなどで実践が広がっている(ポータルサイトとして、リワイルディング・ザ・グローバルアライアンス、チーム・リ:ワイルドを紹介しておく)。

そして今や国連も、再野生化に言及し始めた。2021年6月に発表された「国連 生態系の回復に関する10年 2021-2030(United Nations Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030)」のなかで、10億ヘクタール以上(中国より大きな面積)の生態系の回復のために使用すべきいくつかの回復手法のひとつとして再野生化を挙げている。2021年3月20日に初めて開催された「世界再野生化の日(World Rewilding Day)」のステートメントでは、再野生化は絶滅と気候危機に対して自然の力を基盤に解決を推進するとうたわれた(世界再野生化の日は、これから毎年春分に開かれる)。

ここから若干の考察に入りたい。再野生化は、なぜ米欧発なのだろうか。それは、人間─野生、人間─自然という二項においてその思考と活動を発達させてきたキリスト教文化圏と切り離せない関係があるだろう。

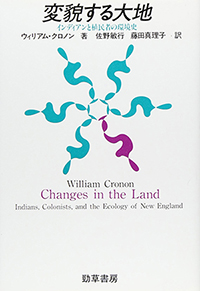

アメリカにおいて手つかずの自然(ウィルダネス)とは基本的に、コロンブス以前の動植物相を指してきた。しかしその動植物相も先住民がつくり替えたものであって(ウィリアム・クロノン『変貌する大地──インディアンと植民者の環境史』[佐野敏行+藤田真理子訳、勁草書房、1995])、けっして手つかずの自然ではない。逆に、ヨーロッパ人入植以前の自然をウィルダネスと見なすならば、そこで活動してきた先住民は未開の側、人間外の世界に送り込まれる。そしてそれこそが、ヨーロッパ人が先住民の命と土地を非対称に奪ってきたその理屈でもある。

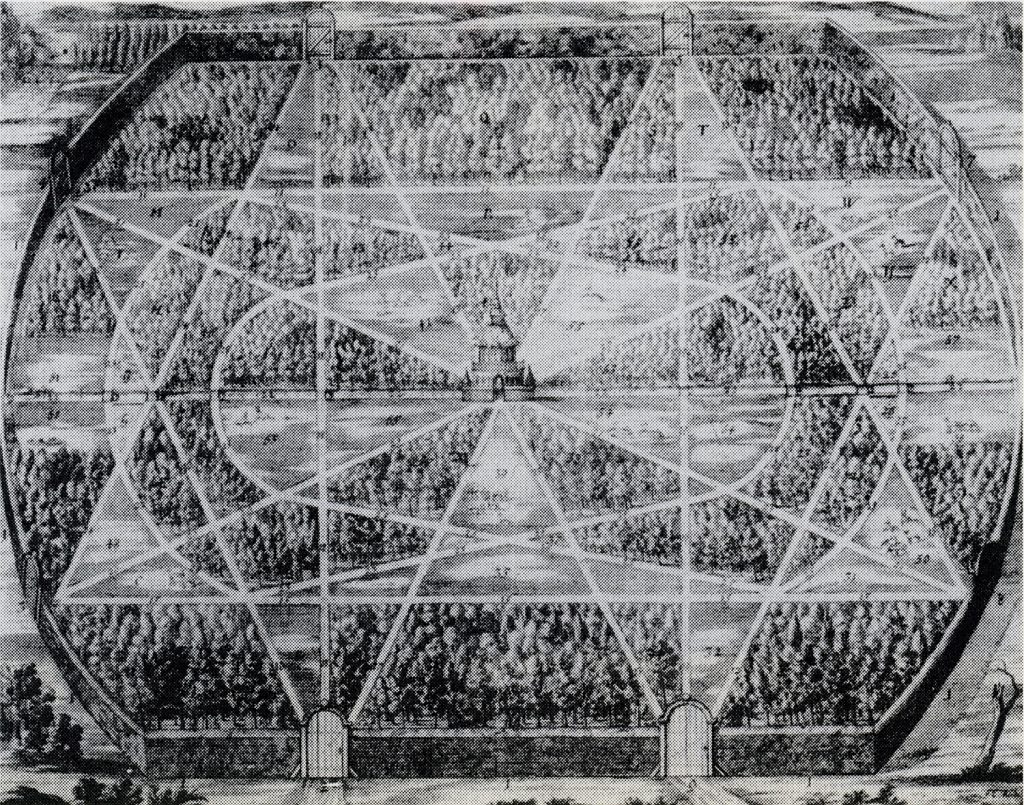

ヨーロッパでは、人間と野生の間に動物の管理された生息地が設定されてきたという歴史も念頭におくべきだろう。クネップの前史にもあったように、それは、古代ローマのビバリアから中世の狩猟庭園(図2)、近代初期には動物園へとつながっていく(溝井裕一『動物園の文化史──ひとと動物の5000年』、勉誠出版、2014年)。

ヨーロッパ最大の「原始の森」ポーランドとベラルーシの国境地帯に広がる9万千ヘクタールのビャウォヴィエジャはナチス理想のゲルマン的自然とみなされ、その狩猟場としても使われた。そこに放されるべき動物が、バイソンやオーロックス代理種としてのヘック牛だった。

図2──E.ヴェーデル画(1699)猟園 溝井裕一『動物園の文化史』より

そして再野生化には、再野生化から疎外される側、という問題もある。農業に負けた地域が再野生化適地となって生物多様性を獲得する一方で、安価な食料生産に勝った地域では大規模集約農業を続けていく。つまりそこの生物多様性は取り戻されない。再野生化の広がりは、資本主義経済をベースにした地球の使い分けをより明確にするのか? そして地球規模の「サーキュラー・エコノミー(循環型経済)」を生み出そうとするのだろうか?

まずは米欧から近年急速な広がりをみせる再野生化の動きについて知り、ディスカッションを始める時ではないだろうか。

以下には再野生化について知るための、現時点での基本参考文献を挙げる。

4 再野生化ブックガイド

Dave Foreman, Rewilding North America: A Vision for Conservation in the 21st Century (Island Press, 2004).

影響力のある自然保護活動リーダーのひとりである著者が、人類が引き起こしている種の大量絶滅を7つのカテゴリーから説明、そのうえでばらばらに存在するのではなくネットワーク型の保護区の確立が必要であることを具体的な設計手法と共に訴えた。再野生化に関するまとまった本として初期のもの。

Richard Manning, Rewilding the West: Restoration in a Prairie Landscape (University of California Press, 2009).

先住民時代から現代に至るまでのアメリカ草原地帯のランドスケープの意味について、自然保護運動、ニューディール政策、進歩主義、私有財産概念などの観点からひもとく。

Caroline Fraser, Rewilding the World: Dispatches from the Conservation Revolution (Metropolitan Books, 2009).

野生動物の生息地回復、生態系コリドーの復活、人間と捕食動物との関係の再考など、この時点で「再野生化」について比較的包括的な紹介を、実践地をめぐる紀行仕立てで行った一冊。

エマ・マリス『「自然」という幻想──多自然ガーデニングによる新しい自然保護』(岸由二+小宮繁訳、草思社、2018)

Emma Marris, Rambunctious Garden: Saving Nature in a Post-wild World (Bloomsbury, 2011).

「手つかずの自然」を保護すべきだというこれまでの自然保護方針に疑問を唱え、その自然観は比較的近過去の視点から規定されていること、気候変動が迫る(人新世の)今こそ野生と人間のハイブリッドである「手に追えない庭」をつくるべきだと主張。イエローストーン、ビャウォヴィエジャ、OVPなどを訪問して各地で関係者に取材しながら、温暖化による生物の移動を人間が手伝うこと、外来種を受け入れることなどをうたう。同時に、生態系を目的に合わせて設計すること、というデザイナー生態系の提案も含まれる点などにはマリスのエコモダニスト的立場もうかがえる。

なお稀少植物を生き延びさせるための人為的移動、非原生地への個人的植え付けについては、2004年にバーロウとマーティンが『ワイルド・アース』誌で提唱し実践された、ゲリラ園芸・ゲリラ再野生化というジャンルがある。

Henrique M. Pereiraa and Laetitia M. Navarro (ed.), Rewilding European Landscapes (Springer, 2015).

再野生化とは生態系を回復させることであると定義、その現場は耕作放棄地にあるとし、そのプロセスの受動的管理について多角的に論じる。今後の再野生化研究の基礎および実務に供されることを狙った基本書。

Ben A. Minteer and Stephen J. Pyne (ed.), After Preservation: Saving American Nature in the Age of Humans (The University of Chicago Press, 2015).

ジョン・ミューアからデビッド・ブラウワーまで、あるいはイエローストーン国立公園の創設から絶滅危惧種保護法まで、アメリカにおける環境保護はつねにその中核に自然保護主義という理想を据えてきた。保護のために「自然」を取り囲み、手つかずのそれを守り続けるという精神は何世代にもわたって受け継がれてきた。しかし、加速する気候変動、都市化の拡大、農工業の荒廃や山火事の急増など、人為的要因によって引き起こされた環境現象は、囲われた自然との間に大きなギャップを生じさせている。「人新世」と呼ばれるこの時代に、自然保護主義はどのような役割を果たすのか? 「ポスト環境保護主義」の観点から、科学、歴史学、哲学、環境学、アクティビスト、政策立案者、土地管理者が論じる。

Ann Love and Jane Drake, Rewilding: Giving Nature a Second Chance (Annick Press, 2017).

9歳から12歳の子どもを対象に、再野生化の事例を紹介する絵本。都市での再野生化にも触れられている。

イザベラ・トゥリー『英国貴族、領地を野生に戻す──野生動物の復活と自然の大遷移』(三木直子訳、築地書館、2019)

Isabella Tree, Wilding, (Picador, 2018).

本記事中で引用・紹介。農地を再野生化するプロセスが作家でもある当事者の筆を通して精緻かつ叙情豊かに描かれ、読ませる。フランス・ヴェラやテッド・グリーンらキーマンとなる科学者も著者の友人たちのひとりとして登場し、再野生化の科学的実践が身近に感じられる。本書は全英ベストセラーとなり、アメリカでもスミソニアン誌やフォーブス誌のサイエンス・環境部門本で2018年のベスト10に選ばれた。

Nathalie Pettorelli et al., Rewilding (Cambridge University Press, 2019).

再野生化に関する包括的な専門書。生態学の現状と、再野生化プロジェクトが掲げる目的の一致と不一致、再野生化における人間の役割、再野生化の利点と危険性、経済的・社会政治的側面などについても議論されている。生態学者、保全生物学者、土地管理者、政策立案者、NGO、政府関係者などを読者に想定。大学院教材としても推薦されている。

Paul Jepson and Cain Blythe, Rewilding: The Radical New Science of Ecological Recovery (Icon Books, 2020)

特定の種を博物館的な空間としての自然保護区で保存するのではなく、動物が植生景観をダイナミックに変化させ、土地の生態系を再生させるという観点から再野生化を定義、これを21世紀の自然保護における根本的変化の兆しとする。これらの「自然による自己決定」地区は人間には必ずしも予測できない展開をするが、それは将来の気候変動や種の移動に耐えうる強靱で豊かな生態系の構築につながると提起。

これまでの再野生化プロジェクトや概念を整理した再野生化に関する初の一般向け科学概説書。イラスト版(画像)も刊行(The MIT Press, 2022)。

Catherine Barr, Fourteen Wolves: A Rewilding Story (Bloomsbury Children's Books, 2021).

「1930年代、イエローストーン国立公園からオオカミが姿を消すと、生態系は崩壊し始めた。エルクの大群は平原に群がり、クマは飢え、ウサギの家族は減り、鳥は新たな住みかを求めて飛び去った。植物は消え、木は枯れ、川は蛇行した。しかし1995年にオオカミが再び戻ってくると、すべてがよい方向に変わり始めた──」。イエローストーン国立公園へのオオカミの再導入について子どもに伝える絵本。

注

★1──「映画『あたらしい野生の地』マルク・フェルケルク監督インタビュー リワイルディング(再野生化)の必要」聞き手・構成=管啓次郎(『すばる』2016年12月号、集英社)

★2──この項は主にPaul Jepson and Cain Blythe, Rewilding: The Radical New Science of Ecological Recovery, The Illustrated Edition (The MIT Press, 2022)を参考にした。

★3──Sergey Zimov, “Pleistocene Park: Return of the mammoth's ecosystem”, science, 5723 (2005): 796-798.

★4──C. Josh Donlan, “Re-wilding North America”, Nature, 7053 (2005): 913-914.

★5──C. Josh Donlan et al., “Pleistocene Rewilding: An optimistic agenda for twenty-first century”, The American Naturalist. 168(5) (2006): 660-681.

松田法子(建築史・都市史・領域史)

まつだ・のりこ

1978年生まれ。建築史、都市史、領域史。京都府立大学生命環境学部環境デザイン学科准教授。著書=『絵はがきの別府』(左右社、2012)、共編著=『危機と都市──Along the Water: Urban natural crises between Italy and Japan』(左右社、2017)など。共著=『変容する都市のゆくえ──複眼の都市論』(文遊社、2020)、『フリースラント──オランダ低地地方の建築・都市・領域』(中央公論美術出版、2020)など。

- 本特集の見立て:生環境構築史とヒューマンエコロジー

-

Perspective of the Special Issue: Habitat Building History and Human Ecologies

/本集立意:生环境构筑史与人类生态学

青井哲人/Akihito Aoi - エコロジーのはじまりと広がり

-

Origin and Extent of Ecology

/生态学的起始与发展

藤井一至/Kazumichi Fujii - ブックガイド1:「エコモダニズム」と生環境構築史

-

Review on Ecomodernism and Habitat Building History

/述要1:“生态现代主义”与生环境构筑史

日埜直彦/Naohiko Hino - ブックガイド2:再野生化(リワイルディング)について

-

Review on Ecosystem Re-wilding

/述要2:关于再野生化

松田法子/Noriko Matsuda - ブックガイド3:エコロジー思想の中の「無」

-

Review on “Emptiness” in Ecological Thought and Practice

/述要3:生态学思想中的“无”

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - ブックガイド4:エコロジー思想におけるオルタナティブを求める動き

-

Review on Quest for Alternatives in Ecological Thought

/述要4:生态学思想所追求的可选择性

藤井一至/Kazumichi Fujii - インタビュー:生物学者からみたエコロジー

-

Interview with Masaki Hoso: Ecology from the Biologist Viewpoint

/采访:生物学家细将贵眼中的生态学

細将貴+藤井一至+日埜直彦/Masaki Hoso+Kazumichi Fujii+Naohiko Hino - インタビュー:精神とエコロジーをつなぐ

-

Interview with Takeshi Matsushima: Connecting Mind and Ecology

/采访:精神和生态学间的联系

松嶋健+藤原辰史+日埜直彦+藤井一至+松田法子/Takeshi Matsushima+Tatsushi Fujihara+Naohiko Hino+Kazumichi Fujii+Noriko Matsuda

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜)