第5号

特集:

エコロジー諸思想のはじまりといま───生環境構築史から捉え直す Development of Ecological Thought: Reconstructing from the Viewpoint of Habitat Building History 生态学诸思想的发展:以生态学的视角重构

エコロジーのはじまりと広がり

藤井一至【HBH同人】

Origin and Extent of EcologyKazumichi Fujii【HBH edotor】

生态学的起始与发展

Ecology is defined as economy of nature by Ernst Haeckel (1866) and develops as one branch of biology that deals with interactions between organisms and non-organisms in the environment. On the other hand, another “ecology” known as human ecology has been proposed by Ellen Richards (1882). This was followed by “Silent spring” by Rachel Carson and ecology or the term “Eco” is widely used to express the meaning of harmonization with nature in Japan. Ecological studies have existed before ecology was defined by Haeckel. Charles Darwin discovered soil formation by earthworms admixing minerals and organic matters, while Justus Freiherr von Liebig developed the theory of plant mineral nutrition. Both is foundation of ecology. Darwin’s theory of evolution assumed “natural selection” for driver of evolution, which was replaced by “survival of the fittest” to support social Darwinism. Liebig’s theory of plant mineral nutrition and the law of minimum supported the importance of nutrient return to soil and the concept of social economy or circular economy. This also enabled increases in fertilizer use and food production. The corruption of nutrient recycle between farm soil and city caused by Capitalism was criticized by Karl Marx, leading to the development of Communism. Note that assessment of short-term compatibility between ecology and economy tends to neglect the long-term or slow soil change (mineral weathering, organic matter loss, salinization etc.) and biological interactions that are difficult to predict and quantify. This increases the risks of soil degradation and the extinction of endangered species. To improve this, some ecologists try to explain ecology to those who are to benefit (society), using the terms such as biodiversity, ecosystem services, and recently, SDGs. In addition to such communication, we need to re-recognize that increasingly “gigantic” ecology has two aspects related to their origins; Ecology is academic discipline that deals with multiple ecological processes and their interactions that are difficult to quantify or optimize. At the same time, ecology tends to gather huge expectations from society in terms of sustainable human activity or habitat building.

[2022.11.4 UPDATE]

1 エコロジーの語源と語義

辞書★1によれば、生態学とは以下の4つの意味で使われる。

1. 生物の生活や生物・非生物同士の関係を扱う生物学の一分野

2. 生物の生活や生物・非生物同士の関係

3. 自然との調和(=Human ecology)

4.環境(たとえば、Ecology of language)

エコロジー(Oecologie)とは、生物学者エルンスト・ヘッケル(Ernst Haeckel)が1866年、彼の著書(『一般形態学』Generelle Morphologie der Organismen)で生態学(1の意味)を指す意味で使ったのが最初とされている★2。エコロジーという言葉の語源をたどれば、oikos(家、家計)とlogos(論理、学問)の組み合わせからなる。エコロジーは「自然の経済学」を意味し、経済あるいは経済学を意味するエコノミー(oikos[家、家計]とnomos[規範、規則]の組み合わせ)から派生した造語である[3]。

日本語の「生態学」という言葉は、ドイツに留学した三好学(植物学者)によってBiologie(自然誌)の訳語として紹介された。エコロジーの誕生から約30年後の明治8年(1895年)のことだ。

生態学は植物生態学と動物生態学として発展したが、動植物を包括して生物相(Biome)、さらにそこに無生物(無機物質、土、岩石)を含む有機体(たとえば、食物連鎖における生産者と消費者による物質循環)として生態系(Ecosystem)という概念が生まれた*1(1935年)。日本に紹介されたのは戦後(1948)である★4。比較的新しい学問領域、概念だといえるだろう。

2 エコロジー誕生以前のエコロジー研究の歴史

エコロジーが「生物の生活や生物・非生物同士の関係」を指すとすると、エコロジーの範疇に収まる研究はエコロジーが定義される以前から存在していたことになる。例えば、古代ギリシャの哲学者アリストテレス(Aristotle)はミミズを観察し、土を耕す機能からミミズを「大地の腸」と名付けた。これはれっきとしだ土壌「生態学」である。生物と無生物「土」をつなぐミミズの観察を客観的に再現可能な科学として発展させたのは近代に入ってから、生物学者チャールズ・ダーウィン(Charles Robert Darwin)以降とされている。ダーウィンは『種の起源』(1859)を著した進化生物学者として知られるが、ミミズ研究はライフワークであった。ダーウィンは長期の観察から、ミミズは有機物と鉱物を混和したフンをだすことで、1年に2mmの土を耕すことを定量的に示した★6。ビーグル号の航海で異なる自然環境、生物、土を目にしたダーウィンにとって、時空間的な生物や土の変化の仕組みは大きな疑問だった。その解明は、今日のエコロジーにも継承されている。

エコロジー誕生以前に登場したもう一人の重要人物が、ドイツの化学者ユストゥス・フォン・リービッヒ(Justus Freiherr von Liebig)である。神話の時代から植物は腐植(土)を栄養として育つという腐植栄養説が主流だったが、植物は主に無機栄養を吸収して成長することが明らかとなった。生態系の一次生産プロセスを制御する植物と土壌中の無機栄養の循環を解明した生態学的意義は大きい。イギリスの経済学者トマス・ロバート・マルサス(Thomas Robert Malthus)の『人口論』(1766)で、「人口は等比級数的に増加するが食料は等差級数的にしか増えず、資源の制約(貧困問題)を招く」という生態学的な原則が提示されたように、人口増加・食料不足は重要な社会問題であり、エコロジーも例外ではない。ダーウィンの理論も、宮沢賢治の『ビヂテリアン大祭』も、この『人口論』に強く影響を受けている。

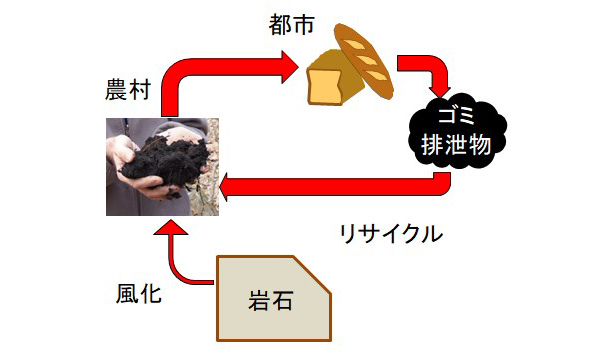

農作物の収穫、農村から都市への出荷は畑の土からの無機栄養の持ち出しになるため、リービッヒは都市と農村の栄養分のリサイクルの必要性を主張している。これは、社会経済学の理念であり、今日のサーキュラー・エコノミー(循環型経済)につながっている。土壌から植物への栄養分の移動、生態系間(ここでは農村と都市)の物質の移動を考察した研究は、やはり、広義の生態学である。この研究は実際、エコロジーを志向したカール・マルクス(Karl Marx)の『資本論』、共産主義の理論構築に大きな影響を与えた。生物学の支流であるエコロジーだったが、政治経済分野からも注目される概念となっていった。

3 エコロジーの発展

植物や動物のある種の生活や習性を研究することから始まった生態学が生態系スケールの現象まで扱うようになったように、生態学そのものも大きく変化している。技術や知見の改善・集積とともに生態学そのものの視野も拡大してきたことを整理する必要がある。研究技術の進歩による影響は大きく、ダーウィンの時代まではミミズなどの比較的大きな動物が研究対象だったが、顕微鏡の発明によって微生物が研究対象にできるようになった。それ以前までの微生物生態学(主に病原菌)はリービッヒによって精神哲学の一種だとみなされ、コッホと対立した歴史がある★8。現在、分子生物学的研究技術(メタゲノム解析など)の発展によって生態学の研究対象は菌類、細菌、古細菌、ウイルスまでも広がっている。

生態学は生態系スケールの現象、あるいは複数のプロセスを包括的にとらえるマクロな視点をもつことから、ミクロな分子生物学と対をなす包括的な学問とみなされることもあったが★3、現在、その境界はあいまいになっている。生態学と名の付く研究領域は対象とするプロセス、生態系、手法によって、多岐にわたっている。

研究プロセスに基づく研究分野:

群集生態学(競争・共存・多様性)、個体群生態学(個体数)、進化生態学(生物進化・適応)、繁殖生態学(生殖)、行動生態学(本能)、生理生態学(栄養)、生態系生態学(エネルギー・物質循環)など

研究対象に基づく研究分野:

微生物生態学、景観生態学、熱帯生態学、森林生態学、都市生態学、河川生態学、海洋生態学、土壌生態学、植物生態学、動物生態学、昆虫生態学、人類生態学など

手法に基づく研究分野:

数理生態学(個体数変動予測)、保全生態学(在来・外来種)、同位体生態学(食物連鎖)、化学生態学(化学物質を介した相互作用)、生態毒性学(毒性物質の挙動)、放射線生態学(放射性物質の挙動)など

※カッコ内は研究テーマの例

生物分類学とも少し重なってしまうが、研究の第1段階では、生物の量と分布、分類、系統の研究が解明され、第2段階では、時間軸が加わることで行動パターン(習性、食性など)や個体数の変動、変化や進化という研究が可能になる。さらに第3段階では、物質の測定が可能になることで生態系や生物体内における物質やエネルギーの流れ、機能、収支が捉えられるようになる。第4段階では、生物間相互作用(被食─捕食、競争、共生関係など)、生態系間のつながり、攪乱影響などが解明できるようになる。なお、第一段階から第四段階までの研究は時空間的な展開を意味する一方で、いずれかが古い、進歩しているという優劣を表すものではない。例えば、研究の第1段階である分類、系統解析は、遺伝子解析技術の革新によって最も進歩の著しい分野である。

4 ヒューマン・エコロジーの勃興──もうひとつのエコロジー

「自然との調和(辞書の3の意)」を意味するエコロジーは、エコバッグなどに広く使われているために最もなじみ深いものだが、それはほぼ初期段階で生態学(辞書の1、2の意)と分岐した。化学者エレン・スワロウ・リチャーズ(Ellen Swallow Richards、マサチューセッツ工科大学女性初の学生・講師として知られる)は近代家政学(Home Economics:家庭生活、生活の質の向上を研究する科学)、環境科学(Environmental science: 環境について研究し、環境問題解決に貢献する科学)の母とされる人物だが、ヘッケルが造語した「Ökologie」がoikos(家)に由来していることを踏まえ、人間を取り巻く環境という意味でエコロジー「Oekology(=Ecology)」という言葉を使った。英語の「エコロジー」の始まりはむしろエレン・リチャーズであるという意見もある★9。優生学(未来の人間を改善しようとする思想)に対して優境学*2(Ethenics:現在の人間の環境を改善しようとする科学)を提唱し、料理や手芸といった家事裁縫一切のできる良妻賢母を理想とする家政学よりも、社会環境と家庭環境を改善する科学としての近代家政学、環境科学を確立した。

さらに、リチャーズは「自然環境だけでなく人工的な汚染(騒音、大気汚染、水質汚染、食品汚染)などの影響を含む人間の環境に関する学問」としてヒューマン・エコロジーを提唱した(1882年)★10。ちょうど、第二次産業革命による大量消費・大量生産の社会経済システムが成立し、環境問題が顕在化し始めた頃のことだ。今日の「環境にやさしい=エコ」という認識のルーツはここにある。

エコロジーは「人間の環境や自然との共生や、環境に配慮する行為」、今日の「フェア」、「エシカル」な消費活動、「サスティナブル」なライフスタイルへと広がっていく。リチャーズは女性の社会進出のさきがけでもあり、女性の社会運動の側面もあった。リチャーズとその後継者の活動が1960年代のレイチェル・カーソン(Rachel Louise Carson)の『沈黙の春』によって活発化する環境運動を理念的に支えることになる。なお、日本ではエコロジー運動と呼ばれることもあるが、「エコロジー=環境」と置き換わったことで、英語では環境運動(Environment movement)と呼ぶことのほうが多い。

5 エコロジーの混乱

生態学あるいは生物学において社会的インパクトの大きな偉業のひとつは、ダーウィンの進化論、著書としては『種の起源』である。ダーウィン自身は、経済学者マルサスの『人口論』に影響を受けて資源の制約は人類だけでなく自然界にも当てはまると考えた。ダーウィンの『種の起源』、進化論の語り部の役割を果たしたのは生態学の命名者ヘッケルだった。ヘッケルは進化論を解説する講演のなかで、進化は適者生存*3によって起こると単純化した。これはダーウィンの進化論の拡大解釈によるもので、本来は「突然変異が生存と繁殖成功率の差をもたらし、その差が進化の方向を決める」(自然選択)と考えられていた。本来の意味とは異なる「適者生存」は弱肉強食と同義となり、人間社会における生存競争(闘争)を正当化する根拠となり、社会進化の立場から社会現象を説明しようとした社会ダーウィニズムへと発展する。このような結果をもたらした性格から、哲学者のダニエル・デネット(Daniel Clement Dennett III)は、著書『ダーウィンの危険な思想──生命の意味と進化』(山口泰司ほか訳、青土社、2001/原著=1996)のなかで、ダーウィンの進化論を万能酸(universal acid)だと指摘している。

ダーウィン自身は政治的に利用されることを怖れたとされるが*4★12、ヘッケルは政治を理論の実践の場「応用生物学」と位置付けた★13〜15。これが、のちに闘争(弱肉強食)を正当化し、ナチスの社会ダーウィニズム、優生思想を理論的に支持することになる*5。

進化の原動力として、ダーウィンの時代には知られていなかった「遺伝子の突然変異」というプロセスが解明されたことで、自然選択や遺伝的浮動(適応度*3に違いのない中立的な遺伝子の突然変異を持つ個体群が増加すること。偶然な選択)を推進力として進化が起こるとする現代進化論(ネオダーウィニズム)へと発展している。ただし、真核生物の起源として細胞内共生説を提唱したリン・マーギュリス(Lynn Margulis)は競争を軸としたネオダーウィニズムを批判し、共生こそ進化の原動力であると主張した。今西錦司の生物社会構造論(すみ分けによって共存・共生できるというもの)もこれに近い。現状では、「細胞分裂や繁殖における遺伝子の複製や水平伝播によって遺伝子(競争や共生に関与する)の突然変異を起こした個体を含む集団のうち、自然選択や遺伝的浮動によって適応度の高いものが生存する」という結果を進化と呼んでいる。地域によって生物種によって、その力学は異なるため、一般化しにくい。この一般化しにくい進化論の性質に対して社会的なニーズが高すぎることが、今日まで進化論について多くの誤解を招いてきた理由のひとつだろう。

『資本論』を出版したマルクスとエンゲルス(Friedrich Engels)の手紙のやり取りでは、①ダーウィンの進化論を唯物論の自然科学的根拠として捉えることでキリスト教的な目的論的自然観(神が創造したという思想)を否定し、②「生存競争」をもとに行き過ぎた資本主義が敗者を生み出すことを批判し、③「自然選択」をもとに階級闘争を経た共産主義への発展を志向している★16。反共主義を掲げたナチスドイツと共産主義を目指したソ連はのちに独ソ戦でぶつかることになるが、いずれも進化論に影響を受けて成立した歴史を持っていた。現在も議論の続く進化論によって特定の社会思想が支持されることはなく(そもそも優れているものが選択され、進化するわけではない)、人間社会への外挿には大きなリスクを伴う。

6 効率的物質循環というエコロジー

エコノミー(経済活動)とエコロジー(辞書の3の意「環境との調和」)はしばしば対立構造に陥る(外部不経済)。一方で、「生態学=自然の経済学」であるとすれば、生態学の法則と経済学の法則は矛盾しない、という可能性もある。経済合理性を長い時間軸で、空間軸を地球全体まで大きく広げて考えれば環境の持続可能性と両立するという考えは、リービッヒの社会経済学に根差したサーキュラー・エコノミーを理念的に支えている★22。リービッヒは農村から都市への農作物の移動によって土壌の栄養分が目減りすることを問題視し、「小生産者の卑しい原理」としての略奪農業(収奪型農業)を批判した★23。植物の無機栄養説に立脚し、土壌への無機栄養分還元の持続性を重視している。この点はマルクスの資本主義批判においても拡大解釈され、大規模農業によって人(都市)と自然(農村)の物質代謝に亀裂が生じることで土壌の持続性(土地自然力と呼んでいる)が失われることと資本主義経営(工業)で労働力が搾取され人間の健康(人間自然力と呼んでいる)が損なうことの類似性を指摘している★23。リービッヒの無機栄養説および物質循環論は、マルクスの資本主義批判に理論根拠を与えた。

リービッヒは劣化した土壌ではジャガイモを導入せざるをえなくなり、健康にも影響すると持論を展開する。物質収支の視点から、完全なる物質循環が必要だと考えたリービッヒは江戸時代の日本の糞尿リサイクルを絶賛し、ロンドン市長に推奨している(当時、下水によるコレラが問題となっていた)。土壌生成(風化作用)による新たな養分供給もあるはずだが、それは土壌の利子であり未来世代の人口増加分に充てるべきものだとリービッヒは考えていた★23。ジャガイモによる健康問題については科学的根拠が乏しく、糞尿リサイクルについては公衆衛生(寄生虫リスク)の視点を欠いているという問題は指摘できるが、資源の有効利用については先見性もある。

リービッヒについて評価が割れる点は、マルクスとエンゲルスのリービッヒ物質循環論の受容の違いにもみられる。マルクスはリービッヒを称賛していたことが遺稿や手紙に残っているが、生物学(とくに微生物学)において意見の異なるエンゲルスはリービッヒの理論を取り込まなかったため、『資本論』Ⅰ部のみを発行したマルクスの死後、エンゲルスによって引き継がれた『資本論』Ⅱ部、Ⅲ部ではリービッヒ物質循環論に対する言及が含まれていない★24、25。マルクスは資本主義で獲得した生産能力を基礎として労働者の自由を獲得し、資源の持続的な利用を可能にする共同体を構想していた★25。

実際には、資本主義では収奪的な農業によって土壌劣化が進行し、共産主義を標榜した社会主義国家のソ連もまたアラル海の縮小・塩類集積という20世紀最大の環境破壊・土壌劣化を引き起こした。土地所有者が不明確な条件では、土壌劣化の責任の所在が不明確になる問題は社会経済体制にかかわらず存在する。土壌中の栄養分のうち、交換可能なものはエコノミーで記述できるが、風化(土壌生成)や微生物の働きや塩類集積のように定量・予測・記述しにくいものが存在する点がエコノミーとエコロジーのずれを生み出しやすい点に注意が必要である。

7 エコロジーの功罪

経済合理性を長い時間軸で、空間軸を地球全体まで大きく広げて考えればエコロジーとエコノミーは両立するはずだが、実際には、人間の限られた見識、時間軸の中であてはめて考えることが多い。エコロジーとエコノミーを同一視するとき、私たちは生態学的な誤りを起こしやすい。いくつかの具体的な事例を紹介したい。中国における四害駆除運動(大躍進政策のひとつ)の失敗:

毛沢東はスズメが穀物を食べることを問題視し、農民にスズメを撲滅させたが、この結果、スズメが食べていたバッタが大発生してしまい、穀物が大被害を受け(蝗害)、大飢饉を招いた。これがきっかけとなって毛沢東は失脚した。ちなみに、その後主導権を取り返すために民衆を扇動したのが文化大革命であった。

アマミノクロウサギの絶滅危機:

奄美大島では農地のハブによって農民が危険と隣り合わせの農作業を強いられた。そこでハブの天敵としてマングース(外来種)を移入させ、ハブの撲滅を狙ったが、マングースは昼行性、ハブは夜行性であったために両者はなかなか遭遇せず、ハブを減らす効果はなかった。雑食のマングースはヤンバルクイナ、アマミノクロウサギを捕食し、ヤンバルクイナ、アマミノクロウサギ個体数を低下させてしまった。現在も外来種となったマングースの駆除活動は続いている。

ミミズやフンコロガシの導入:

ニュージーランドにヒツジを導入して飼育するにあたり、エサとなる草本の生産量がきわめて低いことが問題となってきた。そこで、外部からミミズを移植し、土壌の団粒形成、物質循環を促進することで草本生産量が増加した。オーストラリアでは、ウシのフンを分解できる在来のフンコロガシがいなかったため、ハエが大発生することで人間への健康被害が起こった。そこでウシのフンをエサとするフンコロガシを移植し、物質循環の促進、ハエ大発生の抑制を可能にしている。ヒト、家畜、ミミズ、フンコロガシのいずれもが究極的には外来種にあたるために、この成功例の評価もまた意見が割れるかもしれないが、農学的には成功とされている。

遺伝子組換え微生物の創出:

有機農業の伝道師とされるイギリスのアルバート・ハワード(Sir Albert Howard)は化学肥料によって植物に対する菌根菌の働きが弱まることを問題視し、リービッヒ以降の慣行農業を批判した。リービッヒは工業型農法の教祖のレッテルを貼られるようになった。なお、両者ともに土壌の栄養分の持続性を考えていた点では共通している★7。現在、化学肥料によって菌根菌の働きが弱まるという機能を遺伝子編集によって改変することでハワードの指摘した化学肥料と菌根菌のトレードオフの関係を克服しようという研究開発がビッグ4(DowDuPont、Bayer-Monsanto、ChemChina-Syngenta、BASF)の出資するベンチャー企業などによって進んでいる。まだ実験室における開発段階だが、生態系に及ぼす影響は充分に検証されねばならない。

8 まとめ

日本国内で「絶滅危惧種、貴重な生態系を守らねばならない」と主張した環境運動、公害反対運動に立ち上がったのは住民や医者が多く、“生態学者”は無力だったといわれる★26。この原因として、エコロジーには生態学とヒューマン・エコロジーの二つの流れがあり、その間には溝があったことを認める必要があるだろう。環境運動が苦戦した背景には、ある地域、ある生物の保護を求めるごく一部の人々の特殊な意見と映り、社会全体の運動になりにくかったことが挙げられる。その反省のもと、生物多様性や生態系サービスの面から社会の受益者に説明する方針に切り替え、現在はSDGsにつながっている★27。これは一定の成果を上げていると考えるが、あくまで社会に広く理解を求める手段に過ぎない。生物、生態系のしくみを解明しようとする生態学は、その研究対象が単純に数値化、最適化できないこと、すなわち、近視眼的なエコロジーとエコノミーの両立では同じ問題を繰り返すリスクがあることもまた発信していく必要がある。注

*1──土壌学の創始者であるヴァシーリー・ドクチャエフも生物と無生物(無機物質、土、岩石)の関わる有機体としてのgeobiocoenosis(地質+生物共同体)を提唱しており、生態系とほぼ対応している★5。

*2──優境学は優生学へ対抗して生まれた一方で、本来多様性に富むはずの人間や環境を完全制御しようとする思想では類似しているために、広義の優生学に優境学が組み込まれて優生─優境主義となることで戦後日本の断種法制定運動(母子保護法、国民優生法)を理念的に支えたという指摘もある★11。

*3──適者生存は「生存したものを適者とする」という意味(生態学における適応度とは「生物がどれだけ多くの子孫を次世代に残せるか」と定義される。人口爆発によって飢餓すら招いている人類が“適応度が高い”といってよいものか疑問が残るが、まずはその意味で理解いただきたい)であったが、「強い種が生き残るのでなく、環境に適応した種が生存する」の意味に誤解されることが多い。

*4──ダーウィン自身はビーグル号航海で奴隷を目の当たりにし、奴隷制度に反対していた。人類のアフリカ単一起源説を主張したのもこの信条と関連している。一方で、当時の社会通念の例外に漏れずダーウィンの人種差別的な側面も指摘されており★17、18、ダーウィンの思想に対する評価は単純にはいかない。

*5──「血と土」というスローガンを掲げ、ドイツ民族の純血主義に加えて自然回帰主義を唱えたナチスでは動物保護法(1933)、ライヒ自然保護法(1935)というエコロジー政策が施行された(ディープ・エコロジーの先駆けともいえる)。各家庭における節約、堆肥生産を推奨する政策もまた一見すると「エコロジカル」だが、背景には余剰を教育・福祉ではなく軍事費へ投入するための生産戦を意味していた★19、20。近代文明批判、有機農業推進は戦前・戦中の日本の農本主義で見られる土着精神とも似ている★21。ドイツ民族の繁栄という独善的な排他性は、ホロコーストという惨劇を招いた。

★1──https://www.merriam-webster.com/dictionary/ecology

★2──Haeckel, E. H. P. A. (1866) Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanische Begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie. Volume I: Allgemeine Anatomie der Organismen. 32 + 574 pages; volume II: Alllgemeine Entwickelungsgeschichte der Organismen. 140 + 462 pages. Georg Reimer, Berlin, Germany.

★3──立花隆『エコロジー的思考のすすめ──思考の技術』 (中公文庫、1990)、塩谷喜雄「第2回論説(2) 生態学と経済学」(2007)

★4──鈴木善次「生態系とは何か──科学の歩みところどころ」

★5──Odum, E. P. (1972) Ecosystem theory in relation to man. Ecosystem structure and function. Oregon State University Press, Corvallis, OR, pp.11-24.

★6──Darwin, C. R. (1881) The formation of vegetable mould, through the action of worms, with observations on their habits. London: John Murray.

http://darwin-online.org.uk/content/frameset?viewtype=text&itemID=F1357&pageseq=1

★7──拙著『大地の五億年──せめぎあう土と生き物たち』(山と溪谷社、2022)

★8──田中実『化学者リービッヒ』(岩波新書、1951)

★9──吉山青翔「エレン・H・リチャーズ研究の歴史、および問題点」(2011)

★10──Dyball, R., & Carlsson, L. (2017). Ellen Swallow Richards: mother of human ecology?. Human Ecology Review, 23(2), pp.17-28.

★11──杉田菜穂「戦間期日本における優生──優境主義の形成と展開」(2016)

★12──ロブ・ダン『世界からバナナがなくなるまえに──食糧危機に立ち向かう科学者たち』(高橋洋訳、青土社、2017/原著=2017)

★13──福元圭太「一元論の射程──工ルンスト・ヘッケルの思想G」(『言語文化論究』13、 2001、79〜88頁)

★14──『ダーウィニズム論集』 (八杉龍一編訳、岩波書店、1994)

★15──https://ucmp.berkeley.edu/history/haeckel.html

★16──小谷汪之「生物界の進化と人間社会の歴史──「ビッグ・ヒストリー」によせて」(『世界史の眼』No.2、世界史研究所、2020)

★17──平野千果子『人種主義の歴史』(岩波新書、2022)

★18──Rosenthal, G. G., & Ryan, M. J. (2022). Sexual selection and the ascent of women: Mate choice research since Darwin. Science, 375(6578), eabi6308.

★19──藤原辰史『ナチスのキッチン──「食べること」の環境史』(水声社、2012)

★20──藤原辰史『ナチス・ドイツの有機農業──「自然との共生」が生んだ「民族の絶滅」』(柏書房、2005)

★21──藤原辰史『農の原理の史的研究』(創元社、2021)

★22──塩谷喜雄「生態学と経済学」(土木学会論説、2007)

★23──吉田文和「リービヒ『農耕の自然法則・序説』と『資本論』」(『北海道大學經濟學研究』28、125〜141頁)

★24──斎藤幸平「『資本論』のエコロジーから考えるマルクスとエンゲルスの知的関係」(『季刊経済理論』53、40、2017)

★25──Foster, J.B. (1999). Marx's theory of metabolic rift: Classical foundations for environmental sociology. American journal of sociology, 105, 366-405.

★26──https://www.a-kimama.com/journey/2022/04/120682/

★27──山極寿一「「生態系は幻想」と発言した真意」(『論座』、朝日新聞社、2013)

藤井一至(ふじい・かずみち)

1981年生まれ。森林科学。国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所主任研究員。著書=『大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち』(山と溪谷社、2015)、『土 地球最後のナゾ──100億人を養う土壌を求めて』(光文社新書、2018)など。

!---ここまで英語本文この行編集不可---!

!---ここまで中国語本文この行編集不可---!

- 本特集の見立て:生環境構築史とヒューマンエコロジー

-

Perspective of the Special Issue: Habitat Building History and Human Ecologies

/本集立意:生环境构筑史与人类生态学

青井哲人/Akihito Aoi - エコロジーのはじまりと広がり

-

Origin and Extent of Ecology

/生态学的起始与发展

藤井一至/Kazumichi Fujii - ブックガイド1:「エコモダニズム」と生環境構築史

-

Review on Ecomodernism and Habitat Building History

/述要1:“生态现代主义”与生环境构筑史

日埜直彦/Naohiko Hino - ブックガイド2:再野生化(リワイルディング)について

-

Review on Ecosystem Re-wilding

/述要2:关于再野生化

松田法子/Noriko Matsuda - ブックガイド3:エコロジー思想の中の「無」

-

Review on “Emptiness” in Ecological Thought and Practice

/述要3:生态学思想中的“无”

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - ブックガイド4:エコロジー思想におけるオルタナティブを求める動き

-

Review on Quest for Alternatives in Ecological Thought

/述要4:生态学思想所追求的可选择性

藤井一至/Kazumichi Fujii - インタビュー:生物学者からみたエコロジー

-

Interview with Masaki Hoso: Ecology from the Biologist Viewpoint

/采访:生物学家细将贵眼中的生态学

細将貴+藤井一至+日埜直彦/Masaki Hoso+Kazumichi Fujii+Naohiko Hino - インタビュー:精神とエコロジーをつなぐ

-

Interview with Takeshi Matsushima: Connecting Mind and Ecology

/采访:精神和生态学间的联系

松嶋健+藤原辰史+日埜直彦+藤井一至+松田法子/Takeshi Matsushima+Tatsushi Fujihara+Naohiko Hino+Kazumichi Fujii+Noriko Matsuda

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜2024年度)、石灰石鉱業協会(第9号)