第5号

特集:

エコロジー諸思想のはじまりといま───生環境構築史から捉え直す Development of Ecological Thought: Reconstructing from the Viewpoint of Habitat Building History 生态学诸思想的发展:以生态学的视角重构

ブックガイド4:エコロジー思想におけるオルタナティブを求める動き

藤井一至【HBH同人】

Review on Quest for Alternatives in Ecological ThoughtKazumichi Fujii【HBH editor】

述要4:生态学思想所追求的可选择性

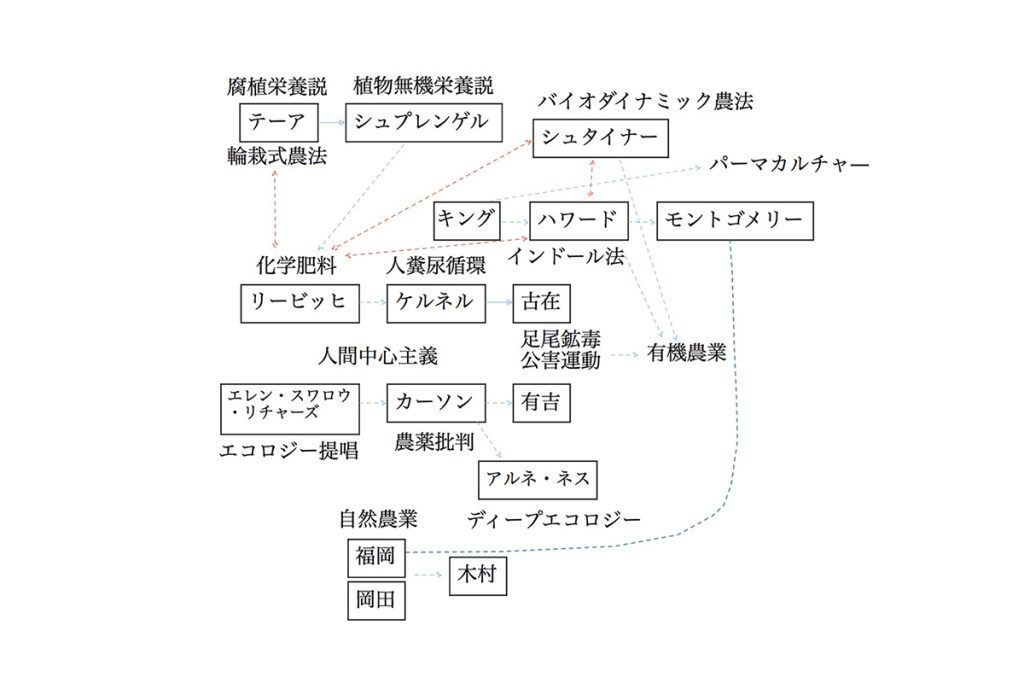

One of definition of ecology (human ecology) is harmonization of human activities with nature. Movement for human ecology has been activated due to increasing reactions or demands for alternative options against development of science and technology and increases in environmental problems. One of alternative ways is based on environmental science established by Dr. Ellen Richards, followed by Rachel Carson’s “Silent spring”, where risks of environmental contamination by synthetic pesticides were addressed. In Japan, movements against environmental pollution have started since Asio copper mine poisoning incident. In agricultural sector, food demand for increasing population promotes industrialization and commercialism of agriculture including increasing uses of machine (tractor) cultivation and chemical fertilizer and synthetic pesticides, which increased concerns of the citizens to the safety of food and environmental pollution or degradation. Dr. Franklin King re-evaluated organic farming in Asian countries, which promotes the birth of two types of organic farming, Rudolf Steiner ‘s BIO-DYNAMIC and Albert Howard’s natural farming, and perma-culture. In Japan, in addition to Fukuoka Masanobu’s natural farming, organic farming has developed due to increased demands for safe and fair foods from urban consumers. Despite this, organic farming accounts for only 0.5% of arable land areas in Japan, which is quite lower than the policy target (25% until 2050). The excessive amounts of cattle manure accumulated will induce development of new style of organic farming associated with conservation agriculture and regenerative agriculture based on inputs of manure. Due to the lower yields by organic farming, compared to the conventional agriculture, organic farming has risks in feeding increasing world population and decreasing environmental contamination. The best mix strategy is required by recognizing the differences of ecology concepts between practices.

[2022.11.4 UPDATE]

はじめに

自然との調和としてのエコロジーを求める動きは、人類の科学技術の進歩、人口増加と光と影の関係で巨大化した資源の枯渇や環境問題を背景に発展したものとして捉えることができる。それは、エコノミー(経済)至上主義に対するエコロジーや、共有という理念(コミューン)であり、工業に対する農業の復権であり、機械化(物理・化学)に対する人間(生物)らしさを取り戻す動きともいえる。有機農業や共産主義のように、ライフスタイル、社会経済システムの軌道修正、オルタナティブ(代替)を求める拠り所として「エコロジー」が存在してきた。ここでいうエコロジーは生物学者のヘッケルの概念から分岐した、化学者エレン・リチャーズの提案した「人間にとってのより良い環境」としてのヒューマン・エコロジーを意味することが多い。源流を同じくしながらも多様な概念を持つ「エコロジー」だが、国策や大企業主導の工業化・環境汚染・健康被害への反発として生まれた公害反対運動、化学肥料や化学農薬、遺伝子組み換え食品に反対する有機農業、自然農業、パーマカルチャー、環境保全型農業といった運動のいずれもが、少しずつ異なるエコロジーに依拠している。 工業化、機械化、大規模化、利益至上主義、環境問題への反発として生まれた公害反対運動、有機農業の起源と変遷をたどり、多様化したエコロジカルなライフスタイル、オルタナティブ・アグロエコロジー(代替農業)の広がりを捉えたい。

農業におけるエコロジーの源流

人間活動は自然生態系を大きく改変することで、農業生態系を生み出した。農業とは大気、植物、土壌、動物を含む生態系の仕組みを利用したものだ。人類700万年のうち、農業を始めたのは約1万年前とされるが、植物と土壌の仕組み、すなわちエコロジーが解明されたのは、数百年前に過ぎない。創世記(旧約聖書)では、神が天地創造の3日目に植物を作ったとされてきたが、自然科学分野では、スウェーデンの化学者ワーレリウス(Wallerius)によって「植物は腐植を栄養として育つ」という腐植栄養説が提唱され(1761)、ドイツの化学者アルブレヒト・テーア(Albrect Daniel Thaer)の著書『合理的農業の原理』によって普及した★1。腐植栄養説は経験則に基づくものだったが、作物生育や地力が堆厩肥の施用、休閑によって改善することは多くの農民の経験と一致していたために、広く支持された。腐植を“地力”として定量化することで生まれたのが輪栽式農法である*1。

その後、テーアの弟子カール・シュプレンゲル (Carl Sprengel)が植物体、土壌の腐植抽出物中の水溶性成分の分析によって栄養塩類の存在を確認し、植物が無機栄養を吸収していることを報告した★2。これが植物の無機栄養説の発見である。無機栄養説は、もともとは腐植栄養説に立つ研究グループによる発見だったが、腐植栄養説の研究グループを守旧派として攻撃することで無機栄養説を普及させたのは化学の第一人者ユストゥス・フォン・リービッヒ(Justus von Liebig)だった★2。栄養分の最小律(植物の生育は不足する栄養分に制限されるという原理)と制限となる栄養分を与えることで作物生産が改善できるという植物・土壌間のエコロジーが明らかになったことで、農業にようやく科学のメスが入った。リービッヒは『有化学の農業および生理学への応用』(1840)において牛糞堆肥依存の伝統的な有機農業を批判し、化学肥料の有効性を主張した*2★3。今日でいうところの慣行農業*3である。伝統的な有機農業を批判したことで、リービッヒ=化学肥料、慣行農業の元凶とされ、有機農業と対立する構造を生み出した。

なお、リービッヒ自身は養分供給源としての有機質肥料の機能を認めており、リービッヒはロンドン市長あての手紙で日本の糞尿リサイクルを基にテムズ川に流れる下水の有効活用を求めていた★4。

オルタナティブ農業の勃興

エレン・リチャーズがヒューマン・エコロジー(「エコ」の起源にあたる)を提唱した時期(1882)は、産業革命による環境や健康被害があった時期と重なり、農業は工業の被害者だった。しかし、『沈黙の春』(レイチェル・カーソン)で知られるように、農薬の利用や土壌劣化(砂嵐など)の増加によって農業は加害者にもなるようになる。また、「緑の革命」で知られるように、作物の品種改良とともに化学肥料・農薬の利用によって食糧の増産が可能になったが、自然生態系が過度に単純化され、食料生産がエコロジーや生物学ではなくテクノロジーに依存するようになることへの違和感も高まっていった。20世紀になって環境問題が深刻化することで、エコロジーと環境主義が一体化し、利潤だけでなく、複雑な自然の生産システムを守ろうという動きが始まる。有機農業の登場もそのひとつと位置付けることができる★5。

ドイツの思想家ルドルフ・シュタイナー(Rudolf Steiner)は日本ではシュタイナー教育で知られるが、農業分野では有機農業の先駆けとなる取り組みも行った(1924年)。これは、のちにバイオダイナミック農法(BIO-DYNAMIC)と呼ばれる。ダーウィンの進化論やヘッケルの系統発生理論(主に一元論)の影響を受けて人智学(anthropos:神秘的直観や瞑想などを通して高度な認識を獲得しようとする哲学)を構築する一方で、物質主義、化学万能主義を否定した。例えば、「堆肥をかき混ぜる手作業を娯楽とする」、「牛糞、石英、ノコギリソウの花、カミツレモドキの花,イラクサ、オーク樹皮、タンポポの花、カノコソウの花による錬金術によってカリウムとカルシウムが窒素に変換される」といった教義は、リービッヒの化学とは異なり、宗教的色彩を帯びている。ただし、自給自足や地域資源の利用など、今日の有機農業の理念にも通じる原則を含んでいる。ナチスドイツでは生産性の低さから表向きは否定されたバイオダイナミック農法だが、その自然回帰主義はナチスに利用され、強制収容所などで実践された★6。

ナチスドイツに限らず、バイオダイナミック農業は都市化と工業化に抵抗感を持つ人々の間で広まった。イギリスのケントの貴族ウォルター・ノースボーン(Walter Northbourne)が著書『Look to the Land(大地に目を向けて)』(1940)で生態系における生物間相互作用のように農場で「個々が相互作用する」有機的統一体(organic whole)となる考えを提唱した。ここに「有機農業=オーガニック」の由来がある。有機質肥料だけをまけば有機農業になるわけではない点に注意が必要である。

一方、バイオダイナミック農法に懐疑的だったサー・アルバート・ハワード(Sir Albert Howard)は科学的な有機農業としてインドール式堆肥製造法をインドで提唱し、『An Agricultural Testament(農業聖典)』(1940)を刊行した。化学肥料によって植物本来の働き、菌根菌の働きが弱まることを問題視し、西洋の農業の大規模、単一栽培、資本主義、化学肥料への依存に対して、東洋の伝統的農業の小規模、混作、自給自足、有機質肥料の循環の価値を見いだし、堆肥によって土壌生物を活性化させる自身の農業を自然農業*4(Nature’s farming)と呼んだ。

哲学者、植物学者が提唱した有機農業の内容に違いがあるが、化学肥料、化学万能主義(=リービッヒの教義)への反発、抵抗という点では一致している。

「パーマネント」農業の評価の変容

有機農業の勃興で有名な二つの流れとしてバイオダイナミック農業とインドール式堆肥製造法を紹介したが、それ以前に有機農業の古典『Farmers of Forty Centuries or Permanent Agriculture in China, Korea and Japan(東アジア四千年の永続農業−中国・朝鮮・日本)』(1911年)が日本を含む東アジアにおける農業の考察から生まれている★7。著者である土壌物理学者フランクリン・キング(Franklin Hiram King)のいた米国では、家畜(牛馬)の放牧・開墾によるプレーリー、グレートプレーンズの開拓、フォードが1917年に発売したフォードソン・トラクターF型の大量生産によって大草原が農地へと転換され、過放牧や干ばつや強風によって土壌侵食(風食)による土壌劣化が深刻化し、土地の使い捨て・搾取が問題となっていた。

後に巨大化した砂嵐が起こり、社会問題化したダストボウル(1931〜39)は『怒りの葡萄』(ジョン・スタインベック、1939)によって広く世界に知られたが、それ以前から問題は顕在化していた。『オズの魔法使い』(1900)で米国カンザス州の少女が竜巻に飲み込まれるところから話が始まるのは偶然ではない。

キングは米国農務省の土壌保全部門長を辞め、1909年2月~11月にわたって中国、朝鮮半島、日本を訪問した。農商務技師・川口順次郎(1894年に札幌農学校本科を卒)の分析した人糞尿データを用いて養分循環量を計算しており、人糞尿のリサイクルをアジア農業の特徴としている。『Farmers of Forty Centuries or Permanent Agriculture in China, Korea and Japan』は、Sustainableであれば「永続的な」とも訳せるが、Permanentには「ずっと変わらない(停滞している)」という意味合いもあった。本文中には働き者の日本の老夫婦に感心する記述が残る一方で、日本の農務省を訪ねたキングがアジア農業の停滞に驚いたと発言したことも記録に残っている。人糞尿のリサイクルというアメリカとは異なる東アジアの農業の未発達な状態への驚き、それと同時に勤勉さへの共感や敬意を込めて東アジアの農業をPermanent agricultureと評価したのだった。

キングの著書がすぐに脚光を集めることはなかったが、廃棄物を含む有機物の土壌へのリサイクルを評価するハワードによって再評価され、有機農業の原典とされるようになった。さらに、自然と共生する持続可能な暮らし方・文化としてのパーマカルチャーが『パーマカルチャー・ワン』(ビル・モリソン&デビット・ホルムグレン、1978)によって提唱されたが、それはキングのPermanent agricultureに由来している。Permanentはキング自身の認識よりも「持続的な」という意味合いで再評価され、パーマカルチャーのように農業に限らない「サステイナブル」なライフスタイルを生み出す波及効果もあった。

日本における公害反対運動のルーツ

日本のエコロジーの発展には、慣行農業の生みの親リービッヒが影響している。キングは東アジアのパーマネント農業を人糞尿のリサイクルによって特徴付けたが、見落としていたのは日本特有の水田土壌の持続性だった。その実態を解明したのは、お雇い外国人技師のオスカル・ケルネル(Oskar Kellner、1881年来日、92年帰国)である。ドイツ人のケルネルはリービッヒの流れを汲んでおり、駒場農学校(東京大学農学部、東京農工大学農学部などの前身)において、リービッヒの提唱した「植物無機栄養説」や「学生無機化学実験」を教えた。リービッヒの影響を最も受けた部分は、下肥の研究である。ケルネルは来日後、屎尿の分析を行い、階級(農民、市民、官僚、軍人)によって屎尿の栄養価が異なる(農民<市民<官僚<軍人の順に栄養価が高まる)ことを示している★8。ここには、栄養摂取量と要求量が異なるという人間のエコロジーがある。

一方で、ケルネルはドイツと日本の気候、作物、土壌の違いに気づき、ケルネル田んぼ(目黒区立駒場野公園内。現在は筑波大付属駒場高校によって管理されている)において栽培試験を開始した。これによって、日本の土(火山灰土壌)では、陸稲ではリンの施用が、水稲では窒素(アンモニア態)が有効となることを指摘している★9。まだ化学肥料(ハーバー・ボッシュ法の発明は1906年)がなかったため、ケルネルは日本における家畜の少なさを問題視していた。人口当たりの土地が限られる日本では家畜の飼育は限定的で、それを人糞尿と里山資源のリサイクル、そして労働力でカバーするのが江戸時代までの勤勉革命であり、それが高い単収(面積当たりの収穫量)を可能にしていた。家畜糞堆肥、化学肥料へと技術革新によって食糧・人口問題を克服しようとするリービッヒ、ケルネルに共通する農芸化学の思想があり、これが慣行農業の原点である。

このリービッヒ由来のエコロジーは意外な形で国内のエコロジー運動を後押しした。中心となったのは、ケルネルによってリービッヒ流の薫陶を受けた古在由直(後の東京帝国大学総長。日本初の農学博士(同時に取得したもう一人が新渡戸稲造))である。古在は渡良瀬川鉱毒被害地の農民から依頼を受けて足尾銅山の鉱毒被害を調査した(なお、農商務省地質局は分析を断っている)。渋沢栄一、井上馨、陸奥宗光、原敬らの支援を受けた古河鉱業足尾銅山は1891年には国内の銅生産量の4割を占め、日清戦争(1884〜85年)、日露戦争(1904〜05)のための外貨獲得、電線製造業を支えていた★11。リービッヒ流の無機化学実験を習得した古在によって重金属による土壌汚染の科学的証拠(1881年に論文出版)を得て、衆議院議員・田中正造は国会質問(69回)、天皇への直訴、住民運動を行った。これが日本最初の公害反対運動とされている。エレン・リチャーズがヒューマン・エコロジー(「エコ」の起源にあたる)を提唱した時期(1882)と重なるのは興味深い。エコロジーよりもエコノミーが優先され、工業によって農業が被害者となった時代である。

『公害原論』(宇井純)の序文では、科学技術が企業、学生の利益や功名を求める手段となり、公害対策は二の次になる性質が指摘されている★12。問題に向き合わなかった“研究者”が多くいた一方で、問題を明らかにした古在のような研究者もいた。ただし、公害反対運動を担ったのは、被害者と家族、そして、その支援者たちであった。また、水俣病の被害者たちの聞き書きから生まれた『苦海浄土 わが水俣病』(石牟礼道子、1969)や新潟水俣病の現実を克明に描いた記録映画『阿賀に生きる』(佐藤真監督、1992)にみられるように、公害との対峙が多数の文化表現に結実したことも想起すべきだろう。

有機農業と慣行農業のせめぎあい

無機栄養の循環を重視したリービッヒのエコロジーがあり、有機栄養の循環を重視したキングのエコロジー、そこからシュタイナー、ハワードのエコロジーへと展開する★13、14。国内外で農学は有機と非有機の陣営に分かれて対立した。徐々に態度を先鋭化したハワードは、リービッヒの化学万能の考えを批判し、化学肥料によって土壌劣化が進むと訴えた。工業を加害者とした公害運動とは異なり、農業が加害者と見なされるようになったことを意味する。植物と共生する土壌生物を育む腐植こそ土壌の健康、人体の健康に欠かせないというハワードの考えは、今日のSoil health(包括的に土壌の健康・健全度を評価しようというもの)の理念に近い。当時科学的な裏付けは乏しかったが、現代では遺伝子解析技術の発展によって植物や人体と共生する微生物の生態(化学肥料の過剰施用によって菌根菌の働きが弱まる)の一部が明らかとなったことで、このハワードの言説を部分的に支持した。それを発展しようとしているのが『土と内臓』、『土・牛・微生物』(ともにデービッド・モントゴメリー)である。

この結果、リービッヒは有機質肥料の養分供給源としての機能を認めていたにもかかわらず、化学肥料一辺倒の“化学農法”の教祖とレッテルを貼られるようになった。実は、リービッヒ、ハワードともに土壌の栄養分の持続性を考え、有機質肥料を含む循環型経済の重要性を強く認識して点では共通している。有機質肥料は即効的な植物栄養とならなくても、微量元素*5、微生物のエサと住処を提供し、微生物の遺体が腐植となって土に団粒構造を生み出す。土壌の風化による栄養供給よりも収穫による栄養の持ち出しが多い場合には化学肥料の補充が欠かせない。有機質肥料の養分供給速度は微生物の分解活性に依存するために、単独では収穫量が安定しにくいという問題を抱えている。有機質肥料と化学肥料は二者択一ではなく、補完し、相乗効果を生むべきものだが、事実をゆがめたレッテル貼りの応酬が対立を深めてきた*6。

第一次世界大戦中のドイツではジャガイモ疫病が食料不足(カブラの冬)を招いたが、ジャガイモ疫病にはアメリカ大陸から輸入した化学肥料(グアノ)が病原菌を持ち込んだのではないかという説がある。土壌劣化が化学肥料への依存を高め、微生物の多様性を低下させたことが病気の発生リスクを高めたと考えられる。飢餓の撲滅を掲げて台頭したのがアドルフ・ヒトラー率いるナチスだった。ヒトラーはユダヤ人の化学者ハーバーが発見した化学肥料(窒素肥料)によって土壌劣化が進んでいるという確信を持ち、ドイツ民族の優越性と伝統的な有機農業への回帰を謳う「血と土」理論のもと、食料・生存圏確保のための東方への領土拡大、ユダヤ人への迫害を推進した★6。ドイツに多い酸性土壌よりも、ポーランドからウクライナに広がる肥沃な黒土(チェルノーゼム)であれば、化学肥料に依存せずに食料確保が可能になる。有機農業と慣行農業の分断は、歴史の悲劇を招いた原因のひとつとなった。

エコロジーと有機農業

加害者としての慣行農業の批判を決定的にしたのはレイチェル・カーソンの『Silent spring(沈黙の春)』(1962)であり、安全性が担保されない中で無制限に使用されていた農薬の危険性の告発と高い文学性を両立している。フィクションであるとしながらも、DDT(dichlorodiphenyltrichloroethane、ジクロロジフェニルトリクロロエタン。局所的なマラリア撲滅に威力を見せた。)などの農薬によって昆虫やミミズが汚染され、それを食べるという食物連鎖によって鳥が健康被害を受けること(生物濃縮)で鳥の鳴かない春がやってくると警告した。『沈黙の春』は、ノルウェーの哲学者アルネ・ネス(Arne Næss)の提唱したディープ・エコロジー(1973年:環境保護運動における人間中心主義を否定し、自然と人間を一体とみなした上で自然を保護する哲学)にも大きな影響を与えた。これは、再野生化や適正人口論に通底する思想にもなっている。日本でも和訳(『生と死の妙薬──自然均衡の破壊者〈科学薬品〉』、青樹簗一訳、新潮社、1964)が出版されると大きな反響を呼び、公害対策基本法(1967)、農薬取締法、土壌汚染防止法(1970)の制定に波及した。さらに、『複合汚染』(有吉佐和子、新潮社、1974)によって、食品の安全性に関心を持つ都市の消費者の問に残留農薬、重金属、洗剤の毒性への問題意識が定着し、食品の安全性を求める有機農業運動が国内の有機農業*7の発展を促した。一方、慣行農業では除草剤に抵抗力のある遺伝子組み換え作物の開発・普及が進み(1986年のタバコから)、これに対する反対運動も食品の安全性を求める有機農業運動の原動力となった。

農業の近代化(機械化に伴う省力化)によって発生した農村の余剰人口が都市において工業の発達、高度経済成長(1955~73)を支えたが、その都市の消費者の過度な近代化あるいは自然回帰の動きとして有機農業が生まれたということもできる。なお、都市から農村へ移り住んだ草壁一家と自然や農村とのふれあいを描いたファンタジー『となりのトトロ』(1988)の年代設定が1953年(テレビ普及以前)である。自動車輸出で貿易黒字が続いた日本への批判を受けて農業をスケープゴート(生贄)にしたこと(農作物の輸入自由化、関税引き下げ)、高齢化や過疎化といった農村の抱える問題が棚上げされ続けたことが、自給自足や地産地消を可能にする有機農業のニーズを高めた要因でもある★14、15。

日本でOrganic =有機の訳がなされたのは『化学新書』(川本幸民訳、1861年)まで遡るが、一楽照雄は「天地有機」(=天地に「機」有り。大自然には法則がある)と結び付けて有機農業とし、有機農業研究会(現・日本有機農業研究会)を結成した(1971)。「農家(生産者)と都市生活者(消費者)が共に学び支え合う相互協力・信頼関係」、「環境破壊をともなわず、地力を維持培養しつつ、健康的で味のよい食物を生産する農法を探求し、その確立に資する」ことを理念としている。これは、現在でも産直運動のスローガンに使われている。

有機農業の先駆的存在であるヤマギシ会(現・幸福会ヤマギシ会;農業・牧畜業を基盤とするユートピアをめざす活動体)は共同生活と共同経営(私的財産の否定)を特徴に持ち、全国に「実顕地」と呼ばれる共同体を展開した★14。コミューンの先駆けとしては武者小路実篤の実践したユートピアの実顕地「新しき村」(1918~)があり、毛沢東はこれに刺激を受けて共産主義へと傾倒する。ヤマギシ会に入会した新島淳良(元早稲田大学教授)は毛沢東の思想に心酔していた。ライフスタイルとしての代替を求める動きも広がりを見せていた。ヤマギシ会は平等・共産主義の体現を目指したコミューン(共同体)であったにもかかわらず階級(権力者)が生まれ、1990年代後半には「カルト集団」として物議を醸した問題を抱える一方で★16、売り上げ規模では今日まで日本の農事組合法人の中でトップの実績を有している。

国内の有機農業は、公害反対運動、自然保護運動、学生運動、反戦運動など政治経済におけるオルタナティブを求める活動と関わりながら、盛衰を繰り返してきた。農業分野に限らず、カーシェアリングや地域内資源循環など、持続可能性を目標とした社会・まちづくりを目指すエコビレッジ(エコ村)もオルタナティブなライフスタイルとして位置付けることができるだろう。

異なる3つの有機農業

日本には1970年代の社会運動、消費者運動としての有機農業とは別の起源をもつ有機農業がより古くから存在する。福岡正信や世界救世教の創始者・岡田茂吉によって、それぞれ始まった自然農法(無農薬・無肥料栽培)である。化学肥料ばかりか有機質肥料の利用さえも限定的で、哲学としての色彩が強い。福岡正信の影響を受けた川口由一の自然農は家庭菜園に普及したほか、『奇跡のリンゴ』(木村秋則、2011)はマスコミを中心に人気が高い。恵まれた日本の自然肥沃度を活かした農業ということができるだろう。ここに、自然農業とは異なる“有機農業”として、畜産廃棄物処理としての環境保全型農業が加わった。環境保全型農業とは、「農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土作り等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業」(農林水産省環境保全型農業推進本部、1994)である。化学肥料を減らし、有機質肥料の利用による土作りを促進するというのが建前で、実際には、畜産業の糞尿処理問題の解決を目的としている。

日本は家畜飼料に関して、牧草などの25%、配合飼料(トウモロコシ、ダイズなど)の88%を輸入に頼っているが、家畜フン尿は輸出できない*8。畑の面積が限られる以上、フン尿処理の問題は残る。堆肥の活用を促進するため、堆肥を多く必要とするアスパラガスなどの野菜農家へと畜産農家から牛フン堆肥を届ける取り組み(耕地と畜産が連携する耕畜連携)や、堆肥のペレット化によって広域への堆肥の循環によって有機農業を増やそうとする政策が試みられている★17。

現状、日本の耕地面積444.4万ヘクタールのうち、有機農業を実施しているのは0.5パーセントの2.35万ha(2017年時点。有機JAS 認定を取得している有機農家+していない有機農家の合計)に過ぎない。残り99.5%が慣行農業だ。農林水産省の「みどりの食料システム戦略」(2021)では有機農業を2050年までに25パーセント(100万ha)まで増やす計画となっている。この数字は、2030年までに有機農業を25%に増加するとしたEUの「Farm to Fork(農場から食卓まで)」戦略に追随したものである。増加する有機農業とは、自然農業でもハワード的有機農業でもなく、環境保全型農業から派生した畜産廃棄物処理のための有機農業になるだろう。みどりの食料システム戦略に対する不満の多くは、有機農業の多様さ、その背景となるエコロジーの複雑さに由来している。

科学と有機農業

有機農業は長く「非科学的」、「時代遅れ」、「近所迷惑(雑草や害虫の発生源とみなされた)」と批判・冷遇されてきた。これに対して、微生物生態学全盛の今日、土壌中の共生微生物の生態が解明されることで、有機農業の強みも見直されている。特に、腐植の8割が微生物の死骸由来だという発見★18、アミノ酸や低分子のペプチドであれば植物は直接吸収することができるという発見★19によって「腐植こそが土を作り、植物栄養を供給する」という有機農業の信念を支持する新しい知見も集積されている。その他にもハインリヒ・フォン・チューネン研究所(ドイツ連邦政府のシンクタンク)の報告★20から、農林水産省は「2019年、528の既往の調査文献における2,816件の有機農業と慣行農業の比較調査結果を整理し、有機農業では、水質保全、土壌肥沃度、生物多様性、地球温暖化防止(土壌炭素貯留)、土壌侵食防止、資源(窒素等)の利用効率、動物福祉の面で優位な差がある(有機農業の方が優良)」*9と報告している★21。この結果、『土と内臓』、『土・牛・微生物』では、リービッヒに始まる慣行農業は土壌劣化の元凶として厳しく批判され、オルタナティブとしての環境再生型農業(リジェネラティブ農業)を志向している。不耕起栽培、畜産糞尿堆肥やマメ科の緑肥によって、土壌の肥沃度、炭素貯留機能(気候変動対策)、生物多様性を高める効果が期待されている。しかし、根拠となる「腐植の8割が微生物の死骸由来」というデータは極端なケースで、実際には2~6割と幅があり★22、植物はアミノ酸や低分子のペプチドだけでなく尿素さえも直接吸収できるが、それは無機態窒素が極めて乏しい条件(主に森林)でのみ活発化する機能であることも分かっている★23。つまり、主たる植物栄養の吸収経路は有機農業であっても投入された有機物が分解され、無機栄養として植物根に吸収される過程である。

不耕起栽培の土壌侵食対策としての有効性はラッタン・ラルらによって実証されており[24]、侵食のひどい地域では炭素貯留効果も期待できるが、それ以外の地域では炭素量が増加するのは表層土だけで下層土の炭素量が減少する問題も指摘され、長期的な効果の検証が必要とされている段階である★25、26。同等の収穫量を目指すとき、有機質肥料は化学肥料ほど即効性が高くないために過剰に施用されやすいという問題もある。日本は1992年に「有機農産物等の特別表示ガイドライン」を設け、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)の有機農産物の基準・認証制度で「有機」、「減農薬」*10のJAS表示基準を定めたが、ここに「肥料の適正な利用」という基準がない。国内の現状では、有機農業であっても、過剰施用のリスクがあり、環境保全(水質保全、土壌肥沃度)を保証しないことになる。

有機質肥料にのみ依存する食料生産では収穫量が25%減少するという推定★27や、それを補う農地の拡大によって温室効果ガスの排出量がむしろ増加するという試算もある★28。こうなると、議論は農法の是非にとどまらず、地球の適正人口に関する議論にまで波及する。有機農業で現在の世界人口を充分に養えないケースを考える必要があるからだ。

もっとも有名な研究では、人類の存続できる最少個体数と地球の環境収容力という制約を受ける中で全人類が富と資源と人権、文化・芸術を享受できる人口は20億人と推定されている(現在の世界人口は80億人)★29。この議論は先鋭化したディープ・エコロジー、ともすればエコファシズムとも親和性が高く、ここ100年で増加した「余剰の」60億人の大部分を占めるアジア・アフリカの出生率の高さを問題視することで新たな南北問題を生産しかねない。特にディープ・エコロジーは人間の環境問題への意識改革につながる可能性を秘める一方で、すでに豊かさを享受し(食料に不足していない)欧米の中産階級を中心に形成されたエリート中心主義、オリエンタリズム、ロマン主義的な傾向を持つとされる★30。これを直輸入すると、日本でも都市と農村、慣行農業と有機農業の立場や考えの違いを分断へと導くリスクがある。

現在では、地球の環境収容力には生物多様性の保護だけでなく気候変動(温室効果ガス排出量)といった視点も加わり、不可逆的な変化を招く限界点としてプラネタリー・バウンダリーという概念が生まれ、持続可能な開発目標(SDGs)にも繋がっている。「No one will be left behind(誰一人取り残さない)」というスローガンと適正人口論20億人(15~50億人という推定もある★31)という矛盾の中で誰一人飢えさせない持続的な食料生産を慣行農業、各種の有機農業が担っていくことになる。

図1──有機農業に関わるエコロジー思想の系譜

おわりに

植物・土壌のエコロジーから科学技術の進歩を吸収する慣行農業へのオルタナティブとしてエコロジー(自然との調和)を目指す中で、哲学としての有機農業(自然農業)、ライフスタイルとしての有機農業(パーマカルチャ―、バイオダイナミック農法、インドール式堆肥製造法)、ビジネスあるいは地球温暖化緩和策としての有機農業(環境保全型農業、環境再生型農業)が誕生し、分岐している。慣行農業と有機農業の対立に見られるように、二者択一の議論に陥りやすいが、慣行農業にとって深刻な化学肥料の高騰や有機農業にとって深刻な飼料価格の高騰、気候変動や世界情勢に左右される農業にあって、選択肢が多い方がリスクは少ない。個々の農法やライフスタイルの基盤となったエコロジーそのものの多様性に意識的であることが共存を可能にする“エコロジー”となると考えられる。注

*1──テーアは腐植栄養説に基づいて曖昧な“地力”を、農業に技術革新を引き起こした。中世ヨーロッパの農業生産は三圃式農法(冬穀作(コムギ・ライムギなど)─夏穀作(オオムギ・エンバクなど)−休閑の順序で輪作)と広大な放牧地(+採草地)や休閑地の共同利用を前提に成立していたが、土地の私有、労働力と資本力の投入が可能になると、休閑の代わりにマメ科植物(窒素固定)、飼料作物(カブやジャガイモ)を栽培する輪栽式農法(イギリスではノーフォーク農法)が発達した。

*2──リービッヒはこれ以外にも、微生物の存在、土壌のイオン交換反応の存在を容易に認めなかったことで知られる。化学の第一人者として錬金術や精神哲学を否定するなかで、必要以上に敵を作ったことがエコロジーの多様化、分断に影響したと考えられる。

*3──慣行農業に厳密な定義はなく、「工業化、機械化、大規模化、利益至上主義のもと、化学肥料や除草剤・農薬を用いる農業」のように認識されている。

*4──日本の福岡正信らの提唱した自然農業(後述)では落ち葉堆肥や鶏糞の利用に限定しており、区別が必要である。

*5──有機物の施用には微生物土壌動物の働きを促進し、団粒構造の発達など物理環境を改善する意義がある。これは化学肥料では代替できない。また、窒素、リン、カリウムという多量必須元素以外の栄養分(カルシウム、マグネシウム、硫黄などの中量必須元素、ホウ素、マンガン、鉄、亜鉛、銅、モリブデン等の微量必須元素)を補充する意義もある。

*6──令和2年12月に「肥料取締法(1950年施行)の一部を改正する法律」が施行され、ようやく化学肥料と堆肥を配合した肥料の製造・販売が可能になった。

*7──2006年の有機農業の推進に関する法律(有機農業推進法)では、有機農業は「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」と規定される。

*8──輸入飼料そのものは化学肥料を使用して生産されている点も、国内においてのみの有機農業にすぎないという批判もある。

*9──農林水産省の誤字は修正した。

*10──生物的防除(天敵、不妊虫導入)、化学的防除(殺虫剤)、耕種的防除(品種改良)、物理的防除(防虫ネット)を組み合わせることで、効果的に病害虫被害を抑える総合的病害虫管理(Integrated Pest Management, IPM)を理想としている。

★1──アルブレヒト・テーア『合理的農業の原理』(相川哲夫訳、農文協、2008)

★2──熊澤喜久雄「リービヒと日本の農学──リービヒ生誕200年に際して」(『肥料科学』第25号25: 1-60、肥料科学研究所、2003)

★3──リービッヒ「化学の農業及び生理学への応用」第9版、1876(『北海道農業試験場研究資料』第30号[吉田武彦訳、1986]1〜152頁)

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010823879.pdf ★4──小川眞里子『病原菌と国家──ヴィクトリア時代の衛生・科学・政治』(名古屋大学出版会、2016)

★5──Kirchmann, H., Thorvaldsson, G., Bergström, L., Gerzabek, M., Andrén, O., Eriksson, L. O., & Winninge, M. (2009). Fundamentals of organic agriculture–Past and present. In Organic crop production–ambitions and limitations (pp.13-37). Springer, Dordrecht.

★6──藤原辰史『ナチス・ドイツの有機農業──「自然との共生」が生んだ「民族の絶滅」』柏書房、2005)

★7──King, F.H. (1911) Farmers of Forty Centuries or Permanent Agriculture in China, Korea and Japan. The MacMillan Company, Madison, WI, USA, 441p(邦訳=『東アジア四千年の永続農業──中国・朝鮮・日本』杉本俊朗訳、農文協、2009)

★8──燕佐久太『下肥』(有隣堂、1914)

★9──熊沢喜久雄「チンキとケルネル わが国における農芸化学の曙」(『肥料科学』第9号(肥料科学研究所、1986)

https://www.a.u-tokyo.ac.jp/history/hiryou-9.pdf ★10──石田三雄「公害に肉薄した勇気ある東大助教授 調査に協力した学生も命がけ」(『近代日本の創造史』2 巻、21-34頁、2006)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/rcmcjs/2/0/2_0_21/_article/-char/ja/ ★11──「我が国の銅の需給状況の歴史と変遷」JOGMEC金属資源情報

https://mric.jogmec.go.jp/public/report/2006-08/chapter2.pdf ★12──宇井純『公害原論』(亜紀書房、1988)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/attach/pdf/meguji-full.pdf ★13──Treadwell, D. D., McKinney, D. E., & Creamer, N. G. (2003). From philosophy to science: A brief history of organic horticulture in the United States. HortScience, 38(5), 1009-1014.

★14──足立恭一郎「「産消提携」 による農の自立──山岸会の営みを事例として」(『季刊農業綜合研究』42-2、1989)

★15──冨田敬二「わが国における有機農業研究の到達点と今後の課題」(『農政經済研究23』27〜38頁、2001)

★16──高田かや『カルト村で生まれました。』(文藝春秋、2006)

★17──拙著『大地の五億年──せめぎあう土と生き物たち』(山と溪谷社、2022)

★18──https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/attach/pdf/meguji-full.pdf

★19── https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn060722.pdf

★20──Miltner, A., Bombach, P., Schmidt-Brücken, B., & Kästner, M. (2012) SOM genesis: microbial biomass as a significant source. Biogeochemistry, 111(1), pp.41-55.

★21──Näsholm, T., Kielland, K., & Ganeteg, U. (2009) Uptake of organic nitrogen by plants. New phytologist, 182(1), pp.31-48.

★22──Liang, C., Amelung, W., Lehmann, J., & Kästner, M. (2019) Quantitative assessment of microbial necromass contribution to soil organic matter. Global change biology, 25(11), pp.3578-3590.

★23──Fujii, K., & Hayakawa, C. (2022) Urea uptake by spruce tree roots in permafrost-affected soils. Soil Biology and Biochemistry, 169, 108647.

★24──Lal, R., Reicosky, D. C., & Hanson, J. D. (2007). Evolution of the plow over 10,000 years and the rationale for no-till farming. Soil and tillage research, 93(1), 1-12.

★25──Luo, Z., Wang, E., & Sun, O. J. (2010). Can no-tillage stimulate carbon sequestration in agricultural soils? A meta-analysis of paired experiments. Agriculture, ecosystems & environment, 139(1-2), 224-231.

★26──Cai, A., Han, T., Ren, T., Sanderman, J., Rui, Y., Wang, B., ... & Xu, M. (2022). Declines in soil carbon storage under no tillage can be alleviated in the long run. Geoderma, 425, 116028.

★27──Seufert, V., Ramankutty, N. & Foley, J. (2012). Comparing the yields of organic and conventional agriculture. Nature 485, 229–232 https://doi.org/10.1038/nature11069 https://www.nature.com/articles/nature11069

★28──Smith, L.G., Kirk, G.J.D., Jones, P.J. et al. (2019). The greenhouse gas impacts of converting food production in England and Wales to organic methods. Nature Communications 10, 4641

https://doi.org/10.1038/s41467-019-12622-7

★29──Daily G. C., A. H. Ehrlich, P. R. Ehrlich, Optimum human population size. Population and Environment 15, pp.469–475 (1994). 10.1007/BF02211719

★30──森岡正博「ディープエコロジー派の環境哲学・環境倫理学の射程」(『科学基礎論研究』21(2)、1993、85〜90頁)

★28──Washington, H., & Twomey, P. (2016). A Future Beyond Growth. Routledge.

藤井一至(ふじい・かずみち)

1981年まれ。森林科学。国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所主任研究員。著書=『大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち』(山と溪谷社、2015)、『土 地球最後のナゾ──100億人を養う土壌を求めて』(光文社新書、2018)など。

- 本特集の見立て:生環境構築史とヒューマンエコロジー

-

Perspective of the Special Issue: Habitat Building History and Human Ecologies

/本集立意:生环境构筑史与人类生态学

青井哲人/Akihito Aoi - エコロジーのはじまりと広がり

-

Origin and Extent of Ecology

/生态学的起始与发展

藤井一至/Kazumichi Fujii - ブックガイド1:「エコモダニズム」と生環境構築史

-

Review on Ecomodernism and Habitat Building History

/述要1:“生态现代主义”与生环境构筑史

日埜直彦/Naohiko Hino - ブックガイド2:再野生化(リワイルディング)について

-

Review on Ecosystem Re-wilding

/述要2:关于再野生化

松田法子/Noriko Matsuda - ブックガイド3:エコロジー思想の中の「無」

-

Review on “Emptiness” in Ecological Thought and Practice

/述要3:生态学思想中的“无”

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - ブックガイド4:エコロジー思想におけるオルタナティブを求める動き

-

Review on Quest for Alternatives in Ecological Thought

/述要4:生态学思想所追求的可选择性

藤井一至/Kazumichi Fujii - インタビュー:生物学者からみたエコロジー

-

Interview with Masaki Hoso: Ecology from the Biologist Viewpoint

/采访:生物学家细将贵眼中的生态学

細将貴+藤井一至+日埜直彦/Masaki Hoso+Kazumichi Fujii+Naohiko Hino - インタビュー:精神とエコロジーをつなぐ

-

Interview with Takeshi Matsushima: Connecting Mind and Ecology

/采访:精神和生态学间的联系

松嶋健+藤原辰史+日埜直彦+藤井一至+松田法子/Takeshi Matsushima+Tatsushi Fujihara+Naohiko Hino+Kazumichi Fujii+Noriko Matsuda

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜2024年度)、石灰石鉱業協会(第9号)