第5号

特集:

エコロジー諸思想のはじまりといま───生環境構築史から捉え直す Development of Ecological Thought: Reconstructing from the Viewpoint of Habitat Building History 生态学诸思想的发展:以生态学的视角重构

インタビュー:生物学者からみたエコロジー

細将貴+藤井一至+日埜直彦【早稲田大学教育学部理学科/HBH同人】

Interview with Masaki Hoso: Ecology from the Biologist ViewpointMasaki Hoso+Kazumichi Fujii+Naohiko Hino【Waseda University/HBH editors】

采访:生物学家细将贵眼中的生态学

In relation to society, the scope of ecology tends to be limited to human ecology, rather than natural ecology. No to limit our scope of ecology, we have interviewed with Dr. Masaki Hoso, an evolutionary ecologist studying interactions between snail and snake in relation to their asymmetry, on gap between existing ecologies. In Japan, the concept of human ecology meaning harmonization of human with nature has been accepted at earlier period, compared to the definition of academic ecology. Thus, academic discipline of ecology and human ecology are not equal. When the relatively new terms or concepts such as sustainable development goals (SDGs) are introduced, we might improve this chaos by adding ecological interpretations. Our generation has responsibility to prevent an extinction of species including human for future generations. There are complicated issues that have several answers depending on individuals’ values and time scales that we consider on. For example, conservation of goshawk nests and building of wind farm are not always compatible. Despite this, multiple indicators, which sometimes risk being conflicted, need to be discussed. One of findings from evolutional biology is that interactions within species, rather than interactions between species, is strong driving force. Interactions between humans are important for humans. To solve issues such as reduction of greenhouse gas emission and food risk, cooperation and wisdom of human beings would be required. Through science, evolutional biology, ecology, an increase in population who shares values on biodiversity is expected.

[2022.11.4 UPDATE]

ゲスト:

細将貴(生態学・生物学|早稲田大学教育学部理学科)

参加者:

藤井一至(森林科学|国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所)

日埜直彦(建築家|日埜建築設計事務所)

カタツムリとヘビの研究

藤井一至──まず生環境構築史について説明しますと、東京みたいな大都市ができてコンクリートで作ったのはいいけれど、もう壊せないなんていわれています。このまま未来の廃墟を作り続ける建築のあり方ってどうなのか? 持続的って言葉を気軽に言うけれど、そんな建築様式やライフスタイルはどんな形がありえるのか? ということを模索する取り組みです。これまで、SF小説、土、鉄、庭というテーマで特集を企画し、今回「エコロジー」にたどり着いています。今、エコバッグとかダイバーシティ(多様性)とか各種エコロジー関連の言葉が多く飛び交っています。改憲の議論で進化論が誤用されていたり、生産性を高める手段として多様性を解釈しようとした大学の先生の話が問題になったりと、エコロジーへの期待は大きいのでしょうけれど、混乱もある。また人文系だと、ヘッケルに始まるエコロジー(生態学)よりもエレン・リチャーズに始まるヒューマン・エコロジーのほうが議論の中心になります。そこでは人間と自然はどう調和できるのか、レイチェル・カーソンに代表される自然保護の話だけになってしまう。それでは生態学の全体像を捉えきれていないのではないかと思い、今回細将貴さんにインタビューをお願いしました。

日埜直彦──私は学者ではなく建築の設計をしております。人間は生きている限り建築を使っているわけですが、そういう建築を設計している我々は、本当のところ何をやっているのか、というのが生環境構築史での個人的な問題意識になります。建築は生活の中でもちろん役に立っているけど、その日常からいったん距離をとって俯瞰して見たとき、本質的には何をやっていることになるのか、その正体をつかみたい。

建築分野でエコロジーというと、例えば「二酸化炭素排出量削減のため断熱性能を上げましょう」とか、もっと端的に「複層ガラスにしましょう」とか、要するにエネルギー効率の問題にすぐになります。でも頭のどこかでそれはいかにもエコロジー問題の矮小化じゃないかと思う部分があるわけです。むしろエコロジーについて何かしなきゃいけない、という社会状況に押されてそこに短絡的に飛びついている、という面が無きにしも非ずではないか。

そういった現実を相対化するために、生物学を足場とした本来のエコロジーから現在のいわゆる「エコ」をめぐる議論を見返してみると何が見えてくるか、教えていただければ嬉しく思います。現状のヒューマン・エコロジーはエコロジーの古い固定観念に囚われているんじゃないか、という予感もありまして、その意識をアップデートする手掛かりを得られればと思います。

細将貴──ずいぶんと大きいテーマで、自分がピュアな生態学者を代表していいのか自信がないのですが、よろしくお願いします。

藤井──細さんの研究の話が聞ければ満足です。まず、細さんの著書の『右利きのヘビ仮説──追うヘビ、逃げるカタツムリの右と左の共進化』(東海大学出版会、2012)でカタツムリを選んだきっかけはどういったものでしょうか?

細──私はもともと理学出身ではなくて、大学は半分文系の総合人間学部、修士課程もアジア・アフリカ地域研究科で、講座の教授も焼畑や土を研究していました。そういう雑多なところを歩いてきました。素朴に生き物が好きとか、自然保護が大事とか、みたいな感じの学生で、最初から研究者になろうと思っていたわけではなかったのです。学生生活をしていてカタツムリの世界で右左の問題が未解決で残っているということを知り、一方で雑多な知識の中にカタツムリを食べるヘビがいるというのがあって、これで説明できたら楽しいなと考えて調べたらうまくいった、ということなんです。最初からカタツムリが大好きで、というわけではないんですよ。

藤井──自然保護に関心があったり、雑多な知識の中にカタツムリがある人は世の中一般には普通ではないと思いますよ。

細──自然が好きとか、自然保護が大事とかいった気持ちは高校生や中学生の頃から持っていたとは思うんですけれど、最初から興味が固まっていたわけではなくて、何者でもない状態で学生をやっていたので、周りの友人と話を合わせるためであったり、刺激を受けたりした結果として、いろんな生き物、そんなに万遍なくではないですけれども、ある程度のグループについて専門的にわかるようになったという感じですね。あまり能動的ではなかったと思います。

藤井──『右利きのヘビ仮説』について私から紹介します。ヘビの右と左の歯の数はそれぞれ24、16と異なる。カタツムリは大半が右巻きだけれど、少数の左巻きも存在する。カタツムリは右巻き、左巻きでヘビに食べられにくいほうが生存に有利になるのではないか、という仮説に始まります。しかも、右巻き同士のほうが交尾しやすいはずなのに、ヘビの歯型のズレによって左巻きのカタツムリにも存在できる理由があるんだ、という話だったかと思うんですが、このテーマはさらに続けていらっしゃるんですか?

写真右:右巻きのカタツムリ

写真左:左巻のカタツムリ

カタツムリを捕食するイワサキセダカヘビ

細──仮説の検証と意味では一通り終わったので、そのまま学生にやらせても仕方がない。ヘビに限らず、自分でオリジナルな仮説を見つけて、それを検証する快感をモチベーションにしています。

日埜──独創的な仮説というのは突然ひらめくものなんでしょうか。それとも論理的に筋道立てて見定めていくものなんでしょうか。

細──まったく新しいことを思いつくというよりは、無関係に見えるものが繋がっているんじゃないかと考えて、辻褄が合えば、値打ちがあるんじゃないかというふうに考えいく順番です。

エコロジーと生態学の隔たり

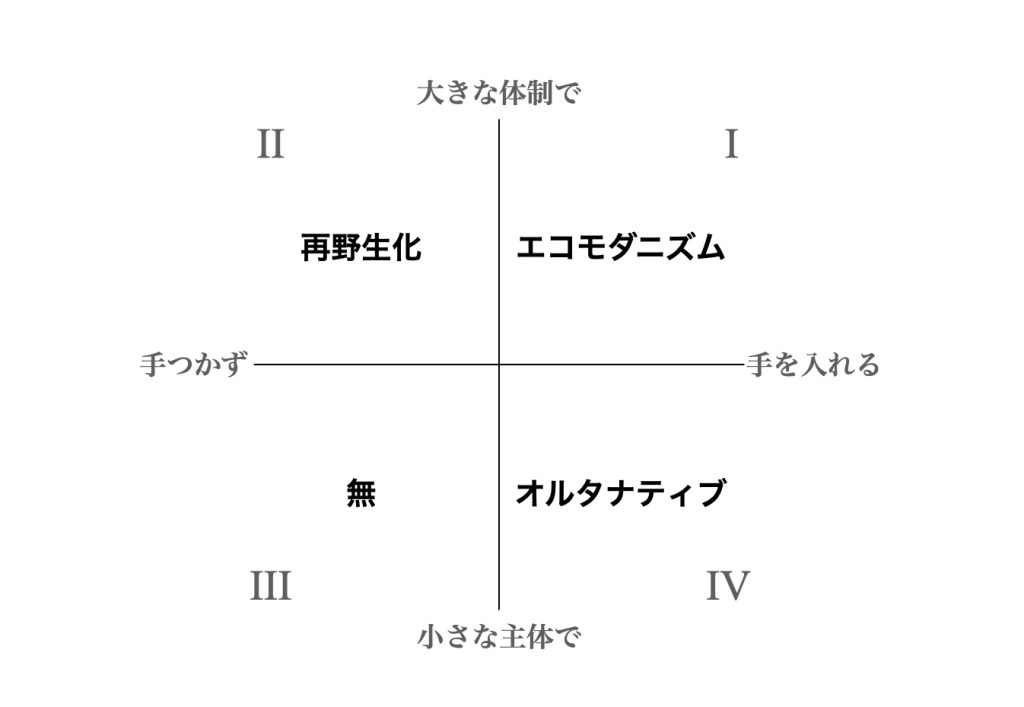

藤井──人によってエコロジーをいろんな意味合いで使っていると思います。例えば、SDGsの文脈でエコロジーだと言っている人がいても、ある人にとってそれはエコロジーに見えなかったり。エコロジーについてビジネスマンが「エコロジーはビジネスの一丁目一番地だ」と言いつつも、定義を学校で教わったわけではない。生態学の分厚い教科書を読んでもらうわけにもいかない。いろいろなエコロジーがあるので、X軸に操作する程度を、Y軸に国や大資本が主導する程度をとって4象限に分けて、いろんな取り組みをプロットしてみようと試みています。すると、エコモダニズム、再野生化、無、オルタナティブという4象限に幅広く分布します。この現状のエコロジーの氾濫状態についてどう思われますか?

本特集におけるヒューマン・エコロジーのマッピング

細──「生態学」と「エコロジー」がイコールじゃないところにまず問題があると思うんですよ。多くの人は生態学って言葉を聞く前にエコロジーのほうを聞いていて、エコって言うと「自然に優しい」みたいなイメージしかないんですよね。それは「生態学」ではないので、共通の定義を持ってないんです。そうすると人それぞれに「自然に優しい」の定義が頭にあって、好き勝手に言っているのが現状だと思います。専門家になってしまった今となっては心苦しく、何とか一本化できれば良かったと思いますが、言葉が先にできていて、今さら教育を受ける立場にない人たちが「エコロジー」を使いまくっているので、これを直すのは無理でしょう。別の言葉で上書きするとかそういうことしかないんじゃないかなと思っています。SDGsなんて新しい概念で出てきて十分に言葉としては流行っているので、SDGsの本当の意味はこれだよって上書きできれば、もしかするとこの混乱は回避できるのかなという気が少しだけしました。

ただ、エコロジーもエコノミーの双子の兄弟ですから。そもそも人間が地球上で何人暮らせるかみたいなことを知るのが最初の究極の目標として発達した応用科学の上にあるので、そんなに偉そうにできないかなと思っています。

藤井──細さんのホームページの一番上の標語に「人生は最適化できない」とあります。生態学を「自然の経済学」と訳したときに、落っこちてしまう部分がある。もっと大切なことを伝えたいと思いませんか? 単純化してしまうと、いかに自然を最適化し、地球の許容範囲で資源利用を最適化するっていう人類のあり方って、やばい科学になっている気もします。

細──「人生は最適化できない」は、何があっても、もっと最適な人生があるはずじゃなかったかと後悔しなくていいようにと思って書いたものです。人生も同じだと思うんですが、何かひとつの指標を最大化するというように考えてはいけないようなことがいろんな現象であると思っていて、エコも同じだと思うんですよね。生産性が最大になるようにするにはどうすればいいかという軸が一方にあってもいいと思いますが、そこに元々いた生き物たちの持続可能性を最大化するシステムはどれかっていう考え方もあってもいいですし、そこで暮らす人たちが最もストレスなく暮らせるバランスが大事だという考え方もあってもいいと思うんですよね。なので、解決策ってわけではないですけれども、複数の指標があるんだっていうことは共通の認識として持っていてもらうことは大事かなと。ただ、その認識の下では、例えば国という大きな力を持ったところで何か方向を決める際に、あれもこれも大事だというのを漏らさず入れるとか、時に相反するものを目標に入れたときにどう塩梅をとるのか、など、一義には決まらないという問題がどうしても残るので、私は解決策を持ってませんが、難しい問題だなと思います。

藤井──例えば、森林の分野ですと、林野庁は一番成長量が良い森を作ろうと言い、その隣で環境省が多様性を最大にするはどうしたらいいかと言うと、現場の林業の人達は混乱する。国として何をベストにするか出してくれないと困るという議論になります。

日埜──蛇とカタツムリのご研究は、この2つの生き物のあいだに鍵と鍵穴のような適応の関係があることの発見ですね。生物学者がエコロジーについてそういう関係を記述するときには、そのこと自体が良いとか悪いとかいう話は問わないと思います。単に「こうである。面白いですね」ということですね。

ところが、公害問題にしろ環境問題にしろ、社会がエコロジーを語るときには、つねに良い悪いの評価がつきまとう。つまり、人間が環境に悪いことをしているから、それを止めるか、止められないにしても和らげましょう、という、敢えて言えば人間の良心の呵責みたいなものが前提になっている。それがエコロジーに良いことをすべき、という規範を導いています。 生態学と社会のエコロジーに対する前提のそういう違いが、今言っているズレの根っこにあるんじゃないかと思うんです。生態学者が、現象がいったいどういう関係において成り立っているのかをまず知ろうとしているとしたら、社会は、どうしたら良いのかってことに関心を集中させている。そうしてエコロジーを見る視野が狭くなって、環境への影響をともかく小さくしようと性急に改善策を探し始め、問題が矮小化されてしまう。あげくのはてに二酸化炭素を固定すればいいんでしょうみたいな短絡に陥って、森林のバイオマスを増やそうという話に行き着く。各論の議論が始まるとそもそもの前提のズレを直すのがすごく難しくなるのはよくあることですが。本当は全体としてはこういう問題なんだということをある程度共有できるようになるといいんでしょうね。

細──そうですね。ですから、あえて学者側とそうでない側に立場として分けて考えると、学者にできるのは、とにかくニュートラルに、こうなればこういうふうになりますよ、こういうのを選べばこうなりますよ、というのをなるべく精度よくお伝えすることで、それが誠実な立場ですよね。そこから選ぶのを全部そうでない側の人達に丸投げするのもいけないと思うし、逆に専門性がない人たちが専門性のある人たちが言っていることを頭越しにして自分たちのモチベーションを満足させることに執心しても良くないと思うので、役割が分かれるにしても、お互いを理解していくことはまず必要なのかと思います。

社会における生態学の役割

日埜──藤井さんが以前、生態学者には公害問題のときにしかるべき役割を果たせなかったトラウマのようなものがあるんだという話をされていました。なぜ積極的に動けなかったか勝手に考えてみると、公害のダメージを受けた環境も、生態学者からするとそれはそれでひとつの環境であり、公害以前が良くて公害以後が駄目だとは簡単には言えない、ということもあるのかなあと思うんですけど、いかがでしょう。細──そうですね。公害のときに学者がそこに生きている人たちの味方にならなかったとか、ちょっとセンシティブな最近の話であれば福島の原発のときもそんなに暮らす人たちの立場から何かを発信するってことがなかなかできなかった。これは、職業研究者として食っていくときに何か発信するっていうのは、その後の時間コストとかいろんな評判の問題とかがあるので動かないのが保身の上では楽っていうのがきっとあって、それで予算がつくとかであればまた別なんですけど、それを決めるのは国なので。そこで学者が能動的に動けばもっといろんな良いことがあったとは思うんですけれども、動けなかったのもわかるな、同情もできるなと思います。公害もそんな状況があったと思うんですよね。なので、そういうときに専門知がちゃんと役に立つように制度設計されていれば、あるいはもう少し研究者が暇になっているとか、もうちょっと自由度の高い暮らし方のできる職業であれば、いいのかなと思います。

日埜──産業によって改変されてしまった自然は良くなくて、改変される前が良いんだって言うのはなかなか難しいのかなとも思うんですが、それはどうなんでしょうか。

細──それは人によります。今でも戦う生態学者というのもたくさんいます。ただ、良さを何の尺度に持ってくるかによるんですけど。地元の方にとって重要な海の幸や山の幸のベースになっているから自然を守るべきだ、原発を作ってはいけない、ダムを作ってはいけないというときに、そういう理屈を持ってくることが片方であります。そういう状況では普通に行われることだと思うんですけれども、もうひとつ、生態学者、もうちょっと広く生物学者としては、どのぐらい取り返しのつかないことなのかっていうのをある程度見積もることができるんですよね。生き物の絶滅が不可逆的であると。それさえ回避できれば何百年か何千年かわからないけれど、望ましい姿を復元することが可能な目が残るので。どこから取り返しがつかないかっていうのは人それぞれで段階的なんですが、絶滅が起きるという段階では、多分大方の生態学者はそれは不可逆的だからやめましょうという言い方をすると思います。なので、ある意味客観的に、絶滅が起こるからここから先はダメと線引きができるだろうと。あとは、そこに暮らす人たちにとっての自然資本としての価値を見積もって、これはもうダメなんじゃないか、ここまでは良いんじゃないかと、段階的に、ある意味主観的な線引きもできるということです。

日埜──そういうグラデーションのなかで、自分の立場をどう確保するかということもそれなりに切実な圧として作用する。生態学者、生物学者だからといって、そういうリアリティを抜きにして超然と発言できるかと言えばそう単純ではない、ということでしょうかね。

細──そんな気がします。

日埜──一方で、種の水準では絶滅っていう問題がある。それに対しては取り返しがつかないから生物学者としての判断は明快で、絶滅を防ぎたい。だけれど、生態系が破壊されることについては、それほど強くは言えないっていうこともあるんでしょうか。

細──誰にとって価値があるかによると思います。種の絶滅というと、未来のすべての人類が損害を被ることになるので、これはちょっとまずいと言っておかないと、未来の人達から後ろ指されるのがわかっているので言うわけですよね。だけど、今生きている人や100年ぐらいの範囲の人たちに対してどう利益があるかっていうことについては、そこまで強く言う義務はないという感覚があります。

日埜──未来の人たちへの責任、利益、損失、そこの辺のニュアンスをもう少し教えてください。

細──例えば、日本ですごい予算をかけてトキを復活させました。大陸に残っていたから、日本に戻すというモチベーションがあるなかで、技術的に難しくないので行われた。ただ莫大な予算がかかったと聞いています。でもこれは可能だったから実施された。例えば、ニホンカワウソとかニホンオオカミとか、もう確実に失われていると思っていいものたちを復活させるのはどんなにお金積んでも無理なんですよね。おそらくトキよりもシンボリックで、もしできるんだったらもっとお金使っていいと日本国民が思っているかもしれない生き物たちなんですけれども、もうそれは無理で。ということは、その種の絶滅っていうのは、トキよりもはるかに大きな金額をつけるべきものなんですよね。

日埜──あー、そう考えるのか。

細──これは、あくまでひとつの目安です。例えば、100億円かかったとして、オオカミが110億円なのか1,000億円なのか1兆円なのか、上は限りがないのでわかりませんが、そういうふうに説明すると、どのくらいの金銭的な損失なのかをある程度見積もれるんじゃないかなって思いますね。これは文化的なものというか、日本国民の気持ちに対してかかるお金の問題で、もうちょっとプラクティカルに気温上昇の経済的な不利益などスケールの大きいものになってくると全然違う計算になってくると思うんですけれども、絶滅についてはこういう見積もりができることになります。

日埜──トキについては日本のシンボルという意味があったから、とくに注目されたし、お金がかけられることに対して反対意見も出なかった。でもそこからサスティナビリティまで視野を広げて、トキが生きていく生態系、環境まで保護しようとなったら少し怪しくなる気がします。その辺についてはどういうニュアンスなんでしょうか。

細──生態学のなかでもその生態系の持続性、やっぱりこれもエコロジーと同じで何を指標にして測るかによると思うんですけれども、そこにいるすべての生き物がその後存続できる保証があるなどですね。スケールにもよります。手を加えなければ、攪乱がなければ、中の生き物の構成は変わっていきますし、さらに、そこで人間が暮らしていくっていう制約を加えたときにそれが可能になる範囲に収めるというように、いろんな尺度が出てくるので、一概には言いづらいですね。そこに暮らしている皆さんはどこまでどうしたらいいですか? っていうのがまずあって、それに合わせてお答えすることになりますかね。

日埜──もちろん複雑だし、価値尺度によって選択肢も変わってくるでしょうね。

二酸化炭素排出の削減とオオタカの保全のあいだ

日埜──生環境構築史の同人のあいだで議論になる事例として、オランダのオーストヴァールデァスプラッセンで行われている、埋立島の再野生化のプロジェクトがあります。オランダはいたるところ干拓地ですが、そこも近年水面が埋め立てられた場所で、そこに人間が登場する以前の自然環境を再現しようというプロジェクトです。ポーランドから野生種に近い馬が持ち込まれ、牛の原種に近いとされるものを連れてくる、といった感じでかなり大規模に生態系の再現が試みられています。人工的に地面が作られたオランダだからこそ、むしろお金をかけて、場所を割いて、広大な再野生化のフィールドを作ろうということなんでしょう。このプロジェクトとトキの保護は似てるところがありますね。トキについては、一旦絶滅してしまって、中国から同じ種を持ってきた。オランダの場合はそれを生態系単位でやっている。人間がどういうスケールの負担なら受け入れるかって問題になるかと思います。再野生化は生物学者からすると極端な例だと思いますが、これについても立場がいろいろありそうですね。藤井──再野生化について追加すると、エマ・マリスさんは『「自然」という幻想──多自然ガーデニングによる新しい自然保護』のなかで、自然公園に行ってみたけれど、そこはレンジャーたちが自然植生を植林し続けて、観光客がいくら歩いても元に戻るように人が手を加えて、外来種がいたら引っこ抜いていくようなことをしていて、自然公園がすごく人間臭い環境になっている、と言います。というわけで、自然というものの再定義が必要じゃないかと問題提起しています。実際に外来種がどんどん入ってしまった都市公園を子どもたちがそれを自然だと思って触れ合うような環境があったとしたら、それも自然と呼んでもっと親しむようにしてあげよう、ということです。鎮守の森でも人間臭い、本当の天然林しかだめだ、という話ではない。若狭湾辺りが氷河期にスギの避寒地になって、そこから再出発できたようにレフュージア(避難所)のようにどこかで多様性をちゃんと守れる場所があれば、外来種を毛嫌いしなくていい、自然に任せるんだっていう考えがあるようです。

細──なるほど。じつは僕もオランダにしばらく住んでたことがあって、水の下だった場所にできた国なので、基本はすべてが人工的な環境なんですよね。これって、日本人にとってはとても親しみがあって、里山がまさにそうですよね。手を入れないと却って生物多様性が落ちてしまうような環境をたくさん見てきている。あと、ヨーロッパと日本のもうちょっとタイムスケールの長い話としての違いは、とくに北ヨーロッパは氷河に覆われちゃって、アルプスより北側は、生物多様性の歴史が浅いんですよね。日本は国土の中にある程度レフュージアがあって、最終氷期後にそこから生物たちが分布を再拡大したっていう事情がある。なので、身近な自然を改変することに対する抵抗はヨーロッパのほうが一般に低い。作られた自然に対する愛情っていうのが元々ある自然に対する愛情と大して変わらない。そういう違いがあるんじゃないかなっていう気がします。でも日本人が里山好きなのと大きくは変わらないように思います。そういう素地があってか、都市生態学っていうのがヨーロッパですごく今盛んになってきていている。

僕は昔、小学校の国語の教科書に「子どもにとって都市も自然だ」っていう文章(日野啓三『都市という新しい自然』)があったのをよく覚えています。子どもが親しむコンクリートの塀に囲まれた小さな公園で、管理されている生き物たちのふれあいが子どもたちにとって原体験になっていて、その状況を自然だと認識している。だから、人の手が入っていない環境を自然と呼ぶんだと言って、後々子どもたちの思いを上書きしてはいけない。こういうメッセージだったと思います。

人の手が入っていない自然環境は地球上にはもうないので、ある程度は人の手が入っているものであることを前提にして、そこで暮らす人たちが何を望むのかとか、それによって失われるものがあっても代わりに得られるもののほうが大事だとか、そういう話になっていくのかなと思います。何しても多分生き物と触れているっていうことは、その後の考え方を発展させていくうえでもベースとしてあったほうがいいと思うので、作られた環境であっても小さい頃から触れている状況のほうが、人間という生き物にとって自然だと思います。

藤井──先ほど生態学者が公害問題に無力だったという話がありましたが、高度経済成長期に山を開発するときに「ここにはこういう生き物がいて保護しないといけない」と主張した地域のナチュラリストや高校・中学校の生物の先生は、「この村は発展する」と信じる利益やサービスの享受者から生き物マニアだと思われることもあったかと思います。私も土が大事だよと言っても、土マニアだと思われがちです。そこで、生物多様性、生態系サービス、SDGsと徐々にみんなに寄り添って、あなたにとっても役に立つことですよと翻訳してきた。それでわかってもらうことが大事だっていうのは共通認識があったのかなと思います。そういうふうに生態学がかなり浸透している反面、保全に関わるナチュラリストみたいな方と学会との乖離が進んでいるようなそんな気もします。

細──20年ぐらい前、保全生態学というのが大きく展開していました。しかし、生態学会は他の分野もいろいろと吸収していって大きくなってきていて、若手の活躍の場も世界に広がりグローバルなテーマを扱う人が多くなったので、日本のローカルなテーマを扱うことが小さく見られがちになっている傾向はあるかもしれません。現場で保全に関わる人の話を聞くこともありましたが、サイエンスはあまり現場で役に立てなくて、その活動を持続させていく中心人物がどういう人柄かっていうことのほうが大事だったりします。学問として極めていくことが現場であんまり役に立ってないんだろうなと、外から見てちょっと思っていましたね。

僕もフィールドワークを行っていた沖縄で、リゾートホテルの建設をどうするかというローカルな話がありましたが、その分野の専門性もないので、そんなに関わりが持てなかったし持たなかったなということを思い出します。

日埜──保全生態学的な発想は現場では行動指針としてすごくわかりやすく共有されているけれど、学問的にはもう少しニュートラルに現実を把握しようとしているということでしょうか?

細──基礎の生態学はどこの生態系でも通用するのですが、プラクティカルに一番役に立つものを提供しているわけじゃないなという気がします。例えば、もう少し大きなスケールで、国立公園の形をどういうふうに作るかというときに、連続してなくても、ただ面積の大きなひとつの土地を確保するのがいいのか、総面積が多少小さくても、複数の土地が接続しているもののほうがいいのか。これは基礎の生態学の知見がないと白黒つけられなかった問題ですよね。大きなスケールでは役に立っている。ただ、山ひとつ、浜辺ひとつ守るっていうときには、基礎研究は前線に立てない。分類学者のほうが強力で、絶滅危惧種や土地の名前を戴く新種が見つかったという方が、社会には強く作用します。

日埜──結局、「エコ」の問題としては、片方にオオタカを守れって話があって、もう片方で二酸化炭素排出量を減らせという話があって、両極端はあるけどそのあいだがない。そのあいだを埋めるのが生態学、生態系のビジョンではないかと思います。でもなかなかわかりにくく、共有されない。でも、共有されない、しょうがないねって言って済む問題でもないですよね。例えば景観生態学という分野は生態系の知見をベースに、地域スケール・都市スケールの景観と生態系を保全するいろいろな手法を教えてくれます。なかなか面白くて勉強になるのですが、つまりわれわれがどういう生活環境を目指すべきかを考えるうえで具体的なヒントはそういうところにすでにある。そんなことからうまく共有できるようにならないものか。生環境構築史みたいなWebページのメッセージもそのお手伝いができればいいのですが。

細──二酸化炭素の削減とオオタカを守れっていう2者間のギャップが大きいというのは、とてもわかりやすい喩えだと思いますね。そのときに、エコロジーと生物多様性がじつは違う概念だということが問題になる。例えば、オオタカが営巣しているから風力発電所を作るべきではないが、二酸化炭素ガス排出削減のためには風力発電所を建てたほうが良いとなったときに2者は両立しない。一般の人が触れることができる情報がその両極端のものしかなかったりするので、その中間がないという状況がありそうです。

藤井──生態系サービスのトレードオフの話になりますね。ストーリー全体としてじゃなくて結論だけ取ると二酸化炭素だけの話になってしまうという問題がいろんなところで起きている問題。細さんは自分のできることと社会からの要請のギャップを感じることはありますか? 私だと土の知識を提供できるけれど、家庭菜園のトマトをよく育てるには? と聞かれるとギャップを感じます。

細──「カタツムリが好きなんですよね?」、「カタツムリ最近見ないんですけど?」と聞かれることが多いです。先入観があるみたいです。カタツムリ好きといえば好きですけど。

藤井──ステレオタイプにはめられやすいですよね。

人間の偉大さが試されている

日埜──率直に、二酸化炭素削減みたいなことばかり議論される現状を生態学者としてどう見ているんでしょうか?もっといろんなインパクトを人間は環境に与えているんだから、それを全体として考えることが必要なはずじゃないんですか? と思うわけですけど、生態学者からするとどうなんでしょうか。細──僕も温暖化の見積もりについて正確にわかっているわけではないんですが、そもそも地球で人が生きていけてるっていうのは結構偶然で、ちょっぴり違うだけでも火星とか金星みたいにまったく人間は生きていけない状況になるんですよね。そういうことを考えると、気候変動によって地球上から生命がいなくなるということはあってもおかしくないので、それを予見できている段階で軽く見ることはできないなと思います。ひとつの国が何とかすればいいという話ではないので、すごくチャレンジングでその解決ができるかどうかで人類の偉大さが試されているフェーズにあるんだと思う。オオタカも大事だけれど、気候変動を軽く見ることはできない。

藤井──本当に異常気象なのかどうなのか私たちは分かっていなくて、平常気象なんてものはないということを実感しているフェーズのような気もするんですが、気象って一番実感が湧きやすいですよね。私の専門である土なんかは実感が湧きにくい代表で。そうした実感の湧きにくいオオタカやセダカヘビの大事さもわかってほしい。一方で、過度に主張しすぎると分断が生まれやすいテーマもあります。温暖化はシェアしやすい。

細──人類が絶滅しない、持続的であることが一番です。生き残ったうえで、その先は価値観の問題にはなりますが、私は生き物が好きなので、サイエンス、進化生物学や生態学を通して生き物の多様性に価値を感じる人間を増やせたらと思います。

藤井──農業分野だと、生物多様性のなかで役に立つものだけ残せばいいじゃないか? と考えがちです。それは、そもそもの生物多様性の概念に喧嘩売っている考えで、それが分からないところも含めて多様性が重要なんですよね、っていう大前提があるはずなんですが、オオタカ、セダカヘビは本当に必要なんでしょうか? みたいな思考があります。ついつい私たちの限られた見識、タイムスケールのなかでの話で結論を欲しがってしまう。今日の生活には関係なくても、将来的に可逆的ではなくなってしまうことが結構なリスクとして存在する。視野を広げるってことが基礎研究の大事な仕事かなと思います。細さんのセダカヘビとカタツムリの話はNHKの「ホットスポット 最後の楽園」(Season 3第1回 巨大生物が集う海~カリブ海 ユカタン半島、2020年1月26日放送)で紹介されていましたが、あれを見れば、セダカヘビも重要だと思ってもらうこともできるとは思います。

日埜──最適化はなんらかの価値観に基づくものでしょうけど、多様な価値観が成立するときに、一歩引いた生態学の基礎的な考え方が役に立つかもしれない。

細──本当に役に立つ立たないの話であれば、今分かってないことにどれだけの価値を信じられるかっていう問題だと思うんですよね。今の科学技術で価値を見出せないものというのが、未来永劫価値を生み出さないものかというと、そんなこと誰にも言えないわけなんですよね。なので、不可逆的でない限りにおいては大体のことはいいと思うけれども、不可逆的になる可能性があるときには、ちょっと考えたほうがいいんじゃないかっていう、そういう立場を取り続けたいですね。

藤井──私の分野だと土壌の健康(Soil health)が流行っていますが、健康がこうじゃなきゃダメだっていう状態になってしまうと随分エコロジーはきつい話になる。ここ100年の間に私たちの役に立つものをいかに残すかとか、そういう話の中で決まってしまう。絶対私たち人間の生存・暮らしが前提になる狭い話になってしまうのですが、いろんな尺度を残しておかないといけないとは思いますね。

細──SGDsでひとつ、良いというか賢いのは、17個の目標に分けていることですね。これは、すべてをいっぺんに最適化できないということを前提にしている。賢い設計ですね。

藤井──17個が拮抗、対立する部分もあるけれど、許容できる部分もあると。

日埜──人類が滅亡しない程度の、マイルドな気候変動ってのもありえるのだと思いますが、そういう場合には違う生態系への遷移があるのだろうし、それに応じて人間の活動も変わっていくでしょう。現にある生態系を解明するだけでなく、未来の生態系に対してポジティブに生態系を考えることはできるものでしょうか。

細──生態学の理論の検証ができるっていう可能性はありますね。

日埜──もうすこし今の現実に近い話として、ダーウィンフィンチの分化と、都市生態系のなかでカラスのくちばしの形が変化していることは、本質的にはそう違わないように思います。そんなふうに新たなニッチができることで現に変化は起こっている。生環境の変化によって人間の生き方も変化する、現在を維持できるのが一番良いという想定を超えて、生態系が変化していく、そういうダイナミズムに向けて、生態学者は何を言えるでしょう?

細──気候変動の影響で、人類にとって一番重要なのは食料生産ですよね。ウクライナとロシアの件だけでも食料問題が深刻化している。他の国と仲良くやらないと乗り越えられないようになっていて、人間の偉大さが試されているということだと思います。他の国と仲良くやっていくシステムを作っていけるかどうかが大事なんじゃないかと思います。生態学で重要な概念には資源競争などいろいろありますが、他種の生き物との相互作用よりも、ひとつの種の中での相互作用のほうが圧倒的に強力なんですよね、とくに進化生物学では。外部から何か作用を受けるというよりは、内部で。人間は、法などによって内部でのコントロールがより可能なだけましです。人間にとって重要なのは、人間との関係なので。それから、未来のことを予測して行動できるのは、霊長類では人間だけといわれている。

日埜──なるほど。それは大前提としてそうですね。大切な知見です。まずはそこに知恵の使い方がある、と。

藤井──細さんおすすめのエコロジーの本あります? みんなが楽しめそうな。

細──宮崎駿『風の谷のナウシカ』がいいと思いますね。混沌とした様子から興味を引き立てる。人間同士の争いが環境の変動よりもより強烈だったってことも書いてあります。大海嘯(だいかいしょう)の後に何が起きたかをクシャナが見抜いていたとか。

藤井──ナウシカにもいろんな考えが共存していますよね。これからもう数時間話さないといけなくなりますので、ここでは問題提起で終わることにいたしましょうか。今日はありがとうございました。

細将貴(ほそ・まさき)

1980年生まれ。早稲田大学教育学部理学科生物学専修准教授。著書に『右利きのヘビ仮説――追うヘビ、逃げるカタツムリの右と左の共進化』(東海大学出版会、2012)、監訳書にハーベイ・B・リリーホワイト『ヘビという生き方』(東海大学出版部、2019年)。

藤井一至(ふじい・かずみち)

1981年まれ。森林科学。国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所主任研究員。著書=『大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち』(山と溪谷社、2015)、『土 地球最後のナゾ──100億人を養う土壌を求めて』(光文社新書、2018)など。

日埜直彦(ひの・なおひこ)

1971年生まれ。建築家。日埜建築設計事務所主宰。芝浦工業大学非常勤講師。作品=《ギャラリー小柳ビューイングルーム》、《F.I.L.》、《ヨコハマトリエンナーレ2014会場構成》など。著書=『日本近現代建築の歴史』(講談社、2021)、共著=『白熱講義──これからの日本に都市計画は必要ですか』(学芸出版社、2014)、『磯崎新インタヴューズ』(LIXIL出版、2014)、『Real Urbanism』(Architectura & Natura、2018)ほか。国際巡回展「Struggling Cities」企画監修。

- 本特集の見立て:生環境構築史とヒューマンエコロジー

-

Perspective of the Special Issue: Habitat Building History and Human Ecologies

/本集立意:生环境构筑史与人类生态学

青井哲人/Akihito Aoi - エコロジーのはじまりと広がり

-

Origin and Extent of Ecology

/生态学的起始与发展

藤井一至/Kazumichi Fujii - ブックガイド1:「エコモダニズム」と生環境構築史

-

Review on Ecomodernism and Habitat Building History

/述要1:“生态现代主义”与生环境构筑史

日埜直彦/Naohiko Hino - ブックガイド2:再野生化(リワイルディング)について

-

Review on Ecosystem Re-wilding

/述要2:关于再野生化

松田法子/Noriko Matsuda - ブックガイド3:エコロジー思想の中の「無」

-

Review on “Emptiness” in Ecological Thought and Practice

/述要3:生态学思想中的“无”

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - ブックガイド4:エコロジー思想におけるオルタナティブを求める動き

-

Review on Quest for Alternatives in Ecological Thought

/述要4:生态学思想所追求的可选择性

藤井一至/Kazumichi Fujii - インタビュー:生物学者からみたエコロジー

-

Interview with Masaki Hoso: Ecology from the Biologist Viewpoint

/采访:生物学家细将贵眼中的生态学

細将貴+藤井一至+日埜直彦/Masaki Hoso+Kazumichi Fujii+Naohiko Hino - インタビュー:精神とエコロジーをつなぐ

-

Interview with Takeshi Matsushima: Connecting Mind and Ecology

/采访:精神和生态学间的联系

松嶋健+藤原辰史+日埜直彦+藤井一至+松田法子/Takeshi Matsushima+Tatsushi Fujihara+Naohiko Hino+Kazumichi Fujii+Noriko Matsuda

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜2024年度)、石灰石鉱業協会(第9号)