第1号 特集:SF生環境構築史大全 A Sci-Fi Guide to Habitat Building History 科幻生環境構築史大全

地球の住まい方──ジュール・ヴェルヌ〈驚異の旅〉における「ロビンソンもの」の展開

石橋正孝【立教大学】

Verne’s Never-ending VoyagesMasataka Ishibashi【Rikkyo University】

地球的居住方法——儒勒・凡尔纳《奇异旅行》系列中的“荒岛文学”情节

The nineteenth-century French writer Jules Verne’s famous Extraordinary Voyages is a series including popular works such as Journey to the Center of the Earth, Twenty Thousand Leagues Under the Sea, and The Mysterious Island. Though there is little narrative connection between them, all the books are nonetheless united by a shared project to describe Earth; they are all structured to take the reader “around the world. ” In the series, endeavoring characters are driven by two related forces; an attraction to undiscovered areas of the planet and a repulsion to the dangers of leaving the scientifically developed civilizations that keep them comfortable. Such attraction and repulsion affects characters like planetary centripetal and centrifugal forces, keeping them going on journeys both endless and impossible. For instance, the destination in Journey to the Center of the Earth exerts an immense centripetal force on explorers that draws them below the surface even though the ultimate destination can never be reached. Like these characters digging towards the core and unveiling layers of time and space, other protagonists explore and illustrate new parts of their world in their own never-ending journeys. As a series, the Extraordinary Voyages gradually reveals a whole picture of planet Earth.

Verne’s setting is frequently a vehicle over which the characters have no control, moving only according to the movements of Earth. This characteristic generally coincides with the protagonists’ home. Verne was also obsessed with Robinsonade, a genre that took its name from Robinson Crusoe, a famous book telling the story of a shipwrecked man on an island. In both Verne’s works and Robinsonade, characters can be said to be stuck on islands, but of very different types. In Robinsonade, a perpetual attractive and repulsive force connects the characters and the reader. Just as the characters want to leave the island but also stay there forever, the reader wants to know the conclusion without the story ending. In this article, I read the Extraordinary Voyages like never-ending stories set on an island called Earth.

(Translation by Mimu Sakuma, Matthew Mullane)

[2020.11.1 UPDATE]

「いま読みつつある「文」そのものを忘れないかぎり、「テクスト」を最後まで読み続けることはおよそ不可能であり、そのかぎりにおいて、「テクスト」は一瞬ごとの忘却を惹起する言語的な装置だというべきかもしれない」

──蓮實重彦『「ボヴァリー夫人」論』(筑摩書房、2014)22頁

テクストが不可避的に惹き起こす「記憶喪失」を意図的に活用するジャンルの代表、それが推理小説であることに特に異論は出ないだろう。読者が何気なく読み過ごしてしまった細部こそ、じつは事件の鍵を握る重要な手がかりであったと最後の最後に判明する(したがって、最近のあまりにも複雑なミステリに起こりがちなように、忘れてしまっていたことが思い出せなければ、効果は激減する)。ところで、19世紀フランスの作家ジュール・ヴェルヌ(Jules Verne, 1828-1905)の場合、「記憶喪失」の活用が意図的なのか、はたまた「天然」なのか、判断に迷う事例が散見される。というのも、見方によっては「失敗作」と評価される作品に限って、「記憶喪失」が際立って鮮やかな効果を発揮しているように思えなくもないからである。

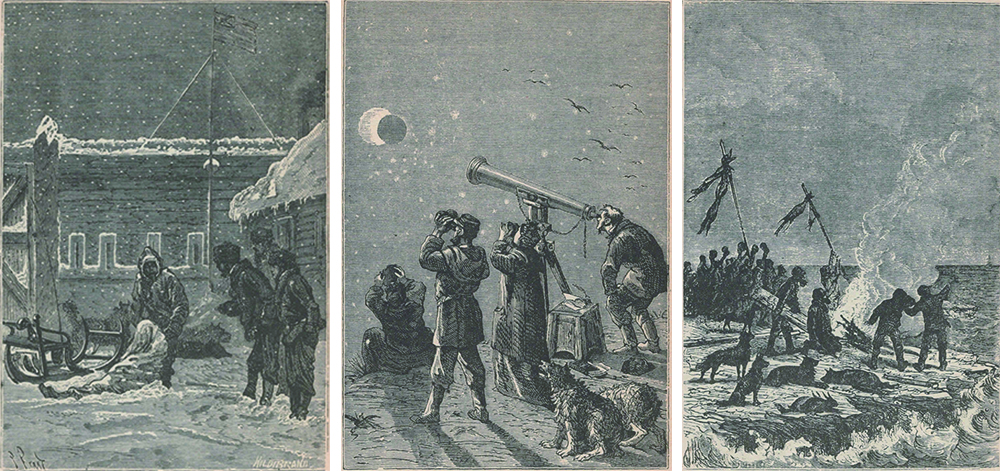

こういう作家の「ネタバレ」に対する配慮は、綿密周到に構築されたミステリとは別の意味で神経を遣う。事実、分析を施すことによって、普通に読めば忘れられていたはずの細部をあらかじめ記憶に刻みつけてしまうことは避けられない。おそらく今後ともしばらくは邦訳の機会に恵まれそうもない作品ということで(また、ミシェル・セールの『青春 ジュール・ヴェルヌ論』[豊田彰訳、法政大学出版局、1993]で1章を割かれ、すでに「ネタバレ」されているので)、『毛皮の国』を例にとれば、カナダ北部のとある岬に主人公たちが築いた砦に、ある天文学者が半ば凍った状態で辿り着く[fig.1]。彼はこの地方でしか見られない皆既日蝕の観測のためにわざわざやって来たのである。ところが、2部構成のこの作品の第1部末尾で、待ちに待った日蝕の日が訪れてみれば、日蝕は部分的なものに留まった[fig.2]。砦の建てられた岬は氷山にすぎず、地震で陸地を離れて漂流していたのである。失意の学者はこの後、完膚なきまでに存在感を喪失する。読者のほとんどがその存在すら忘れた第2部の大詰め、一行を乗せた氷山がベーリング海峡を通って南下し、どんどん溶解して小さくなっていく。迫り来る危機のなか、人間たちと身を寄せ合う白熊や狼たちも獰猛さをなくし、まるで原罪以前の地上楽園に戻ったかのようになる[fig.3]。その時、行ける屍のようになって忘れ去られていた天文学者が、ここに至って突如息を吹き返し、高圧空気にさらせば、氷の融解を食い止められると言い出す。転がっていたポンプが俄然命綱と化し、みなが必死になってそれを動かし始める。そして、間一髪のところで陸地に接岸できたのだった。

左からfig.1『毛皮の国』(1872)より、半ば凍った状態でたどり着いた天文学者

fig.2『毛皮の国』より、日蝕の観測

fig.3.『毛皮の国』より、溶けてゆく氷山上の人間と動物たち

セールが指摘するように、問題の天文学者の名前がブラックであることが、三態変化やその際の熱の出入りについて研究したジョゼフ・ブラック(1728-99)を暗示しているのだとすれば、この結末をヴェルヌは構想段階から、少なくとも、天文学者をブラックと呼ぶことにした時から決めていたとしか思えない。ところが、草稿を見ると、天文学者は一貫してブラックなのに、肝腎の結末のほうはあとから欄外に書き込まれており、つまりは「差し替え」なのである。抹消線の下に読み取れる最初の結末は、なすすべもなく氷山が溶けていき、もはやこれまでと思ったまさにその刹那、「機械仕掛けの神(デウス・エクス・マキナ)」よろしく、船が現れる、という、およそ芸のないものだった(以下でその部分を見ることができる。https://catalogue-bm.nantes.fr/ark:/73533/Nantes_157/v0340.simple.highlight=jules%20verne.selectedTab=thumbnail)。

つまり、作者であるヴェルヌ自身、執筆している間に、どうやら天文学者のことはすっかり忘却してしまっていたらしい。いかなる経緯によるのかはともかく、印刷所に入稿する前、おそらく編集者とのやりとりの過程で、天文学者のことを思い出し、急遽、結末を書き換えたのだと推測される。この小説は、きわめて充実した第1部を経て、天文学者が日蝕観測に失敗して砦が漂流している事実が明らかになり、彼が存在意義を失うと同時に、物語そのものが目標を失って失速し、あてどない漂流を始める。と言えば聞こえがいいが、読者としては、ひたすら話が長く、退屈と感じるようになる。結果的に、誰もがブラックのことなど忘れてしまう。それだけに、この結末には目の覚めるような印象を与えられることになるのだが、とはいえ、それはヴェルヌが意図して惹き起こした事態ではなく、あくまで「天然」の賜物であったわけなのだ。

こうした事態が生じたのは偶然ではない。『気球に乗って五週間』(1863/邦訳=手塚伸一訳、集英社文庫、2009)以来、エッツェル書店から刊行されたヴェルヌの小説は、〈驚異の旅〉という連作を構成するようになる。当初は、諸科学の総合による「宇宙の歴史の語り直し」(『ハテラス船長の航海と冒険』に付された出版者序)を標榜した連作は、『八十日間世界一周』(1872/邦訳=鈴木啓二訳、岩波文庫、2001)以後、「地球の描写」を目標として掲げるに至る。すなわち、登場人物たちは、有限の地球表面を隈なくめぐるプロジェクトの一翼を担う存在として位置づけられる。しかし、それ以前の作品群において、読者は、「人間が大地を宇宙空間における孤立した球体として認識し、さらにその球体が消費可能なエネルギー体であることを認識する」(中谷礼仁「古・原生代のBuildinghood──19世紀末稠密高層都市誕生の原理」)ようになった状況、すなわち、地球運動と生環境構築の過程に中谷が設定した、「0から4までの再帰的かつ階梯的原理」(原理0が「人類に先行する地球の自律運動」、原理1が「大地から人類持続のための生環境の各素材が発見され人類史が開始される段階」、原理2が「各地間での素材掠奪や交易による水平的交換、集積が環境構築を拡張させる」段階、原理3が「大地を資源として大量消費することで、自立した最適環境を獲得しようとする」段階)のうち、原理3の前提条件を、むしろより強烈に生きざるをえない。

事実、『気球に乗って五週間』『ハテラス船長の航海と冒険』『地球の中心への旅』『地球から月へ』『グラント船長の子供たち』『月を回って』『海底二万里』と続く初期10年の作品群を大雑把に二系統に分けることができる。一方に、ミシェル・ビュトールが論じた「至高点」を目指す執念に取り憑かれた主人公をめぐる冒険譚がある。きわめて単線的で短く、冒険それ自体は完遂されない。他方に、主人公たちが限定された時空間を結果的に踏破する成り行きとなる物語群がある。前者を「至高点」型、後者を「世界一周」型とすれば、ヴェルヌの〈驚異の旅〉の基本形は後者である。掲載誌〈教育娯楽雑誌〉の性格上、地理学をベースとする科学知識を子どもに「楽しませながら学ばせる」必要があり、そのためには、馴染みが薄いという意味で興味深い地域をできるだけ「面」としてめぐらなければならないが、物語的興味という観点からは、「脱線」「余談」になる。そこで、『気球に乗って五週間──三人のイギリス人によるアフリカの発見の旅』という具合に、物語を先に引っ張る興味(それはしばしば、気球や潜水艦ナウティルス号のように、どこかに向かっている半ば自立的な乗り物の運動である)に、時空の制限が重ね合わせられることになるのであり、理想的な読書体験においては、こうして生じた求心力に「脱線」の遠心力が拮抗し、「もどかしさ」が掻き立てられる一方で、もっと知りたいのに十分には知りえないという「渇き」が発生する。

求心力と遠心力の拮抗は円運動を生み出すかぎりにおいて、ヴェルヌ的運動の範例は世界一周とならざるをえない。『グラント船長の子供たち──世界一周の旅』が、〈驚異の旅〉の諸要素の総合を最初に果たした作品となった所以である。そして、この円運動が、太陽をめぐる地球そのものの公転運動を、地球中心の火(19世紀の地質学で唱えられていた理論のひとつ)に対して再現しているのは言うまでもない。ヴェルヌの小説は、読者にとって、地球の表面を駆け巡るミニチュアの地球にほかならないのだ。言い換えれば、北極点(地球中心の地表における代理)を目指す『ハテラス船長の航海と冒険』(荒原邦博訳、インスクリプト、近刊)の末尾から生まれ、それらより先に書かれるはずだった『グラント船長の子供たち』(大久保和郎訳、旺文社文庫、1977)を先送りさせた2作──『地球の中心への旅』(邦題『地底旅行』、朝比奈弘治訳、岩波文庫、1997)『地球から月へ』(『ジュール・ヴェルヌ〈驚異の旅〉コレクション II』所収、石橋正孝訳、2017)──は、ヴェルヌ的円運動を生み出す求心力の正体をあらかじめ明らかにしていた作品だった。この2作が相対的に短く、脱線が少ないのはもっぱら求心力が問題になるからであって、最終的にその直線運動が円運動に転じられるしかないのは、『地球から月へ』の続編が『月を回って』(『ジュール・ヴェルヌ〈驚異の旅〉コレクション II』所収、石橋正孝訳、2017)となることに示されている。逆に、『毛皮の国』のように、ヴェルヌの失敗作と見なされる作品では、しばしば遠心力が勝っている。もともと、数が減ってしまった毛皮を持つ動物たちを求めて、それ以上先には行けない最北の地に砦を築いた主人公たちにしてみれば、漂流する氷山は、それが北に向かっても、南に向かっても破滅を意味するため、目的地という概念を無効にしてしまう。かくて、意図せざる「記憶喪失」が功を奏してしまうような事態も発生するのだ。

そこで改めて注目されるのは、インスクリプト社より新訳が間もなく刊行される『ハテラス船長の航海と冒険』である。この北極小説が「至高点」型の最初の作品であるはずにもかかわらず、例外的な長さを誇るとすれば、ヴェルヌのその後の小説の諸要素を未分化のまま混在させているせいだろう。すなわち、第1部「北極のイギリス人」は、北極点に引き寄せられつつそれを阻まれることで、氷山の迷宮を彷徨う「世界一周」型であるのに対し、第2部「氷の砂漠」は「至高点」型であるとひとまず言える。ところが、この第2部が当初は「氷のロビンソンたち」と題されていた通り、第1部末尾で部下たちに裏切られ、船を爆破されて孤立した主人公たちは本格的な冬籠もりに入り、この「ロビンソン状況」が第2部のほぼ前半を占めている[fig.4]。

fig.4『ハテラス船長の航海と冒険』(1866)

『海底二万里』(村松潔訳、新潮文庫、2012)発表後に勃発した普仏戦争を経て、この部分が『神秘の島』(大友徳明訳、偕成社文庫、2004)に結実するわけであるが、この最初期の段階で、地球的運動において地球にいかに住まうかという問題がすでに浮上していたことは重要である(登場人物のひとりであるクロボニー医師は、北極地方のように苛酷な環境であれ、人間は「呼気」によって住居可能に作り替えられると主張する)。もちろん、厳密に言えば、地球的運動の停滞がこの事態を招いたとはいえ、第1部の終わり近く、船中で越冬がなされていた段階では、船を載せた氷原そのものが北に漂流していた事実を見落としてはならない。要するに、無人島に漂着した難船者たちがサバイバル生活を行うロビンソン状況とは、ヴェルヌにとって、あくまで(彼の愛用する言葉を借りれば)地球という回転楕円体の上に住まう状況の比喩なのである。ただ、ここでは、それが比喩として十分に整理された表現にいまだ至っていない。

その最初の試みは、普仏戦争の直前、『ロビンソン叔父さん』によって着手される。しかし、幼少期以来の愛読書であるウィース『スイスのロビンソン』(宇多五郎訳、岩波文庫、1950)の記憶に引きずられるあまり、家族ものロビンソンを批判的に継承したマリアット船長の『熟練水夫レディ』の焼き直しに留まって、編集者エッツェルを納得させられるだけの力を持てなかった。普仏戦争を機に仕切り直し、未完のこの小説の諸要素を再利用しつつ、クーパーの『火口島』に寄せて、家族を男だけの疑似家族とすることで、地球の要約として造形された島を舞台に、比喩としての純度を高めた結果が「原理4的世界を描いた先駆的作品」(中谷、前掲文)『神秘の島』であった。原理4とは、ヴェルヌが『上も下もなく』(『ジュール・ヴェルヌ〈驚異の旅〉コレクション II』所収、石橋正孝訳、2017)で描いた原理3の破局的帰結を踏まえ、それをブリコラージュによっていわば脱構築して得られる段階だが、『神秘の島』がこの純度の高さと引き替えに、全体として極度に細工物めいてしまったのも事実である。「この小説の主役たちは統率の行き届いた男性グループであり、女性を含めてはいないし、障害者も、共存者としての動物も存在しない」(同前)。

ある意味で『ロビンソン叔父さん』からの改作の過程で『神秘の島』から排除されたこうした「脱線」が、すでに紹介した『毛皮の国』に流れ込んでいたといえるだろう。『毛皮の国』は『神秘の島』の前年に発表されているが、実際に執筆されたのはそれより数年前、『ロビンソン叔父さん』執筆直後の普仏戦争中であったと推測される。この小説における「共存者としての動物」の存在にはすでに触れたが、女性探検家のポーリーナ・バーネットや、彼女を慕うイヌイットの少女が登場するだけではなく、〈驚異の旅〉唯一の出産シーンも第1部には読まれる通り、『神秘の島』にはなかった再生産の可能性をそなえた共同体が描かれるのは、このロビンソンたちが漂流しており、単なる無人島よりも地球に近い状況に置かれているからではないか。

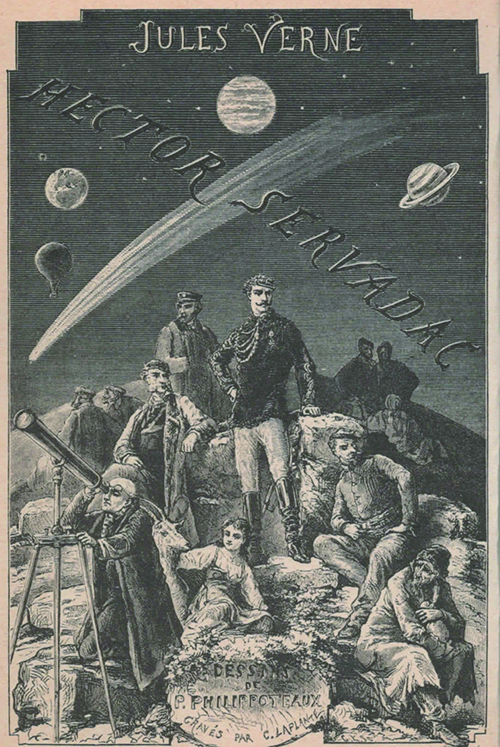

とはいえ、そこには遠心力だけがあって求心力はなく、彼らは太陽に見放されている。氷でしかない彼らの「大地」が意味するところであろう。『毛皮の国』がほぼ完成し、『神秘の島』の執筆が本格化した1873年2月、あるジャーナリストのインタビューを受けていたヴェルヌは、〈驚異の旅〉の目的が地球の描写であることを初めて公にした直後、地球だけでは足りず、宇宙まで訪れたいが手段がない、と語るうちに、1832年のガンバール彗星が地球にニアミスし、地球が1カ月遅れていれば、逆に彗星が1カ月早く来ていれば、衝突が生じていた事実に想到し、「『毛皮の国』と『神秘の島』の刊行後、取りかかる」小説の着想を得る(1873年2月26日付〈フィガロ〉紙掲載のアドリアン・マルクスの記事)。実際にはそれから5年後に刊行される『エクトール・セルヴァダック』(『ジュール・ヴェルヌ 〈驚異の旅〉コレクション III巻』石橋正孝訳、インスクリプト、近刊)である[fig.5]。ヴェルヌはようやく、彼が考える真のロビンソン状況──求心力と遠心力に動かされる島を住みこなすこと──を見出したのであった。

fig.5『エクトール・セルヴァダック』(1877)扉絵

この小説において、本稿でここまでに触れたテーマ系がいかに変奏されているか──それはぜひ、現物に即してご確認いただきたいと思う。『ハテラス船長の航海と冒険』の新訳に続き、同じインスクリプトよりこの小説の本邦初完訳が刊行される予定になっている。拙訳であるだけになおさら、ここでの「ネタバレ」によって「記憶喪失」をあらかじめ封じるような真似は賢明でない。

本稿を締めくくるに当たり、ひとつだけ強調しておきたいことがあるとすれば、ヴェルヌの作品は〈驚異の旅〉という連作をなしている以上、『神秘の島』のように完成度の高い作品であっても、それだけ読むのは不十分であって、失敗作も含め、ほかの関連する構成作と突き合わせて初めて、その真の射程が明らかになる、ということだ。以上の素描を通じてその一端をご理解いただけたように、〈驚異の旅〉とは、『ハテラス船長の航海と冒険』というマグマから分離した諸要素が互いに補い合う作品群として展開するなかで、想像力による首尾一貫した思考を練り上げていく運動なのである。

いしばし・まさたか

1974年生まれ。フランス文学・文芸批評。立教大学観光学部交流文化学科准教授。主な論文=「ウィルキー・コリンズから大西巨人へ」「カニバリズムの修辞学」「絵画・推理・歴史──シャーロック・ホームズの「歴史戦」」「無数の「起源」を持つシャーロック・ホームズ」など。主な翻訳書=『ジュール・ヴェルヌ〈驚異の旅〉コレクション II』(インスクリプト、2017)など。

Masataka Ishibashi

President of the Jules Verne Study Group of Japan

Book Critic

Associate Professor of Tourism and Hospitality Management at Rikkyo University

- 生環境構築史とSF史:基調講演

-

Habitat Building History and History of Sci-fi: Keynote Speech

/生環境構築史与科幻小说:主旨演讲

巽孝之/Takayuki Tatsumi - 生環境構築史とSF史:座談

-

Habitat Building History and History of Sci-fi: Discussion

/生环境构筑史与科幻作品史・座谈

巽孝之+生環境構築史編集同人/Takayuki Tatsumi + HBH Editors - 地球の住まい方──ジュール・ヴェルヌ〈驚異の旅〉における「ロビンソンもの」の展開

-

Verne’s Never-ending Voyages

/地球的居住方法——儒勒・凡尔纳《奇异旅行》系列中的“荒岛文学”情节

石橋正孝/Masataka Ishibashi - 中国SF小説においての現実と非現実──「科幻現実主義」と劉慈欣の作品から語る

-

Reality and Non-Reality in Chinese Science Fiction

/中国科幻小说中的现实和非现实: 从科幻现实主义作品和刘慈欣作品出发

藤野あやみ/Ayami Fujino - 退屈な都市と退屈なSF、過去に語られた未来から逃れるために

-

The future is going to be boring

/无聊的城市、无聊的科幻,为了逃离过去所描绘的未来

樋口恭介/Kyosuke Higuchi - エイリアンのアヴァンガーデニング

-

Alien Potatoes

/外星先锋园艺

永田希/Nozomi Nagata - がれきから未来を編む──災間に読むSF

-

A Science Fiction Survival Guide to Doom and Destruction

/从瓦砾中编织未来──在灾难的间隔之间阅读科幻小说

土方正志/Masashi Hijikata

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜)