第3号 特集:鉄の惑星・地球 Earth, the Iron Planet 铁之星球——地球

インタビュー:鉄・生命・メタ生物圏

長沼毅【広島大学大学院統合生命科学研究科教授】

Interview: Iron, Life, and the MetabiosphereTakeshi Naganuma【Professor of Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University】

采访:铁・生命・元生物圈

──長沼は、「宇宙を目指すことは、地球の問題を宇宙で解決するというニーズに駆動されたものではなく、自分をとりまく環境を自分で作り変えていく本能の発露なのではないかと予感している」と語った。私たちの祖先が丸木舟で大海原に漕ぎだしたことと同じフロンティア精神の現れという理解だ。長沼は、極限環境微生物の研究者として知られるが、現在の彼にとっての極限環境は宇宙なのだ。ここでは、鉄を基軸としつつ、地球・宇宙を網羅した生物圏の捉え方を描く。 (特集担当:伊藤孝)

[2021.10.4 UPDATE]

When we think of iron in the context of living things, our first thought may be about the critical role iron plays in the electron transport chain. Electron transport is the means by which cells obtain their energy, and this is true in everything from microbes to plants to human beings. All of the organisms that survive on the Earth today share the same origin, and that first life form used iron as a carrier of electrons.

The scaly-foot snail, a gastropod found in the depths of the Indian Ocean, survives in the extremely harsh environment of hydrothermal vent fields, where the vents spew hydrogen sulfide and water at temperatures exceeding 300℃. The snail is characterized by the scales that cover its foot. These are composed of the iron sulfides pyrite and greigite (a mineral consisting of pyrite with an extra sulfur molecule). The scales are the result of a genetic mutation that just happened to enhance the snail’s survivability in this particular natural environment. If that environment changes, it could prove disastrous for the snail, but for the time being the scales are tremendously advantageous.

A look at the evolution of life suggests that the earliest organisms did not have much in the way of developed skeletons. Then, during the Cambrian Explosion some 543 million years ago, all kinds of creatures appeared. The most significant development during this event was the birth of animals with eyes. Since these were the only organisms that could see, they could prey on other creatures with impunity. As animals with eyesight proliferated, however, being seen became a danger, leading to protective modifications of body structure and behavior. One of these was the skeleton. Some species developed hard exoskeletons to protect themselves, while others evolved endoskeletons covered with a layer of muscle to facilitate movement. Both types of skeleton appear to have evolved as naturally selected strategies for survival.

In the evolution of the relationship between iron and human beings, one epochal event was the invention of the internal combustion engine. This mechanism, which enabled humanity to generate energy on an unprecedented level, led to the mining of more iron ore, its transportation over greater distances, and the production of more iron than ever before. Of course, this was also made possible by the huge reserves of iron to be found on the planet. In any case, access to iron ore led to the construction of great cities and the mass production of iron and steel that continues today.

The invention of the internal combustion engine also spurred dramatic changes in our living environment, which had historically begun with holes dug in rock, followed eventually by houses built of stone or wood. The advent of the steel frame made it possible for people to build dwellings of any shape and size, defying even the laws of gravity. The house became a toy to play with. And now we even shoot steel into space.

We don’t really know to what degree genetics affects the behavior of animals, including humans. Unfortunately, there has been no research to date that successfully links genes to behavior in a one-to-one relationship. The greater part of animal behavior is transmitted from sources other than genes—from a parent to a child through training, for example. We may call this phenomenon “culture,” though biologists have another term, “meme” (in contrast to “gene”), to refer to information transmitted by non-genetic means. Memes are especially important to humans because we share them as “collective intelligence.”

“Biosphere” is a concept with a broader scope than “ecosystem.” It also reflects a greater emphasis on environmental influences than the latter. In that regard I posit the “metabiosphere” as a concept that anticipates the impact not only of humanity’s physical activities but also those in the realm of information communication, which will be of increasing significance to the biosphere of the future. More broadly, we need to take into consideration the impact of human thinking, our emotions and beliefs. For example, human beings harbor ambitions to expand their sphere of activity beyond the Moon to the planet Mars—so in that sense, our biosphere potentially includes Mars. In short, the metabiosphere is a concept that incorporates the human will into the image of the biosphere.

話者:

長沼毅(生物海洋学、微生物生態学|広島大学)

-

司会:

日埜直彦(建築家|日埜建築設計事務所)

-

参加者:

伊藤孝(地質学・鉱床学・地学教育|茨城大学)

中谷礼仁(建築史・歴史工学|早稲田大学)

松田法子(建築史・都市史|京都府立大学)

-

テキスト作成:

贄川雪(編集者)

──今回特集のテーマである鉄について考えると、宇宙論的な視野、生命論的な視野を意識せざるをえません。というのも、そもそも鉄、Feという元素が生まれたのは、太陽よりも前の世代の恒星においてであり、また私たちが鉄を抽出している鉄鉱石は、光合成生物が酸素を発生させ、それにより酸化鉄が大量に海底に降り積もることで形成されたものだからです。

その光合成生物は、鉄鉱石だけでなく、現在のような酸素を含む大気を生み出し、地球環境の大変動を引き起こしました。つまり鉄鉱石がそこで生まれ、また現在の生環境が生まれた、ということになります。そうした展望をもって、今日は生物学者の長沼毅先生に、生物をめぐるやや野心的なインタビューをお願いしました。

鉄と極限環境

日埜──いきなり漠然とした質問で恐縮ですが、鉄と生命のむすびつきについて長沼先生はどのようなことを考えておられるでしょうか。

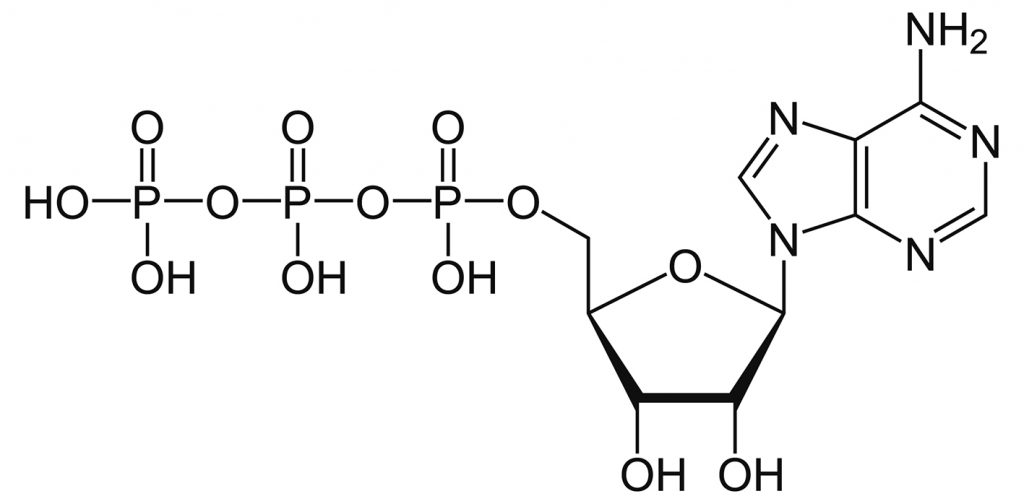

長沼──生物における鉄といわれてすぐに思い浮かぶのは、鉄は生物体の電子伝達系において非常に重要な役割を果たす物質だ、ということでしょうか。人間は食事から、植物は光からエネルギーを得ますが、電子伝達系とはそのエネルギーを得る仕組みのことを指します。ダムの水位差による位置エネルギーを利用して発電する水力発電と同じように、生物は貯めた電子を流してエネルギーを得ることで、ATP(アデノシン三リン酸)というエネルギー源を生み出します。その際に、電子の運び役として活躍するのが鉄なのです。

ATP(アデノシン三リン酸)(NEUROtiker, Public domain, via Wikimedia Commons)

これは、微生物やバクテリアから植物、人間に至るまで、普遍的に使われているシステムです。だから、もし仮に地球外生物がいるとしたら、それらもおそらく同じシステムを使っているのではないかと推察されます。つまり、生命体におけるエネルギー生産★1を担う「電子伝達」に鉄が関わっていると考えられるのです。それは、実際に鉄が、地球生命の誕生時からそのような役割を担っていたという研究があるためです。もちろん、地球上の生命の起源は単一ではなく、複数あったと思われますが、現在地球上で生き残っている生物は、いずれも同じひとつの起源から始まっています。その起源こそが、鉄を電子の運び役として使用していたわけです。

生命の起源がどのように発生したかについては諸説ありますが、鉄と硫黄が重要な役割を果たしたという説が、現在多くの支持を得ています。硫化鉄(FeS)と硫化水素(H2S)が反応すると、パイライト(黄鉄鉱、FeS2)ができ、同時に化学エネルギーが発生します。この化学エネルギーにより有機物が合成されてパイライト表面に集積し、重合や変換を繰り返していく中で原始的な細胞が誕生したという内容です。これは「パイライト仮説」と呼ばれて注目されています。もちろんさまざまな説がありますが、この説に則れば、地球の生命は最初から鉄と深く強い縁があったと言えます。

日埜──長沼先生は、特に極地や深海など苛酷な環境に生存する生物について研究されているわけですが、そうした環境と鉄のあいだにも、何か関係はあるのでしょうか。具体例があれば教えてください。

長沼──例えば、南極についてお話しすると、現在の南極はたしかに極限的な環境ですが、じつは、地球はいつ全体が今の南極のような環境になってもおかしくない状態でもあるんです。そもそも、地球は放っておけば、-18℃で熱平衡してしまいます。それなのに、現在の地球の平均気温が14~15℃なのは、温室効果ガスのはたらきによります。つまり、温室効果ガスがなければ、地球は全部凍りつき、南極と同じ状態になると言えるのです。

また、南極が現在のような状態になったのは、今から3,000万年前だと言われています。それ以前は、南極は凍っていませんでした。南極にも森林や川、湖があり、恐竜も生息していました。それが、3,000万年前に急速に凍りついたのです。その厚い氷の下には、今でも凍っていない湖がいくつか存在しています。

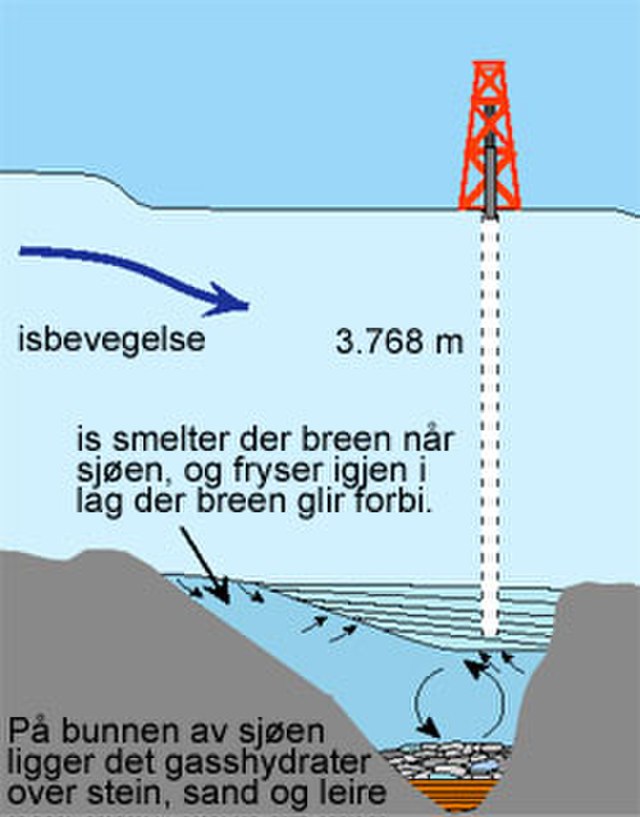

過去の調査では、掘削機が三千数百メートルもの氷の下の湖に到達した瞬間に、真っ赤な水が噴き出しました。この赤色は、まさに鉄の色です。鉄分が溶け込んだ水が、吹き出す際に酸素に触れて酸化鉄となり、赤錆になって出てきているんですね。ここからも、いかに地球に鉄が大量に存在しているかということがうかがえます。

ボストーク湖(Pesos at Czech Wikipedia, translated to Norwegian by Storm.no, Public domain, via Wikimedia Commons)

ちなみに、先ほどもお話ししたように、ここ約3,000万年間地球は寒冷化しているので、地球史から見れば、人間はそれに少しブレーキをかけている程度だと捉えられます。地球全体が完全に氷床や海氷に覆われる、いわゆる「スノーボール・アース(全球凍結)」は、少なくとも過去に3回あったと言われていますが、それがどのように始まり、終わったのかは、いまだにわかっていません。そんなことがあっても、現在に至るまで生命が継続しているというのは、とても大きな謎です。はたして、どうやって生き延びたのか。現在の南極を見てみると、雪も氷もない場所がわずかにあって、そこで細々と藻や苔が生きているのを目にすることはできます。しかし、動物たちがどのようにこのスノーボール・アースを乗り越えたのかは、謎のままです。

そこで鍵となるのは、水の比重です。先ほども南極の氷の下に凍っていない湖が残っているという話をしましたが、まさに同じことです。つまり、固体の水(氷)は、液体の水に浮くからなんです。そもそも、氷が水に浮くのは、氷の比重が水より小さいためですね。 固体の比重が液体の時よりも小さい物質は、ほかにはほとんどありません。表面の水が一度凍ってしまえば、それは沈むことなくそこに浮き続けます。その後どれだけ寒冷化しても、表面の氷だけがひたすら冷えていき、下の水は凍らない。だから、氷の下の海にいた生物は生存できたと思われます。もし、水もほかの物質と同じく比重が逆だったら、凍ったものが沈むのが繰り返されて、液体の水は残らなかった。結果的に、水中の生物は死に絶えたでしょうね。

骨格と生存戦略

日埜──今回のテーマについてリサーチするなかで深海に生息する「スケーリーフット」という生物について知りました。この生き物は硫化鉄の鱗を持っているそうですね。こうした特徴的な鱗は、苛酷な環境に耐えるべく「適応」した結果として得られたものだと捉えてよいのでしょうか。

長沼──スケーリーフットとは、インド洋の深海でのみ見られる、巻貝の一種ですね。300℃を超える熱水と硫化水素が吹き出る、熱水活動域という非常に苛酷な環境に生息し、足にあたる部分を覆う鱗が特徴です。先ほどパイライトについて紹介しましたが、スケーリーフットの鱗の硫化鉄には、パイライトや、パイライトに硫黄がさらにくっついたグレイガイト(グリグ鉱、Fe3S4)という鉱物が含まれています。周囲に硫黄が多いため、こうした反応が起こるのです。

スケーリーフット(Chong Chen, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

「適応」というと、あたかもスケーリーフットが環境に即して形を変えたように聞こえますが、そういうわけではありません。どちらかといえば、遺伝子の突然変異によってこうした鱗を得ることになり、それがたまたま自然環境の選別において生き残りやすかった、というだけのことだと思います。もし、今後環境が変化すれば、それが今度は災いに転じるかもしれないけれど、現状のところは功を奏していて、私たちにとっては適応しているように見えている、と捉えるのが的確ではないでしょうか。いったん適応したからといっても、どうせランダムな突然変異によって変異体が生まれ、環境のほうも変化するなかで、その時その時の環境に適した変異体が「適応」しているように見える、ということです。あるいは、「運が良かった者」が生き残ると言ってもよいでしょう。

日埜──結果的に適応した、ということではあれども、スケーリーフットには殻があり、足の部分には鱗があるように、ほかにも生物は、それぞれの生存環境に適応した多様なボディデザインを有しています。外骨格を備えて身を守るものがいる一方、内骨格の生物は、生き延びるための防御の構えとして、例えばシェルターなどの生環境を自分で構築していますね。まず、骨格という視点から、生物の生環境への適応についてはどのようなことが言えるでしょうか。

長沼──生命の進化を考えると、最初期の生物たち骨格は、それほど発達していなかったと考えられます。例えば、クラゲのようなもの、あるいは蠕虫(ぜんちゅう)のようなものだと想像できます。

その後、カンブリア紀の大爆発(およそ5億4,300万年前)によって、多種多様な動物が現れます。そこでの最大の変化は、目を持つ動物が生まれたことでしょう。単に光を感じる程度の目を持つ動物はそれ以前から存在していたようですが、ちゃんと光を捉えて、形や動いているものの動きを認識できるような目ができたのが、その頃だと言われています。その生き物は、目が見えるのは自分だけなので、襲われることもなく捕食し放題でした。ある意味では、生命史上、最も幸福な生き物だったかもしれませんね。

カンブリア大爆発で登場した目がある生物(Nobu Tamura, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

しかし、目を持つ生物が増えれば、今度は見られる恐怖も生まれます。すると、今度はそこから身を守るための形態や行動が出てきます。そのひとつが骨格だったのでしょう。外骨格を硬くして身を守ろうとしたものが生まれた一方で、より運動性を高めるために内部に骨格を持ち、その周りに筋肉をつけるものも出てきた。生物における外骨格と内骨格は、いずれも生存戦略の選択の過程で生まれたのだと思います。

生物学的視点から見る、鉄と人間の生環境

中谷──外骨格を持たない人間は、家を建て、都市を作っています。そこでは、まさに鉄が驚くほど大量に使われています。やや唐突に聞こえるかもしれませんが、この現状を鑑みると、「人間ははたして本当にこの鉄の塊の都市を自らのために作っているのか。むしろ本当は、鉄が自らを生産させるために人間をいわばあやつり、人間自身はそれに気づかず、せっせと鉄を作っているのではないか」と、ふと思わされることがあります。つまり、鉄を作ってしまうことが、人間には遺伝子のようなレベルで組み込まれているんじゃないだろうか、と。長沼先生は、こうした不思議な感覚を抱かれることはありませんか。

長沼──私も、現代都市の起源についてはとても関心があります。これは僕の意見ではありませんが、都市と農業においても同様の話がありますね。都市の始まりと農業の始まりには密接な関係があって、そこで鍵となった作物は小麦です。つまり、人間は小麦を自ら進んで生産することで、都市をうまくまわしているつもりでいるけれど、それは小麦からすれば、人間が小麦を絶やさぬよう必死に守っていく仕組みを作ったようにも見えるわけです。まさに、先ほどの鉄と人間の話と同じですね。

さらに想像力を膨らませて、鉄と人間の話に付け加えるとすれば、鉄と人間の間におけるエポック・メイキングは、やはり内燃機関の発明だと思います。内燃機関によって、人間はかつてないエネルギーを生み出すことに成功し、従来以上に鉄を掘り出し、以前よりも遠くへ運び出し、さらに大量に生産することができるようになりました。しかもよく考えてみれば、この強大なエネルギーに耐えられるように、内燃機関自体も鉄で作られている。つまり、これは見方を変えれば、鉄は自己増殖的に増えることが可能になったように思えてきませんか。もともと地球上の存在量が多かったという理由はあれど、人間の都市のなかで鉄が爆発的に増えている現状を見れば、単純に人間が生環境を獲得するために自ら行ったと考えるには済まないような、自己目的的な何かがあるようにさえ思えてきます。

また、例えば人類の居住環境を歴史的に見ていくと、かつては岩に穴を開けて暮らし、石材や木材で家を作ってきたわけですが、これも内燃機関の発明によって大きな変化が訪れている。鉄骨が生まれ、人間は、あらゆる形に変化し、重力にさえ抗うことができる、とても面白い“おもちゃ”を手に入れた。そしてついには、その鉄を宇宙にまで飛ばしているのです。もうこれは、大袈裟に言えば、人間や地球どころか、この宇宙までもが、鉄を作るために存在している、とさえ言えてしまうかもしれません(笑)。

しかし、こうした見方をはずしても、今後、人間はほぼ確実に鉄を求めて宇宙に飛び出すでしょう。どんなに地球上に鉄が豊富にあるとはいえ、資源はいずれ枯渇していきます。そうなると、今後は宇宙に出て、地球外の惑星の鉄を採集しに行こう、という話になるのは必至です。火星の表面の赤土だって、そもそもみんな酸化鉄ですからね。

加えて触れておくと、人間も含む動物の行動に、遺伝子がどのように関与しているのかということは、実際のところまだよくわかっていません。遺伝子と行動を一対一で結びつける研究は、残念ながら今のところ成功していないのです。将来的には、もう少し関連性が見えてくるような兆しはあります。

動物でいえば、行動の大部分は遺伝子以外のところから伝わっています。例えば、親から子へ、というように。これは「文化」と呼んでもいいのですが、生物学者は、遺伝子を「ジーン(gene)」と呼ぶのに対して、遺伝子以外を通して伝わることを「ミーム(meme)」と呼んでいます。人間の場合は、特にミームの重要性が強い。私たちのミームが特別なのは、それが「集合知」として共有されることです。人間は、得た経験の知を共有したがるし、他人の経験を学びたがる。それは人間と他の動物との大きな違いですね。

メタ生物圏と生環境構築史

日埜──われわれとしては、資源の枯渇に対して宇宙に出ていく、ということだけでは済まず、生環境構築史のテーマからは地球での生存も含めた新しい宇宙観を構想しなければならないのではないかと考えております。

長沼──つまり、地球の問題を宇宙で解決するという「ニーズに駆動された宇宙進出」ではなく、私たちの祖先が丸木舟で大海原に出たようなフロンティア・スピリットのDNAが「ヒトという生物種」にある、そういうDNAを持っていることと、自分をとりまく環境を自分で作り変えていくことは相互に関連しているのではないか、宇宙進出とは「自分をとりまく環境を自分で作り変えていく」本能の発露なのではないかと予感しているわけです。

日埜──長沼先生は著書『生物圏の形而上学──宇宙・ヒト・微生物』(青土社、2017)において「メタ生物圏」という言葉を提示されています。古典的な生物圏の範疇を超えて、生物圏の世界像を拡張していく構想であり、「メタ」という言葉には、地球だけではなく他の天体も含めて、という意味が含まれているのだと思います。このイメージは、私たち生環境構築史が思想的に描いているものと、深くつながるものがあるように思われます。最後に、メタ生物圏について少しお話をいただければと思います。

長沼毅『生物圏の形而上学──宇宙・ヒト・微生物』(青土社、2017)

長沼──私は、「生物圏」とは生態系よりも大きな概念で、環境の影響を生態系よりも強く意識したものだと考えています。宇宙服のなかが一番小さな生物圏で、一番大きな生物圏が地球そのもの、あるいはそこには月も含められるかもしれないし、さらに大きな捉え方もできるかもしれません。

しかし、この「生物圏」という言葉に「メタ」という言葉をつけると、さらに意味が違ってきます。なぜこの「メタ」という言葉をつけたのかというと、人間の物理的な活動もさることながら、情報通信的な活動が、これからの生物圏に対してより大きな意味を持ってくると想定したためです。もっと広げて言うならば、人間の信念というか、心や考え、思いを強く意識しています。つまり、月よりもさらに向こうに人間の活動領域を広げようとか、火星に到達したいという意思が、人間にはある。そこまで含めて捉えれば、火星も生物圏の一部になっていく。人間の意思があらわれる部分を「メタ生物圏」と捉えて、生物圏のイメージを描いていきたいという考え方ですね。

日埜──単に即物的な生物圏ということでなく、生物が宇宙、あるいは世界を発展的に展開させていくプロセスを考えていきたい、ということになるでしょうか。まさに生環境構築史をテーマに掲げる我々の活動とも密接に交差するものと思います。たくさんの参考になるアイディアをいただけたように思います。本日はありがとうございました。

[2021年6月2日、Zoomにて収録]

注

★1──エネルギーは保存されるので生産も消費もされませんが、ここではエネルギー代謝で中心的な役割を果たしているATPという化合物の生産という意味で「エネルギー生産」という言葉を使っています。

ながぬま・たけし

1961年生まれ。生物学。広島大学大学院統合生命科学研究科教授。主な著書=『世界をやりなおしても生命は生まれるか?』(朝日出版社、2011)、『考えすぎる脳、楽をしたい遺伝子』(クロスメディア・パブリッシング、2015)、『ゼロからはじめる生命のトリセツ』(角川文庫、2017)、『生物圏の形而上学──宇宙・ヒト・微生物』(青土社、2017)、『超ヤバい話──地球・人間・エネルギーの危機と未来』(さくら舎、2017)、『我々はどう進化すべきか──聖地ガラパゴス諸島の衝撃』(さくら舎、2020)、『新装版 そらのうえ うみのそこ』(さくら舎、2020)など。

- 3号の読み方:鉄はいつでもそこにある

-

How to read No. 3: Iron is always there

/阅读指南:从未缺席的铁

伊藤孝/Takashi Ito - インタビュー:アナトリア──文明と鉄の関係の幕開け

-

Anatolia and the Origins of the Relationship between Iron and Civilization: An Interview with Sachihiro Omura

/访谈:安纳托利亚——文明与铁关系的拂晓

大村幸弘/Sachihiro Omura - 鉄と生命──鉄はなぜ生命に選ばれたのか

-

Role of Iron in Life: A Review

/铁与生命——铁为什么选择了生命

高萩航+北台紀夫/Wataru Takahagi+Norio Kitadai - 鋼の構築様式

-

Steel and the Origin of Building Mode 3

/钢铁的构筑方式

中谷礼仁(文)+松田法子(図)/Norihito Nakatani+Noriko Matsuda - 鉄に依存した赤血球による酸素輸送と人工赤血球

-

Iron-Dependent Oxygen Transport by Red Blood Cells and Artificial Red Blood Cells

/依赖于铁的红细胞运氧和人工红细胞

酒井宏水/Hiromi Sakai - インタビュー:鉄・生命・メタ生物圏

-

Interview: Iron, Life, and the Metabiosphere

/采访:铁・生命・元生物圈

長沼毅/Takeshi Naganuma

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜)