第7号

特集:

地球の見方・調べ方──地球の中身と表面を捉える科学史 How We Investigate and Perceive the Earth — A History of the Study of the Surface and Internal Structure of Our Planet 观察和研究地球的新方法:关于地球表里的科学史

デカルトの‘テクトニクス’、キルヒャーの‘ジオシステム’──科学革命期の地球惑星認識

山田俊弘【国際地質科学史委員会INHIGEO副会長(アジア地区)】

Cartesian ‘Tectonics’ and Kircherian ‘Geosystem’: A Vision to Geocosm in the Scientific RevolutionToshihiro Yamada【International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) Vice-President for Asia】

笛卡尔的“构造学”、基歇尔的“地球系统”:科学革命时代的行星地球认知

This article explains the history of geoscientific idea in the early modern Scientific Revolution. As is well known, the Copernican astronomical revolution was an intellectual turning point, which changed the old Aristotelian physics to the modern Newtonian one. A close examination of Copernicus’s work of 1543, however, reveals that Copernican astronomy was still in deep tradition of Ptolemy’s classic one except the heliocentric order of planets. We should note another radical change in the Ptolemy’s geography, anteceding Copernicus, which we may call ‘cosmographical revolution’ stemmed from the new title of the translation of the geography book. The mathematical perspective of the third projection of the cartography made people possible to rethink the habitable places on the Earth and changed drastically the spatial consciousness of the world, especially a corresponding relationship between the Earth and Heavens. Therefore, we can trace one more route from the cosmographical turn to the theories of Earth of Descartes and Kircher as well as the astronomical revolution. Cartesian cosmology and geology were included in his Principles of Philosophy published in 1644. Descartes illustrated that an earth was constructed from a sun-like star covered by black materials with many concentrated corpuscles which variously stratified and the hard part of which collapsed to make geographical structures like mountain and see. Contrary to the Cartesian mechanical explanation, Kircher revealed the subterranean geosystematic structure of the Earth from a world map compiled in his 1665 book of Subterranean World where powers of fire and water were interacted based on his philosophy of magnetism. Moreover, in the second step of the cosmographical revolution, in which descriptive geography and natural history were accumulated, people intended to understand them in term of the universal history of the world. The Danish anatomist Nicolaus Steno successfully formulated the stratigraphical and crystallographical principles that made possible to reconstruct Earth history in his Prodromus of 1669. Steno’s achievement implied to incorporate the Cartesian ‘tectonics’ and Kircherian ‘geosyetem’ into the history of nature. Here, we see an ample basis to call this process as ‘Stenonian revolution’ as making methodology for the natural historical science. Leibniz, a Steno’s colleague in Hannover court, segmented the geo-historical concept to classify threefold into the primitive Earth, geological times, and the period complemented with human history in his Protogaea of 1749. Thus, the fundamental changes which opened modern world of science should be the cosmographical revolution which not only prepared the Copernican revolution but paved the way for the Stenonian one.

[2023.11.10 UPDATE]

イントロダクション

中谷礼仁氏の『動く大地、住まいのかたち──プレート境界を旅する』(岩波書店、2017)は、世界各地における地学と建築を取り合わせている興味深い本だ。建築の3要素である素材(石材)、建築家(大工)の技術、組み合わせのコンセプト・空間の仕切り方(設計図)が考察の対象とされ、ここから村落や都市の配置図(地図)が話題となる。とりわけ、プレートテクトニクスが示唆するプレート境界としての変動帯の居住地域「オイクメーネー oikoumené : inhabited land」と住まい方から、環境や自然災害の問題を考える仕掛けになっているところがポイントだ。具体例として、マルタやシチリアが、旅行の過程で自然に地震や火山(自然災害)を含み、さらに建築物の様式から文明の境界としても認知されることになり、非常に魅力的な記述を構成している。

このように、いわば地球の「建築術(テクトニクス)」と人間の「建築術(アーキテクチャー)」の織りなす風景が旅人の目に焼きつけられる。

建築論が地球論に関わるとき──住まい方と居住可能な惑星

ちょうどこれに対応するかのような記述をウィトルウィウス『建築論』に認めることができる(森田慶一訳、東海大学出版会、1979)。この古代の建築の書は、環境と人間の関係への認識とあるべき建築物の対応という問題意識から、具体的な建築術にかかわる説明ばかりでなく、環境要素として考慮すべきジオコスモス、ミクロコスモス、マクロコスモスの領域を示唆していた。レオナルド・ダ・ヴィンチが再現して見せた、有名な人体比率の図「 Uomo Vitruviano 」でもわかるように、同書はルネサンス期に建築の分野以外でも広く知られるようになっていた★1。ジオコスモスについては、どんな建築材料をどこに求めるかという観点から、粘土質・砂利質・カルブンクルス質の区別(第1巻)や火気の関与による火山灰凝灰岩(第2巻)等が言及され、初期近代の鉱物論で重要な役割を果たす「液汁 succus」の用語も、地中にある「天然の凝固物質に似た汁」として登場する(第8巻、3章9-10)。

とくに、環境要素の重要なひとつである「水」への注目を見ると、タレースから始まって水の循環論まで展開されているのがわかる(第8巻)。この箇所は、17世紀半ばの代表的な地理学書である、ウァレニウス『一般地理学』(1650)の水圏の議論(第1部第16章)で引用されるのである★2。

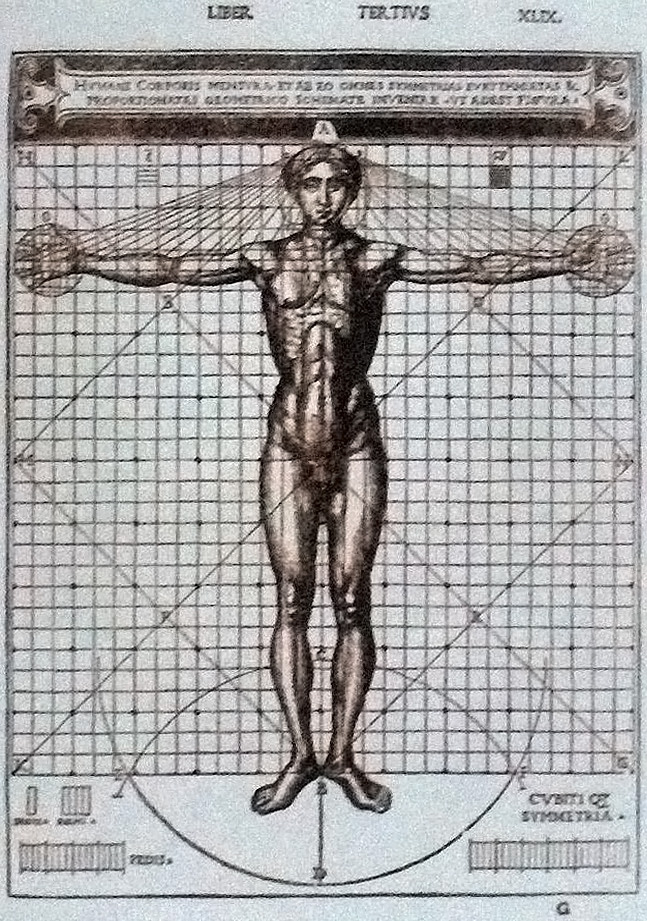

先に触れたミクロコスモスの観点からは、第3巻における「シュムメトリア」に人体比率の講義が含まれ、ルネサンス期に図像化され印刷術によって広まっていた。16世紀の初めの『建築書』には図も掲載されており、キルヒャーの磁石論の書で見られる挿絵(1641)では、ミクロコスモスの「アイコン」として採用されている★3[fig.1-a, b]。

fig.1-a──ウィトルィウス『建築書』によるミクロコスモスの表現(チェザリアーノ、1521)

引用出典=De Architectura030 - ウィトルウィウス的人体図 - Wikipedia

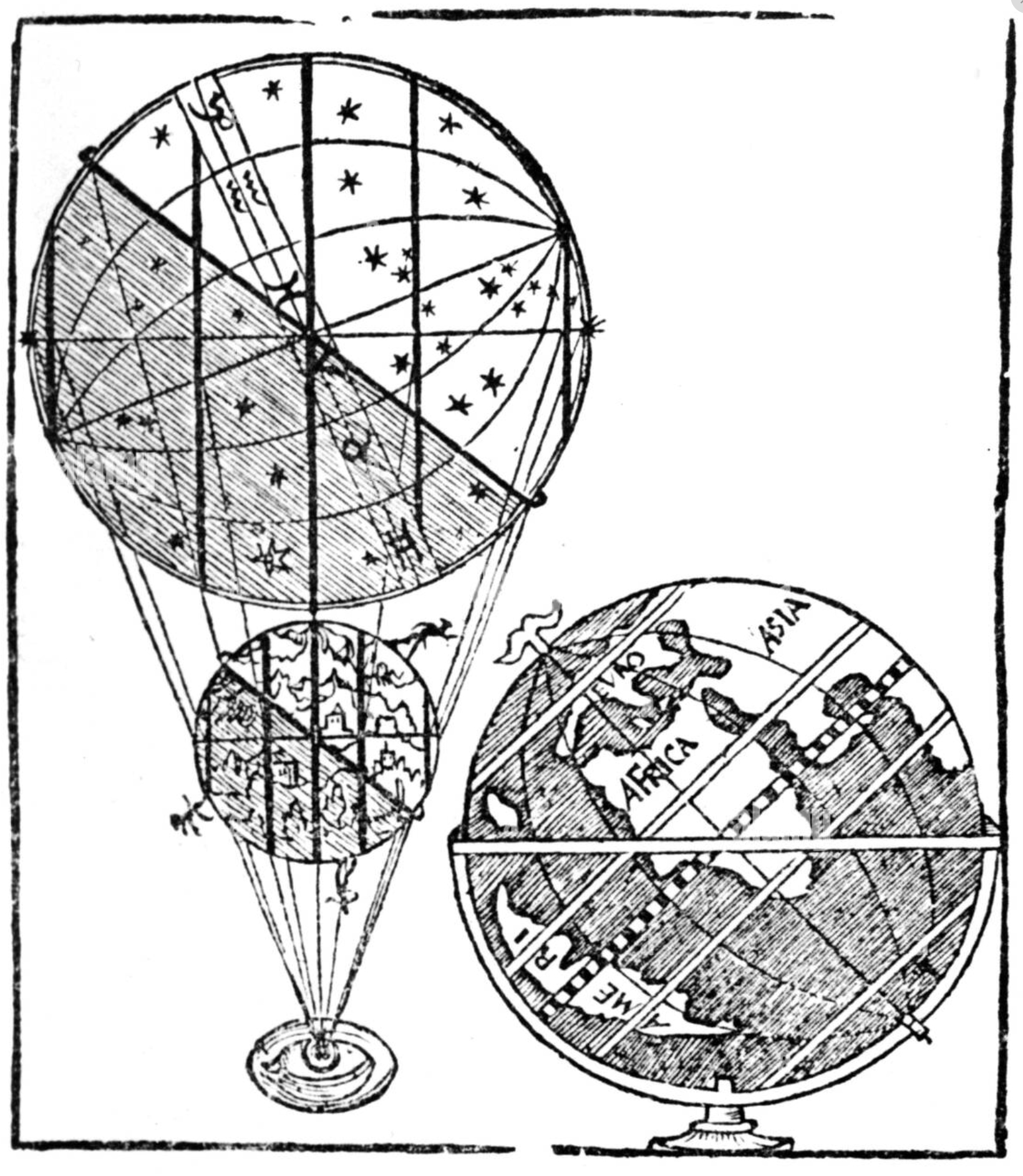

fig.1-b──キルヒャー『マグネス』(1641)にある3つのコスモスの図。中央右下がミクロコスモス、左下が月下界、上が星辰界

引用出典=Kircher, Magnes sive de arte magnetica op Wellcome L0031533 - Magnes sive de Arte Magnetica - Wikipedia

天体の世界であるマクロコスモスについても、第6巻の「地の広がりに対する宇宙の構造」の説明だけでなく、第9巻では、惑星の運動や、太陽中心説で知られるサモスのアリスタルコスに言及して太陽の役割を議論している。こうした枠組みで、日時計作製に見られるような、建築術との具体的な関係も考慮されるわけだ。天文学と表裏の関係にあった占星術、とくに気象占星術の伝統との関連も見られる★4。

このように、建築術に関連して、構造として3つのコスモスが参照されるようになっていたわけであり、科学革命期の知識人たちの人文主義的教養の共通の基盤をつくっていたことはあらためてふり返っておいてよいだろう。

「コスモグラフィア革命」とは何か──地動説に先行する世界観の転換

今日の私たちが考える学問の専門分野や著作のジャンルをそのまま科学革命の時代にあてはめてしまうと、歴史の理解に齟齬を生じてしまう場合がある。いま見たように、「建築」という名前だけからはうかがい知れないような包括的な議論が、ウィトルウィウスの建築論ではなされていた。字義通り建築だけの本だと受け取ると多くの事実を見逃してしまうことになる。次に紹介するのは「地理」の分野である。各時代の地理学が地球認識の基礎を提供するだろうことは容易に想像できるが、この時代、とくに15世紀の終わりから17世紀の半ばまでの時期に興隆したのは、「コスモグラフィア(宇宙誌)」という著作のジャンルに見られる地理学書だった。この書名は、古代の天文学者プトレマイオスの『地理学』をルネサンス期に復興させるとき、内容的には天体との関連を含むので全コスモス(宇宙)の記述という意味で、「コスモグラフィア」というタイトルが選ばれたことに由来する。実際、緯度決定の問題など天文学の天球概念が重要な役割を果たしている。

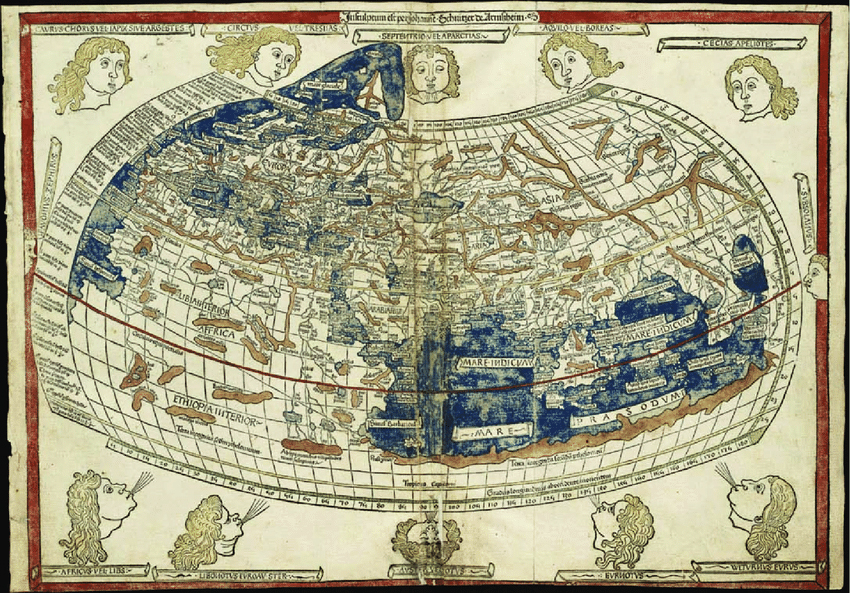

「コスモグラフィア」が衝撃的だったのは、プトレマイオス『地理学』の写本では位置表示しかなかった地理情報を二次元の地図として復元して示したことにある[fig.2]。基本は地中海地域を中心とした居住可能な世界(オイクメーネー)の投影図であるが、大航海時代の進展にともない全球的な投影図が得られるようになると★5、投影法の工夫によってさまざまな地球認識が可能となる。ここで大事なのは、次の引用で地理学者のデヴィッド・ハーヴェイが指摘するように、地球上に設定される均質的で「単一の空間的枠組み」だ。

地図は、人類史上初めて、地球上のすべての人々を単一の空間的枠組みのなかに位置づけることを可能にした。流入する新しい情報を同化吸収する手段を与えたプトレマイオスの体系での格子は修正され、より完全なものにされることで、モンテスキューからルソーまでの一連の多くの思想家たちは、地球上での人口分布、生活様式と政治システムを秩序づける物質的・合理的原理についての思索に着手することができた★6。

このように、修正されたプトレマイオス地図とそれを土台とした地誌記述が、社会が近代性を獲得するのにあたって重要な役割を演じたことを「コスモグラフィア革命」と呼んでもさしつかえないだろう。実際、いったん獲得された全球的地図表現をもとに、さらなる「新世界」探査が続行され、キリスト教の伝道と植民(colonialismの発生)によって居住可能地域(ハビタブル・ゾーン)の拡大・複数化が進行してゆく。当然、地球観もこの土台のうえに成り立つわけだが、「新世界」の探索は惑星空間へも投影され、ハビタブルな惑星の想定から、惑星人の概念が生み出され、複数世界の議論も活性化する★7。

fig.2──プトレマイオス『地理学』から復元された世界地図

引用出典=World map from Claudius Ptolemy's "Geographia" published in Ulm, 1482... | Download Scientific Diagram (researchgate.net)

ところで、「コスモグラフィア」と一括される著述形式であるが、大きく言うと前半と後半ではかなり様相がちがってくる。前半では地図作製法に、後半では地誌記述法に重点が置かれる。地図製作について言えば、15世紀終わりにかけて数理地理学的なプトレマイオス地理学の再生から16世紀初めの全球的な投影図の作成を経て、1524年に出版されたドイツのアピアヌスの著作[fig.3]でピークを迎える。他方、地誌記述については、世界各地の情報を盛り込んだ地誌的な内容の「普遍宇宙誌 Cosmographiae universalis」は、1550年に出版されたやはりドイツのミュンスターの著作が嚆矢となるが、各国史をベースとしてむしろ記載を主体とした地域地誌の百科事典の体裁となっていく。

fig.3──アピアヌス『コスモグラフィアの書』(1524)にある天球・地球・眼球図

引用出典=Globus Anzeige studierte 1524 Paris. Nationalbibliothek Stockfotografie - Alamy

もともと、「コスモグラフィア革命 une révolution cosmographique」という呼び名の提案は、フランスの歴史家レストランガンが、ミュンスターの流れをくむテヴェの著作(1557、1575)の研究を通して行ったものだが★8、これをコスモグラフィアの初期の著作までさかのぼって適用しようとするのは、このプトレマイオス『地理学』復活の事例が単に地図学史上の画期というだけでなく、もうひとつの『アルマゲスト』復活、言い換えると「コペルニクス革命」と密接な関係をもつと考えられるからにほかならない。

「コペルニクス革命」とは何か──『天球回転論』(1543)の意味を再考する

通常、コペルニクスによる地動説(太陽中心説)の提唱は、天文学上の変革にとどまらず、ケプラーやガリレオの仕事に受け継がれて、ニュートンの『プリンキピア』(1687)に至る数学的自然学、言い換えると今日の科学技術の根幹をなす近代物理学の成立を導くものとして物語られる。確かにその重要性は疑いようがなく、そこに地理学や地球科学的要素が忍び込むような余地はなさそうにみえる。だが、コペルニクスの仕事の内容と性格を検討してみると、『天球回転論』(1543)の第1巻で太陽中心体系を打ち出したあとは、自然学的な議論というよりは、惑星運動をめぐるごく専門的な数学上の説明や処理方法についやされているのがわかる。その手法は、円を主体とする操作にあり、基本的にプトレマイオスの流儀に従っている。その意味では、『天球回転論』の実質的な内容は、トマス・クーンがその処女作『コペルニクス革命』(1957)で指摘していたように、地球の位置と運動という点を除けば、古代から中世にかけて打ち立てられた伝統の範囲内のものだった。このことは最近に至るその後の研究を閲したうえでもほぼ同様な次の文言でくり返されている。

コペルニクスの理論は、「地球が動く」という一点を除けば──これが決定的な一点であり、その帰結が重大であることは否定すべくもないが──、その理論構成法において、プトレマイオスからレギオモンタヌスに至るまでの伝統の頂点にある、と言っても決して過言ではない★9。

言い換えれば、『天球回転論』出版の時点では、コペルニクスの業績は、古代天文学の到達点であっても近代物理学形成への出発点とは単純に言い切れないということである。

ここで、コペルニクスはコスモグラフィアの隆盛のただなかで仕事をしていたことを思い出しておこう。このことは何らかの影響をコペルニクスの発想にあたえなかったのだろうか。これは意外なことでもあるのだが、この種の地理学的な要素は、ひとつの背景として漠然と意識されても、科学思想史的な意義まできちんと検討されてきたとは言いがたいようなのだ★10。

たとえば、邦訳『天球回転論』への包括的な解説では、コペルニクスが地動説を思いついた動機にかかわるさまざまな意見が検討されるなかで、地理学的な問題について次のように記述されている。「大航海時代の到来について、それはコペルニクスの生きた時代の知的風土であったという以上には何も言えないであろう」★11。大海原を渡る遠洋航海では船の位置を知るために天文学(天文航法)が必要だとはいえ、星々の精確な位置と運動が分かればよいのであって、地動説のアイディアを必要としないという。この説明では、大航海時代の生み出した地理的発見や各種測量・測定データの集積と世界地図製作、さらにそれがもたらす世界観の転換の意味が見逃されているように思われる。

あらためて、プトレマイオスの地理学が「コスモグラフィア」として復興され著作のジャンルとして発展する過程をふり返ると、復元される地図の投影法の段階によって質的な変化が見られる。とくに、第一投影(円錐図法)と第二投影(修正円錐図法)が、あくまで地中海世界を中心とした局部的なものであるのに対し、第三投影ではそれが全球面の一部として措定されると同時に、投影に対応する視点が球体の外部に設定され[fig.3]、原理的には任意の領域に任意の投影法を適用することで、自在な地球像を描出できることを示す。いわば脱中心化と一般化によって、地図投影が視点の選択の問題として与えられ、その結果用途に応じた都合のよい地図を現出させることができるわけである★12。ここにおいて、地球上の全空間は斉一化されて異国の「怪物」は退治される。

一見すると、この作業を天球上の惑星運動に転位して考えるのはまったく違う種類の作業であるように見える。惑星天球の存在は離散的であるからだ。しかし、脱中心化と描像の一般化という操作に着目すれば、地球を特殊な宇宙中心からいったん移動(脱中心化)させ、他の惑星(太陽が含まれる)を随意に中心に据えることで、どのような相対運動が可能になるかという、一般的な思考実験をすることはできる。そうすると、太陽以外の惑星を中心に据えることがいかに周転円という「怪物」を増長させるかということが見えてくるのである。従って選択の落としどころは太陽しかないとなるわけなのだ。ここで重要なのは、この操作の前提として、地球をも含み込んだ、斉一的な惑星空間が想定されることになる点である。

もちろん、こうした作業が一連の数学上・自然学上の天文学的諸問題を引き起こすことによって、独自の領域形成がなされていくことは十分可能な道程ではあったに違いない。しかし『天球回転論』が書かれた動機や出版の戦略を考えるとき、コペルニクス的な転回自体は、地図描出の発想転換を前提としていた可能性が大きくなる。そういう意味で、この時点では「コペルニクス革命」は、先行した「コスモグラフィア革命」の天文学の分野での一成果とみなすことができると考えられる。

「ジオコスモス」とは何か──17世紀における地球論の発生とシステム概念

コペルニクスの著作は16世紀には専門家のあいだに徐々に浸透していったとみられるが、大きな知的変動を引き起こしたようには見えない。やはり本質的な変化は17世紀に入ってからだろう。地動説を前提としたケプラーやガリレオの探究は、しかし、天文学に限定されてはいなかったことに留意したうえで、1630年代には明らかになってくる「地球」をめぐる議論を追いかけておこう。ドイツ生まれのイエズス会士キルヒャーが、新教徒による迫害を避け南仏からローマに至ったのは1633年のことだった。コレージョ・ロマーノに活動の拠点を得たキルヒャーはイタリア南部の探索も手がけている★13。1637年からの旅行ではシチリア島やマルタ島を訪れ、火山の観察も行った。1638年3月に訪れたカラブリア地方では地震に遭遇し、サンタ・エウフェミアの町が大地に呑み込まれ湖水が出現するのを、魂の震撼とともに記録している。ヴェスヴィオ火山の火口を危険を冒して観察したことは有名で、地下増温率の発見が彼に帰されることもある。こうした体験を背景に『地下世界』(1664-65)が構想されたのは明白だ。

諸事情で『地下世界』の執筆が遅れるなか、一部の事項は他の書物のなかで開陳されている。たとえば1641年に初版が出た『マグネス』という磁気論の書では、万象を磁気作用で説明しようとする際に、その対象領域をマクロコスモス(天体)とミクロコスモス(肉体)に月下界のジオコスモス(地体)を加えて三副対として地球体の領域を認定している[fig.1-b]。第3巻第2部では「磁気気象学的な術 Ars Magnetico-meteorologia」なる範疇が導入され、降雨や風、火山噴火の原因を説明するだけでなく、鉱物の生成過程にも踏み込んだ解釈を示した。そこではケプラーの結晶論やデカルトの気象論も参照されている。本書はヨーロッパ中で読者を獲得した。ちなみに、あとで触れるステノは1643年の第二版(ケルン版)のかなり詳しいノートをつくっていて、フィレンツェに保存される『カオス手稿』のなかに見出される。

デカルトの包括的で体系的な『哲学原理』(1644)は、明らかにキルヒャーの『マグネス』を対抗的に意識して仕上げられた。執筆自体は1640年代初頭に終わっており、第一部の形而上学における神の存在証明から、第二部自然学一般の粒子論的な議論を経て、第三部の宇宙論(可視的な世界について)、第四部の地球論という整然とした構成を示している。しかし、最後の地球論には粒子論的な磁気圏の説明図が加えられており、自然魔術的な磁気の扱いに対する批判的な立場が明確化されている。ここでは立ち入らないが、キルヒャーの著作に見られるようなアリストテレス主義的物質観を入念に論破しようとしているのである。

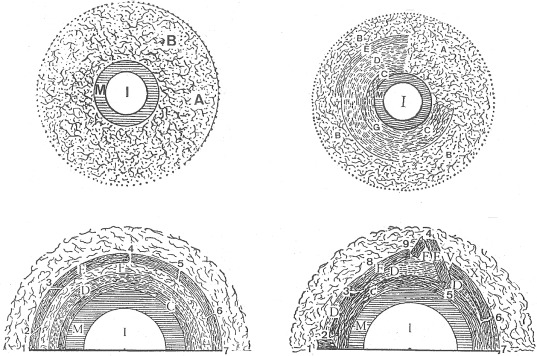

あらためて『哲学原理』第四部における地球状惑星の生成過程についてふり返っておこう★14。そこで印象的なのは、今日的な地球認識の基本となる同心球の球殻構造と大地形生成のテクトニクスのメカニズムが明瞭に示されていることだ[fig.4]。デカルトは何を根拠にこうした構造生成を推論したのだろうか。

デカルトによれば、コペルニクス世界の中心星である太陽は、発展の最後に多くの黒点物質を表層に出現させて恒星としての生涯を終え、一惑星として別の惑星系に取り込まれる。宇宙空間にある小球の刺激によって、黒点物質からは空気または「エーテル」が放出されて周りをとりかこむ(A)。さらに空気の粒子は、小球の作用を受けて分別され上下(B・C)に分かれる。下部層からは、しみ出した液体が逆に湧き出して中間層(D)をつくり、さらに被膜としての固体層(E)が形成される。このとき、太陽の作用で地中の液体層が希薄化され固体層中の孔を通って外に放出されるため、やがて液体層の上方はがらんどうになる(F)。

fig.4──デカルトによる地球の層状構造の形成 a)左上→b)右上→c)左下→d)右下

引用出典=1-s2.0-S1631071314000947-gr1.jpg (537×356) (els-cdn.com)

こうして7層からなる層状構造が完成するわけだが、固体層表面は、ところどころ乾燥して亀裂が入っているものの、平らかな状態である。しかし、まもなくこの状態が持ちこたえきれなくなって、固体層が折れ曲がったり断片化したりしてガラガラと崩れ落ちる。惑星表面はガタガタになり、上に凸の部分は山地を形成し(その内部は空洞で地下に水が保存される)、下に落下した部分では地中の液体があふれ出て海洋をつくるというわけだ。

このような固体層の崩壊・落下という変動によって山地や海洋の大構造が造られたというコンセプトは「崩落テクトニクス collapsing tectonics」とでも呼べるようなメカニズムであり、修正されながら、ステノやライプニッツに継承されていくことになる。層状構造は重力による分化ではなく、充満するさまざまな形をした粒子の相互作用によるものであった。

キルヒャーに戻って『地下世界』(1665)における「ジオコスモス」観を見てみよう。彼は、地球をすべての中心に位置する統一体としてとらえ、次のように定義した。

私たちが「ジオコスモス」すなわち地球世界と呼ぶものは、万物の創造主である神の叡智や術や配慮によって、全被造物の向かうところすなわち宇宙の中心に位置づけられる。宇宙全体に潜んでいる力あるいは星々の各天球に潜んでいる特性のいかなるものも、いわば「縮図 epitome」のなかに置かれるように、ジオコスモスに織り込まれていると考えられる」★15。

宇宙全体とのかかわりが明示されているが、あくまでも地球は宇宙の中心としてそのダイナミズムを維持している。彼が採用するのはティコ=ブラーエの体系だった。

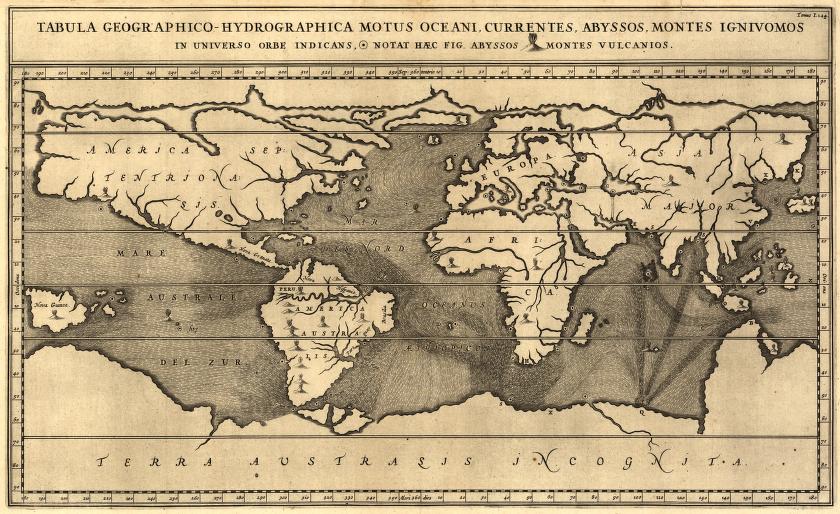

fig.5──キルヒャー『地下世界』(1665)の世界地図(主題図)

引用出典=https://www.loc.gov/resource/g3201c.ct000236/

ここで一枚の世界地図を見てみよう[fig.5]。第3巻「水誌」の「海流あるいは反響や逆流と呼ばれる運動について」という章における世界図には、深淵と火山の記号で水系と火系の出入り口を表示している。第3巻のタイトルには「大洋の本性と由来、および外部や内部の運動、大洋の永続的な周環流」が含まれており、単に河川や湖、海洋といった表層的な水のふるまいだけでなく、地下の水(水溜り、この観念自体はセネカなど古代の著作にさかのぼり、デカルトの地下水概念もそこから来ていると考えられる)の様相や海流にまで目配りして、いわば水圏のネットワークを説明しようとした。想定された地下導管の存在がさまざまな水現象を結びつけていたわけである[fig.6]。

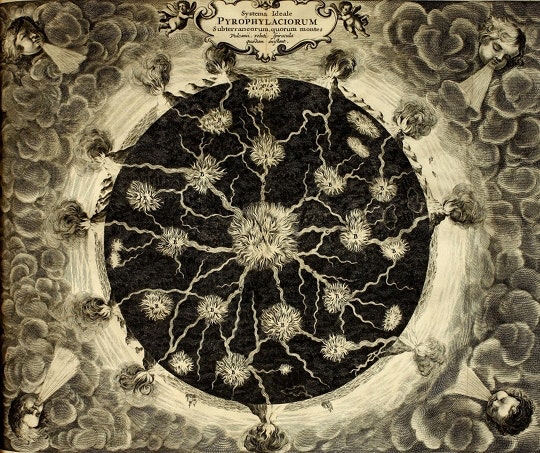

これに対して第4巻「火誌」では、地下の火が主題となり、いわば火溜まり(マグマ)の火圏ネットワークとでも呼ぶべきものが解説される[fig.7]。先の主題図に見られた火山の分布がデータであり(日本には2つある)、マグマのネットワークによって中心火という古代からの観念と結びつけられる。これに水圏のネットワークを重ね合わせることで、風や河川、泉の由来などの諸現象の説明が試みられる。たとえば、各種の温泉は水脈が地下火によって熱せられることによって発生する。興味深いのは、こうしたジオコスモスの記述がミクロコスモス(人体)における体液循環、たとえば血液における静脈と動脈になぞらえてなされていた点だろう。じつはこうした態度はデカルトにあっても見られ、地球認識がつねにコスモス間の照応関係のなかで形成されていたことを示唆している。

fig.6──『地下世界』水圏ネットワークの図

引用出典=Athanasius, Underground – The Public Domain Review

fig.7──『地下世界』火圏ネットワークの図

引用出典=Athanasius, Underground – The Public Domain Review

デカルトの『哲学原理』に統合された、機械論的粒子論の自然学のうえに展開された世界論(宇宙=地球論)は、当時の知的最先端であった。これに真っ向から挑んだのがニュートンである。とりわけ1660年代から、明らかに対抗意識をもってデカルトの哲学体系の検討を行っていく。デカルトの潮汐論の間違いを指摘したウァレニウス『一般地理学』(1650)の校訂版をケンブリッジで二度にわたって出版している(1672、1681)。

そうした作業の集大成が『自然哲学の数学的諸原理(プリンキピア)』(1687)である。名称と構成からも、ニュートンがデカルトの体系に対置する自らの体系を描こうとしたことがわかる。実際、『プリンキピア』第三篇の「世界体系 mundi systemata」はニュートンによる宇宙地球体系であり、潮汐論や地球楕円体の正確な記述が行われている。

科学史的にみて重要なのは、ニュートン自然哲学の根本原理である万有引力が、デカルトの諸粒子による近接作用を否定して、むしろキルヒャーが拠っていた自然魔術的な磁気のような、遠隔作用を採用することで成立した点だろう★16。ともあれ、このようにしてジオコスモスをコスモス(秩序あるもの)たらしめる力の性格とそれによって形づくられるシステム(体系)の科学的探究の礎が築かれた。

「ステノ革命」とは何か──人間が地質学の原理と自然史概念に気づいたとき

コペルニクスの時代からニュートンまでの地球惑星認識を概観したことによって本稿の役割は果たせたようにも思うが、コスモグラフィアの16世紀における展開が時間軸の整理を要請するようになること、言い換えると「コスモグラフィア革命」の第2のステップについては不十分でも触れておく必要があろう。近代の「自然史」概念の生成にかかわる出来事だからである。時代的には17世紀の後半から18世紀の初頭、人物的にはデンマーク出身の解剖学者、地質学者、神学者のニコラウス・ステノ(1638-86)が重要な位置を占める。このためこの知的変動の位相を「ステノ革命」と呼ぶことがある★17。ステノの生涯と業績についてはすでに何度か書いてきたので★18、ここでは主著『プロドロムス(前駆)』(1669)の内容とライプニッツへの直接的影響を中心に、科学史における重要性を確認しておきたい。

ステノはコペンハーゲンでの医学生時代から、ミクロコスモスに照応するジオコスモスの諸現象に関心をいだいていたことは彼の残された『カオス手稿』(1659)から明白だ。そのことがわかると、フィレンツェの実験アカデミーの活動に合流してジオの科学に「開眼」した1667年から2年足らずのあいだに画期的な著作が書けたことも理解しやすい。

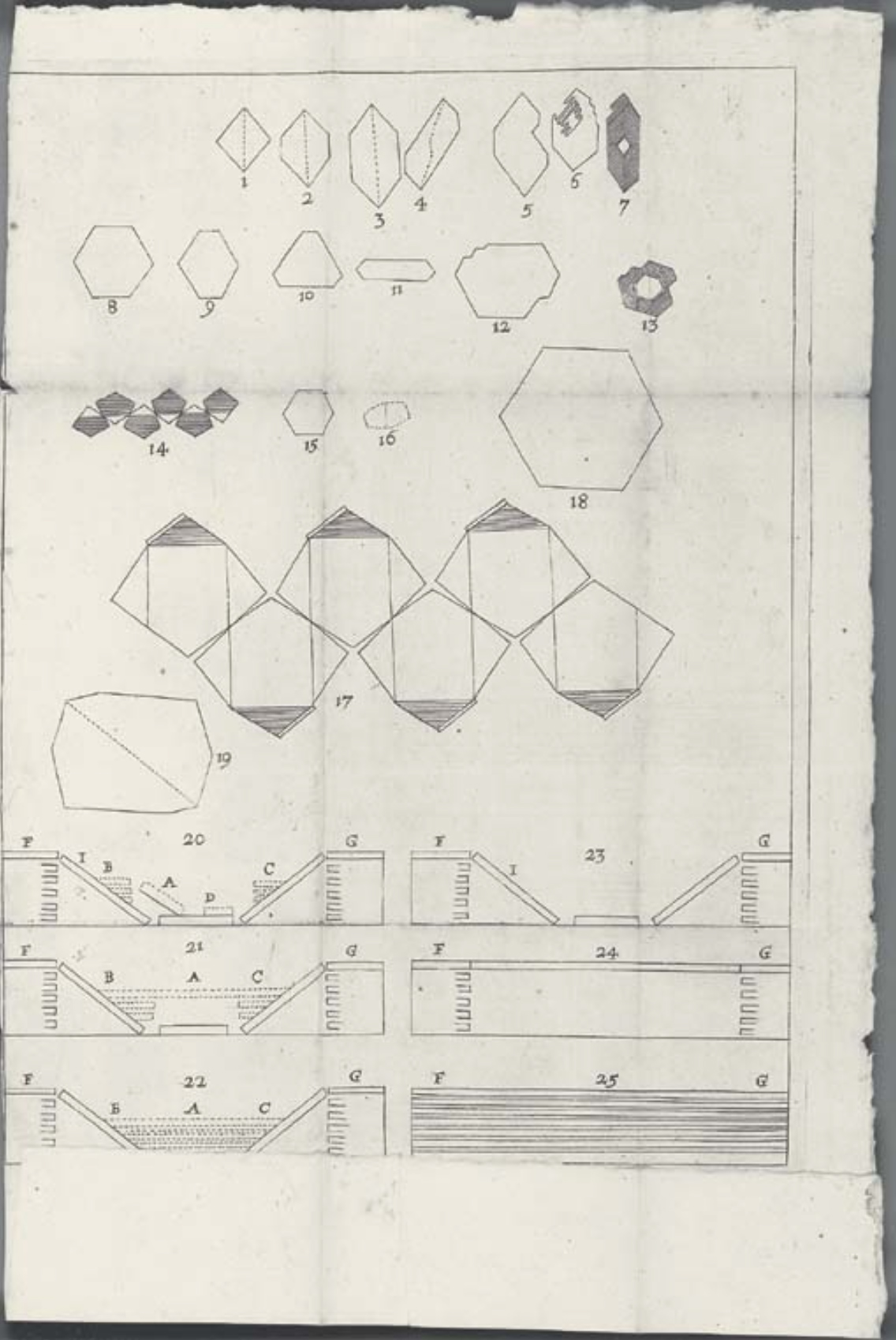

通常、ステノの業績は、地質学における「地層累重の法則」という堆積岩生成の諸原理や鉱物学における「面角一定の法則」という結晶成長の規則性にかかわる発見として知られる。これらは「固体のなかの固体」という包括的な自然学上の議論のなかから導き出されたものだ。そもそも『プロドロムス』のフルタイトルは「固体のなかに自然に含まれた固体についての論文への前駆(プロドロムス) De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus」というわけであったから、地中からの発掘物(フォッシル、化石物)を一般化して固体としての生成関係をまとめて議論しようというものだった。その結果、生成の順序が解釈できれば相対的な年代学が展望できることになる。

ステノが「第一の疑問」として取りあげるのはマルタ島産の舌石(グロッソペトラ)だった。固体は流体から粒子が付加されてつくられることを前提として、生成される固体同士の包み包まれる関係を分析すればどちらの固体が早くできたのか生成の順序が解釈できるだろう。このとき、固体物体の生成の方法と場所は、物体の類似性、たとえば、地層は濁水の沈殿物に、水晶は実験室の物質の結晶に、化石は動植物の部位に似ているので、生成の方法と場所も同様だと推定できる。こうして、「固体のなかの固体」の6つのカテゴリーが区別される──瑪瑙のような皮殻でおおわれた物、土が堆積した地層、水晶のような結晶を表わす角ばった物体、発掘物として多く観察される貝殻、サメの歯などの動物の部分、押し葉のような状態で発見される植物、である。

「地層 strata terrae」はステノによって次のように規定される。「層が形成されるときには、それがいかなる層であっても、他の固体によって側方から囲まれていたか、あるいは層が地球全体をおおっていたかのいずれかである」。言い換えれば、ステノの地層は、上方が開いた容器に形成される「固体のなかの固体」であって、当然上方に別の層が付加されれば文字通りに「固体のなかの固体」として堆積の単位となる(のちの地質学用語でいえば「堆積盆地」の概念である)。こうした幾何学的ともいえるイメージと論証によって、「ある上位の層が形成されるときには、より下位の層はすでに固体の堅固さを獲得していた」という地層累重の法則が明言される★19。この空間的な配置は時間的な順序に読みかえられるので、地層に限らず一般的に「固体のなかの固体」の包含関係は時間の継起として解釈されることができるわけだ。これこそが自然学上のステノの重要な発見だった。

『プロドロムス』が前駆的論考と称しつつも諸データの総合の方法を示して成功を収めたのは、6段階の地層断面図で地球表面の構造発達史を描いたからだ。これによってステノは、地理的な問題に自然学的で歴史学的な説明の方法を与えることができた。そこで採用されたのが、いわば二重化されたデカルトの崩落テクトニクスである。彼は、現在の地形区分や、世俗の歴史、古代人の伝える説話、化石や鉱物の自然誌を、自然の時間系列に従って、図の25→24→23の第1サイクルと、22→21→20の第2サイクルに統合した[fig.8]。第1サイクルでは、最古の地層(化石を含まない)が地下の火の作用でえぐられ、上層が崩落・陥没して、地下の水があふれ出る。第2サイクルでは、新たな海洋に第2世代の地層(化石を含む)が堆積し、やがて同様に地下の火でえぐられ、崩落して地下の水をあふれさす。このようにして低地の地層が最後に堆積する。こうしてトスカーナ地方に見られる、古い時代の地層でできた山岳地帯、中間の時代の地層(実際には新生代層)でできた丘陵地帯、アルノ川流域の低地帯の成り立ちが説明できるようになった。

fig.8──ステノ『プロドロムス』(1669)における結晶と構造発達断面図

引用出典=https://www.christies.com/lot/stensen-niels-or-steno-the-prodromus-to-4414456/?intobjectid=4414456&lid=1

ステノの考えはイタリアで受け入れられただけでなく、間もなくして著作が英訳されイギリスに伝わる一方、アルプスの北ではライプニッツを通して実践的に用いられることになる。じつはステノとライプニッツは、当時の教会合同運動の関係で1677年から2年間ハノーファーの宮廷で同僚だった。この間ライプニッツはハルツ山地の鉱山開発にたずさわり、おそらくステノの助言も受けて地下構造を探査、より効率的な資源調達により国富を得ることを考えていた。目論見は必ずしも成功しなかったが、探究の成果は『プロトガイア』(c.1691/ 1749)という地球論の書として残された。

『プロトガイア』はすでに邦訳されているので詳しい解説は省略するが(谷本勉訳、工作舎版『ライプニッツ著作集』第10巻、1991)、ステノの「固体のなかの固体」の地学思想を受け入れ、独自の観察や発想をつけ加えている。最も重要な点は、デカルトの地球生成論を復活させ、熱せられたガラス状の原始地球の状態を想定し、その後冷えてさまざまな固有名詞で表示される地層や岩石、化石の記載のなされる時期(のちの「地質時代」)を経て、人間の歴史(文書などで知られる歴史)が相補する時代という区分を提示したことだろう。アグリコラやステノを引き継いだ、幾何学的・図学的に鉱脈の分布を描き出す方法(近代地質図の方法)の発案は、資源探査の効率化と地球史の精細な記述をもたらすだろう。植物化石の変化をたどることで気候の変動を知ることができるといった指摘もなされており、人間の歴史との相補関係を考慮すると、今日的な「人新世」の話題につながる問題を読みとることも可能である★20。

ところで、この時代の「歴史 historia」には、普遍史の理念のもと、聖史、俗史、自然誌(史)が統合されようとしていた。このときに聖史の基礎になるのが聖書年代学であり、言い換えると聖書解釈の問題だった。自然物に歴史を読み込むステノ=ライプニッツの方法が確立されようとするとき三者の競合関係はあらたに調整される必要が出てきていた。ライプニッツは公国の歴史編纂を担当する歴史家でもあり、政治的な実務にもかかわっていたから三者関係の微妙さは熟知しており、『プロトガイア』の記述は曖昧になっている。ここに登場するのが、ステノのオランダ時代の友人でライプニッツとも知り合いだったスピノザである。

スピノザといえば『エティカ(倫理学)』の哲学者として知られるが、旧約聖書学にとどまらず、当時の自然哲学をはじめとする諸学一般に通じていた★21。彼はオランダ時代にステノとデカルト哲学への強い関心を共有し、同じ時代の空気を吸っていた研究仲間だった。スピノザは、哲学的探究を聖書解釈と分離しないと、相互に不都合な事態となることに危惧の念をいだき、匿名で『神学・政治論』(1670)を出版する。本書はさまざまに読まれうるが、聖書の記述を客観的に扱うという点では一貫している。その点から無神論の書とレッテルを貼られることにもなるが、よく読めば宗教性を否定しているわけではないとわかる。ユダヤ教やキリスト教を批判しているようにも読めるが、それらの存在自体を否定しているのでもない。実際のところは、それらを絶対視して統治その他に利用する態度を糺明しているのだ。スピノザは、中国や日本の例を出して、キリスト教がなくても人々は十分安心して暮らしていける社会をもてるだろうという。

ここで、思い出されるのが、テヴェの記述した異文化(異教徒)社会における神話の問題である。もしそれぞれの社会が創世神話をもちそれなりの秩序を維持しているとしたら、キリスト教の聖書の神話体系は絶対的で普遍的なものとはいえないだろう。ここに、コスモグラフィア革命の行き着いたもうひとつの地点が認められる。スピノザが達したのはテヴェの認識の論理的な延長であり、聖書の記述の脱中心化だった。聖書年代学がただちに無意味になるわけではないが、その普遍性の主張は退けられる。ではどこに普遍性が求められる必要があるのか。ここにスピノザが示唆する「神即自然」を命題とする一種の自然主義の根拠があり、ヒストリカルな表現では「自然史」となろう。前年に出版されていたステノの『プロドロムス』を考慮すれば、自然誌(natural history)が自然史(history of nature)に移りゆく決定的な時期でもあったのである。

もっとも、1667年にカトリックに改宗していたステノはスピノザの書の聖書批判に我慢できず、ともに語り合ったデカルト主義の改革(reformatio)ではなく歪曲(deformatio)への道だと非難したり、手に入れた『エティカ』の筆写原稿をヴァティカンに持ち込んで訴えたりした。両者の決裂は決定的だ。またライプニッツは状勢を見て態度を韜晦しているようにもみえる。だが、この三者にとどまらず、19世紀初頭に至る、たとえばゲーテによるスピノザへの傾倒やアレクサンダー・フォン・フンボルトによるコスモグラフィア再評価までを見通すならば、地質学的思考に基づく深遠なる時間(自然史)の発見の重要性を「ステノ革命」と名づけておくのも意味あることに違いない。

あとがき

科学革命の時代の科学史物語は、コペルニクスからケプラー、ガリレオを経てニュートンへという天文学と数理物理学的な変革の側面が典型であり、地球論の展開はあくまでもそれに付随したサイドストーリーに過ぎないと私自身思っていた。だが、博士論文作成時に、地球をめぐる議論は、コペルニクスを起点とする天文学革命を前提としなくても成立するのではないかと考えはじめ、実際、目立たないながらその種の主張を含んだ論文にも出会った★22。この論点は2004年の博論提出時点では十分つきつめられずに課題として残ったが、2017年の博論の出版をきっかけに考え直す機会があった。とくに、ミュンスターからテヴェの流れで、記載的な地誌や民俗誌をどのように整序するかというレストランガンの問題意識を知って、ステノ=スピノザ=ライプニッツによる、自然誌に歴史(自然史)を読み込むという流れの意味があらためて納得できた★23。歴史家のグラフトンが、人文主義の流れのこの到達点を「解釈革命」と呼んでいるのとも調和的と思われる★24。こうした「コスモグラフィア革命」とでも呼ぶべき大きな知的社会的変動を想定することによって、空間領域における「コペルニクス革命」と歴史領域における「ステノ革命」という近代科学成立の諸前提が整理できるだろう。このような整理によって、近代科学成立の「科学革命」観を変えることで、科学と科学史の教育における地に着いたペダゴジーの確立にも資することができるのではないかと期待されるのである★25。

註

★1──Anita Guini, “Prospections et géologie dans le rapport Colbert,” C. Thomasset, J. Ducos et J.-P. Chambon, eds., Aux origines de la géologie de l’Antiquité au Moyen Age (Paris : Honoré Champion, 2010), 299-320, on p. 301.

★2──Bernhardus Varenius, Geographia generalis (Amsterdam, 1650), pp. 275-278. 山田俊弘『ジオコスモスの変容:デカルトからライプニッツまでの地球論』(勁草書房、2017)、第4章参照。

★3──山田俊弘『ジオコスモスの変容』、第3章。なおキルヒャーの1650年の普遍音学の書にウィトルウィウス人体図が復元されているのが見られる:アタナシウス・キルヒャー(菊池賞訳)『普遍音樂──調和と不調和の大いなる術』(工作舎、2013)、345〜347頁。

★4──Liba Taub, Ancient Meteorology (London: Routledge, 2003), 61.

★5──これはプトレマイオスの第三投影法の延長として理解される。次のビデオ映像を参照:https://video.museogalileo.it/fra_mauro/e06_01_06_terza_tolomeo.mp4

★6──D・ハーヴェイ(吉原直樹監訳、和泉浩+大塚彩美訳)『ポストモダニティの条件』(ちくま学芸文庫、2022)、396〜397頁/原著1990。

★7──長尾伸一『複数世界の思想史』(名古屋大学出版会、2015)、第2章;青木滋之「複数世界論の史的展開と現在」『ユリイカ』55-1(2023)、197〜204頁。

★8──Frank Lestringant (trans. by D. Fausett), Mapping the Renaissance World: The Geographical Imagination in the Age of Discovery (Berkeley: University of California Press, 1994).

★9──高橋憲一「解説・コペルニクスと革命」、コペルニクス(高橋憲一訳)『完訳天球回転論』(みすず書房、2017)、565」694頁、とくに647頁。

★10──次の地理学史家の指摘を参照。Denis Cosgrove, Apollo’s Eye: A Cartographic Genealogy of the Earth in the Western Imagination (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001), chap. 5.

★11──高橋「解説・コペルニクスと革命」、628頁。

★12──山田俊弘「トリアーデのコスモスを編みなおす:コペルニクス革命からステノ革命まで」『ユリイカ』55-1(2023)、77〜88頁。

★13──山田『ジオコスモスの変容』第3章。

★14──山田『ジオコスモスの変容』第2章。

★15──山田『ジオコスモスの変容』、107〜108頁。

★16──山本義隆『磁力と重力の発見』全3巻(みすず書房、2003)。だが、本書はキルヒャーの存在を無視してしまっている。

★17──ステノの思考が革命的であったという指摘は、アメリカの有名な進化学者グールドに見られ(S・J・グールド(渡辺政隆+三中信宏訳)「ティティオポリスの名義司教」『ニワトリの歯──進化論の新地平』(上)早川書房、1988(初出 1981)、89〜102頁)、アイルランドの地質学者で歴史家のヘリス=デイヴィスがコペルニクス革命に対応するものとして「ステノ革命 Stenonian revolution」論を唱えた(Gordon L. Herries Davies, “A Science Receives Its Character,” G. L. Herries Davies and A. R. Orme, eds., Two centuries of earth science, 1650-1850: papers presented at a Clark Library seminar, 3 November 1984 (Los Angeles: William Andrews Clark Memorial Library, University of California, 1989), 1-28.)。フィレンツェの碩学パオロ・ロッシによるフックからヴィーコまでの自然誌と国民史についての著作も同様の主張を行っている(Paolo Rossi, The Dark Abyss of Time: The History of the Earth and the History of Nations from Hooke to Vico (Chicago: University of Chicago Press, 1987; original Italian ed., 1979)。

★18──ステノ『プロドロムス──固体論』(山田俊弘訳、東海大学出版会、2004)、山田『ジオコスモスの変容』、とくに「プロローグ」第6章。

★19──ステノ『プロドロムス』、63頁。

★20──山田『ジオコスモスの変容』第8章。Toshihiro Yamada, “Rethinking the ‘Stenonian Revolution’: From the Perspective of Anthropocene Issues,” JAHIGEO Newsletter, 22 (2020), 9-16.

★21──山田『ジオコスモスの変容』第7章。

★22──Suzanne Kelly, “Theories of the Earth in Renaissance Cosmologies,” Cecil J. Schneer, ed., Toward a History of Geology (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1969), 214-225.

★23──山田「トリアーデのコスモスを編みなおす」、81〜86頁。

★24──A・グラフトン(ヒロ・ヒライ監訳、福西亮輔 訳)『テクストの擁護者たち──近代ヨーロッパにおける人文学の誕生』(勁草書房、2015)、382頁。

★25──本稿は、筆者のこの数年にわたる研究をもとに、HBH編集部と意見交換して成ったものである。なおその一部は、クラクフで開催された 48th INHIGEO Annual Symposium, Kraków (Poland), 31 July - 4 August 2023 において発表されたことを附記する(Toshihiro Yamada, “Reconsidering the Scientific Revolution by ‘Cosmographical Revolution’ including Copernican and Stenonian revolutions”, Wieliczka Salt Mine Lecture Room, 3 August 2023)。

やまだ・としひろ

1955年千葉県生まれ。京都大学理学部卒業後、高等学校の地学教師。2004年東京大学大学院総合文化研究科(科学史専攻)博士課程修了、博士(学術)。現在、大正大学非常勤講師、国際地質科学史委員会 INHIGEO 副会長(アジア地区)。著作=『ステノ プロドロムス──固体論』(東海大学出版会、2004)、『ジオコスモスの変容──デカルトからライプニッツまでの地球論』(勁草書房、2017)など。

- デカルトの‘テクトニクス’、キルヒャーの‘ジオシステム’──科学革命期の地球惑星認識

-

Cartesian ‘Tectonics’ and Kircherian ‘Geosystem’: A Vision to Geocosm in the Scientific Revolution

/笛卡尔的“构造学”、基歇尔的“地球系统”:科学革命时代的行星地球认知

山田俊弘/Toshihiro Yamada - 人類は地球表面をどのように理解してきたか

-

History of Geographical Understanding by Human Beings

/人类是如何理解地球表面的

岩田修二/Shuji Iwata - コラム1:先史時代の地球理解

-

Column 1: Geographical Understanding in the Prehistoric Age

/专栏1:史前时代的地球认知

[2023.11.10 UPDATE]

岩田修二/Shuji Iwata - コラム2:地球の形と空間スケール

-

Column 2: External Configuration and Spatial Scale of the Earth

/专栏2:地球的形状和空间尺度

[2023.11.10 UPDATE]

岩田修二/Shuji Iwata - 地質学の進歩から見た現代の地球観

-

Modern Views of the Earth Based on the Recent Development of Geological Sciences

/地质学发展下的现代地球观念

小川勇二郎/Yujiro Ogawa - 鉄鋼の生産と科学が生環境に何を及ぼしたか

-

How did Production and Science of Iron and Steel Influence Living Environment?

/钢铁生产和科学对生环境造成了怎样的影响

初山高仁/Takahito Hatsuyama

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜)