第7号

特集:

地球の見方・調べ方──地球の中身と表面を捉える科学史 How We Investigate and Perceive the Earth — A History of the Study of the Surface and Internal Structure of Our Planet 观察和研究地球的新方法:关于地球表里的科学史

人類は地球表面をどのように理解してきたか

岩田修二【東京都立大学名誉教授】

History of Geographical Understanding by Human BeingsShuji Iwata【Professor emeritus of Tokyo Metropolitan University】

人类是如何理解地球表面的

Earth is too large for humans to understand all its features. However, a miniature earth, 1 m in diameter, teaches us that Earth’s resources that humans can use are very little in amount. For example, fresh water on the miniature Earth is only one teaspoonful in volume (5 ml), and the area of forest cover is only 30x45 cm. The amount of Earth’s resources, such as air, fresh water, forest, and possible extent for comfortable residence are extremely limited for the utility of the human survival.

Since the earliest days of exploration, geography has been recognized as the spatial study of the Earth’s surface.

Aristotelian physics (natural philosophy) in ancient Greek is the root of physical geography while geographic descriptions in Herodotus’ “Histories” is considered the origin of human geography. Ancient Greek’s information and knowledge of geography was not handed down to Europe in the middle ages, but was received by the Islamic world in the 8th and 9th centuries. Islamic sciences, including geography, were transmitted to Europe in the 14th century, after which extensive overseas exploration by Europeans began in the 15th century. As a result of the Ages of Sail, which lasted 300 years, a large amount of the world’s geographical information accumulated in Europe, which was scholarly described and classified. In the 17th century, this scholarship was called natural history, which became the basis for modern geography.

Modern geography was established by Alexander von Humboldt and Carl Ritter at the beginning of the 19th century, and was further developed by Friedrich Ratzel and Paul Vidal de la Blache in the late of 19th century. Ratzel’s geographical concept is designated as environmental determinism, whereby the environment controls human activities, while Vidal de la Blache’s concept is designated as possibilism, in which humans can change their physical environment.

Since the 1920s, landscape geography has prevailed in Germany, the United States, and Japan. Geographers who approved possibilism have eliminated landscape geography which was regarded as the environmental determinism. Instead, economic geography has become the most popular since the1950s because geographers thought that human geography should be a branch of the social sciences. Geography’s primary concept seems to have shifted to the science of economic determinism. Under these circumstances, landscape ecology (geo-ecology) and cultural geography continued to study the relationship between natural environments and human activities. Contrarily, physical geography fragmented into geomorphology, climatology, hydrology, etc., all of which have developed into important branches of the modern sciences on their own account. The large gap between physical geography and human geography has become more definite.

Though the global environmental issues in 1990s appeared as problems that have confronted humans, most geographers remain unconcerned about them due to economic determinism and fragmented features of geography, and geographers have preferred to study in small regions.

However, in recent years, the situation in geography has gradually changed, and geographers have tended to study global environmental and social issues. For example, some have made important contributions to activities for the global climatic change and to the social disparity problems of the world. The bird’s-eye view and fusion of the humanities and sciences in geographical methodology are the advantages of the studying the sustainable use of limited global resources. Geographical concepts and technology have made it possible to understand the Earth from small areas to a wide scale as well as its diverse features and phenomena, from natural environments to human activities.

Most geographers believe that geography is one of the best tools for understanding the earth.

[2023.11.10 UPDATE]

1 地球表面の理解:地球の大きさ(1 mの地球)

地球表面を人類はどのように認識・理解してきたのだろうか。地球表面を空間的に理解することを地理的理解という。ここではその歴史的変遷をたどる。人類は、地球全域に広がり、環境に適応し、地球の資源を発見し利用してきた(コラム1)。それが現在の地球環境問題を生んだ。人類の地理的理解を学術とした地理学はそれにどのように対応してきたのか。ここでは自然環境を扱う自然地理学を中心に、地理学という学術の誕生、環境や地域への対応、資源利用との関係をみてゆく。しかし、その前に地球の大きさを把握しておこう。地球の大きさの基本的数値をコラム2の表Aに示した。しかし、このような数字を見ても実感は得られない。地球の大きさはわれわれの理解の範囲を大きく超える。そこで、その実感を得るために、『地球がもし100 cmの球だったら』という絵本(永井・木野 2002)[fig.1]を手がかりにして、地球の大きさと地球表層部の諸現象と資源の一部を身近なスケールに読み替えて理解することにしよう。

表A──地球の大きさに関する基本的数値

(理科年表2011年版(東京天文台篇、丸善)やその他の資料による)

fig.1──永井智哉+木野鳥乎『地球がもし100cmの球だったら』(世界文化社、2002).

まず赤道面での直径1万2,756 kmの地球を直径1 mの球に縮める。直径1mの球というのはかなり大きい。運動会で使われる大玉転がしの球は、直径1.2〜1.3 mくらいが標準である。

② 大気圏

大気圏とその外側の宇宙空間との境は地球表面から高さ500 kmほどであるが、その高さは1mの地球では4cmにすぎない。国際宇宙ステーションの高さは3 cmほど、スペースシャトルは2〜3 cmの高さをまわっている。高度100 kmで発光するオーロラは1 mの地球では高さ8 mmなので宇宙船から見下ろすことができる。ヒトの生存に必要な空気が、ヒトが何とか生存できる濃度で存在する厚さ(対流圏)は1 mの地球ではわずか1 mmである。地球を取りまく大気層がいかに薄いかがわかる。

③ 地球の起伏

世界最高峰のチョモランマ(エベレスト)の高さ8,848 mは1 mの地球では0.7 mm、富士山はわずか0.3 mmである。それに対して一番深い海、マリアナ海溝のチャレンジャー海淵1万920 mは0.9 mmの深さである。地球の地形の凸凹(起伏)は1 mの地球では最大でも1.6 mmしかなく、ちょっとしたざらつき程度でしかない。

④ 水圏

直径1 mの地球の表面積は畳2畳ほどの広さ(3.3 ㎡)である。そのうち1畳半弱が海で、海の平均の深さはたった0.3 mm、海水は全部で660 ccである。これに対し淡水は17 ccしかない。しかもそのうちの12 ccが氷河などの氷であり、飲み水などに利用できる水はスプーン1杯にも満たない5 ccほどしかない。

⑤ 陸地の表面被覆

直径1 mの地球では、すべての陸地を集めても90×90 cmの広さしかない。陸地には、荒原(サバク)や山岳地帯、氷床など居住に適さない場所も多く、なかでも乾燥地は全陸地の約40%を占める。森林は陸地の6分の1(17%)を占めるにすぎない。30×45 cm、A3判用紙より少し大きいくらいである。そのうちの大部分が熱帯林で 30×30 cmほどの面積があるが、そのうち3×3 cmくらいずつ毎年消滅している。これは日本全土の約40%に相当する。人類が普通に居住できる場所はごくわずかである。そのわずかな場所に74億人が住んでいる。

⑥ 生物圏

現在、地球は海洋も陸地も生命であふれかえっている。植物や動物、昆虫、微生物まで含めると知られているだけで144万種の生き物が生きている。ヒトはそのうちのたったひとつの種である。144万種のうち、動物は109万種、植物が35万種である。動物のほとんどは昆虫で、全動物の60%という圧倒的に多くの種数を占めている。ヒトを含めた脊椎動物は全生物の3%にすぎない。種数ではなく、湿潤重量でみると、ヒト3億5,000万トン、家畜類(ウシ・ヒツジ・ヤギ)6億2,500万トン、アリ・シロアリ7億4,500万トン、オキアミ3億8,000万トン、シアノバクテリア(藍藻)10億トン(Wikipedia英語版Biomass: ecology);陸上植物は1兆8340億トン(ただし乾燥重量、吉良 1976;理科年表 2011年版:東京天文台、丸善)となる。

⑦ まとめ

直径1 mの地球でみると、地球表層部がいかに薄いか、地球の表面の凹凸がいかに小さいかが実感できる。面的広がりにくらべて高さ(厚さ)の広がりがとても小さいことは驚くべきことである。地形学の対象にもなるプレートの厚さの平均値80 kmは6mmにしかならない。したがって、これに対流圏の厚みを加えても、地理学であつかう地球表層部とは1 mの地球では7mmにしかならない。水平方向と鉛直方向での広がりの違いは、よく認識しておくべきである。そして、空気も水も森林も居住可能空間も人類が利用できる資源はとても限られたものである。

このような空間を人類はどのように理解してきたのかを振り返ってみよう。

2 地理学の芽生えと成立

1)ギリシャの地理学からイスラム科学へヒトの地球環境に関する知識は伝承や神話のかたちで伝えられてきた。世界各地で受け継がれている洪水神話は、最終氷期末の大規模な氷河湖決壊洪水の記憶であるという説もある。エジプトや黄河下流の古代文明や地域的な文明には膨大な地理情報が蓄積され利用されていたにちがいない。フェニキア人によるイギリス周航や、カルタゴ人によるアフリカ西岸の航海、ギリシャ人による北欧探査など、広い範囲の探査旅行もおこなわれた。

古代ギリシャの都市国家では生産力が高まり文化や学術をおこなう余裕ができたのであろう。自然現象、地理、住民、物産などを対象にするアリストテレスの自然学 (physikéフィシケー) がおこり、地球の形や大きさが測定され、気候帯が認識された。これは現代の地球科学や自然地理学の出発点とされている。もうひとつの地理学のはじまりは、ヘロドトスの『歴史』に代表される、歴史の舞台としての地域の自然環境や人間活動に関する詳細な記述である。ヘロドトスは自身で各地を歩いて見たこと聞いたことを記述した。古代ギリシャや古代ローマは滅びたが、その自然哲学の書籍は、アレキサンドリアなどの図書館に蓄積されていた。

8世紀にイベリア半島から中央アジアまで大きく拡大したイスラム帝国では哲学と技術に関心が深く、ギリシャの学術に興味をもった。ラテン語の学術書が8〜9世紀にアラビア語に翻訳され、イスラム世界に継承され、イスラム科学(あるいはアラビア科学)としてさらに発展した。

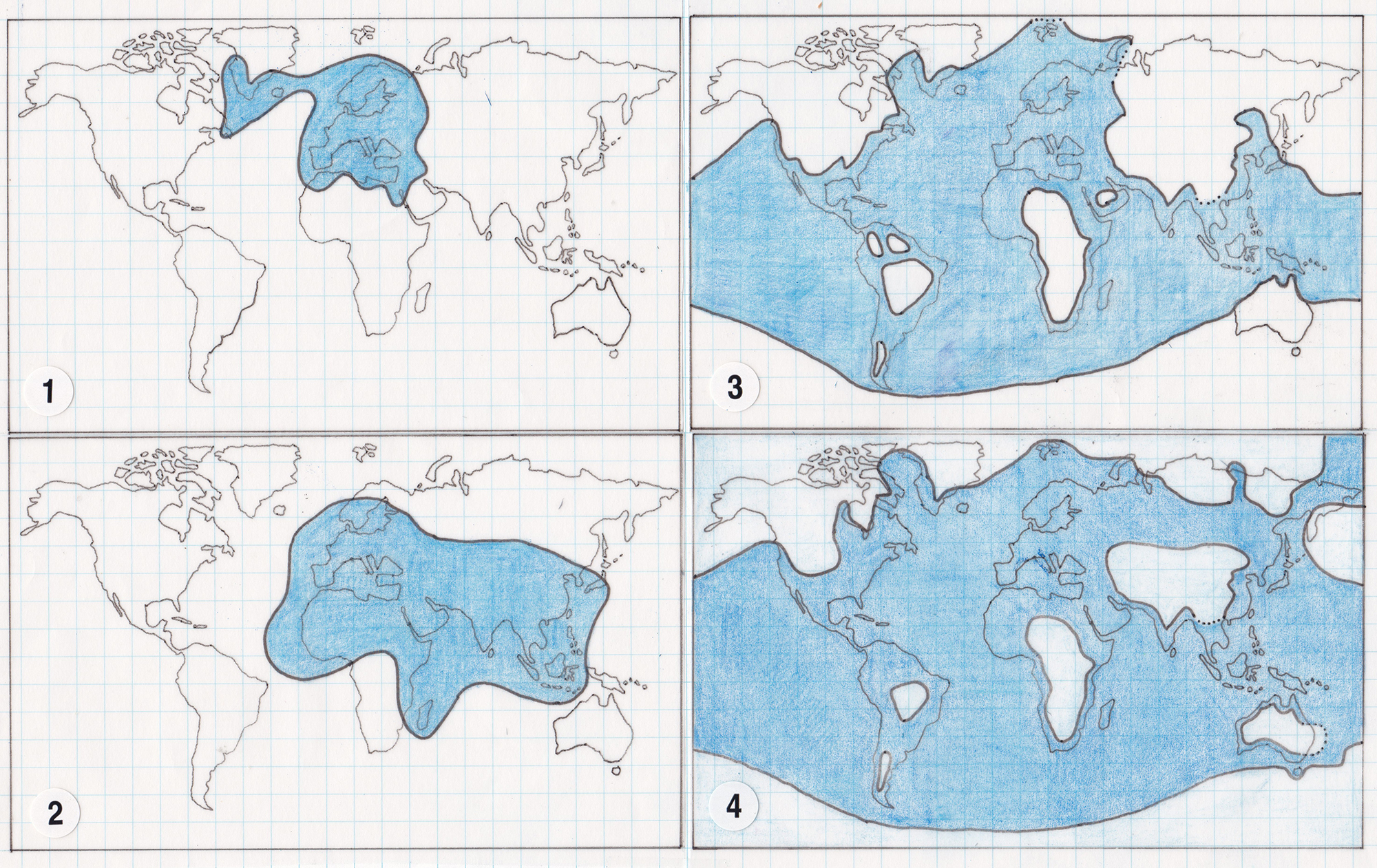

この間、中世ヨーロッパでは、スカンディナビアのバイキングがアイスランド、グリーンランド経由で北アメリカまで達した[fig.2-1]ことを除けば、ヨーロッパ人はユーラシア大陸の西端に閉じこもっていた。一方、中国では漢の張騫(ちょうけん)が中央アジアを旅行し情報をもたらし、7世紀には唐の玄奘(げんじょう)が中央アジアやインドの情報を中国に持ち帰った。

交易・商業が盛んなイスラム世界では、地球球体説も受け入れられ、航海術も発達し、10~14世紀にはアフリカから東南アジアまで交易や旅行がおこなわれ、広い範囲の地理情報が蓄積された[fig.2-2]。これらを反映して地理学も大いに発展した。

13世紀ごろからはヨーロッパ世界とイスラム世界とが接触するようになり、イスラム科学がアラビア語からラテン語に翻訳されてヨーロッパに伝わりはじめた。その結果、ヨーロッパも球体地球や旧世界(北アフリカからアジア)の地域情報を知ることになった。それは、14世紀にイタリアではじまったルネサンス、そして、イベリア半島で15世紀にはじまる大航海時代に大きな影響を与えた。ただし、ギリシャ科学もイスラム科学も論理実証主義に基づいたものではなかった。

2)大航海時代と地球情報の集積(探検の時代)

15世紀にイスラムの支配から解放されたポルトガルやスペインはイスラム世界から得た地球情報と航海技術を駆使して未知の世界に船出した。イスラムが得ていた交易による富を自分たちも得ようとしたのが動機であった。大航海時代・探検時代が始まった。探検 (exploration、expedition) とは、文明世界にとっての未知の地域を踏査し、地理的情報や資源を発見・報告する行動である。「探検」の語は大航海時代以降にヨーロッパで使われはじめたが、ヨーロッパによる植民地化と結びついた語として、使用を避けることもある。

15世紀初頭、中国明時代の鄭和(ていわ)がインド洋への航海をたびたびおこないアフリカまで達したが、中国国内の政治的な決定によって、外洋航海は禁止された。

fig.2──探検によって知られた世界(ヨーロッパ世界の拡大)。水色の部分①中世ヨーロッパに知られた世界、②中世イスラム世界、③大航海時代(15〜16世紀)のヨーロッパに知られた世界、④17世紀のヨーロッパに知られた領域(生田 1988)を簡略化)。

新航路を開拓し、未知の地域に達したヨーロッパ人たちは、キリスト教の布教を旗印に、それら地域を武力で征服し財宝を奪い、植民地を建設し、旧大陸からもち込んだ伝染病によって先住民の大量死をもたらした。一方、この時代の航海者や征服者たちは、スポンサーである王家に探検行動を報告する義務を負っていたため、大量の書簡や報告書を残したので、ヨーロッパに影響される直前の現地の地理的情報が残されることになった。16世紀末には、ポルトガルとスペインに替わって、オランダとイギリスが海上交通の覇権をにぎり、北米大陸、インド、東南アジアなどを植民地化した[fig.2-③]。これは、ほぼ17世紀末まで続いた。

この間に世界の熱帯・温帯地域の地理情報がヨーロッパに蓄積された。一方、ヒト、栽培植物、家畜、病原菌などの移動・交流(西欧文明の席巻)が世界的規模で始まった。

3)博物学と地理学の成立

16世紀後半から17世紀にかけて、航海者や探検家が採集した動植物の記載と分類、観察した自然現象・地理情報の整理が進んだ。博物学の時代が始まったのである。博物学とは、世界のあらゆる事物を記載し、命名し、分類する学問で、自然の記述という意味で自然誌(自然史)とも訳される。このような中で、ドイツ・オランダのワレニウス (B.Varenius 1622-1650) は世界の諸現象の分布を整理し『一般地理学』(1650)を著した。ここにおいて地理学の体系が示され地理学という学問が成立した。

17世紀末になると地理的に未知の領域は、南北両半球の高緯度地方や、大陸内部の森林地帯、山岳地帯だけになった[fig.2-④]。18世紀には、伝説の「未知の南方大陸」がクックなどの航海によって探られてオーストラリアや南極大陸が発見された。大陸内部では河川流域の探検によって分水界が確定していった。この時代の探検は、列強の帝国主義的な領土拡大に寄与した。一方では、動植物の採集や地理情報の収集のための探検旅行や探検航海もおこなわれ、膨大な量の自然誌・自然地理情報が蓄積された。

西欧近世の代表的哲学者カント(Immanuel Kant 1724〜1804)は、このような世界の地域情報を用いて、大学で自然地理学を講義し『自然地理学』(1802)を刊行し、地表の自然現象を専門に扱う専門分野としての自然地理学を創設した。自然地理学のルーツは博物学である。

わが国では江戸時代に本草学(ほんぞうがく)という独自の自然学が発達した。これを明治政府が博物学と改称したのが「博物」という名称のはじまりである。「博物」は3世紀の中国の書『博物志』に由来する。

3 地理学の近代科学化と資源利用(環境問題)

1)近代地理学の成立前後するが、17世紀には、天文学(コペルニクスやケプラーなどによる)と力学(ニュートン)において重要な発見があり、近代科学の成立とみなされる科学史上の大変革をもたらした。これによって、実験や観察によって論理を証明するという論理実証主義(近代科学)が確立したのである。その影響は地理学にもおよび、地理学も近代科学に変わる。

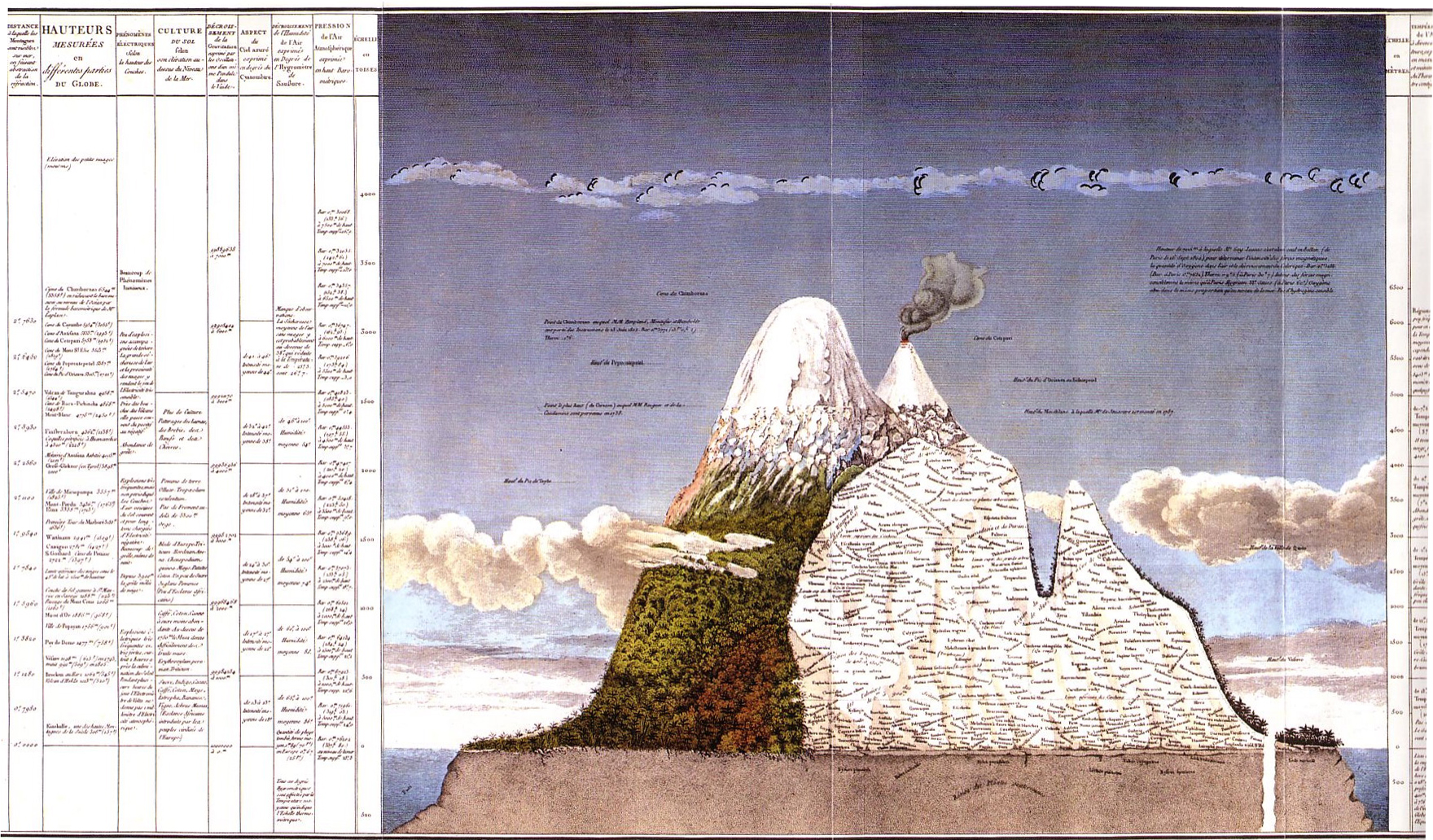

論理実証主義にもとづく地理学の思想と方法を確立したのはフンボルト(Alexander von Humboldt 1769〜1859)である。1799〜1804年にわたる南米大陸での野外調査によって自然の全体像をとらえようとした。地球表面の形態(風景)の相貌的(全体的)把握によって、自然諸現象が相互に関連をもち、まとまりある全体を構成していることを明らかにし、それを各種の観測機器によって定量化し、複数の現象の関係を説明した。たとえば、アンデス高山における高度と気温、植生分布の関係を垂直変化として捉えた[fig.3]。このような成果は未完の大著『コスモス──自然学的世界記述の試み』(5巻 1845〜1862)にまとめられた。フンボルトは、地球の自然環境を総合的に理解する方法を示したのである。

fig.3──フンボルトによる熱帯地域の自然図(主要部分)(手塚 1997:付図)。「新大陸の熱帯地域が、太平洋の海岸からアンデスの最高峰の頂きにいたるまで、われわれに示してくれる自然現象の総体を、一枚の図にまとめる」(フンボルト自身の言葉)(手塚 1997:23)

フンボルトと同時代を生きたリッター(Carl Ritter 1779-1859)は、文献研究によって環境と人類活動の関係を歴史的に整理し、地域を研究する学問としての地理学を確立した。リッターは、地域の資源は神から与えられたものという神学的資源観をもっていた。ベルリン大学の世界最初の地理学教室のラッツェル(Friedrich Ratzel 1844〜1904)は人文地理学を確立したが、自然環境が人間活動を決めるという環境決定論の祖とみなされている。一方、ラッツェルと同時代のフランス人、ヴィダル=ド=ラ=ブラーシュ(Paul Vidal de la Blache 1845〜1918)はラッツェルとは対照的な、人類によって改変された土地の相貌(全体的形態)を研究する人文地理学を提唱した。

ここにおいて、自然環境と人間活動とを併せて扱う地理学が科学として確立したが、ここから、環境を重視するラッツェル支持者と、ラッツェルを環境決定論と批判するヴィダル=ド=ラ=ブラーシュ支持者との対立が始まった。

2)景観地理学とその発展

1920年代にはドイツで景観地理学という、景観から地域を理解しようとする地理学が始まった。ここでいう景観 (Landschaft) には風景としての景観だけではなく地域単位という概念が含まれており、地域の地理学であると主張された。しかし、景観地理学は①人間活動の表面的状況をなぞるだけで人間活動の本質には迫れない、②環境決定論にならざるを得ない、などの批判があった。

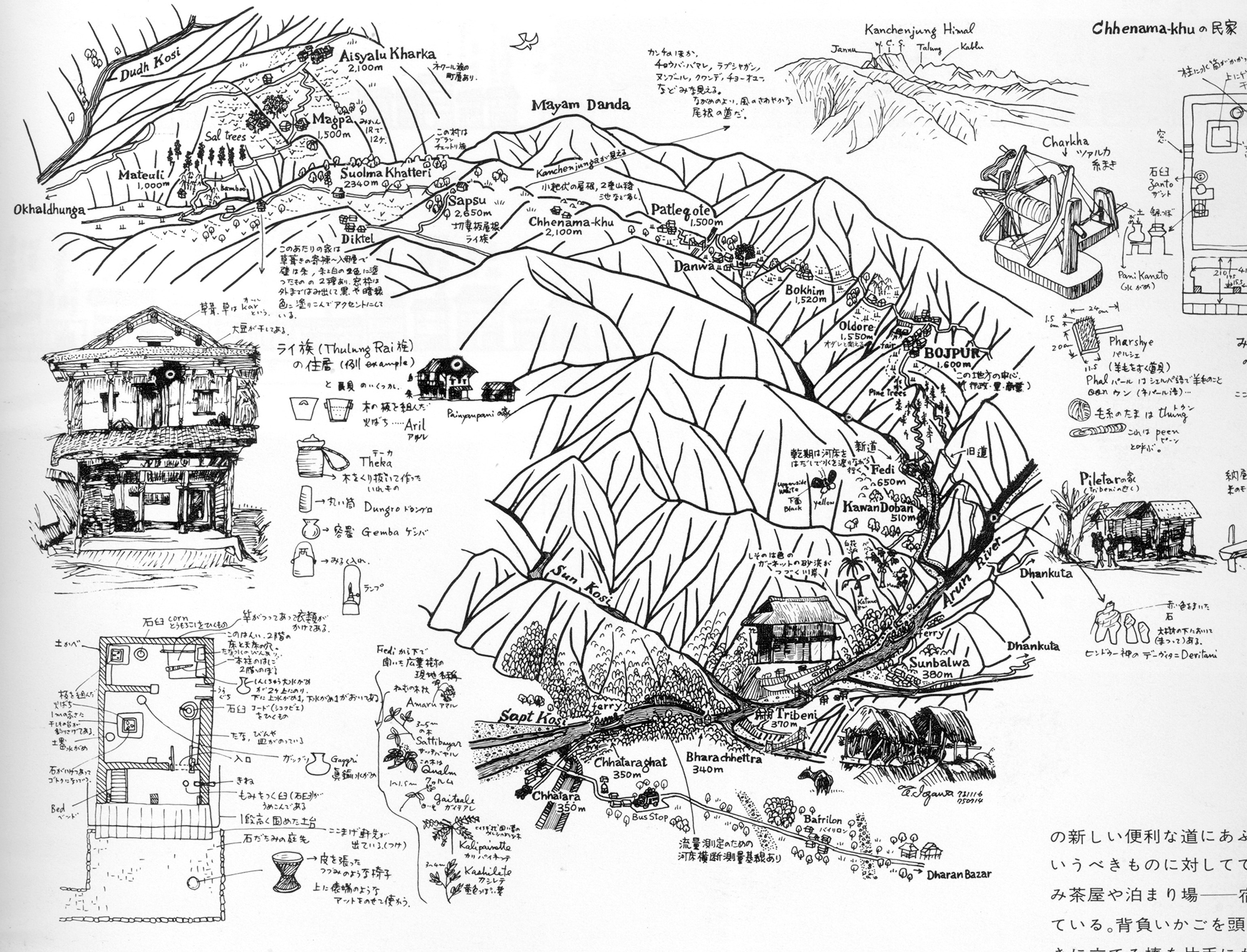

しかしながら、景観(風景)は目に見える地表・地域の形態であり、地理学の研究対象である地球表層現象の集合体である[fig.4]。景観(風景)を把握することは、地理学研究の入口であり、それができないようでは現象の内部(本質)の理解は不可能である。

fig.4──東ネパールの街道沿いの自然と地理情報を風景から読みとったスケッチ(五百沢1976から)

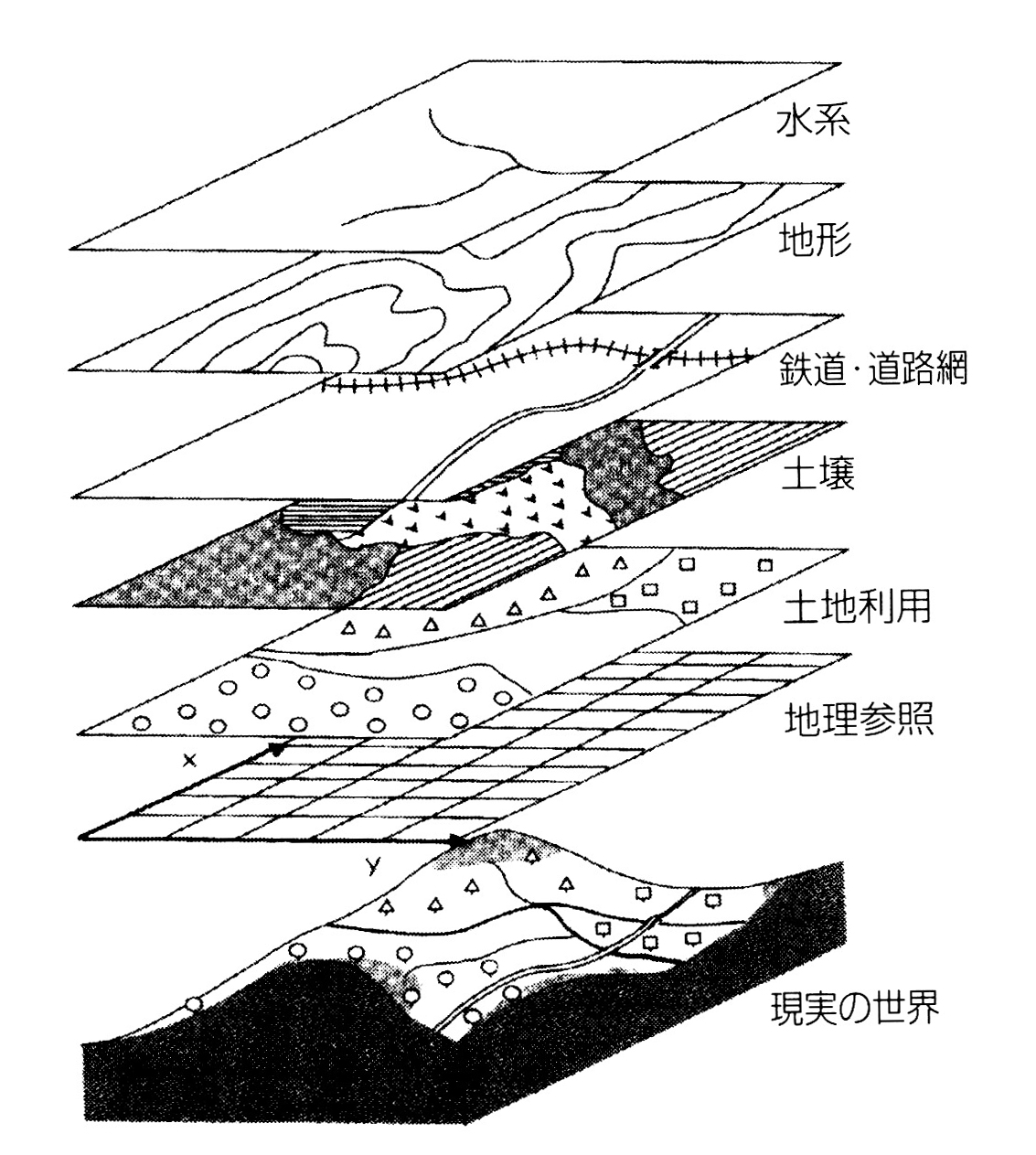

景観地理学に対する批判を乗り越えて、景観地理学の新展開として1930年代に誕生したのがドイツのトロルによる地生態学(景観生態学)と合衆国のサウアーによる文化地理学である。トロル (Carl Troll 1899-1975)は地域の自然を総合的に扱うあたらしい研究領域、地生態学を創設した。各種地域情報をレイヤーの重ね合わせとして扱うのが特徴である[fig.5]。地生態学を用いると地域の気候−地形−植生−土地利用などを総合的・合理的に把握できる。ドイツでは国土計画などにも地生態学が広く利用された。サウアー (Carl O.Sauer 1889〜1975) はドイツの景観地理学の影響をうけて、自然と文化が影響しあって形成される文化景観を提唱し、生業研究を中心に人類の資源利用の本質をさぐった。

fig.5──地生態学での地域構造のレイヤー(多層)構造。このような景観分布図の重ね合わせとGIS(地理情報システム)はおなじ考えである。

1940年代から1960年代にかけて、人文地理学者の一部には、自然環境と人間活動を結びつけた研究に対して環境決定論というレッテルを貼って排斥する動きが見られた。このような動向は、一方では自然地理学の数理科学化を、他方では人文地理学の社会科学化をもたらした。

3)地理学の個別領域科学化

17世紀に成立し、19世紀に大きく発展した近代科学を支える論理の中核は、要素還元主義と因果律決定論である。仮説や理論を証明するために実験や観測を繰り返し定量化することが自然科学の方法として確立した。正統的な自然科学は定量的に研究を進める数理科学・分析科学であるという常識ができ、自然地理学もそのような科学であるべきであるという考えが強くなった。

一方、18世紀から19世紀にかけて哲学から個別分野として独立した経済学・法学・社会学・政治学・教育学などは、ひっくるめて社会科学と呼ばれるようになって、分野ごとの理論や方法論を発達させて科学としての形態を備えてきた。そのため、人文地理学は社会科学の方法論に従うべきであるという主張が強くなった。

自然地理学と人文地理学は、自然科学と社会科学に分離し、両者とも分析科学として研究領域の細分化が進んだ。

しかし、1970年代になると、自然環境研究を排除すると地域の地理的理解が進まないということに気がつく人文地理学者がでてきた。それまで主流であった、自然環境を排除した経済地理学よりも、地域そのものの構造を解明しようとする空間地理学や、人間活動を中心にすえた文化地理学を推進する動きが始まった。それでも、研究領域の細分化の動きは止まらなかった。

4)地球資源と地理学

産業革命以降始まった環境破壊は、19世紀には顕在化していたので、近代地理学の祖であるフンボルトやリッターもこの環境破壊を認識していた。ラッツェルもアメリカ西部の資本主義による収奪農業を報告している。一方、ヴィダル=ド=ラ=ブラーシュが提唱した「人類によって改変された土地」を研究対象とする地理学に対しては、当時から森林破壊や土壌侵食をもたらす破壊的経済を研究対象にするものだという批判があったと久武 (2004)は述べている。ヴィダル=ド=ラ=ブラーシュの地理学もマルクス経済学の地理学も、地球は無限の大きさをもつと考え、地球資源の有限性を理解できず、結果として、資源の枯渇や環境問題の発生を阻止できなかった。

1972年に、地球の資源は有限であり、将来の人類の危機を警告する『成長の限界』(ローマクラブ)が出版されたが多くの地理学者は環境決定論だと批判した。

歴史学や経済学などの人文・社会科学諸分野は自然のことには関心がないし、自然環境と人間活動の両方を研究すると標榜する地理学も環境決定論の呪縛から逃れられず、積極的に地球資源問題に関与できなかった。自然環境と人間活動との関係を追求した地理学、先に述べたカール=トロルの地生態学とカール=サウアーの文化地理学は、両者とも比較的狭い地域をあつかっているため地球全体の資源問題には貢献できなかった。

しかしながら、1990年代になると、気候学や雪氷学を専門とする自然地理学者の中には、地球環境の急激な変化に気づき、地球温暖化の問題に警告を発し、“IPCC”の報告書の作成に貢献する者も出てきた。スイス連邦工科大学地理学教室主任教授であった大村纂(あつむ)もそのひとりである。

4 日本での地理学の発展と資源問題

学術としての日本の地理学は1879年に東京地学協会の設立から始まった。その機関誌「地学雑誌」には、地理学論文がつぎつぎに掲載された。その多くは人間活動にあたえる自然環境の影響を論じていた。1925年には日本地理学会が設立され「地理学評論」が刊行され始めた。地形、地震、気候、都市、地政(学)などの内容をもつ論文が掲載されたが、地形の論文でも土地利用に触れていたり、地誌的内容を含んでいたりした。地理学は自然環境と人間活動の両方を研究すべきであるという学問観が保たれていた。1)日本版景観地理学から環境決定論批判

「地理学評論」の第1巻[1(8):815-823]に、地形学者辻村太郎は、東京大学地理学教室での人文地理学を振興するためもあって、文化景観(人間活動をしめす風景)の研究が人文地理学であると書いた。当時、5万分の1地形図がほぼ全国をカバーしたので、地形図の読図によって文化景観を把握することが可能になった。1927年から1942年までの15年間に50編の景観地理学の論文が「地理学評論」と「地学雑誌」に発表され、景観地理学は地理学の主流になった。しかし、辻村が景観を目に見える風景に限定したこともあり、文化景観の研究は環境決定論であるという批判が増え始めて1950年代には景観地理学は衰退した。

ラッツェルの地理論を環境決定論とする批判は日本でも1935年に現れた(飯塚 1935〜36)。しかし、環境決定論批判が一般的になるのは第二次世界大戦後である。1960年代には、環境決定論批判は日本の地理学界を覆い尽くした。1960年代に大学で地理教育を受けた筆者は、授業で「従来の地理学では環境決定論が唯一の論理だった。人文地理学の目的は環境決定論を滅ぼし社会科学の地理学に変えることである。マルクス主義経済地理学こそが人文地理学である」という考えを叩きこまれた。環境決定論批判は自然地理学にも影響を与えた。環境決定論批判によって「自然地理学は人間のことに関わる必要はない」という意識が自然地理学者に強くなり、自然地理学の数物科学化や個別領域化が加速された。しかし、吹き荒れた環境決定論批判の嵐も1980年代になると収束した。

明治時代以降、初等・中等教育での地理教育では産業立地を自然環境によって説明することが普通であった。これに対して環境決定論であるという批判も地理学者からは発せられたが、地理教育では問題にされず、少なくとも1960年ごろまでは生き残っていた。環境決定論的な人間活動の説明は単純で理解しやすいために、実際の立地要因とは異なっているという地理学者からの批判を受けながらも、現在でも行政や観光での地域の説明に使われている。

2)日本地理学の現状

20世紀後半(第二次世界大戦後)には、わが国にも、数理科学と社会科学こそが真の科学であるという考えが広がり、博物学と歴史学の伝統を受け継ぐ地理学は時代遅れであるというレッテルが貼られるようになった。1970年頃から、地形学・気候学・水文学・経済地理学・都市地理学などの領域は地理学から出て、地球科学や経済学、社会学、あるいは工学に属すべきであると主張されるようになった。この動きは、とくに自然地理学の各領域内部で顕著だったし、人文地理学者のなかには自然地理学を地理学から排除すべきという意見もあった。

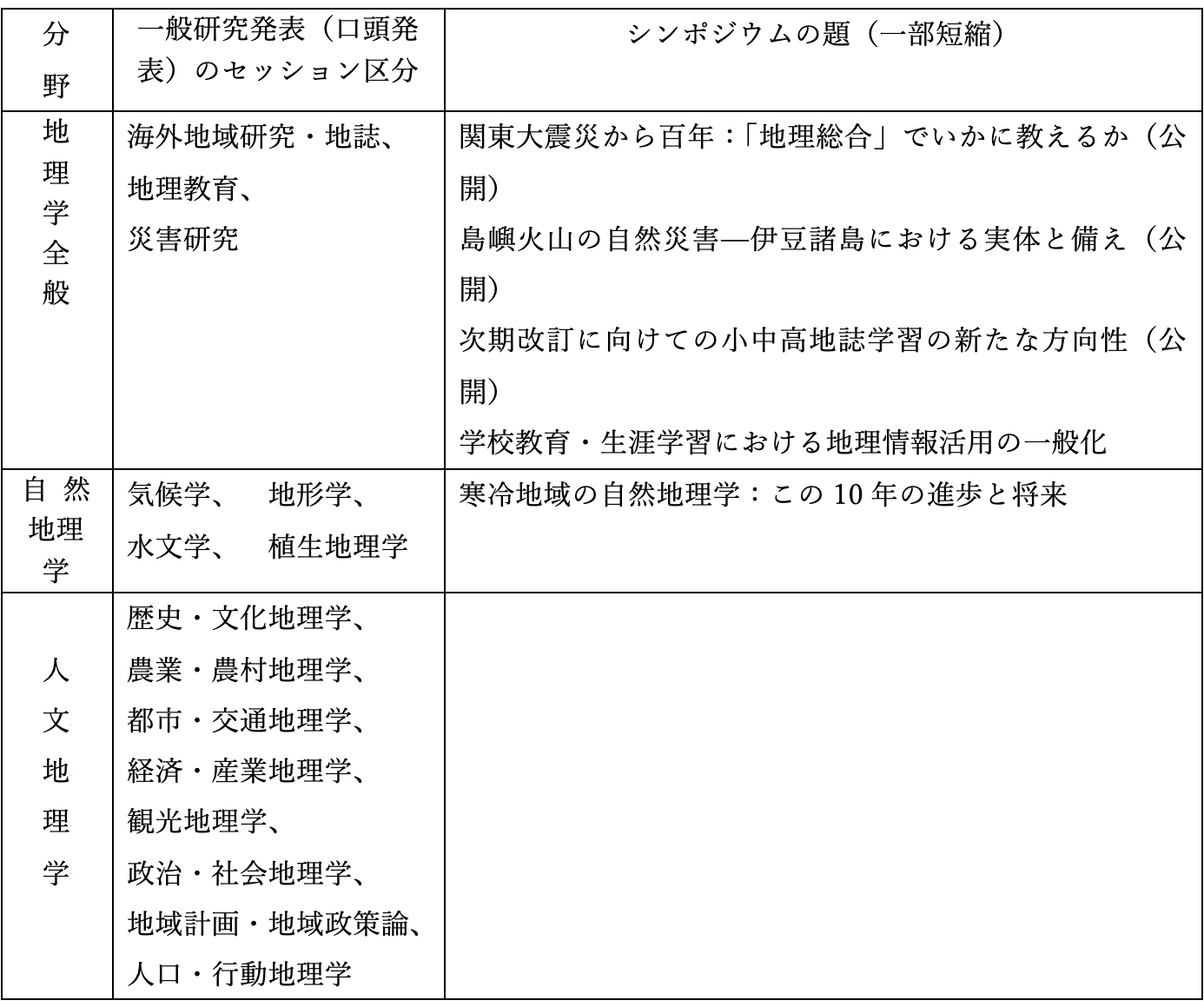

1980年代になるとマルクス経済地理学分野の研究が減少し、計量地理学的な空間理論研究や人間中心の文化地理学が増加していった。その変化と呼応するように、地理学から離脱しようという個別領域からの声は聞こえなくなった。地理学の各領域は地理学に特化した方法論をもっている。それを失ったら自然科学や社会科学の領域のなかでは埋没してしまい生き残れないことがわかってきたのである。とはいえ地理学の個別領域化が止まったわけではない。地理学会の発表会場は領域ごとに細かく分かれたままである。2023年春の日本地理学会のセッション区分とシンポジウムのタイトルを[表1]に示す。おもに若手研究者や大学院生の発表の場である一般研究発表は従来通りの細分化された領域ごとにおこなわれたが、シンポジウムは自然地理学・人文地理学にまたがる統合的な内容(災害研究や地理教育)のものが多かった。その多くは、地理学の成果の市民社会への還元を意識して公開でおこなわれた。

表1──2023年日本地理学会春季学術大会での研究分野

(日本地理学会発表要旨集No.103による)

地域の自然環境にも人類社会にも、地理学の細かな研究領域ごとにさまざまな課題がある。地域性の研究と称される特定の地域での特定の現象の研究である。表1からもわかるように、地理学者の多くはそれらの個別領域研究をおこなってきた。その結果、地球環境問題や経済格差や社会的矛盾の問題は地理学では見逃されてきた。

文化地理学や地生態学の研究は、地域の自然環境と人間活動を調和的に把握し、自然保護や土地管理などに成果を挙げた。しかし、これらは応用研究とみなされ地理学の主流とはならず、またドイツやイギリスと違って政府や自治体の政策決定に影響を与えることができなかった。日本では、景観研究はランドスケープ研究という表現で建築学や都市工学、造園学でおこなわれ、むしろ開発促進のための技法として利用されている。

一部の地理学者は、地理学の成果を市民運動に生かして行政や企業とたたかうことを始めた(たとえば小野 2013)。また、自然地理学者が中心になった研究グループが地球温暖化にかかわる問題、たとえば太平洋の島嶼や東南アジアでの海面上昇問題やヒマラヤの氷河湖決壊洪水防止などに貢献している。

5 地理学の任務:俯瞰的な視点の必要性

2011年3月の東日本大震災と原発事故をきっかけに、工学の諸領域や地震学、地質学など、従来からの個別分野・領域の研究が批判されるようになった。狭い個別分野・領域に閉じこもっていては、危険や災害の予測・復興などを効率よくおこなえないというのである。それにかわって、広い視野でものごとを見る俯瞰的視点をもった研究が重要であるという意見が多くなった。狭い個別領域に閉じこもっていた地理学者にも、これまでの研究姿勢を反省する動きがではじめた。なかでも自然地理学が俯瞰型研究の代表であると主張されるようになった(たとえば鈴木 2015)。とくに、複数の学問領域を、空から見るように広い視野でおこなう領域俯瞰型研究の重要性が強調されている(岩田 2018)。沈滞気味の地理学を活性化し、現代的課題に適合する地理学に脱皮するための核(コア)になるのは、個別領域が統合された統合地理学であると筆者は考えている。地理学はさまざまな事象・現象から構成された地域の全体像をあつかう学問であり、全体を見通せない領域の細分化だけでは十分な成果を出せない。すでに述べたように、地理学から脱するという動きがあったとはいえ、地形学者や気候学者の活動の主舞台は、いまだに地理学界である。これは、地形学や気候学の主要な方法論が地理学特有の方法論を用いているからである。地理学者は広い範囲の地球表面形態を把握する技術を身につけている。この技術は地理学以外のいろいろな分野に貢献できる。地球表面の多様な現象を対象にする必要から、地理学専攻の学生は気候・地形・植生・農業・工業・集落などの広い対象に関する地理教育を受ける。奥行きは浅くとも地域に関する多方面の知識をもつことになる。これは自然科学や社会科学の多くの分野の研究者が協働しておこなう共同研究には、まとめ役として地理学研究者が貢献できることを示している。

2001年に新設された京都の総合地球環境学研究所は、環境科学分野での、領域俯瞰型のプロジェクトを組織し支援する研究機関で「地球環境問題の解決に役立てる総合研究」をおこなうのが使命である。この研究所で実施された自然環境と人間活動の両方を含んだプロジェクトの研究代表者やコーディネーターには地理学研究者が就任する例が少なくなかった。自然科学系と人文・社会科学系の両方を含む地球環境問題や地球資源管理の研究プロジェクトの推進役には地理学研究者の力が必要である。地理学者はもっと自信をもつべきである。

このような流れを反映して地理学会の若手を中心に「ネイチャー・アンド・ソサエティ研究グループ」が設立され、人間−自然の相互関係を総合的に解明することを目的に研究活動をおこなっている。

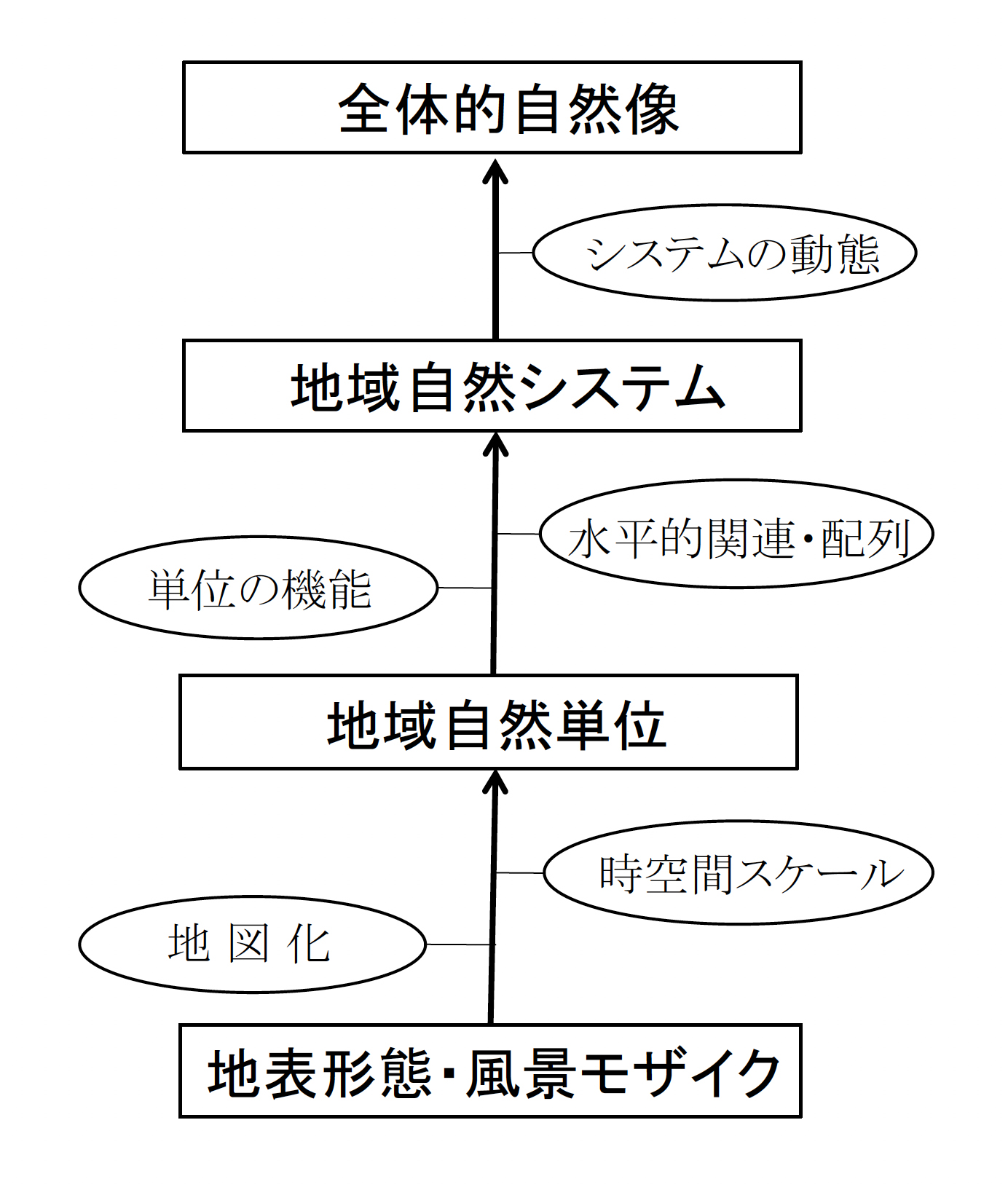

とはいえ、現在の地理学に研究領域を俯瞰的に見て総合化する固有の方法論があるわけではない。異なる研究領域に含まれる複数の現象の相互関係は、多面的な科学的方法によって分析し、それを統合するしか方法がない。地表形態・風景モザイク情報を整理・蓄積し、原因と結果の因果関係の実証を積み重ね、複雑な関係を解きほぐすにはシステム論に頼る必要もあろう[fig.6]。

fig.6──統合自然地理学における俯瞰的研究の流れ。岩田2018による

このあたりまえのことを、研究領域の垣根を越えておこなうためには、俯瞰的・総合的見方ができるリーダーが必要になる。

文献

飯塚浩二 1935-36「地理學史の諸問題」(『地理学評論』(日本地理学会)11、839〜857頁、12、418〜437頁、870〜898頁、957〜996頁).

五百沢智也 1976『ヒマラヤ・トレッキング』(山と渓谷社).

生田滋 1988「大航海時代」『世界大百科事典』16(平凡社)588〜592頁.

岩田修二 2018『統合自然地理学』(東京大学出版会).

小野有五 2013『たたかう地理学』(古今書院).

菊地俊夫+岩田修二 2005『地図を学ぶ──地図の読み方・作り方・考え方』(二宮書店).

吉良竜夫 1976『陸上生態系─概論』(共立出版).

鈴木康弘 2015「リレーエッセイ[地球を俯瞰する自然地理学]を始めるにあたって」(『科学』185、岩波書店、922〜923頁).

手塚章 1997『続・地理学の古典──フンボルトの世界』(古今書院).

永井智哉+木野鳥乎 2002『地球がもし100 cmの球だったら』(世界文化社).

久武哲也 2004「人文地理学の先駆者と古典理論」小林茂+杉浦芳夫編『人文地理学』放送大学教育振興会、放送大学教材.

いわた・しゅうじ

1946年生まれ。東京都立大学名誉教授。専門は自然地理学。とくに氷河・周氷河地形学。日本アルプス,ヒマラヤ、中央アジア、南極がおもなフィールド。主な著書は『自然環境とのつきあい方 1 山とつきあう』(岩波書店、1997)、『氷河地形学』(東京大学出版会、2011)、『統合自然地理学』(東京大学出版会、2018)など。

- デカルトの‘テクトニクス’、キルヒャーの‘ジオシステム’──科学革命期の地球惑星認識

-

Cartesian ‘Tectonics’ and Kircherian ‘Geosystem’: A Vision to Geocosm in the Scientific Revolution

/笛卡尔的“构造学”、基歇尔的“地球系统”:科学革命时代的行星地球认知

山田俊弘/Toshihiro Yamada - 人類は地球表面をどのように理解してきたか

-

History of Geographical Understanding by Human Beings

/人类是如何理解地球表面的

岩田修二/Shuji Iwata - コラム1:先史時代の地球理解

-

Column 1: Geographical Understanding in the Prehistoric Age

/专栏1:史前时代的地球认知

[2023.11.10 UPDATE]

岩田修二/Shuji Iwata - コラム2:地球の形と空間スケール

-

Column 2: External Configuration and Spatial Scale of the Earth

/专栏2:地球的形状和空间尺度

[2023.11.10 UPDATE]

岩田修二/Shuji Iwata - 地質学の進歩から見た現代の地球観

-

Modern Views of the Earth Based on the Recent Development of Geological Sciences

/地质学发展下的现代地球观念

小川勇二郎/Yujiro Ogawa - 鉄鋼の生産と科学が生環境に何を及ぼしたか

-

How did Production and Science of Iron and Steel Influence Living Environment?

/钢铁生产和科学对生环境造成了怎样的影响

初山高仁/Takahito Hatsuyama

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜)