第7号

特集:

地球の見方・調べ方──地球の中身と表面を捉える科学史 How We Investigate and Perceive the Earth — A History of the Study of the Surface and Internal Structure of Our Planet 观察和研究地球的新方法:关于地球表里的科学史

地質学の進歩から見た現代の地球観

小川勇二郎【筑波大学名誉教授】

Modern Views of the Earth Based on the Recent Development of Geological SciencesYujiro Ogawa【Professor Emeritus of University of Tsukuba】

地质学发展下的现代地球观念

Nature has been observed, recognized and verified through various concepts, ways of consideration and understanding of the Cosmos, and their materials, processes and mechanisms that are known as the truth at a given time. However, it is only in these last tens of years that modern humankinds have finally reached a real understanding of the Earth, of her processes and mechanisms from shallow to deep levels of the total globe, first through mostly geological methods, but then spreading to geophysical, geochemical and geobiological methods. The great evolution of plate tectonic theory in 1960-70s’ successfully explained earth history as involving the growth of oceanic plates at mid-oceanic ridges and their subduction at oceanic trenches, and collision producing great orogenic belts where continents converge. This understanding replaced the previous geosyncline-orogenic theory that had no mechanical basis. Thus, we, modern humankinds have finally obtained an understanding of the Earth that can be applied to the study of environments, resources and disasters (geohazards) as well as providing a basis for basic knowledge. In spite of this development, some recent modern political considerations have instead resulted in unhealthy conditions and considerable, sometimes even fatal difficulties. We need to learn much more, and to consider better the impact of geopolitical ethics. Thus, this paper proposes to all the areas of the world, particularly to all of Earth’s political, administrative and educational people, to utilize our modern geological understanding as well as cosmic knowledges for the future of humankinds and nature.

[2023.11.10 UPDATE]

はじめに

自然に対する科学的な認識の多くは、古来、アリストテレスの自然観とプトレマイオスの天動説に立脚していた。そのなかで物理的な事象の解釈の多くは現在では誤ったものとされているが☆1、中世~近世を通じて長年信じられてきた。それを破ったのが、ガリレイの観測・実験科学による実証科学であり、16世紀以降のチコ・ブラーエの精密観測、それに基づくコペルニクス、ケプラー、ニュートンへ至る力学の法則の構築である(ハンソン、1985;山本、2000)★1。自然科学は人文科学とも融合されており、それらは、紀元前7~4世紀のギリシャ哲学にさかのぼり、アラビアを経由して近世17世紀のデカルト、パスカルの合理主義、精神主義、人間主義につながったとされる(山本、2000)★2。それに引き続いて上に述べたガリレイの実験科学、ニュートンの力学体系を主とする近代科学から19世紀以降の熱力学、統計力学、電磁気学などを経て、20世紀の原子物理学、相対性理論、量子力学、21世紀の素粒子論と宇宙論に至る。そして現在に至る非常に高度な物理学をはじめ多くの自然科学が構築されてきた。これらの自然科学の発展は、実証科学の成功を物語る。しかし、依然としてこの世の全体像、特に宇宙は何次元か、大統一原理や万物の理論(ToE)は未到達である(和田、2004;ランドール、2011;ホーキング、2018;マック、2020;グリーン、2001、2023)★3。これらの近代科学への系譜のなかで、地球科学(地質学)は、17、8世紀までの天変地異説の呪縛から逃れて、斉一説を経てプレートテクトニクス論へと至るのであるが(モンゴメリー、2012)★4、そこには自然科学と技術の進歩を利用しつつ、自然現象の詳細な観察と歴史的発達史的な考察を基礎として、大陸移動説のプロセスとメカニズムを明らかにしながらのダイナミックな議論の蓄積があった。本論では地質学の発展の中で、どのような基本的な考えの変革があったかをレビューするとともに、われわれ地球と人類の行く末を知るために必要である指針は何かについて、地球のあり様と仕組みを4次元的に(時空的に)考察しつつ、地球認識論をまとめたい。

地球観の成立と課題

1)地球の成因と構成の概観ここで現在までに理解されている太陽系と地球の成因と構成を概観しておきたい(和田、2004; 矢島・和田、2004;グリーン、2023)★5。それによると、太陽系はその前の恒星の最後の超新星爆発やブラックホール同士の衝突などの結果の第三世代の重たい元素なども含むチリの集積によるものとされているが、数量的にも質量的にも最大の水素を中心に太陽ができ、その周囲にいくつかの惑星が生じた。惑星は、太陽に近いものは隕石(隕鉄を含む)や彗星などと同じような物質の集合によるもので岩石を主とし、遠いものは水素やメタンを主とするのが一般である。それらは、成長過程で惑星、小惑星、衛星同士が衝突したり、重力的な作用で軌道や回転が変化したりして、結果的に、今日みられる水金地火木土天海までの主惑星と、火と木の間の小惑星群、および彗星などの離心率の大きなものなどができて太陽系を構成している(東京大学地球惑星システム科学講座(編)、2004;佐藤(勝)、2010;日本地球惑星科学連合(編)、2020)★6。太陽の中央部では、水素の核融合でヘリウムができているが、現在までの46億年ほどで、およそ半分の寿命を費やしたとされ、約50億年後には、ヘリウムの融合の結果の高圧で、より重い元素ができ、その後赤色巨星となり地球はそれに飲み込まれる。その後太陽は白色矮星として小さくなる。太陽がもう少し大きかったら最後には超新星爆発し、宇宙にばらまかれるはずだったろうとされている(佐藤(勝)、2010)★7。

このように約46億年前に誕生した地球は、当初はその原資の隕石などの質量による引力で中央に集まる(隕石重爆撃)。その時の位置エネルギーが運動のエネルギーを経て原資物質は断熱圧縮され、また短半減期の放射性元素の崩壊熱とで、熱エネルギーが放出されて高温となった。その結果、部分溶融し軽くなったマグマがマグマオーシャンとなって固体地球を覆い、逆に重たい金属元素は核を作った。その後揮発物質の大半を占める水が蒸発し、冷えるとともに大量の雨となり、固結しつつあった表層の低地に海を作って集まった。これまでに数億年たったとされる。その後現在に近いマントルと地殻の層構造ができた(丸山、2002)★8。これはほぼ40億年前のことであったようだ。原始的な生命の発生は40億年前とも30億年前とも言われているが、その頃には、シアノバクテリアによる大気への酸素の供給も始まった。その増加が顕著に始まるのは葉緑素を持った植物が陸上に進出する今から約5~7億年前、さらにそれが繁茂する3億年前(石炭紀)である。その間、6億年前頃から急激に複雑な生物が発展し、5億年前には、いわゆるカンブリア紀の大爆発と言われる生命の発達が見られた。その後、計5回の大量絶滅を経て今日に至る。恐竜絶滅の原因になったのは約6600万年前の現在のメキシコに落ちたチクシュルブの隕石によるとの説はよく知られている(横山、2018など)★9。

環境の観点からみると、地球は太陽系の一惑星であり、太陽からの距離が適当であったために、岩石、水、空気が存在できた。それゆえ、生命の元が宇宙から来たという有力な成因説はあるものの、地球上では生命がある時期に大発展した。大気は当初は炭酸ガス中心であったが、葉緑素をもつ植物の炭酸同化作用(光合成)が行われるようになると、遊離の酸素(O2)が空気中に増えた。そのためにオゾン(O3)が紫外線をカットできるようになり、ために動植物は陸上に進出することができた。その後の高等生物の進化発展により、最終的に人類の誕生に至った、というのが、われわれ人類に至る地球上の生物とそれを生んだ環境の変化についての第一次近似的な概観である(和田、2004;川幡、2008、2011;平、2007)★10。

2)認識と理解の方法論

上に述べた地球をめぐる現象や事物の起源や成因についての認識は、新しい概念の登場と新しい研究手法の開発が相まって、研究は大いに進展してきたのだが、全体的にいえば、ものごとの原理、理論、さらに現象のプロセス(経過)の観測や観察、実験にもとづく記述と、そのメカニズム(仕組み)を実証的に議論することによって、成果は確実なものとされてきた。特に、こうした近代科学とそれに伴う技術を利用した実証的な地球科学がグローバルに議論され始めた20世紀になって、地球全体の歴史が、プロセスとメカニズムを伴って議論されてきたわけである。まことに21世紀に生きるわれわれは、こうした人類の科学技術の成果の上に乗っていることがわかる(アタリ、2006)★11。では、それによってわれわれは自然を正しく理解し対応することができるようになっただろうか。この質問に、完全に肯定的に答えることは難しい。たとえば、この数十年余りでも世界では予測できなかったほどの大きな自然災害が起きており、また資源は偏り、一部は枯渇し、環境は激変している。生活は豊かになるどころか、課題は続出しており、全体的に見ると地球と人類は大きな曲がり角に来ていることは確かだ。こうした状況のなかで、われわれの地球観をもう一度考え直したい、というのが、本論の趣旨である。

3)近代地質学の誕生──イギリスにおける斉一説の誕生

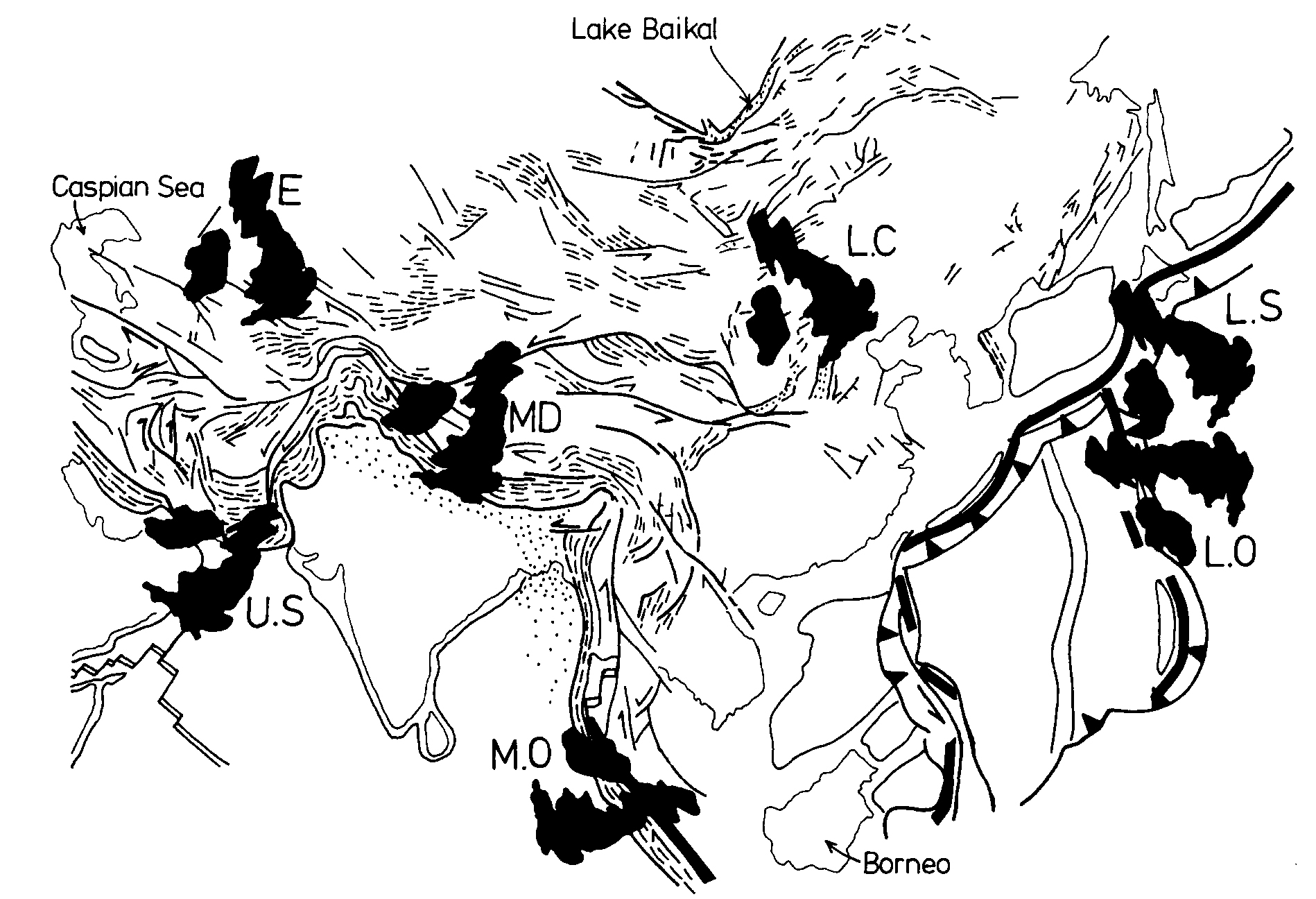

現在に至る地球における地質的および古生物的な現象や歴史(地史)は、それほど古くから正確に理解されていたわけではない。18~19世紀に、ジェームズ・ハットン、チャールズ・ライエル、チャールズ・ダーウィンなどのイギリスの学者によって、天変地異に替わる新しい地質作用が考えられるようになった。それは、地球は意外と長い歴史を持っていて、現在起きているようなゆっくりとした地質作用の集積によって、地形や生物の変化(進化)が伴ってきたのだ、という斉一説(せいいつせつ;ユニフォーミタリアニズム;過去も現在と同じ原理で諸現象が起きてきたとの考え;「現在は過去の鍵である」との考え方をも含む)である。それが唱えられるまで、人々は聖書にあるような天変地異による激変説(カタストロフィズム;その都度全体が入れ替わるような天変地異によって地質も生命もが作られてきたとの考え;天変地異を中心とする世界観)を信じていた(モンゴメリー、2012;矢島・和田、2004)★12。その後、多くの地質や古生物の情報が集められてくると[fig.1, 2]、環境のゆっくりとした変化と生物の進化が唱えられ、同時に、地層の相対的な時代順が決められ、その分布や構造の考察によって、世界の地域の地質と古生物の情報、特に地史が整理されてきた[fig.2]。ビーグル号で世界一周航海に出かけたチャールズ・ダーウィンは、このような生物の進化には、地質の形成とともに、長い時間が必要だ、と考えた☆2[fig.3]。

fig.1──エディンバラ東方60 kmのシッカ―ポイントの、いわゆるハットンの不整合。下位はシルル紀(約4億年前)の急傾斜を示す深海性の混濁流堆積物(サザンアプランズ付加体を構成する;小川・久田、2005)、上位は石炭紀(約3億年前)の陸上での洪水堆積物(武藤、1991)。この傾斜不整合は、19世紀末にハットンによって見出された。この不整合の間の時間間隙に、下位の地層が直立するための何らかの作用がないと説明できない、と考えられるようになり、この境界の示す時代に造山運動があったと提唱される一つのきっかけにもなった。現在では、この不整合の下位の直立する砂泥互層も、上位の緩傾斜の地層も、地震あるいは洪水などによるイベント堆積物(急激に起きる突発的事象による堆積物;土石流や混濁流堆積物、津波石などをこう呼ぶ)とされている。1970年代になって近代地質学およびプレートテクトニクス論の登場によって、下位の地層はプレートの沈み込み帯(そこでは地震や津波は、イベント的ではあるが、長い時間をとると頻繁に起きるともいえる)での付加体形成ののちに、それが深部から上昇し、陸上に現れて、さらに別のイベント現象による地層に覆われる、ある意味の激変がその間にあったと考えられるようになった(小川・久田、2005;小川、2023)。

fig.2──ウィリアム・スミスが一人で調査して1815年に作成したイギリスの地質図。世界最初の地質図とされている(実物;2010年10月、ブリストル大学にて)。スミスは、土木技術者であったが、運河などの工事に広域的に従事するかたわら、同時代の地層をイングランド全体に追跡し、この地質図を作成した(ウィンチェスター、2004)。独力で広域の地質図を最初に作成したスミスの功績は偉大である。

fig.3──ロンドン地質学会(最古の地球科学の学会)の資料室に展示されているライエル(近代地質学の父;左)と自分自身を地質学者と考えていた若き日のダーウィン(右)の像。右側のお二人はイギリスにおける地質学の創生を説明するロンドン大学のトニー・バーバー博士と教育学者の妻ブレンダさん、左は筆者(2009)。

4)斉一説からダイナミックなテクトニクスへ

このような地球上の現象と歴史(地史)の斉一的な大綱は、地質学(古生物学を含む)と鉱物学的な調査・研究によって地層と岩石の種類と年代と分布を知ること、つまり層序と岩体の分布や構造がどうなっているか(構成)を明らかにすることによって得られてきたのであるが、その後、鉱物や岩石の結晶学的、熱力学的な手法を応用して、また化学分析によって、岩石の生成条件や年代(放射年代)を知ることを通して、20世紀初頭から、特に20世紀中葉から近代的なサイエンスへと発展した。そうして、地質系統(年代別の地層、岩体)がどのような原理やプロセス、メカニズムで4次元的に形成・発展してきたかを議論することが主流となった。それは地質構造発達史、あるいは単にテクトニクスとも呼ばれている。その間、19世紀後半のイギリスのチャレンジャー号の世界航海(日本にも寄港した)をきっかけに、調査が海洋域へも広がると(西村、1992)★13、その時代の列強の世界進出とも相まって、こうした地質情報への関心は海陸両面に広がり、議論は一気にグローバルとなった。世界の海洋の深度もおおよそわかり、環太平洋の海溝と大きな大洋の中央部の、後に中央海嶺と呼ばれるような巨大な山脈があることもわかった。20世紀の2つの大戦中と後には、新しい技術によって、海陸の地質の産状や現象が広範に記載、観測、測定され、より詳細な地形や重力異常や熱流量の非対称性などの地球物理的な事項が解析されるようになった。ビーグル号、チャレンジャー号、それに後に述べるグローマー・チャレンジャー号の3隻の研究船こそ、地球と生物の歴史的認識に大きな成果をもたらしたのである。

こうして、20世紀になって地質調査がグローバルに進むと、大陸の地質は、安定大陸とその周辺の卓状地、さらに変動帯(造山帯)に分けられることがわかってきた。造山帯の成因は、地層をためる地向斜(ちこうしゃ)というものが、最後に造山帯に転化する、しかもそれは世界同時である、という地向斜・造山運動の概念が唱えられるようになった(紹介は、佐藤(正)ほか、2018)★14。

大陸移動説の登場

1)古地磁気学によるプレートテクトニクス論への突破口20世紀における2つの大戦を経て、陸上と海洋の双方におけるグローバルな研究が盛んになってくると、マントルを含む地球深部の構造が地震波探査で判明し、地磁気、重力などの測定も行われるようになった。20世紀前半の最大の議論は、ドイツの気象学者であったアルフレート・ヴェゲナーが提唱した大陸移動説であった。彼は、過去の時代の古生物(化石)や地質系統、造山帯などのさまざまな地質的古生物な証拠を整理して、大西洋やインド洋を隔てた現在では別々の大陸間の類似性に基づいて、大胆な大陸移動説を提唱し、「大陸と海洋の起源」という名著を著したのだが(都城・紫藤、1981)★15、大陸が本当に移動しているのかは地質学者からは疑問をもって迎えられ、大論争となった。彼は大陸は海洋をかき分けて進むと考えたが、そのメカニズムまでは説明しきれず、四面楚歌の中で4回目のグリーンランド遠征で遭難し亡くなった。

その後、1950年頃までに古地磁気学が進み、それまでの固定的な地質学に決定的な影響を与えることになった。地球には地磁気が存在するが、過去の地磁気が岩石や地層に記憶されている(古地磁気という)。それが示す伏角とその方向により、古緯度と磁極の位置が推定されようになった。それは地磁気が示す磁極が地球の自転軸(回転軸)にほぼ一致することからとされ、岩石が示す過去の磁極の方位が、大西洋を隔てた大陸間の回転を示すことが判明し、予想されていた東西大陸の分離が古地磁気で実証されることとなった(ウィルソン、1972;上田、1989)★16。また、磁極はしばしば反転することもわかった(現在は北極地域にS極(N極ではない)が位置する)。その反転に基づく古地磁気の方位のあり様は太平洋や大西洋の大規模な海洋の中央拡大軸付近で、海底の古地磁気として記憶されていることがわかった。海底地磁気縞模様の発見である。それは海洋の中央海嶺拡大軸から噴出・貫入する玄武岩質のマグマの固結時の古地磁気を記憶していて、左右対称のパターンを示すということが示された。いわゆるヴァイン・マシューズのテープレコーダーモデルである。この、地磁気の反転と左右に拡大して広がる海洋プレート☆3形成の組み合わせから、海洋底拡大(海洋底更新)がプレートテクトニクスの基本であることが一気に説明されたのである(Vine and Mathews、1963;Isacks et al., 1986;上田、1989;河野、1986;瀬野、1995、2001)★17。

ヴェゲナーがメカニズムを実証できなかったために、大陸移動説は一度は葬りさられたのであるが、1950~60年代になって、上に述べたような古地磁気学を応用した手法で、大陸移動は実際にある、またそれは海洋底拡大説で説明できるとして劇的によみがえったのである(ウィルソン、1972)★18。しかも、それによって大陸の離合・集散と造山運動が、ウィルソン・サイクル☆4として、地質、地球物理双方の協力によって実証的かつ統一的に説明されるようになった(Wilson、1966;平、2001;丸山、2002)★19。こうして大陸移動と海洋底拡大という、新しい研究手法の登場と斬新なアイディアによるプレートテクトニクス論の確立によって、多くの地史学上の現象がプレート境界で起きていることが判明し、その場の地質・地球物理現象(重力や熱流量の異常、巨大地震と津波、島弧のマグマティズム、変成・変形作用、堆積作用、造山運動に至るまで)が、メカニズムを伴って統一的に説明されるようになった。こうして、それまでの成因論なしの地質学は一気に実証可能な近代科学となった。プレートテクトニクス論の登場が、固体地球科学における大問題の解決の端緒となったのである(上田、1989)★20。

2)プレートテクトニクス論の要点

プレートテクトニクス論の要点は、以下のようである。大陸は、中央海嶺で拡大し更新する海洋プレートの動きとともに移動する、プレートは表層約60~100 kmの厚さで全地球を覆い、それぞれが別個に移動し、変形、地震、火山噴火などは、3種類のプレート境界(拡大、沈み込み、すれ違い)でもっぱら起きる。島弧と海溝は、その沈み込み境界に一致する、しかも、島弧火山、堆積、変形、変成作用はその沈み込み帯に集中する。これが、1960~70年代に一気に提案されたプレートテクトニクス論(地球表層板状岩体の構造論)である。これは、地球そのものの発達過程のある時期に、海洋プレートの運動(拡大、沈み込みと大陸地殻の形成)が始まり、大陸移動と超大陸の形成、さらにその再分裂が起きる、とするものである。それは、ウィルソン・サイクルと呼ばれ、その周期はほぼ2~3億年である(丸山、2002;和田、2004;平、2001、2004、2007;川幡、2008、2011、白尾・清川、2012;横山、2018、数研出版編集部(編)、2014)★21。現在も、パンゲア超大陸と南半球のゴンドワナ超大陸の再配分の過程にある。このようなプレートテクトニクス論が登場した直後の1970年前後に、早くも数名の地質学者が、造山運動、大陸縁での諸現象や大陸の成長などの具体的な地史をグローバルに説明しようと、一般論としても可能なモデルを提案した[fig.4]。こうして、巨大地震やマグマ活動や変成作用、堆積作用さらに造山運動といった地質学では主要な現象の大半はプレート境界で起きていることが常識となり、プレートの動きで説明されたり、関連付けられたりした。つまり地質作用の多くが、具体的なプロセスとメカニズムをもつものとして意義づけられ、サイエンスとしての議論は完全に一新されたものとなった。

fig.4──イギリスの代表的な造山運動や主たる堆積作用が、現在の世界のどこで行われている作用に対応しているかを論じたライエルメダル受賞記念論文のDewey(1983)の図(E、Oなどは、古生代の時代を示す;E、O、S、D、Cはそれぞれ、カンブリア紀、オルドヴィス紀、シルル紀、デヴォン紀、石炭紀)。これはいわば斉一説(現在は過去の鍵である)のグローバルなプレートテクトニクス版である。日本付近にも、過去の時代にイギリスで起きていた現象が、現在のどこかの地域でまさに起きていることを示している。なお、Dewey and Bird (1970)は、プレートテクトニクス論の提唱直後に、すでに代表的な造山運動はすべてプレートの収束境界(沈み込みと衝突帯)で起きることを、わかりやすい断面モデルを示すことで解釈した(上田、1989)。これらの1970~80年代の研究は、第一次近似ではあったが、その後の多くの研究者の指針となった。

fig.4にもみられるように、プレート沈み込み境界の代表例はまさに日本である。この新説の登場するかなり以前から、日本ではすでに多くの萌芽的研究が行われていた。即ち、その後に沈み込み帯とされるゾーンに巨大地震や深発地震が集中して起きるとした和達清夫(1930)(ワダチ・ベニオフゾーンとして、その名を留めている)、また、そこに安山岩を主とする特徴的な島弧マグマの形成を提唱した久野久(1959)、さらに海溝周辺で対変成作用が起きるとした都城秋穂(1961、1969)、付加体を陸上地質から世界最初に認定した勘米良亀齢(1976)らの先駆的な研究である。まさにプレートテクトニクス論の発想の基礎は、日本から唱えられたといってよい。海洋プレートの拡大や移動の要因は広義のマントル対流であるが、その元になるのはマントル深部に由来する上昇流と下降流(地球全体では複数個あるとされる)であるプルームの動きによる、ともされている(Maruyama、1994;丸山、2002)★22。このような地球の構成(特に層構造)とその変化、さらにそれによって起きるさまざまな地質現象は、固体地球の最上部のプレートが相互に水平に移動することに起因するとする新しい地球観が構築されたのである。

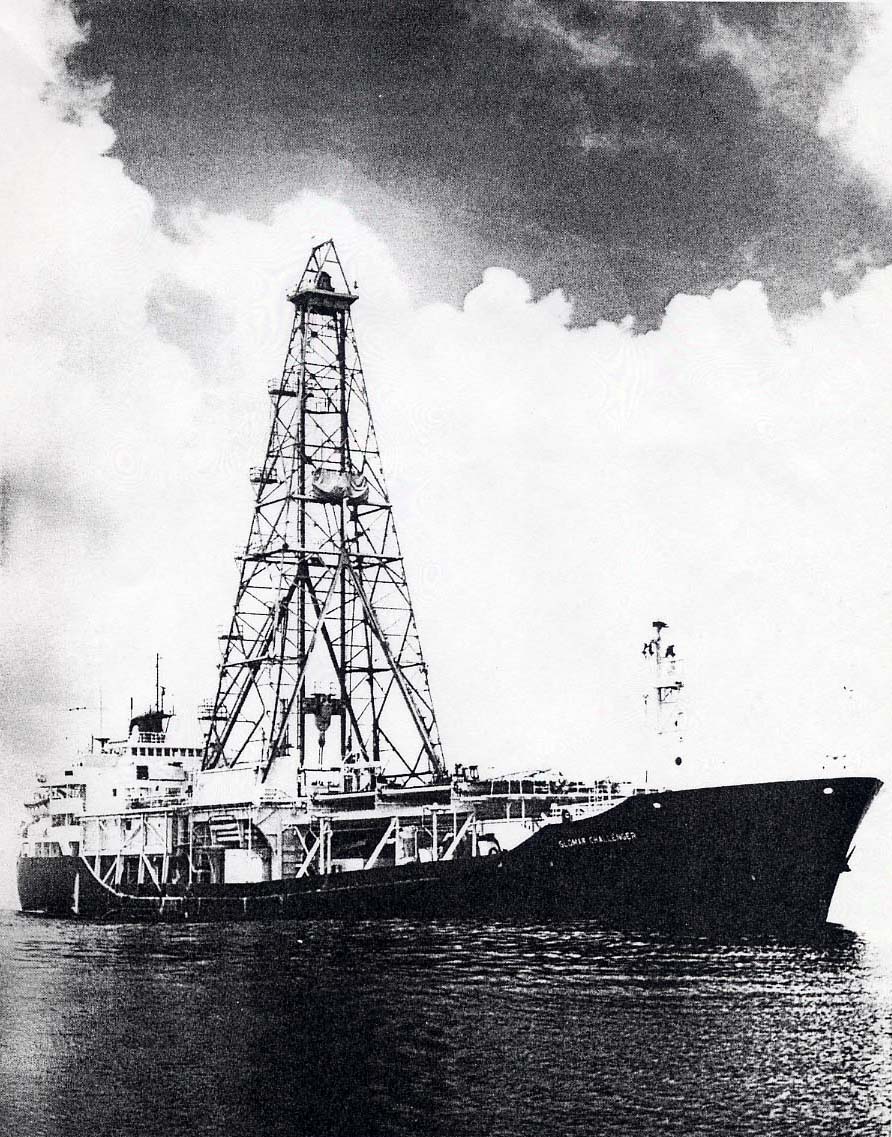

3)グローマー・チャレンジャー号の深海掘削

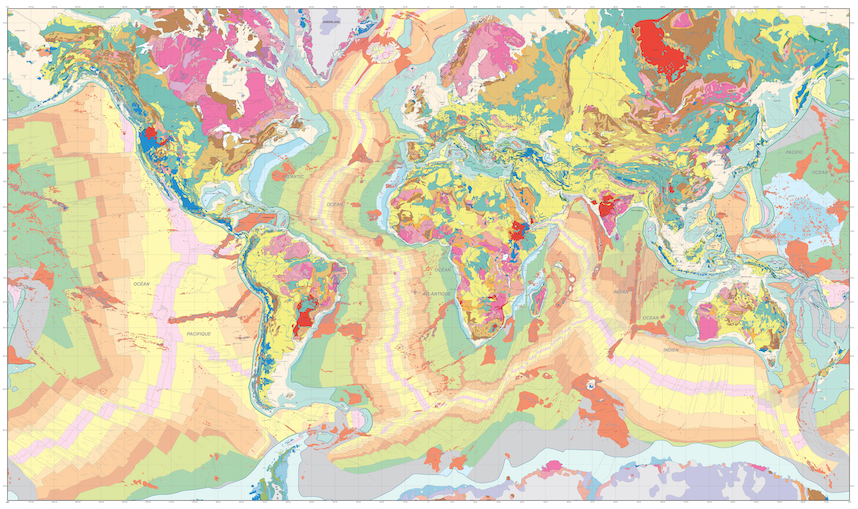

海洋プレートの動きとそれによる古地理や環境の変化、また海洋域のテクトニクスを過去にさかのぼって詳細に示したのは、グローマー・チャレンジャー号[fig.5]の一連の航海に基づく国際研究であった(サイボルトほか、1986)★23。それによって、世界中の海洋プレートの形成年代を掘削試料を用いた微化石層序学や堆積学、岩石学などが明らかになった。その重要な成果は、現在の海洋プレートは地球の年齢の46億年に比べて、非常に若い最大2億年にも満たないということであった。大西洋はもとより、太平洋、インド洋などの海洋プレートの年代パタン[fig.6]を見るとわかるように、それらの年代の海洋を元に戻していくと、現在の大陸同士はもとの超大陸に戻る。これに、ハワイの火山島を代表とするホットスポット火山の軌跡と年代から、プレートの絶対運動及び相対運動も知られるようになり、プレートの時代ごとの運動、大陸間の相対運動なども知られるようになった(マッケンジー、モルガン、ルピション、エンゲブレツソンらの研究)。このうち、プレート説による造山運動の最初のモデル化は、海洋底拡大が公表された(ヘス、ディーツ、ウィルソン、アイザックスらの研究)1960年代のわずか数年後であった(Dewey and Bird、1970;上田、1989;瀬野、1995)★24。

fig.5──初代の本格的学術的深海掘削船、グローマー・チャレンジャー号。約1万トン。1968年以降1983年まで、計96回の航海(1回は約2カ月間)、世界のほとんどの海底を、パソコンもe-mailもない時代に、約10名程度の研究者を乗せて、アメリカ合衆国を中心とした国際深海掘削事業を96回の航海を行い、その学術的掘削と試料の共同研究によって、プレートテクトニクスの実態の構築と環境史における多大な貢献をした。その後、事業はジョイデス・レゾリューション号、ちきゅうなどに引き継がれ、国際深海掘削研究は現在も続けられている。Shepard(1970)の教科書fig.1.2を引用。国際深海掘削事業のいきさつと成果のあらましは、奈須(1984)、平(2001-2007)などを参照のこと。

fig.6──世界の大陸と海洋の地質図(年代別色分け)。The Geological Map of the World (IUGS-UNESCO)。本図のうち、海洋部分は、赤黄系統はほぼ現世に近いものから新および古第三紀。緑系統は白亜紀、青はジュラ紀を示し、中央海嶺から左右側方へほぼ対称的に大陸を割って拡大した海洋プレートの形成(海洋底拡大)を示している。一方、大陸部分は、先カンブリア時代から顕生代のさまざまな年代の岩石、地層からなり、海洋地域とは全く別の時代と構造であることがわかる。地球の年齢(約46億年)に比べると、最古の海洋は、たったの1億8千万年前と著しく若い。古い海洋プレートは、全部沈み込んだか大陸縁で付け加わったのである。なお、大陸にある(シベリアやインドなど)の赤い不規則な岩体、および海洋のところどころの茶色の岩体は、洪水玄武岩という大量に噴き出した溶岩で、それにより大量絶滅が起きたこともあるとも考えられていて(たとえば、ペルム紀―三畳紀境界;磯崎、2002など)、ある種の天変地異であったとの説も有力である。また海洋プレート内の茶色の直線状の部分(ハワイ諸島など)は、ホットスポットの軌跡である。

The Geological Map of the world, Episodes IUGS-UNESCO については、以下から入手可能である。Bouysse, P., 2010, The third edition of the Geological Map of the World at 1:50 000 000 and 1:25 000 000 scales. Episodes, vol. 33, no. 3, p. 173-182.(オープンアクセス)

地球観の変化

1)新しい造山論プレートテクトニクス論は、このように、海洋プレートは中央海嶺から新たに海洋底が更新され、水平に拡大しつつ両側に移動する、という事実を示したのであるが、その拡大は、多くの場合、大陸を割って始まることがわかった。現在の東アフリカ地溝帯から、ジプチ、紅海、アデン湾などがその初期の裂け目のステージであるとされている。ライングラーベン(ドイツ南西部)などもそうだとされている。それゆえ、割られた大陸の断片までもが移動することがわかった。マダガスカル島やインド亜大陸などはゴンドワナ大陸の断片であり、その一部は日本にも到達しているとされている(波田・後藤、2022)★25。「大陸は海洋をかきわけて進む」というヴェゲナーの大陸移動説は、「拡大する海洋プレートに乗って分割された大陸片が移動する」と書き替えられた。つまり、プロセスを明らかにし、そのメカニズムを説明できる概念が残ったというわけで、近代科学としては当然のことであった。プレートテクトニクス論の登場によって、具体的な地質体の発達史にプレートの水平方向の移動を堆積作用、火山活動、変成作用、変形作用といったかつては地向斜から出発するとされた造山帯の形成史や大陸と海洋の発達に、プレート論を具体的に適用することも試みられた。移動した海洋プレートは、別の大陸の縁辺や島弧付近の海溝域で沈み込み、また一緒に移動してきた大陸塊などは、軽いために沈み込めず衝突し、造山帯に取り込まれる。こうした具体的なテクトニクスは、北アメリカの東西海岸沿いの山脈(アパラチアやコルディレラ)、ヨーロッパのカレドニア、アルプスなどの造山帯にプレートの運動を適用することで示されるようになった(Dewey and Bird、1970;Dewey、1983)★26。

プレートテクトニクス論の登場以前は、地球の表層部分が水平に移動することを頭に入れていなかったので、地向斜と呼ばれるテクトニクス的には不明の場に堆積したものが「何らかの」営力や作用で、あるいは主として重力の作用で上下に移動し、変形、変成し、大きな山脈となると考えるだけで、造山運動の全体のプロセスとメカニズムの根本要因まで考えが至らなかった。この考えをする人をStabilist(安定論者)という。しかし、水平に移動するプレートの移動によってその境界(沈み込み、衝突)で、造山運動が起きるのだという考えは、さまざまなダイナミックな条件(時間(速度)、温度、圧力、偏差応力など)の劇的な変化や非対称性が、堆積から変形・変成、地史、造山運動に至るプロセスとメカニズムまでを一貫して説明しうることが提唱されたのである。この考えをする人をMobilist(水平論者)という。従来の地向斜造山運動論は、前述のグローマー・チャレンジャー号の深海掘削と関連する海洋研究によって、次のように書き換えられた。「地向斜とされる厚い堆積物をためる場所は、海溝そのもので、そこにもたらされた混濁流堆積物(fig.2のハットンの不整合の下位の砂泥互層もそれである)が、逆断層で何度もかき上げられて大陸縁に付加する。それは海洋プレートの沈み込み境界である海溝でのテクトニクスを示すものである。深いところにもたらされた付加した岩石や堆積物は高圧高温にさらされて変成岩となり、逆断層で浅いところまで上がってくる。それは沈み込み境界でのある種の造山運動である。海溝にやってきた大陸片は密度が低いので沈み込めずに衝突する。インド亜大陸がユーラシア大陸と衝突してできたのが、ヒマラヤ山脈である」と。

こうしてプレートテクトニクス論は、地球科学のあらゆる分野にとっての画期的な基本的論拠として確立され、かつ世界諸地域の諸現象とその歴史的考察をもとに具体的に肉付けされるようになったのである(平、2001、2004、2007;小川、2023)★27。その後、日本海溝の沈み込み帯では100年に一度約10mないし500年に20m程度のずれを持つ巨大地震が起きている、それは大津波を引き起こすなども、地震波の解析、地質調査や古文書の解読などによってわかった。これらは、2011年の東北沖巨大地震と津波においても、実測、観察された。このような海洋プレートが押し寄せる海溝と島弧である日本列島の地殻変動や地史の多くが、海洋プレートの運動に関連付けて、説明されるようになったのである。

こうして、地質学の旧来の考え方、つまり斉一説(「現在は過去の鍵である」)、がプレートテクトニクスに適用され、地球科学が装いを新たに語られるようになり、造山運動の成因も具体的に理解されるようになった。地向斜の概念はおおよそ葬り去られ、どこでも同じような地質現象が定常的に行われているというのは、平均的な話であり、実際は、集中的に行われるということが判明したのである。地質作用は、基本は斉一的にゆっくりとした現象ではあるが、その中には突発的な現象や、地殻変動のピークや特別のフェーズ(際だった現象)などがあり、それは時空のスケールごとに論じなければならない、ということがわかったのである。つまり多くの地質作用は、プレートの動き(向きと速さ)とそれによって決まる大陸の配置、沈み込みや大陸の衝突の位置に、決定的に依存している、またそれは時空的に集中するということである。たとえば、海洋プレートの大陸縁での沈み込みで島弧海溝系が形成され(典型的な例はアンデスとインドネシア域、日本周辺)、巨大地震と爆発的な火山活動はそこに集中する。さらに大規模な造山運動は大陸同士の衝突帯で起きる。その直前には海洋プレートの沈み込みがあり、付加体や島弧が形成される(小川・久田、2015;小川、2023)★28。つまり、プレート運動による地球表層の大規模な移動によって大陸が成長することわかり、それまで理由付けもなく地向斜・造山運動とされていた概念は、すべてプレート収束境界(沈み込みと衝突)で起きていたことだと判明したのである。

2)プレートテクトニクス論の社会への影響

こうして、学問的に新しい知識が得られたこと以外にも、資源探査、災害対策、環境問題等についての基本のプロセスとメカニズムが従来にも増して地球そのものの問題として理解されるようになると、これら身近な地学三大課題に対するわれわれの対応も変わってきた。つまり社会の諸問題に関する地球の持つ意義と価値、特に、自然現象とその歴史的な状況、立地から来る地政学的な意味を理解することの重要性が判明したのである。

産業や経済に直結する資源問題に関しては、マンガン、ニッケル、その他の重金属のいくつかは、海洋プレートの深海底にあり、また深層流の流れと関連する。それは大陸の配置に決定的に関連する(ブロッカーのベルトコンベア・モデル)。島弧のマグマ活動によって集中的に形成される金属資源や、近年では、石油天然ガス資源も、プレートの位置や地形に関連する場合もある。それらが排他的経済的水域の内部にあるかは、海洋プレートの域内の島弧や海山起源の海洋島などの陸地からの距離に関連するので、日本などにとっては特に重要である。また、ロシア、中国、アフリカなどの資源(特に、ダイアモンドやプラチナが偏在すること、最近は、希元素など)に関しても、そうした地質の知識は、理由付けがされることで一層意義深いことになった。

プレートテクトニクス論は、また、災害科学分野、特にリスク管理にまで影響を与えるようになった。その効果は社会上の、あるいは人間活動の様々な問題、産業、経済、資源、食料など、特に、地震、津波、地すべりなどの災害リスク(ジオハザード)の管理、つまり土木工事、生活環境などまでにも及んでいる。現在と将来のリスクがプレートテクトニクス論でどのように説明されるか、関連するか、おびやかされるかなどを考えざるをえないということになった。つまりリスクマネッジメントの中心にプレートテクトニクス論が位置することになった。特に、地質的な災害は地殻変動の大きな地域、たとえば起伏の多い山麓や沖積平野などで起きやすい。原子力発電所や高エネルギー廃棄物の処理場の立地に関しても、リスクマネッジメントに関連する。こうした自然災害は、われわれの生活全体を足元から揺るがしかねない事象なので、ことは重要である。日本の大都市の大半は、活断層の作る河川や低地に沿って作られてきた。それらは10年ないし100年に一度は大規模な気象災害(洪水)、地震動、津波などに襲われる確率が高い。稀な地域でも、1000年ないし1万年に一度は震度の大きな地震に見舞われる。要するに日本は災害列島なのであり、いずれどこにでも大災害が発生するリスクが大きい。このことは、日本に生きるわれわれの宿命であり、日本はプレートの動きに翻弄されていると言わざるをえない。

3)地政学への影響

21世紀が始まるかどうかの時に、いくつかの部分でこの世界と人類は予想もしなかった困難に遭遇することになった。まことに未来予測は難しいということだ。どの時代においても、われわれはそれまでの人類の生きてきた諸経験を学んで、一番「いい」と信じていることをやってきたはずだったのであるが、それらはしばしば相反する価値観を生みだすことが示されたのだ。このようなことは、人間社会(政治や経済)のことだけではない。自然現象においても、また、それと社会との関わり合いにおいても予想外のことが起きる。日本だけを取ってみても、特に2011年の東北沖巨大地震などを経験したことにより、この世の中は想定外や不条理なことばかりが起きているように思える。特に、グローバルな異常気象として、人類は自らのもたらした「成長」により環境の変動や悪化に悩んでおり、1990年代にすでにJeremy K. Leggett[fig.7]により危惧されていたCarbon warに敗北しそうになっている(Leggett、1999)★29。もし、正のフィードバック(暴走)がすでに働いているなら、もはや手遅れである。それらの事象は可能性(possibility)のなかに入れることをしなかったか、入れたとしても蓋然性(probability)が低いと考えていた、ということである。まことにnormalcy bias(多分自分は大丈夫だろうとの楽観的先入観)は恐ろしい。裏を返せば、こうした時間軸での事象の認識や観点の不備に基づく可謬性は、われわれの思考や行動、能力の限界と有限性を示している[fig.7]。

fig.7──ジェルミー・レゲット(Jeremy Leggett)博士(1983年バラントレ南方にて)。20歳代なかばに、ロンドンとスコットランドのサザンアプランズ付加体での世界最初の付加体シンポジウムと巡検を一人で成功させ、世界に衝撃を与えた。30歳代でロンドン大学インペルアル・コレッジのreaderの地位を辞し、環境保護団体の代表などを経て、地質学の見識を用いて平和運動を続け、現在はオックスフォード大学の客員研究員として国際的な環境保護活動をしている。

地球科学の進歩とともに、世界ではその知識が常識化した地域も多い。特に、多くの国では、資源、災害、環境が国民への直接的な関係を持つものとして、それを全面に掲げざるをえないこととなった。地球科学の進歩は、新しい知識の提供以上の影響を人類の将来に与える。地球科学の知識と考え方が政治、経済、生活全体に与える影響が極めて大きいことが明らかになったわけである。20世紀後半からは、いくつかの国では自然科学分野出身の政治的リーダーも輩出したが(ジミー・カーター、アンゲラ・メルケル、温家宝など)、地質学や環境学を学んだ識者、著作者、活動家なども影響力を発揮している(ジャック・アタリ、ジェルミー・レゲット、サイモン・ウィンチェスター、ジャレド・ダイアモンドなど)。今や社会のリーダーには、地球に関する見識とそれを応用した地政学の理解が必要である。

あとがき

以上述べてきたように、地球科学の近代における形成と発展は、地質学での斉一説、それに生物進化論に伴う相対的年代論と、地道な地質調査に基づく地質体の分布と構造の研究などを経て、20世紀の中葉には、地向斜・造山運動として一応の理解に達したのであるが、それは、プレートテクトニクス論によってダイナミックな学問として大規模に改訂された。地質作用のゆっくりとした変化を主張する斉一説は、より具体的なプレート境界における集中的なものとして意義づけられ、グローバルでダイナミックな現象として理解されることとなった。この世界は宇宙を含めてさまざまな要因が混ざり合い、スケールの上でもメカニズムの上でも、因果関係が相互に関わり合う複合的な状況にある。小さなスケールのものは、より大きなスケールのものに取り込まれているが、因果関係でも入れ子になっている。それらすべては宇宙の成因、重力の成因とその働きに戻って議論することが求められているように思われる。究極の物理学、素粒子論、宇宙論を含む自然の完全な理解と、それの基盤である地球と人類が抱える諸問題の完全な解決のために、また、われわれが万物の理論(ToE)を理解する日が来るまで、われわれは努力を続ける必要があると思われる。謝辞

生環境構築史グループの松田法子氏、日埜直彦氏、伊藤孝氏に感謝する。末筆ではあるが、本論を長谷川森一先生に捧げたい。小学生時代に長谷川先生は、私に自然に親しむことと自然観察を実地に教えてくださった。

脚注

☆1──たとえば、運動の法則や、摩擦の原理は、長い間間違って理解されていた。地磁気や重力の不思議もなかなか解明されなかった。重力に至っては、いまだに完全な理解には達していない。曾田範宗『摩擦の話』(岩波新書、1971、214頁)、山本(2000)、マック(2020)などを参照のこと。

☆2──現在どこかで行われているような現象が、過去にも行われていたということが、イギリスのチャールズ・ライエルによって19世紀初頭に斉一説として地質原理の基本にまとめられた(矢島・和田、2004)。それは、スコットランドのジェイムズ・ハットンの考えとともに、チャ-ルズ・ダーウィンにも強い影響を与えた。地球一周航海に出たダーウィンは、長い航海の最中に、南米などでさまざまな自然観察(生物や地質)を通じて、地球表層の変化と生命の進化の新しい関係を発想し、地質原理を補強した。彼は、生命の変化が地質の作用のなかで進むのには、非常に長い時間が重要だ、との考えに至ったのである。こうした近代から現代への地質学の概念や考え方は、18世紀末から19世紀にかけて、産業革命や西欧諸国の海外進出、科学技術の大きな進歩に大きく影響されて進展した。斉一的な地質作用を基本的な地球観とする、ハットンとライエルによる新しい地質学原理による説として主流となったのだが、実際は、生物進化論提唱者として知られるチャールズ・ダーウィンこそ、ゆっくりとしたという地質作用が生物進化とともに、長大な時間をかけて行われてきたとする考えを定着させたのである(矢島、2010)。なぜならば、化石は地層に含まれており、それを含む地層は厚く、長い時間が必要と考えられたからである(図4)。地質学と生物学の融合によって、地史学的な事象は、創造説ともいわれる宗教的な激変説(天変地異説)の呪縛から逃れて、現象を実証的に理解するという自然科学本来の道が開かれたと言える(モンゴメリー。2012;矢島・和田、2024)。ただ、実際どのくらいの時間がたったのかの数値的な知識は、20世紀に放射性元素の崩壊による年代測定が定着するのを待たねばならなかった。

☆3──地球表層の固体部分は、厚さ数km~約100 kmの、プレートと呼ばれる板状の岩石に敷き詰められている。この部分は、リソスフィアとも呼ばれ、表層の地殻と下部のマントルに分けられるが、下底面は流動的で、それゆえプレート同士は相互に水平に移動しやすい。中央海嶺でマントルの部分溶融でできた玄武岩マグマが噴出貫入し、側方に拡大し、海溝までやってきて沈み込む、というのが、環太平洋のテクトニクスの基本である。

☆4──カナダの地球科学者であったJ. Tuzo Wilson(トロント大学学長)は、いくつもの斬新なアイディアを生み出したことで知られている。プレートテクトニクス論で重要なプレート境界の一つに、トランスフォーム断層(水平ずれ境界でもある)があるが、それを飛行機の中でレターペーパーを乗務員からもらい、折りたたんで切ることによって発想したという逸話は有名であるが、ウィルソン・サイクルももう一つの重要な命題である。これは、大陸を割って海洋プレートの拡大(中央海嶺での)が生じ、それが沈み込み帯での消費(サブダクション)され、大陸同士が衝突するというプレート運動が繰り返し起きると、大陸は離合と集散、さらに再度離合と集散を繰り返すことになる、つまり大陸と海洋は、サイクル的に変化する、という概念であって、第一次近似としては当てはまるとされている。たとえば、古生代には、現在の大西洋の付近に、古大西洋とも呼ばれるイアピタス海という海洋があって、それがカレドニア造山運動(両側の大陸同士の衝突で形成)で消滅したが、中生代から新生代(現在までも)に再度拡大して、大西洋が形成された。今後、大西洋の両側で沈み込み帯が発達すると(現在は、カリブ海東方とサウスサンドイッチ諸島東方の2か所にある)、大西洋は閉じて、次のステージの造山帯ができるかもしれない。なお、イアピタスとはギリシャ神話のアトランティスの父である。

註

★1──N・R・ハンソン『科学的発見のパターン』(村上陽一郎訳、講談社学術文庫、1986)、山本義隆『磁力と重力の発見』(みすず書房、2003)

★2──山本義隆『磁力と重力の発見』(みすず書房、2003)

★3──和田純夫『宇宙創成から人類誕生までの自然史──140億年の9つの進化を探る』(ベレ出版、2004)295頁、リサ・ランドール『宇宙のとびらをノックする』(塩原通緒訳、NHK出版、2014)、スティーヴン・ホーキング『ビッグ・クエスチョン〈人類の難問に答えよう〉』(青木薫訳、NHK出版、2019)、ケイティ・マック『宇宙の終わりに何が起こるのか──最新理論が予言する「5つの終末シナリオ」』(吉田美知代訳,講談社ブルーバックス、2022)、ブライアン・グリーン『エレガントな宇宙──超ひも理論がすべてを解明する』(木村一+木村大訳、草思社、2021)600頁、ブライアン・グリーン『時間の終わりまで──物質・生命・心と進化する宇宙』(青木薫訳、講談社ブルーバックス版、2023)686頁

★4──デイヴィッド・R・モンゴメリー『岩は嘘をつかない──地質学が読み解くノアの洪水と地球の歴史』(黒沢令子訳、白揚社、2015)

★5──和田純夫『宇宙創成から人類誕生までの自然史──140億年の9つの進化を探る』(ベレ出版、2004)295頁、矢島道子+和田純夫(編)『はじめての地学・天文学史』(ベレ出版、2004)、ブライアン・グリーン『時間の終わりまで──物質・生命・心と進化する宇宙』(青木薫訳、講談社ブルーバックス版、2023)686頁

★6──東京大学地球惑星システム科学講座(編)『進化する地球惑星システム』(東大出版、2004)、佐藤勝彦『宇宙137億年の歴史』(角川選書、2010)252頁、日本地球惑星科学連合(編)『地球・惑星・生命』(東大出版、2020)

★7──佐藤勝彦『宇宙137億年の歴史』(角川選書、2010)252頁

★8──丸山茂徳「地球史概説」(熊澤峰夫+伊藤孝士+吉田茂生編『全地球史解読』(東京大学出版会、2002)18〜54頁

★9──横山裕典『地球46億年 気候大変動──炭素循環で読み解く、地球気候の過去・現在・未来』(講談社ブルーバックス、2018)

★10──和田純夫『宇宙創成から人類誕生までの自然史──140億年の9つの進化を探る』(ベレ出版、2004)295頁、川幡穂高『海洋地球環境学──生物地球化学循環から読む』(東大出版、2008)268頁、川幡穂高『地球表層環境の進化──先カンブリア時代から近未来まで』(東大出版、2011)292頁

★11──ジャック・アタリ『21世紀の歴史──未来の人類から見た世界』(林昌弘訳、作品社、2012)

★12──デイヴィッド・R・モンゴメリー『岩は嘘をつかない──地質学が読み解くノアの洪水と地球の歴史』(黒沢令子訳、白揚社、2015)、矢島道子+和田純夫編『はじめての地学・天文学史』(ベレ出版、2004)

★13──西村三郎『チャレンジャー号探検』(中公新書、1992)

★14──佐藤正+山田俊弘+矢島道子「地質学者小林貞一(1901〜1996)の生涯と仕事を振り返って──その2 科学的業績」(『地学雑誌』127(4)、N37-49、2018)

★15──アルフレッド・ウェゲナー『大陸と海洋の起源』(都城秋穂+紫藤文子訳、岩波文庫、1981)

★16──J・T・ウィルソン『大陸移動──地球の再発見』(竹内均訳、日本経済出版社、1972)144頁、上田誠也『プレート・テクトニクス』(岩波書店、1989)

★17──Vine, F. J. and Mathews, D. H., 1963, Magnetic anomalies over oceanic ridges. Nature, No. 4897, Sept. 7, 1963, p. 947-949.,Isacks, Bryan, Oliver, Jack, and Sykes, Lynn, 1968, Seismology and the New Global Tectonics. Journal of Geophysical Research. 73(18), p. 5855-5899. https://doi.org/10.1016/0040-1951(69)90024-9、上田誠也『プレート・テクトニクス』(岩波書店、1989)河野長『地球科学入門──プレートテクトニクス』(岩波書店、1986)、瀬野徹三『プレートテクトニクスの基礎』(朝倉書店、1995)162、190頁

★18──J・T・ウィルソン『大陸移動──地球の再発見』(竹内均訳、日本経済出版社、1972)144頁

★19──Wilson, J. Tuzo, 1966, Did the Atlantic close and then re-open? Nature. 211 (5050): 676–681、平朝彦『地質学1──地球のダイナミクス』(岩波書店、2001)、丸山茂徳「地球史概説」(熊澤峰夫+伊藤孝士+吉田茂生編『全地球史解読』(東京大学出版会、2002)18〜54頁

★20──上田誠也『プレート・テクトニクス』(岩波書店、1989)

★21──丸山茂徳「地球史概説」(熊澤峰夫+伊藤孝士+吉田茂生編『全地球史解読』(東京大学出版会、2002)18〜54頁、和田純夫『宇宙創成から人類誕生までの自然史──140億年の9つの進化を探る』(ベレ出版、2004)295頁、平朝彦『地質学1〜3:地球のダイナミクス、地層の解読、地球史の探究(三部作)』(岩波書店、2001、2004、2007)、川幡穂高『海洋地球環境学──生物地球化学循環から読む』(東大出版、2008)268頁、川幡穂高『地球表層環境の進化──先カンブリア時代から近未来まで』(東大出版、2011)292頁、白尾元理+清川昌一『地球全史──写真が語る46億年の奇跡』(岩波書店、2012)190頁、横山裕典『地球46億年 気候大変動──炭素循環で読み解く、地球気候の過去・現在・未来』(講談社ブルーバックス、2018)、数研出版編集部編『もう一度読む数研の高校地学』(数研出版、2014)

★22──Maruyama, S., 1994, Plume tectonics. Journal of Geological Society of Japan, 100, 24-49、丸山茂徳「地球史概説」(熊澤峰夫+伊藤孝士+吉田茂生編『全地球史解読』(東京大学出版会、2002)18〜54頁、熊澤峰夫+伊藤孝士+吉田茂生編『全地球史解読』(東大出版会、2002)18〜54頁

★23──ユージン・サイボルトほか『海洋地質学入門』(新妻信明編訳、シュプリンガー・フェアラーク東京、1986)296頁

★24──Dewey, J.F. and Bird, J.M., 1970, Plate tectonics and geosynclines. Tectonophysics, 10, 625-638、上田誠也『プレート・テクトニクス』(岩波書店、1989)、瀬野徹三『プレートテクトニクスの基礎』(朝倉書店、1995)190頁

★25──波田重煕+後藤博彌「パンサラッサ海の中期ペルム紀紡錘虫テリトリー」(『地学雑誌』131巻1号、2022、1〜21頁(https://doi.org/10.5026/jgeography.131.1)

★26──Dewey, J.F. and Bird, J.M., 1970, Plate tectonics and geosynclines. Tectonophysics, 10, 625-638.,Dewey, J.F., 1982, Plate tectonics and the evolution of the British Isles. Journal of the Geological Society, 139, 371-412, 1 July 1982, https://doi.org/10.1144/gsjgs.139.4.0371

★27──平朝彦『地質学1〜3:地球のダイナミクス、地層の解読、地球史の探究(三部作)』(岩波書店、2001、2004、2007)、小川勇二郎「付加体学事始め:黎明期における私的回想 第一部 地質学への道」(GSJ地質ニュース Vol.12、No.6、2023、177〜185頁)(https://www.gsj.jp/data/gcn/gsj_cn_vol12.no6_p177-185.pdf)

第二部、小川勇二郎「付加体学事始め:黎明期における私的回想 第二部 付加体学の肉付け」(GSJ 地質ニュース、Vol.12、No.8、2023、226〜236頁)(https://www.gsj.jp/data/gcn/gsj_cn_vol12.no10_p226-236.pdf)

第三部、小川勇二郎「付加体学事始め:黎明期における私的回想 第三部 発展期へ」(GSJ地質ニュース、Vol.12、no.10、2023、p284-292)(https://www.gsj.jp/data/gcn/gsj_cn_vol12.no10_p284-292.pdf)

★28──小川勇二郎+久田健一郎『付加体地質学』(共立出版、2005)160頁、小川勇二郎「付加体学事始め:黎明期における私的回想 第一部 地質学への道」(GSJ地質ニュース、Vol.12、No.6、2023、177〜185頁)(https://www.gsj.jp/data/gcn/gsj_cn_vol12.no6_p177-185.pdf)

第二部、小川勇二郎「付加体学事始め:黎明期における私的回想 第二部 付加体学の肉付け」(GSJ 地質ニュース、Vol.12、No.8、2023、226〜236頁)(https://www.gsj.jp/data/gcn/gsj_cn_vol12.no10_p226-236.pdf)

第三部、小川勇二郎「付加体学事始め:黎明期における私的回想 第三部 発展期へ」(GSJ地質ニュース、Vol.12、no.10、2023、p284-292)(https://www.gsj.jp/data/gcn/gsj_cn_vol12.no10_p284-292.pdf)

★29──Leggett, Jeremy K., 1999, The Carbon War: Global warming and the end of the oil era. Taylor and Francis, 360pp.

おがわ・ゆうじろう

構造地質学、海洋地質学、ジオハザード。筑波大学名誉教授。2009年退職後、国際地質科学連合理事などを歴任した。この間、陸上と海底での野外地質学を中心に、主としてプレート沈み込み境界の地質学の研究・教育にあたった。主な共著=『付加体地質学』(久田健一郎と共著、共立出版、2005)、『学びなおすと地学は面白い』(ベレ出版、2011)、高校地学教科書(共著、数研出版)など。

- デカルトの‘テクトニクス’、キルヒャーの‘ジオシステム’──科学革命期の地球惑星認識

-

Cartesian ‘Tectonics’ and Kircherian ‘Geosystem’: A Vision to Geocosm in the Scientific Revolution

/笛卡尔的“构造学”、基歇尔的“地球系统”:科学革命时代的行星地球认知

山田俊弘/Toshihiro Yamada - 人類は地球表面をどのように理解してきたか

-

History of Geographical Understanding by Human Beings

/人类是如何理解地球表面的

岩田修二/Shuji Iwata - コラム1:先史時代の地球理解

-

Column 1: Geographical Understanding in the Prehistoric Age

/专栏1:史前时代的地球认知

[2023.11.10 UPDATE]

岩田修二/Shuji Iwata - コラム2:地球の形と空間スケール

-

Column 2: External Configuration and Spatial Scale of the Earth

/专栏2:地球的形状和空间尺度

[2023.11.10 UPDATE]

岩田修二/Shuji Iwata - 地質学の進歩から見た現代の地球観

-

Modern Views of the Earth Based on the Recent Development of Geological Sciences

/地质学发展下的现代地球观念

小川勇二郎/Yujiro Ogawa - 鉄鋼の生産と科学が生環境に何を及ぼしたか

-

How did Production and Science of Iron and Steel Influence Living Environment?

/钢铁生产和科学对生环境造成了怎样的影响

初山高仁/Takahito Hatsuyama

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜)