第2号 特集:土政治──10年後の福島から Soil Politics: From Fukushima 10 Years After 土政治──從十年後的福島說起

序論:生環境構築史からみる土

藤井一至【編集同人】

Introduction: Soil from the Perspective of Habitat Building HistoryKazumichi Fujii【HBH editor】

序論:土壤──由生環境構築史的觀點

The soil covering Earth’s surface sustains human life by producing our food and providing a foundation and resource for building. However, as with air, soil has rarely been recognized as a vital resource. Human prosperity is based on consumption of fertile soil and soil degradation and resource decline are compensated for by utilizing resources from different geological ages. Science and technology have sustained civilization development, but they also create weakness, as seen in global warming or soil contamination by nuclear power accidents. Science and technology are powerful means of producing alternatives in most cases except for lives and soils. Soil is now being regarded as a non-renewable resource, and understanding this as a “final frontier” will help guide us into the future.

[2021.3.4 UPDATE]

0. 地球の表層を覆う土は私たちの食糧を生み出し、住居の素材や基盤となり、生活を支えてきた。しかし、空気と同じように、当たり前に存在する土の価値を認識することは少ない。地球史あるいは人類史を通して土を見つめ、土を通して地球史、人類史を見つめ直したい。

1. 生環境としての土の誕生(構築0)

生環境の構成要素である大気、水、生物、岩石が地球誕生後まもなく存在したのに対して、土が生まれるには生物圏と岩石圏が重なる領域でこれらの構成要素が陸地で相互作用を始めるまで、約41億年待たねばならない。土の成り立ちに関わる地球環境の形成から整理したい。

1)地球環境の形成

今から46億年前、地球は多くの小惑星や隕石が衝突して生まれた。水素、ヘリウム、ネオンなど軽い元素の多くは宇宙空間へと再び放出され、地球内部には鉄やニッケルなどの重い元素が残される。その中間の原子量をもつ窒素や酸素、炭素が大気中や地球表層に留まってくれたことで、アミノ酸を構成単位とする生命の誕生が可能となった。生命誕生は今から40億年前のこととされている。海と大陸(主に花崗岩)が誕生し、大気、生物、岩石という基本環境が出揃う。地球にまだ土はない。

2)土壌の誕生

およそ30億年前、光合成をする生物が登場し、まずは還元的な海に溶けこんだ鉄、マンガンを酸化していく。縞状鉄鉱床(製鉄の材料となる)、マンガン鉱床が形成され、そののちに大気中の酸素濃度が高まり、オゾン層が形成された。これによって有害な紫外線等の多くが遮断され、生物の上陸が可能になった。それまでの陸地は生命も土もない岩石砂漠であったと考えられる。最初に上陸した生物は地衣類、蘚苔類であり、今から5億年前のこととされる。岩石の風化によって砂、粘土が生成され、生物遺体が堆積する。その混合物が土壌である★1。

3)植物の進化

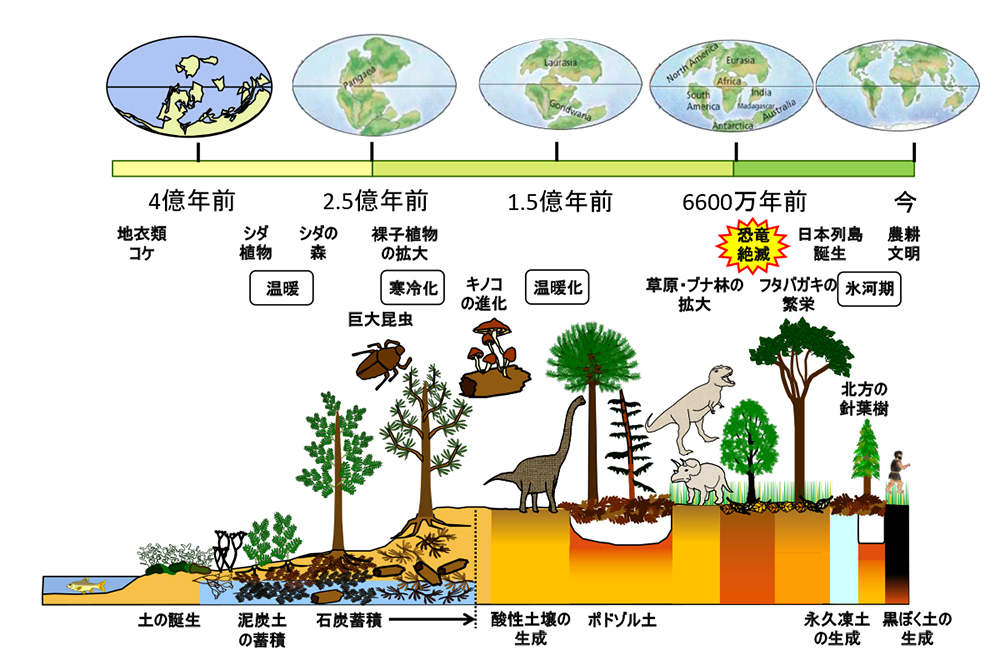

4億年前には湿潤な河畔域にシダ植物が進出し泥炭が形成された。その後に、より乾燥に強い種子をもつ裸子植物(主に針葉樹)が増加し、乾燥地域にまで拡大する。ただし、樹木を分解できるようにキノコが進化するまでの間、泥炭(化石化し、石炭となる)が蓄積した。光合成効率の良い被子植物が登場すると、熱帯林(マメ科、フタバガキ科など)、温帯林(ブナ科)で優占し、針葉樹(マツ科)は主に北方林で優占するようになった[fig.1] ★2。プレート・テクトニクスによる大陸の離合集散によって動植物の移動が促進・制限されたことで、現在の多様な生物相が形成された。

fig.1──土の歴史

4)動物の進化

植生被覆の増加した4億年前から順次、動物が上陸する。ミミズやムカデ、ヤスデなど脚(ミミズの場合は剛毛)の多い土壌動物が多いのは、土の中の凹凸に対応し、素早く移動するためと考えられている。昆虫は乾燥に適応し、地上あるいは植物の葉など平面で脚6本のうち3本ずつで面を決めることで移動できる。4本脚の両生類の進化から2本脚の鳥類、人類が登場する。生活環境と水と栄養分の獲得戦略の違いが多様化し、土との接地面積も小さくなる傾向がある。

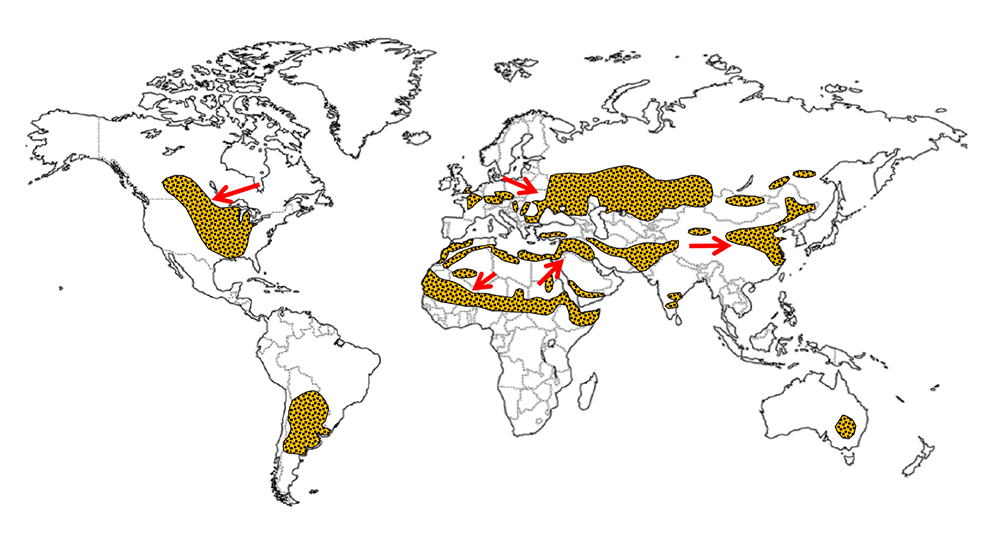

5)氷河期の影響

300万年前の氷河期には大陸氷河に水分が集中することで、大陸が乾燥する。サハラ砂漠などがこの時に生まれ、アフリカの熱帯雨林の分布域が縮小した。これがヒトの生活圏を熱帯雨林の外へと変化させた要因のひとつである。また、氷河による土砂の侵食と風による微細な土粒子(風成塵、レス)の運搬と堆積は、土のなかに肥沃な土と貧栄養な土のムラを生んだ[fig.2]。やや温暖になった1万~数万年前、半乾燥地帯に草原が発達し、その根(ルート・マット)によってチェルノーゼム(黒土)や黒ボク土のような腐植に富む土が生成した。

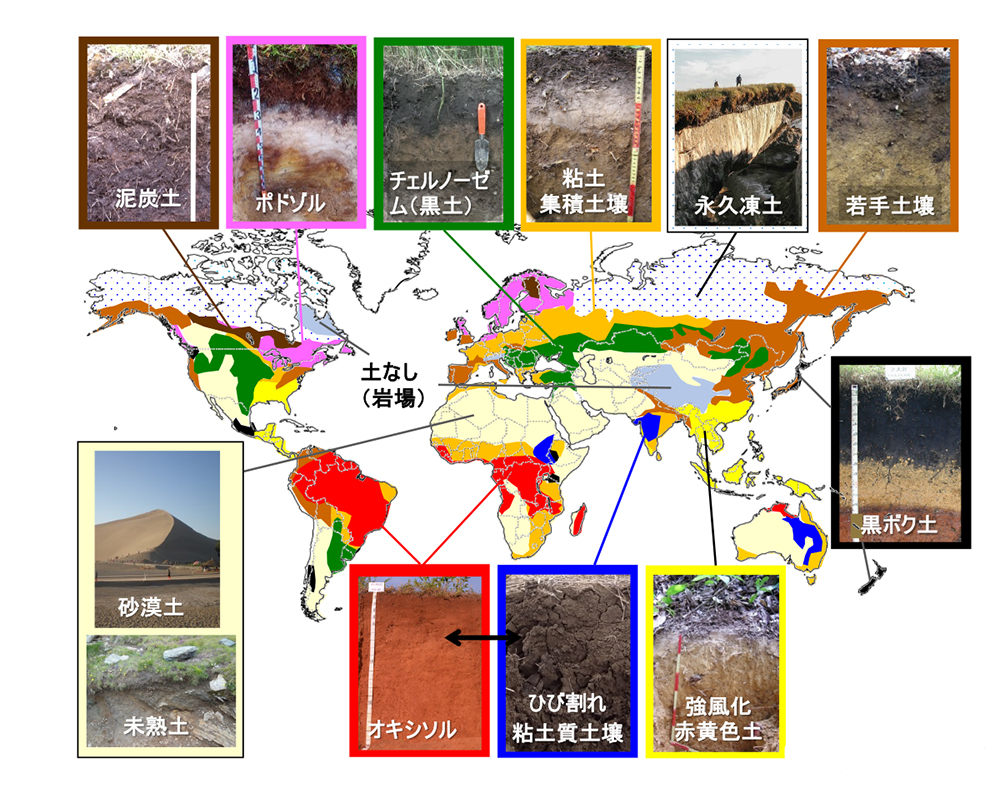

fig.2──世界の土壌図

6)現在の土壌分布

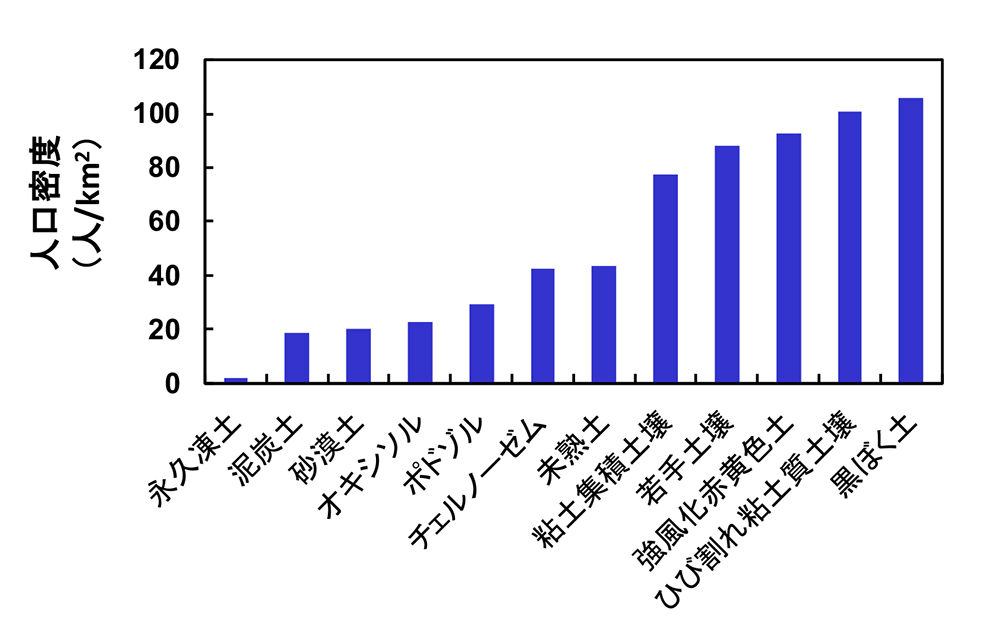

土は気候、地質、地形、時間、生物(植物や人間活動)という5つの環境要因によって決定される。この原則に基づき、米国農務省の土壌分類体系Soil Taxonomyでは世界の土を12種類に分類する[fig.3]。また、世界食糧機構(FAO)では世界の土を32種類に分類し、その肥沃度を腐植、粘土の量、酸性度に基づいて格づけしている★3[fig.4]。自然状態での土の肥沃度は、東ヨーロッパ、中国東北部、北米プレーリー、南米パンパに広がるチェルノーゼムで最も高く、黄土高原などの粘土集積土壌、デカン高原(インド)の玄武岩地帯特有のひび割れ粘土質土壌も肥沃である。これらの半乾燥地の土壌は風化程度が小さいために栄養分を多く含み、土壌pHは中性に近い。暖温帯および熱帯地域には強度に風化した強風化赤黄色土、地質の古い南米・アフリカ大陸には鉄・アルミニウム酸化物の残留したオキシソルが分布する。いずれも腐植が乏しく、酸性であるために肥沃度は低い。日本列島においては、山地の若手土壌、火山灰の堆積した台地では黒ボク土、低地の未熟土(沖積土)はいずれも腐植や粘土を豊富に含むが、湿潤地域では土壌が酸性になりやすいために、肥沃度は中程度の評価になる。北欧、北米に多い泥炭土、砂漠地帯の砂漠土、永久凍土では、地形、気候によって肥沃度が制約を受ける。なお、ここでいう肥沃度は作物生産、人口扶養力を評価軸としている★4[fig.5]。

fig.3──風成塵の堆積地域

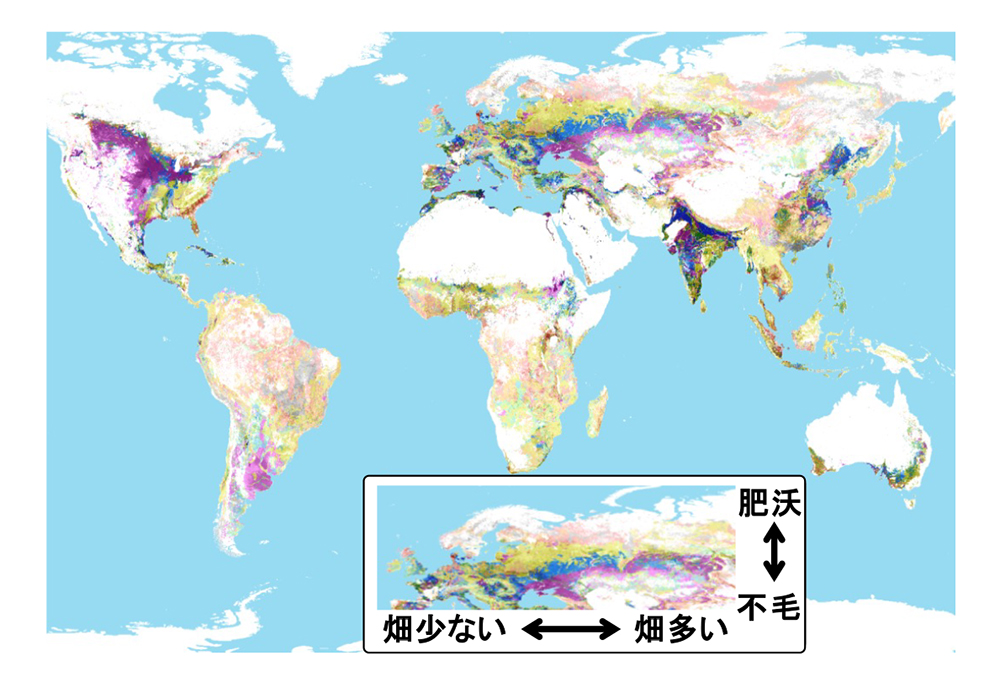

fig.4──肥沃な土マップ

fig.5──土壌分布域ごとの人口密度

2. サルからヒトへ(構築1)

1)熱帯雨林を出たサル

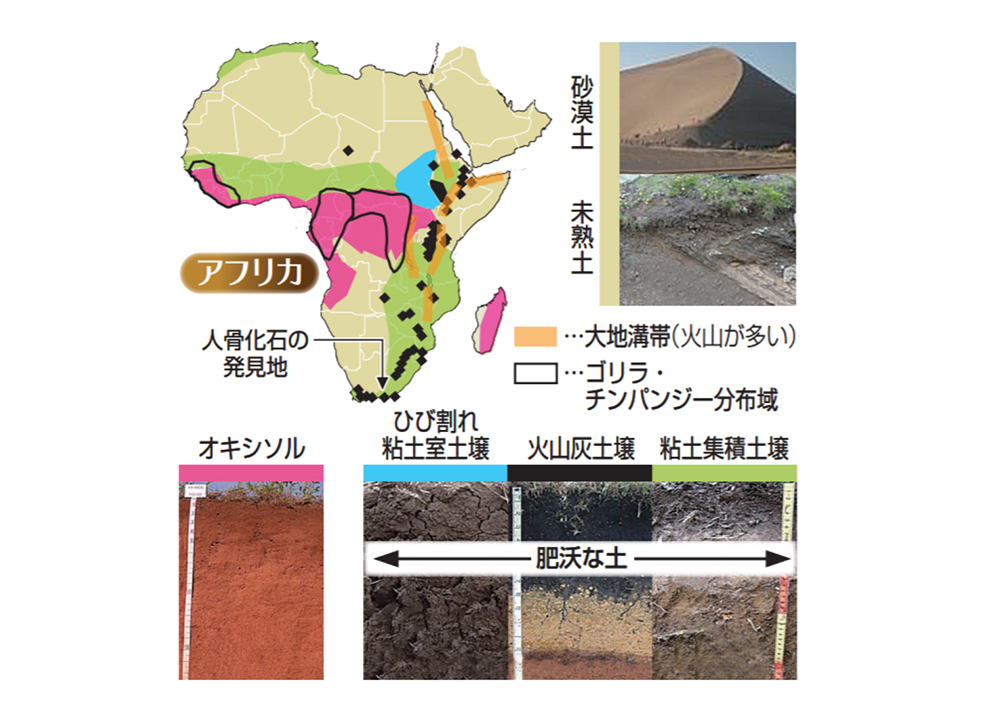

サルの分布域は主に熱帯雨林であり、下北半島のニホンザルが分布の北限になる。最も北限に分布するサル科のなかまは現在のところ、ホモ・サピエンスである。アフリカに乾燥化を招いた氷河期(300万年前)、ヒトの祖先は西アフリカの熱帯雨林を離れ、東~南アフリカの森林・サバンナ地帯で生活するようになる。西アフリカのオキシソルに比べ、東アフリカに分布する玄武岩地帯のひび割れ粘土質土壌(エチオピア、スーダン)、火山灰土壌(ケニア、タンザニア)、粘土集積土壌(南アフリカ共和国)には肥沃な土が多い[fig.6]。それら肥沃な土が現在に至るまで人口密集地を支えている。

fig.6──化石人骨の分布域と土壌分布

2)サルとヒトの違い

サルからヒトへの変化のなかで起きた大きな違いは、犬歯の縮小と直立二足歩行だけではない。ゴリラ、チンパンジーのフルーツ食から雑食に変化したこと、明確な発情期を失ったことだ。これは繁殖能力が高くなったことを意味する。人口増加によって狩猟採取に必要となる土地面積が不足するとともに、アフリカを飛び出す。現生人類(ホモ・サピエンス)が世界中に拡散したグレート・ジャーニーとは旅行ではなく、気候、動植物、土壌の異なる条件下で毎日の食料を見つけ出しながら生活圏を拡大してきた歴史のことを指す。現生人類の分布域や食材の幅がネアンデルタール人よりも広かったことは、現生人類が絶滅を逃れた要因のひとつである★5。

3. 人類史を通した土地利用の変化と土(構築2)

1)農耕文明の功罪

人類史700万年は今のところ、699万年の狩猟採集生活と1万年の農耕生活に分けられる。狩猟採集生活では10㎢あたり1~7人しか生きられないが、焼畑農業では300人分の食料を生産することができる。そして、移動したり土を休めたりする必要のない水田農業では、3,000人分もの食糧を生産することができる。農業にはデメリットもあり、①狩猟採集生活よりも農耕で労働時間が増えた点、②一部の富裕層のために大多数の農民が苦しむ社会構造を生んだ点は批判されやすい★6。しかし、ヒトの繁殖能力の高さは、単位面積当たりの収穫が多く安定的な食糧獲得手段を求めた。農業はそれに応えた。人口増加に伴う環境問題や土壌劣化もなく、世界から飢餓や貧困、戦争がなくなっていれば、農業にケチはつかなかっただろう。

2)人口増加と資源のバランス

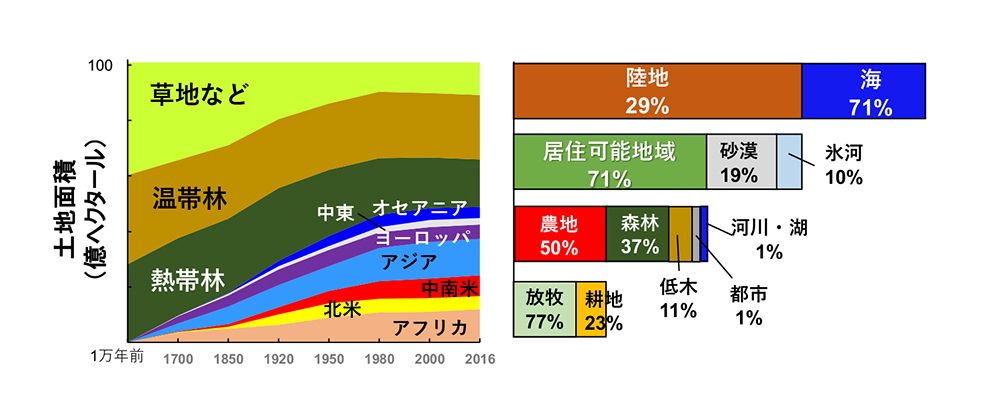

ヒトが畑に変える以前の土は世界中、森や草原に覆われていた。農地面積は0haだ。畑を拡大するために草原や森林を切り拓く。収穫が悪くなると、次の場所に移る。タイ北部の焼畑民であるカレン族であれば、7年周期でこれを繰り返す。モン族では数年周期だ。しかし、人口密度の高い地域では連続的に耕作するようになる。現在に至るまで人類は地球の陸地面積の10%、15億haの土地を耕地に変えた。牧草地まで含めた農地(耕地+牧草地)の合計は陸地面積の1/3、48億haにもなる[fig.7]。もはや陸地にめぼしい土地は残っていない。1/3を占める砂漠地帯や山岳地帯、永久凍土地帯や氷河地帯を耕すわけにもいかない。残る2/3を占めるハビタブルランドは主に森林と農地、都市に分割される。結果として、1/3を占める森林、特に広大なアマゾンの熱帯雨林が切り拓かれているのが現状だ。

fg.7──人類史を通した生態系の変化(各地の農地面積の増加)(左)と地球の土地利用の現状(右)(Our World In Dataを基に作成)

3)資源の競合

自然状態の土では、粘土や腐植によって栄養分が保持されて、植物、微生物によって循環している。これを自然肥沃度という。最も重要な窒素に関していえば、マメ科植物の共生微生物(根粒菌)が大気中の窒素を固定し、その遺体の一部が土に供給され、微生物によって循環する。化学肥料のなかった時代、この循環速度に食糧生産が、そして人口が制限された。人口が増加して西日本で二毛作(米+ムギ)が始まると、畑の土の栄養分だけでは足りなくなる。不足する栄養分補うために里山の草木による刈敷(畑の土に鋤き込む草木堆肥)、下肥(人糞尿の堆肥)が利用された。それでも足りなくなると、九十九里浜で獲れた干鰯、蝦夷地でとれたニシンの余剰分を交易によって肥料とした。肉食文化のヨーロッパでは家畜糞と骨を肥料とした。骨と硫酸を反応させることで生まれたのが化学肥料の第1号過リン酸石灰である。一方、窒素肥料と火薬の原料となる硝石(硝酸カリウム)は乾燥地に局在する。イギリスはチリやインドに硝石を求めた。肥沃な土と肥料の局在は交易や植民地化を促進し、時に戦争を招いた。

4. 人新世の地層としての土(構築3)

1)化学肥料という不可逆性

ホモ属とアウストラロピテクス属が分岐した259万年前から今日までの地質時代を完新世と呼ぶ。しかし、現生人類が大きく地球環境を変えてきた地質年代を「人新世」として捉えるアイデアが提案されている。現在人類の足元にある土がやがて人新世の地層になる。古生代初期の三葉虫、白亜紀のアンモナイトが示準化石となるように、プラスチックや放射性物質が人新世の識別特徴となりうる。共通するのは、生態系の人為改変によって起こる物質循環の不可逆性だ。土に関して言えば、農業や火の利用が始まった日、森林伐採が可能になった鉄(のこぎり)を発明した日も有力だが、より抽象的に「他の地質年代のものを循環に組み込んで食糧生産を始めた」という意味では、リン鉱石、石油、石炭に依存した化学肥料の使用開始も重要なタイミングといえる。第一次世界大戦前夜のハーバー・ボッシュ法の発明が画期的である。

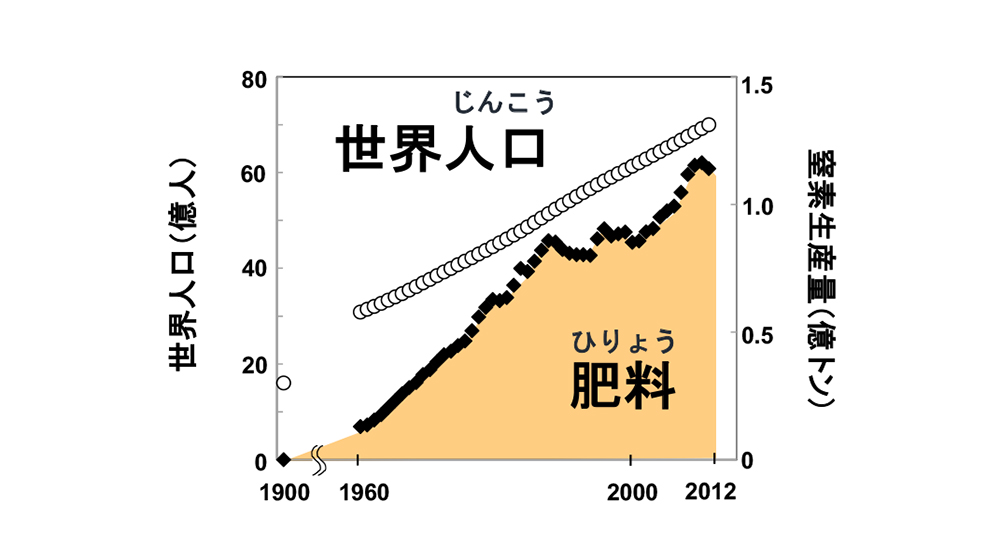

根粒菌は植物と共生してエネルギーを獲得するが、人類は石油や石炭などの化石燃料を使って工場で窒素ガスから窒素肥料を生産し、畑の植物に届ける。これは根粒菌の生物模倣のようでもある。根粒菌に匹敵する1億tの窒素固定によって化学肥料が利用できるようになり、世界人口は4倍に増加した★7[fig.8]。窒素固定には膨大なエネルギーを要するため、重化学工業の発展が前提となる。つまり、経済力に制限される。これは、貧栄養な土に困っている途上国(特にアフリカ)の人々ではなく、先進国の人々のもとへと肥料が流れる経済の仕組みをつくっている。石油となった植物プランクトン、石炭となった植物など過去の生物の化石に協力を仰ぐことで成立する仕組みは共生関係を結んでいないために、石油、石炭を生み出した生物に協力の対価を払わずに済んでいる。経済的には魅力だが、その代わりに大きなツケを払うことになってしまった。それは酸性雨、温暖化として顕在化する環境問題であり、より深刻なのは、化石燃料への依存症である。

fig.8──窒素肥料と世界人口の関係

2)グローバル化しない土

局在したはずの栽培植物は大陸間で交換され、現在、世界の食糧の75%が12種類の植物(サトウキビ、トウモロコシ、コムギ、イネ、コムギ、ジャガイモ、ダイズ、キャッサバ、トマト、プランテン[バナナ]、タマネギ、リンゴ、ブドウ)と5種類の家畜(ウシ、ニワトリ、ブタ、ヤギ、ヒツジ)によって生産されている。雑食によって絶滅を回避したホモ・サピエンスの食事の多様性の低下は、気候変動や病害のリスクに対する農業の抵抗力を低下させる可能性がある★8。

グローバル化のなかで交換できなかったものは、土だ。土は植物のタネのように運べない。化学肥料に対して反応の良い作物が選抜(品種改良)されると、悪い土壌条件を想定していないため、干ばつや肥料切れで収穫が極端に悪くなってしまう。結果として、肥沃な土で化学肥料や化石燃料を使う大規模な農場が選択的に利用されている。これが陸地面積の11%で世界人口の8割、60億人分の食糧を生みだすといういびつな構造を地球上に生んでいる★9。

3)地球の定員

統計上、世界人口の一人あたりの年間穀物消費量は300kgである。一方、耕地1haあたりの穀物収穫量は世界平均で3,000kgである。単純計算すると一人あたり0.1haの耕地があれば食料を自給自足できることになる。現在、世界には約15億haの耕地がある。これを単純計算すると150億人分の食糧を生産できることになる。ちなみに、不耕起栽培を提唱している土壌科学者のラタン・ラル(Rattan Lal)氏は一人あたりに必要な耕地面積を0.05haとして計算している。土地1haあたりの穀物収穫量3,000kgの場合、一人あたりの年間穀物消費量は150kgに相当する。300kgと150kgの違いの一因は、食生活の高度化、つまり肉をどれだけ食べているかということになる。江戸時代の一石は150kgなので、ベジタリアンの食生活であれば、事足りる。この場合、地球の収容人数は計算上、300億人になる。どのような食生活を選択するかによっても土の扶養できる人口、すなわち地球の収容人数は異なる。一人あたりの耕地面積は、国によって0.00(バーレンなど砂漠地帯)~1.90ha(カナダ)と大きく異なる。また、1年間の穀物収穫量は世界平均3tに対して、日本の水田は5tだが、アフリカのトウジンビエ畑では1tに満たない事例もある。気候とともに肥沃な土の偏在が飢餓や貧困の原因のひとつとなる★10。

4)土壌劣化と病害菌の共進化

現在の文明は過去の森林、草原下で蓄積された肥沃度を消耗することで成立している。悪いケースだけ並べれば、過剰な耕起によって有機物が微生物に分解されて減少し、土は硬くなる。雨風によって栄養分がさらわれ、表土が失われてしまう。収穫物の持ち去りによって畑の土の栄養分が失われる。畑から失われた栄養分は岩石の風化によってゆっくりと土へと補給されるが、土の生成速度は遅く、100~1,000年で1cmの土しか生成しない。一方、人が土を耕すことで1cmの土がたった10年で失われてしまう。土壌有機物が減耗すると、エサを失った微生物は減少する。微生物群集は多様性を失い、病原菌が増殖しやすくなる。それはバナナのプランテーションで起こる新パナマ病という感染症の蔓延に象徴される。

5. 生環境構築史における土と未来)

1)土壌劣化

泥炭が化石化した石炭の堆積、過去1万年のチェルノーゼムの生成(構築0)に対して、産業革命以後の石炭採掘、過去100年間の土壌の耕起が大気中の二酸化炭素濃度の上昇が地球温暖化を招いた(構築3の危機)。危機の本質は、地質年代をまたいだ資源(化石燃料など)の利用にあり、資源→廃棄物(ゴミ)の構造にある。この問題に蓋をしてきたことが危機を深刻化させているのであれば、国連の掲げる持続可能な開発目標(SDGs)もその蓋のひとつにならないように注意する必要がある。

2)土壌汚染

地球内部における放射性物質の崩壊は現在の地球が温暖である要因のひとつであり(構築0)、その原理を応用したのが原子力発電である(構築3)。自然の物質・エネルギーの循環量だけでは賄いきれなくなり、地球史の遺産に手を付けている点でさまざまな問題は共通している。原子力発電の是非はほかの論考に譲るが、福島原発事故によって招いた土壌汚染(構築3の危機)、除染は土壌学の範疇である。粘土に放射性セシウムや重金属を吸着させることは簡単だが、吸着したセシウムを除去することは非常に難しい。生環境構築を支えてきた科学は使いどころを間違えると、とたんに無力になる。そのことを人類はしばしば忘れ、災害の度に思い出す傾向がある。

3)土のこれから

生環境構築の歴史を通じて、人類は必ずしも思うように土を制御できてはこなかった。科学は土から納豆菌を取り出して道具として使うことはできても、1gに10億個もの細菌がいる土はカオスとして認識され、避けて通るように進んできた。化学肥料や農薬、扱いやすい肥沃な土への過剰な依存、病原菌を恐れる土なし植物工場はその例だ。いずれも使い方次第で有効な選択肢となるものであり、土そのものの可能性とリスクに蓋をするものではない。人類は家畜化や再生産によって農業を発展させてきたなかで、土だけは制御も再生産もできていない。土は生態系の中でも人間社会の中でも独立した構成要素ではなく、私たち人類がコロニーをつくって生きる培地であり、暮らしを映す鏡のようでもある。土をどうすべきかという正答なき問いは、私たちがどう生きるべきかという問いでもある。寡黙な土の声に耳を傾けたい。

注

★1──川幡穂高『地球表層環境の進化──先カンブリア時代から近未来まで』(東京大学出版会、2011)

★2──拙著『大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち』(ヤマケイ新書、2015)

★3──D. Woolf, J. E. Amonette, F. A. Street-Perrott, J. Lehmann & S. Joseph, “Sustainable Biochar to Mitigate Global Climate Change”, in Nature Communications, 1(1), Nature Publishing Group, pp.1-9.

★4──拙著『土 地球最後のナゾ──100億人を養う土壌を求めて』(光文社新書、2018)

★5──篠田謙一『別冊日経サイエンス194 石とゲノムで探る人類の起源と拡散』 (日本経済新聞出版、2013)

★6──ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史(上) 文明の構造と人類の幸福』(柴田裕之訳、河出書房新社、2016)

★7──拙著『大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち』

★8──ロブ・ダン『世界からバナナがなくなるまえに──食糧危機に立ち向かう科学者たち』(高橋洋訳、青土社、2017)

★9──H. Eswaran, R. Lal, P. F. Reich, “Land Degradation: An Overview” in Responses to Land Degradation, 2001, CRC Press, pp.20-35.

★10──拙論「Key Note 家族経営農業と土壌の持続的利用」(『ARDEC: world agriculture now 61 特集=国連 家族農業の10 年:UN Decade of Family Farming』日本農業土木総合研究所海外農業農村開発技術センター、2019、31〜35頁)

ふじい・かずみち 1981年生まれ。国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所。農学・土壌研究。主な著書に『土 地球最後のナゾ』(光文社新書、2018)、『大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち』(ヤマケイ新書、2015)など。第1回日本生態学会奨励賞(鈴木賞)、第33回日本土壌肥料学会奨励賞、第15回日本農学進歩賞、第7回河合隼雄学芸賞受賞。

- 序論:生環境構築史からみる土

-

Introduction: Soil from the Perspective of Habitat Building History

/序論:土壤──由生環境構築史的觀點

藤井一至/Kazumichi Fujii - 巻頭チャット:文明、内臓、庭

-

Opening chat: Civilization, Gut and Garden

/卷頭聊聊:文明、腸道、庭院

アン・ビクレー+デイビッド・モントゴメリー/Anne Biklé + David Montgomery - 福島の地質と生環境──岩に刻まれた祈りの世界

-

Geology and the Human Habitat of Fukushima: Prayer Carved into Rocks

/福島的地質和生環境 ― 刻印在岩石的祈禱世界

蟹澤聰史/Satoshi Kanisawa - 福島原発事故──土からみた10年

-

Fukushima Nuclear Accident: Ten Years seen from the Soil

/福島核災 ― 由土壤看這十年

溝口勝/Masaru Mizoguchi - 放射能災害のなかで動く「土」──土の除却と再利用をめぐって、飯舘村長に聞く

-

Soil in the midst of a radioactive disaster: An interview with the mayor of Iitate Village of Fukushima on the removal and reuse of soil

/核災中的〈土〉 ― 飯館村村長談土壤清除和再利用問題

杉岡誠/Makoto Sugioka - 土なし農業のゆくえ

-

Consequence of Soilless Gardening

/無土農業的未來

小塩海平/Kaihei Koshio - 大地を多重化する──エネルギーシフトと台湾の風景

-

Multiplexing the Land: Energy Shift and Taiwan’s Landscape

/土地的多元化使用:能源轉型和台灣的地景

洪申翰/Sheng-Han Hong - 土の思想をめぐる考察──脱農本主義的なエコロジーのために

-

On the Idea of Soil: Towards a De-Agrarian Ecology

/土壤思想的論考──去農本主義的生態論

藤原辰史/Tatsushi Fujihara

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜)