第2号 特集:土政治──10年後の福島から Soil Politics: From Fukushima 10 Years After 土政治──從十年後的福島說起

土の思想をめぐる考察──脱農本主義的なエコロジーのために

藤原辰史【編集同人】

On the Idea of Soil: Towards a De-Agrarian EcologyTatsushi Fujihara【HBH editor】

土壤思想的論考──去農本主義的生態論

As soil erosion becomes a problem in many parts of the world, it is a urgent task for us to weave a soil-based philosophy. However, what we must not forget is that such attempts have been associated with militarist or fascist ideology in Japan in the past.

Here I will discuss two thinkers, Takanobu Murobushi and Shigenori Gondo, who developed agrarian arguments from the time of Taisho Democracy to the war years with soil as one of the pillars of their thought. Murobushi, under the influence of Spengler’s “The Fall of the West,” argues that we should return to the soil, the source of human life, as a path that is neither capitalism nor socialism. Gondo also criticized the centralized political system and stressed the importance of rural autonomy with the concept of “socialism” at its core. Both of these ideas were created as a reaction to the rapid urbanization and industrialization of Japan, and gained a large readership. However, on the other hand, they could not escape the trap of falling into monotonous vitalism and emperorism by recognizing the actuality of “soil” itself and taking soil as excessively spiritual.

This abstraction of the concept of soil was also seen in the Nazis, who advocated “blood and soil”. The Nazis attached to soil the meaning of “land to be acquired by military force” for the German nation. On the other hand, Kanji Kato, an ideologue of the Manchurian immigrant movement, was biased toward soil as a place for spiritual training, as he forced his trainees to use a training method called tenchi-gaeshi, which involves plowing the soil deeply.

In such a situation, Albert Howard, a British natural scientist who created the Indore method of farming, one of the origins of organic farming, criticized the civilized society in which both soil and humans become “sick” and presented a vision of enriching the relationship between humans and humans and between humans and non-humans through soil in order to build a society in which both are revitalized.

[2021.3.4 UPDATE]

1 土の思想の前提

道徳の根拠として、土なり、土壌なり、土くれなり、大地なりを語ることはそれほど難しいことではない。

土の手触りを忘れてはならない。土をアスファルトで覆ってはならない。幼児は土と触れ合わなければならない。土を疎かにする文明は滅びる──このようなフレーズは、たとえ生活実感として土と戯れたことがない人間であっても頭に浮かびやすい。

だが、思想の根拠として土を思考することは難しい。思想は道徳と異なる。道徳は善悪を見極めて善を行為するためにある社会集団内で承認され、守られるべき規範である一方で、思想は論理的な反省を経て練り上げられた、体系的にまとまった思考内容のことである。優劣の話をしているわけではない。ジャンルが異なるのである。つまり思想は、たとえある人間社会の内部で承認されていたとしても、それが、その集団以外の論理と遭遇して挫けてしまわないような思考でなければならない。農でも村でもなく土を思想の中心に据えるのであれば、さまざまな地域の自然現象、社会現象、歴史現象、そして心理現象にその論理をつらぬかなくてはならない。そして論理的に破綻をきたしそうな場合はたえず「反省」を繰り返し、土をめぐる思考を地道に深めていく必要がある。ましてや、土は本来的に土着的なものであるゆえに、土の思想の探究はいっそうの困難さを有する。

土壌浸食が世界共通の問題として私たちを脅威に晒している現在、喫緊に必要なのは、境界内で威力を発揮する道徳ではなく、境界を突き破る思想である。

人文学的な観点から土の思想を鍛え上げていく前に、自然科学的な観点から、土に関する次の3つの事実を確認しておきたい。

第1に、地球上の生命体は土に含まれる成分からしか組成されない。人間も例外ではない。「私たちの身体に必要な栄養成分(リン、窒素、カルシウムなど)は、水と空気以外は土から供給されている」★1。土がなければ人間は存在しえないが、土は、人間がいなくても存在可能である。土を汚染する人間はむしろ土にとっては邪魔者でしかない。

第2に、土は、人間以外の生物の作用が必要不可欠である。キノコなどの菌類や土壌微生物のはたらきがなければ土壌内の生きものの死骸や剥落物は分解されずに蓄積されてしまう。

第3に、人間は土をつくれない。土が生成するまでには膨大な時間を要する。土壌学者の言葉によると、「土壌の生成には数百年から数百万年かかる。数百歳は若い土、数千年から数万年で一人前、数十万〜数百万歳の土でようやく高齢の域に達する」★2。にもかかわらず、人間は、放射性物質や毒性の化学物質によって驚くほど短期間で土を汚染した。

さて、ここから、今後の土の思想の展開を考えていきたい。そのために、室伏高信(1892〜1970)と権藤成卿(1868〜1937)という2人の思想家を選んだのは、こうした「土」のかけがえのなさを(現在の高みからすれば不十分ではあれ)認識し、「土」を自己の思想の根拠のひとつとしたうえで、西洋文明ないし近代主義を批判しただけでなく、新しい共同体(ドイツ語ではGemeinschaft)の建設を呼びかけた代表的な人物だからである。土がほかの何かによって代替できないにもかかわらず、農業技術の発達と農業の工業化によって土壌が自然循環から切り離されてしまったこと、急速に都市化が進み農村から人が都市に流れ、農村共同体の分断と衰退をもたらしたこと、「西洋文明」が終焉に向かい、かわりにアジアの勃興が見られるかもしれない、といった共通の認識、共通の理想を両者とも持っていた。とともに、土と人間の断絶をもたらしたものが資本主義であり、ソ連のような社会主義でもそれは乗り越えられない、という認識も共有していた。

だが、彼らは、土の思想を展開するために日本の軍国主義やファシズムと深くて濃い関係を結んだのだった。仮に、土から離れすぎることで失われた人間と自然、人間と自然の関係を再構築するという喫緊の課題に向けて、私たちがファシズムを選ぶのであれば彼らの思考を素直に学べばよい。だがそれを避けるのであれば、彼らがたどった思考の道筋を追体験して批判し、私たちの落とし穴として注意深く思考地図に記して置かなければならない。

なお、第一高等学校を中退して茨城県の東茨城村に「兄弟村農場」を建設し、自給自足のコミューンをつくりあげ、五・一五事件の中心人物となる橘孝三郎(1893〜1974)も、「土」を根拠に思想をつくりあげた人物だが、室伏と権藤はすでに1920年代から旺盛な執筆活動をしたのに対し、橘孝三郎はむしろ同時代は読書と行動に重きを置いており、1930年代の軍国化する時期から執筆が増えるため、今回は対象から除外した★3。

2 西洋批判の根拠としての「土」──室伏高信

室伏高信は、クロポトキンの諸著作や、ヒトラーの『我が闘争』の翻訳者でもあった。途中からマルクス主義を乗り越えるためにファシズムへの傾斜を深め、とくに戦時中はアジア解放のための「大東亜戦争」を擁護した★4。以上の経緯から戦後は公職追放となり、それが解かれると国政選挙に出馬し落選している。

室伏は、大正デモクラシーの時代から、政党政治が崩壊して戦争にすべてが動員されていく時代にいたるまで、多くの読者を抱える人気思想家だった。1920年代は世界同時にラジオが普及するが、彼はその革新性をいち早く見抜いた。とともに、ラジオにもつらぬかれている「機械の論理」が大衆を生み出し、大衆の自発性を失わせる危険性に警鐘を鳴らしていた★5。西欧型の資本主義の病理を克服するために社会主義を選んでも、それは結局のところ機械に人間活動を接続させるような工業中心的思考様式であることに変わりない。室伏は、とりわけ朝から晩まで生きがいを感じられない仕事に従事する人間たちの疎外感を克服する思想的根拠として「ファシズム」の前に「土」を選択したのだった。

室伏高信は、『土に還る』(1926)のなかで『西欧の没落』の著者オスヴァルト・シュペングラー(1880〜1936)の西洋文明批判を引き継ぎつつ、「土地は嘗つて共有であった」が、文明の進歩が「農村の疲弊」をもたらしたという図式を示してみせる。「都会が主人」となり「田舎が奴隷」となると彼は言う。この文脈で、土が思想の根拠として登場するのである。本書最後の段落に目を移してみよう。

土は永遠の生命である。そこに凡てのものが生長しつつある。凡てのものは土によって生命を与えられ、土を離れて生命を失うのである。人間は嘗ては土によって生命を与えられた。文明は人間を土から離し、そして人間から生命を奪ったのである。

土! 土! 土! 土こそ万物の母である。そこに、そしてそこにのみ、まことの美、まことの生活、神の真理が横わる。土から離れたことは人間の最大の過失である。都会的なる一切の汚れたる価値観念を葬って、土のうえに、神の王国を建てよ。自由はただ土のうえにのみ生長するのである★6。

引用文中の第2段落はすべて隔字による強調だ。ここに見られる強烈な都市憎悪と素朴な自然礼賛は、ドイツでは世紀転換期の裸体主義やワンダーフォーゲルのような運動から、シュペングラーを経てナチズムまで、日本でも農本主義者たち★7によく見られるもので、けっしてオリジナリティのある言い方ではない。土の具体像も乏しい。農産物が商品化に馴染まず、市場の猛威に利益を失い、かといって社会主義的な土地の国有化を拒絶する農業従事者にとって、「土! 土! 土!」という「叫び」は、行き場を失った不満の気散じくらいの役割はあったかもしれないが、あまりにも粗雑である。また、土を通じて生きる人々の共同性もここではほとんど触れられておらず、共同体の具体像も抽象的である。

ただし、注意しなければならないのは、室伏高信が、自然から離脱しすぎた産業社会を乗り越える思想的根拠として、土が、人とそれ以外の生物を構成する物質の源であるという事実を述べ、その土に政治的な「自由」もまた生長するととらえている点である。「自由が成長する」という表現はユニークだ。「生命主義」と「都市批判」と「政治的な自由の獲得」が室伏の雑多な知識のなかで混線していているが、それが室伏高信の文章に不思議な力を与えている。そしてすでに述べたように、室伏の土の思想の実現は1930年代には、農民の支持を獲得して成長するファシズムへと託されていく。

この混線はしかしあくまで混線にすぎず、土の思想の像を結ぶまでには至っていない。彼に流れているダーウィニズムや生命主義が人間と非人間の相互的関係を少しだけ表現したにすぎない。この偶発的な人間非中心主義的叙述では、まだファシズムの生命主義や優生思想に容易に結びつきうるし、展開も不十分である。

3 自治の根拠としての「土」──権藤成卿

1948年 5月に発表された有名な論文「日本ファシズムの思想と運動」のなかで、丸山眞男(1914〜96)は、日本の農本主義にはナチスのような近代性が欠けており、その前近代性が日本型の軍国主義やファシズムの特徴となったと述べた★8。そのなかでも慎重に批判されている農本主義者のひとりが権藤成卿だ。よく知られるように、彼は、黒龍会系のアジア主義の系譜を汲みつつ、中央集権を拒否する「社稷(しゃしょく)」という概念を前面に押し出し、農村恐慌が吹き荒れるなか、農村固有の価値を説いた。五・一五事件や二・二六事件を決起した青年将校たちのなかで、彼の講演を聞いたり本を読んだりして出身の農村の困窮を憂いていた人間が少なからぬいたように、権藤はこれらのクーデターの思想的背景であった。

権藤成卿の「社稷」とは、土地の神を祭る祭壇である「社」と穀物の神を祭る祭壇である「稷」を組み合わせた概念である。主著『自治民範』(1927)によれば、「農即ち民衆を基本根源となすもの」である★9。また、「社稷の祭祀」は「公同的なる衣食住調斉の誓」いだという★10。

明治以降の中央集権と西欧文明の闇雲な摂取を批判し、資本主義の利己的な性格を撃つ。社会主義、共産主義、アナーキズムにも一定の共感をみせる。とくに「刑は無刑に期すべきである、政は無政に期すべきものである」★11という権藤成卿の理想は、アナーキズムに近いと言われている。ただ、権藤はこれらの思想がともすれば大衆受けするような激烈な言葉を用いることを忌み嫌っている。それよりもむしろ衣食住の原点に戻り、皇室と民衆が一体となって「自治に復帰する」ことを求める。

では、権藤の農本主義と「土」はどう関係しているか。「土地を離れて人類はない、人類を離れては社稷もなければ鬼神もない。乃ち人類は、必ず其土地に就て衣食住を営むべきものである」★12。「国土は社稷の有にして決して君長の私有物ではない。国民が其土地に蕃殖し、其土地に居住し、其土地の生産に存活し、漸化するのは、実に自然の化育である。天日嗣(あまつひつぎ)[継承した皇位のこと]の此国土に君臨せられ給うたのは、只だ其の自然の化育を助け進められ給う為めで、所謂天を代しめすという神意は、此に外ならぬ訳である」★13。「凡そ土地に生ずる都(すべ)ての物資は、土壌の力と、天化の力と、人の労力との三つの力に依りて出来る、土壌の力に対する報恩が、社稷の祭祀である。天化の力に対する報恩が我が、天を代しめすという、謂ゆる天業なる御名に依りて徴収せらるる租税である。而して人の労力に対するものが自己の取得路なるのである」★14。

アナーキズム的とも言える観点から産業文明批判を繰り返す権藤成卿の思想のなかでは、土は土地制度として取り上げられる傾向にあり、土それ自体の中身に具体的に踏み込むことは少ない。たしかに、土が「化育」の場であると繰り返し説き、土は自然の力と人間の力の交錯する点であり、その力は権力者の私有物ではなく共有物だとし、だからこそ土から自治が生まれると論じてはいる。だが、土はやはり人間活動の対象でしかない。別の箇所では西欧文明も批判されているが、それが自然をどう変えたかについてはあまり論じられていない。

室伏と権藤が、橘孝三郎のように帰農して肥桶を担いだ経験がほとんどないこと、土壌そのものへの関心が弱いことなどを、土の議論が抽象的である理由として挙げられようが、それは副次的な問題にすぎない。土の体験も思想の段階まで普遍化しなくては、小さな集団内の道徳世界の濃度に充足し、あえて外に向かわないだろうからだ。

4 農本主義とは異なる土の思想のために

以上のような土の言説は、たとえば、西欧文明や進歩概念を批判したナチスの「血と土 Blut und Boden」、あるいは「血と土」に根ざした「民族共同体 Volksgemeinschaft」というスローガンにも見られるし、満洲移民のイデオローグであった加藤完治(1884〜1967)の満洲移民の移民者を農業訓練時に叩き込む「天地返し」、すなわち鋤を土に深く入れ攪拌する行為ともつながる。しかし前者の場合、結局「土 Boden」はナチスが称揚する人種の育成の場(世襲農場 Erbhof)、あるいは軍事力によって獲得すべき「土」となり(具体的にはウクライナやルーマニアの穀倉地帯)、後者では身体と精神の鍛錬の対象としての「土」の要素が強かった。

丸山眞男は、農本主義を日本の遅れた近代の歪みの表れとし、権藤成卿の社稷も、日本の民主主義の未発展の一例だとした。丸山を含め戦後民主主義の旗手は、農村共同体に厳しい眼差しを向けてきた。その代表である大塚久雄(1907〜96)は1969年に『共同体の基礎理論』を刊行し、人間の自由を束縛するものとしての共同体の歴史的変化を論じた。

しかし、急速な経済成長と自然開発の中で共同体が分断されるにつれて、共同体の再評価の機運が高まった。画期だったのは、農村と都市を往復して暮らす哲学者の内山節(1950〜)が2010年に同名の本を刊行したことだ。農村共同体が持つ肯定的な面に着目し、共同体の過小評価を覆えしたのである。商品化が進みすぎた社会のなかで、人と人、人と自然の非金銭的紐帯を温存してきた農村共同体を、殺伐とした日本社会を克服するものとして再評価した。新しい土の思想を紡ぐ過程で内山の議論は無視できない。ただ、内山が述べたように、日本の農村共同体の根拠は、「土」よりは、「水」の共同管理や、「森林」や「里山」の薪炭と肥料の供給地としての共同利用に重きが置かれてきた。土をもっと中心に据える試みは未完である。また逆に、共同体の手放しの肯定的評価は、これまで検討してきた室伏や権藤と同じ轍を踏むことにもなりかねない。

では、上記の事実を踏まえたうえでもなお、どんな人間社会との関係を織り込んだ土の思想を紡ぐことができるだろうか。ますます人間社会と土が乖離しつつある現在、通俗道徳ではないような土の思想はどのようなものだろうか。

ここで、ふたたび土の世界に戻りたい。そもそも土のなかは「共同体」だろうか。植物の根と、根と共生する微生物と、モグラとトビムシとミミズとアリが土のなかでメンバーシップを形成し協力しあっているだろうか。もっと目的はバラバラで、各々自分たちの生命活動を遂行しているにすぎないのではないか。

ならば、このような適度な距離感をもとに同じ空間を併存する土壌世界と人間社会の相互関係を、道徳の言葉ではなく、説明することはできないだろうか。

ひとりだけ事例を挙げたい。室伏高信や権藤成卿と同時代人であるイギリスの農学者アルバート・ハワード(1873〜1947)である。彼は、思想家でも宗教家でもなく、科学者である。主著『農業聖典』(1940)も、ほとんどが土壌や地力や農法の説明で満たされた自然科学書である。だが、そこには室伏高信や権藤成卿とは異なる具体的な土の思想の一端が垣間見える。

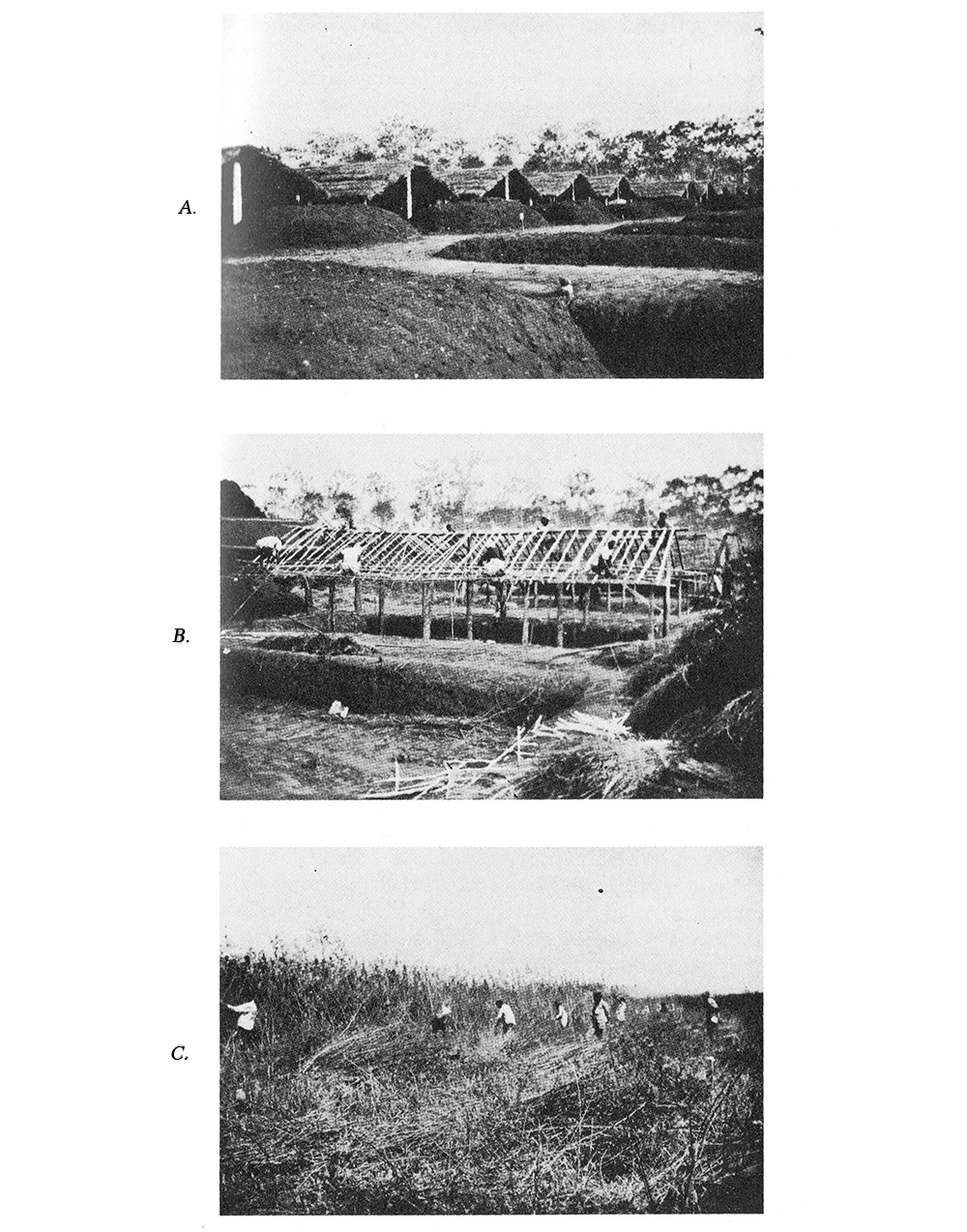

「インドール式農法」に基づいた堆肥作り(インド、ガンダラパラ)

A 屋根付きおよび屋根なしの堆肥坑

B 堆肥坑の屋根の設営

C カッコウアザミの刈り取り(堆肥の素材として用いる)

出典:Albert Howard, An Agricultural Testament, Oxford University Press,

1943, Plate XI.

ハワードは、1925年に、現在の有機農業の源流のひとつである「インドール農法」をインドのインドールという都市で開発した★15。ちょうど、化学肥料と合成農薬が急速に普及し始めていたころに編み出された農法で、堆肥を土地に与え土壌内の腐植を活性化し、地力を回復することを中心に据えている。彼は土壌内の菌類について頻繁に論じている。たとえば──

緑色植物の働きに影響するおもな要因は、土壌の状態と、土壌と植物の根との関係にある。植物と土壌は、根毛と菌根の共生という二つの手段を有する根の仕組みによって、うまくかみ合っている。これがかみ合う第一の条件は、土壌内部の表面積、つまり孔隙が、作物の生長と分解によって(…中略…)、できるだけ大きくなることである。薄い水の膜で覆われた孔隙の内壁において、必要不可欠な土壌の活動が行われるからである。おもに、バクテリア、菌類、原生動物からなる土壌内の生物は、その一生の活動をこの水の膜で営む★16。

そして、この「棲む」という以外には共通目的を持たない土壌内生物の描き方は、そのまま人間社会の描き方とシンクロする。

イギリスの農民たちは古くから実践してきた複合農業〔穀物生産と畜産を複合的に行ない地力を維持させる農法のこと〕をあきらめ、生産費の削減で何とか破産から免れた。しかし、この一時的な救済策は土壌の肥沃度を消耗させた。母なる大地は、作物、動物、人間の病気が毎年増加していることからも、その救済策が誤りであることを記録した。動力噴霧器が作物の病虫害防除のために導入され、動物用にはワクチンや血清が導入されたが、それでもきかなくなると家畜は殺され、焼却される。(…中略…)

全体として、この時代は共同社会によってのみ救われる。まず初めに、事態の危険性を理解し、この袋小路から抜け出す道を示すことである。肥沃な土、健全な作物、健康な動物、そして、最後になったが忘れてはならない健康な人間との関係が、広く認識されなくてはならない。多くの共同社会は、できるだけ野菜、果物、牛乳と乳製品、穀類、肉類を自給自足するための土地を所有し、肥沃な土で育てられた食べ物がどのような結果をもたらすかを示すべきである★17。

ここでの共同社会とは、厳密には農村共同体ではない。引用箇所の前後の文脈からすると、土壌、動物、人間の「健康」をめぐる、農民、医者、看護師、薬剤師、調理師のような仕事の従事者と、食べものをつくる人と食べる人であろう。これらの人びとは、上記のように土壌に否定的な影響も肯定的な影響も与えうる。冒頭に述べたように人間も動物も土壌の成分によって成立する生命体である以上、これらの人びとが、健康の喪失という面では偶然にも共通の課題に向けて対処することが求められる、という程度の関係性にすぎない。誤解を恐れずに言えば、この豊かな土で育った食べものを食べる人間がどれくらい健康になるのか、という程度のドライさである。もちろん、人体実験の対象として人間を物化する考えや「健康」を押し付ける考えからもハワードは遠い位置にある。なぜなら、あくまで土と食べものが思考の中心にあるからだ。

この湿気の少ない脱人間中心主義的思考は、一見、権藤成卿の「自治」の前提であるようにも思える。しかし、結局のところ権藤は村落自治の根拠のひとつとして皇室を据えようとしたために(やみくもな天皇崇拝とは異なる文脈ではあれ)、本来の自治から幾分遠のいてしまった。ある意味の大きなベクトルが自治の議論に覆い被さってしまった。だからこそ、権藤の思想は、天皇への忠誠を根幹に据えた日本の軍国主義化の波から完全に逃れることができなかったのである。

他方で、ハワードは、自然科学者らしく、土壌生物の世界と人間社会を「病気」という観点から同時に診断し、その病気を克服するための処方箋を、人間と人間、人間と人間以外の生物の関係性の改善に求めた。室伏や権藤や加藤が抱いたであろう「共同体」は、あまりにも紐帯が強くて隙間が少ない一方で、ハワードの土壌の議論はそこまで粘着質ではない。それが、逆に、自然世界と人間世界を貫き、さらに、ファシズムへと流れない非人間中心主義的な土の思想への道を開いているように私には感じられる★18。

もちろん、イギリス帝国の植民地インドでイギリス人が「インドール農法」を開発したという事実について、ハワードが踏み込んで議論していないことは限界だと言わざるをえないだろう。上記の「共同社会」があくまで自分のクライアントの社会であって、そこに植民地主義を克服するような言説は少ない。宗主国が植民地で繰り返してきた農作物と土壌の収奪の歴史から、彼が逃れてはならない場所にいたことは言うまでもない。ただし、ハワードが自身の専門である西欧の農学よりもインドの農法に敬意を抱いていたことは、われわれにとって小さくない希望だろう。

注

★1──藤井一至『大地の五億年──せめぎあう土と生き物たち』(ヤマケイ新書、2015)18頁

★2──同、15頁

★3──もちろん、橘孝三郎論は戦後とのつながりも含め、論じていく価値はあるし、石川三四郎、宮沢賢治、松田甚次郎、福岡正信など土の思想史の系譜として位置づけ直すこともできるが、今後の課題としたい。

★4──池田浩士「〈二流〉のアクチュアリティ──室伏高信の批判スタイルをめぐって」(池田浩士+天野恵一編『検証【昭和の思想】V 思想としての運動体』社会評論社、1994)

★5──石田あゆう「〈土に還る〉文明批評家、室伏高信のメディア論」(『マス・コミュニケーション研究』56号、2000、88頁)。室伏の思想を、「土に還る」という一点に着目して論じたもので、参考になった。

★6──室伏高信『土に還る 再訂増補版』(批判社、1926年、)197頁。なお、旧仮名遣いは新仮名遣いに、漢字の旧字体は新自体に直した。

★7──農本主義と農学の思想については、拙著『農の原理の史的研究──「農学栄えて農業亡ぶ」再考』(創元社、2021)で論じた。

★8──丸山眞男著、古谷旬編『超国家主義の論理と心理』(岩波文庫、201)

★9──権藤成卿『自治民範』(平凡者、1927)20頁。

★10──同、14頁

★11──同、513頁

★12──同、356頁

★13──同、356〜357頁

★14──同、376頁

★15──この農法については、拙著『新装版 ナチス・ドイツの有機農業──「自然との共生」が生んだ「民族の絶滅」』(柏書房、2012)で論じたことがある。

★16──アルバート・ハワード『農業聖典』(保田茂訳、コモンズ、2003、31〜32頁)

★17──同、273頁

★18──この、食を通じた非人間中心主義的な緩い関係性については、『縁食論──孤食と共食のあいだ』(ミシマ社、2020)で「弱目的性」をキーワードに論じたことがある。

ふじはら・たつし

1976年生まれ。環境史、食の思想史。京都大学人文科学研究所准教授。主な著書=『決定版 ナチスのキッチン――「食べること」の環境史』(共和国、2016)『トラクターの世界史──人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち』(中公新書、2017)、『分解の哲学──腐敗と発酵をめぐる思考』(青土社、2019)、『縁食論――孤食と共食のあいだ』(ミシマ社、2020)、『農の原理の史的研究――「農学栄えて農業亡ぶ」再考』(創元社、2021)など。

- 序論:生環境構築史からみる土

-

Introduction: Soil from the Perspective of Habitat Building History

/序論:土壤──由生環境構築史的觀點

藤井一至/Kazumichi Fujii - 巻頭チャット:文明、内臓、庭

-

Opening chat: Civilization, Gut and Garden

/卷頭聊聊:文明、腸道、庭院

アン・ビクレー+デイビッド・モントゴメリー/Anne Biklé + David Montgomery - 福島の地質と生環境──岩に刻まれた祈りの世界

-

Geology and the Human Habitat of Fukushima: Prayer Carved into Rocks

/福島的地質和生環境 ― 刻印在岩石的祈禱世界

蟹澤聰史/Satoshi Kanisawa - 福島原発事故──土からみた10年

-

Fukushima Nuclear Accident: Ten Years seen from the Soil

/福島核災 ― 由土壤看這十年

溝口勝/Masaru Mizoguchi - 放射能災害のなかで動く「土」──土の除却と再利用をめぐって、飯舘村長に聞く

-

Soil in the midst of a radioactive disaster: An interview with the mayor of Iitate Village of Fukushima on the removal and reuse of soil

/核災中的〈土〉 ― 飯館村村長談土壤清除和再利用問題

杉岡誠/Makoto Sugioka - 土なし農業のゆくえ

-

Consequence of Soilless Gardening

/無土農業的未來

小塩海平/Kaihei Koshio - 大地を多重化する──エネルギーシフトと台湾の風景

-

Multiplexing the Land: Energy Shift and Taiwan’s Landscape

/土地的多元化使用:能源轉型和台灣的地景

洪申翰/Sheng-Han Hong - 土の思想をめぐる考察──脱農本主義的なエコロジーのために

-

On the Idea of Soil: Towards a De-Agrarian Ecology

/土壤思想的論考──去農本主義的生態論

藤原辰史/Tatsushi Fujihara

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜)