第2号 特集:土政治──10年後の福島から Soil Politics: From Fukushima 10 Years After 土政治──從十年後的福島說起

土なし農業のゆくえ

小塩海平【東京農業大学】

Consequence of Soilless GardeningKaihei Koshio【Tokyo University of Agriculture】

無土農業的未來

In his 1840 book Organic Chemistry in its Application to Agriculture and Physiology, Justus von Liebig argued that soil fertility and crop yield can only be enhanced when excess matters than those deprived from soil is returned. Von Liebig introduced the term “depriving agriculture” to alert us to the fact that we should not exhaust the land capital (fertility). An Agricultural Testament by Albert Howard and The Complete Guide to Soilless Gardening by William F. Gericke were written just a century after Von Liebig’s first edition of the abovementioned book. Both books, one dedicated for organic agriculture and the other for hydroponics, can appear to be at the end of two extremes. But if we read them carefully, it is clear that both books were trying to suggest countermeasures to the kind of depriving agriculture that Von Liebig highlighted.

In this paper, the brief history of soilless gardening is introduced in the context of the Cold War, space research, futurism, scientism, and a joint research project led by Pan American Airways and the U.S. Navy. Soilless gardening was first experimented with on Wake Island, a refuel point along the transpacific route of Pan American Airways, and then extended to Ascension Island in the Atlantic Ocean, Atkinson Field in British Guiana, and Iwo Jima to support the U.S. Navy strategy. After WWII, GHQ developed two huge soilless gardens in Japan, one in Ōtsu, Shiga Prefecture and the other in Chōfu, Tokyo. Soilless produce was distributed to U.S. soldiers in Korea, Japan and Okinawa. Now, according to the Paris Agreement, the use of fossil fuels in soilless gardening must be reduced to prevent the buildup of global warming gases. One of the alternatives being researched by scientists in the Netherlands is ultra-deep geothermal energy. The fact that the development of soilless gardening requires ultra-deep ground searching is ironic. I propose that we should learn more about the behaviors of soil, since we are made of soil and shall return to soil.

[2021.3.4 UPDATE]

掠奪農業に対抗する3つの流れ

ユストス・フォン・リービッヒは1840年に著した『有機化学の農業および生理学への応用』のなかで「掠奪農業」という概念を示し、「肥沃度の向上と収穫量の増大は、われわれが土地から取り去ったよりも多くのものを与えるときにのみ可能である」と述べている。リービッヒは序論においてアダム・スミスの『諸国民の富(国富論)』に依拠しながら、「国民経済学と農業」という議論を展開しているが、この指摘は、近代農業における土壌管理に対する批判に留まらず、資本主義のあり方にも大きな波紋を投げかけた。例えば、カール・マルクスは『資本論』のなかでリービッヒの「不朽の功績」を称えつつ、次のように述べている。「資本主義的生産様式は、(…中略…)人間と大地とのあいだの物質代謝を、すなわち、人間により食料および衣料の形態で消費された土地成分の土地への回帰を、したがって持続的な土地肥沃度の永久的自然条件を攪乱する。こうしてこの資本主義的生産様式は、都市労働者の肉体的健康と農村労働者の精神生活とを、同時に破壊する」。

リービッヒはまた、日本農業に対して憧憬を抱いていたことが知られている。プロシア王国東アジア調査団員として1860年に日本農業を視察したH・マロン博士の報告書に触発され、人糞尿を徹底的に利活用していた江戸末期の農業を絶賛し、「(日本の農民の)収穫物は地力の利子なのであって、この利子を引き出すべき資本に手をつけることは、けっしてない」という言葉を残している。リービッヒはその後ロンドン市長に手紙を書き、大都市の下水を農業利用するよう具体的な提案を行った。 リービッヒの指摘は、その後、化学肥料を用いて土壌肥沃度を維持しようとする今日の慣行農法に繋がるメインストリームを形成することになるのだが、彼の本の初版が出版されたちょうど100年後、現在の農業に大きな影響を及ぼすことになる2つの本が出版されたことは記憶されるべきである。ひとつは有機農業運動の原点ともいうべきアルバート・ハワードの『An Agricultural Testament』(いわゆる『農業聖典』)、もうひとつは土なし農業の原点ともいうべきウィリアム・F・ゲーリッケの『The Complete Guide to Soilless Gardening』(『土なし園芸の完全ガイド』)である。本稿では、土なし農業の歴史と将来について概観することを目的としているが、じつは、有機農業と土なし農業とがリービッヒという源流から分かれた2つの大きな支流であり、一見、相反するように見えるものの、化学肥料に頼る現行農業も含め、いずれも掠奪農業に対するアンチテーゼと位置づけられることは確認しておいてよいだろう。

有機農業運動

イギリスのアルバート・ハワードが提唱したインドール農法は「腐植」の働きに注目し、化学肥料によって単純化した土壌生態系に対して、有機物を還元することによって土壌微生物の多様性を回復させ、肥沃度を維持しようとする主張であったと理解されている。そしてハワードの『An Agricultural Testament』は、有機農業のバイブルであるかのように受容されてきた。もちろん、間違ってはいないが、それはハワードの主張の一側面にすぎない。この本の邦訳(保田茂訳、日本有機農業研究会、2003)を原典と比較しながら注意深く読んでみると、著者の主張とは異なる訳者の固定観念が潜入していると思われる箇所がいくつかある。例えば、すでに定着している『農業聖典』というタイトルからして、疑問である。訳語の印象が強いため、現在に至るまで、この本を有機農業のバイブルだと思い込んでいる人が多いが、原題は“An Agricultural Testament”(『農業における一つの誓約』)であって“The Agricultural Bible”(『農業聖典』)ではない。「聖典」と訳してしまったのは、New TestamentとかOld Testamentが「新約聖書」や「旧約聖書」を指すからだと思われるが、Testamentは「聖書」ではなくて「約」の部分を表しており、やがて成就すべき契約という意味である。「遺言」と訳す場合もあるが、いまは封印されているものの、将来有効になる誓約のことである。ハワードは、いまはまだ普及していないものの、将来の希望として、しかも確かな約束として、有機農業を捉えているのである。また、ハワードは産業革命によって農業にスピードが要求されるようになったことにも批判的であり、植物の生長や動植物の死体の腐植化には時間がかかると訴え、自然の時間の流れに従うべきことを促している。ハワードに代表される有機農業を推進した初期の偉人たちは、化学肥料の弊害を説くだけでなく、産業革命がもたらした短絡的で即効性を求める近代資本主義的な思考そのものが、土壌の肥沃度のみならず、人々の健康にも悪影響を及ぼしていると主張しているように読み取れる。そのほうがリービッヒやマルクスの表現とも、よく響き合うのではないだろうか。

翻訳者は、さらに定冠詞と不定冠詞の違いにも注意を向けるべきであった。というのも、この本が「農業における一つの誓約」であるからには、例えば、医療などにおける別の誓約もあってよい。事実、ハワードは1939年3月22日、チェシャー州における“A Medical Testament”の誓約に委員として署名している。「農業における一つの誓約」をハワードが先立って係わった「医療における一つの誓約」に応えて準備された文章として読むと、腑に落ちる点が多い。一方で、ハワードはイギリスによる植民地支配やプランテーション農業に対しては、とくに矛盾を感じていたようには思われない。つまり、ハワードの農業観は土壌微生物との共生に関しては力強い主張となってその後の有機農業運動の原動力となったものの、グローバル資本主義経済によって疎外されつつあった植民地労働者との共生という点に関しては、問題意識をもちあわせていなかったのである。

土なし栽培

さて、土なし栽培については、古くはバビロンの空中庭園やアステカの水上農園、エジプトの土なし栽培などが神話的に述べられている。バビロンの空中庭園はネブカデネザル王がメディアから王妃アミティスを迎えた際に作られたとされ、プリニウスの『博物誌』にも記録がある。アステカの水上農園は、テスココ湖の干拓によって作られたアステカの首都テノチティトランの湖で行われていた浮島を利用した農業で、スペインのコンキスタドールは湖上に浮かんでいる樹木の群落に驚いたという。ナイル川の河畔で行われていた古代エジプトの土なし栽培については、ヒエログリフに記録が残されている。

一方、科学的なデータを伴った土なし栽培の具体的な事例としては1699年にイギリスのジョン・ウッドウォードが行った先駆的な実験が注目される。この実験は、ファン・ヘルモントが5年間ヤナギを育てた実験において、植物体の重量の増加は、土壌ではなく水に依拠していると述べたことに対する反証実験であった。ウッドウォードは泉水、雨水、テムズ川の水、ハイド公園の排水、蒸留水を同量入れた別々のガラス瓶を用意し、水面からの蒸発を防ぐために羊皮紙で覆い、そこにスペアミントの枝を挿して重量の増加分と吸水量の関係を調査した。その結果、スペアミントの成長量は、テムズ川の水 > ハイド公園の排水 > 泉水 ≒ 雨水 > 蒸留水の順であることが確かめられた。つまり、スペアミントの重量増加は水に溶けている水溶性成分の量に呼応しており、水は土壌中の水溶性成分を運ぶ媒体に過ぎないことが証明された。ジョン・ウッドウォードの論文は、長らく無視あるいは軽視されてきたが、その重要性を見出して正当な評価を与えたのは、1940年に『土なし園芸の完全ガイド』を書いたアメリカのゲーリッケである。一方、リービッヒの理論を援用して培養液の処方を考案し、水耕栽培法を確立したのはドイツのユリウス・フォン・ザックスやヴィルヘルム・クノップであったが、いずれも実験室レヴェルの装置であり、商業的な栽培には適用されなかった。

これに対してゲーリッケの『The Complete Guide to Soilless Gardening』は、そもそも商業栽培を念頭に置いたものである。ゲーリッケは水耕栽培を示す用語としてhydroponicsやaquiculture、土なし栽培を示す用語としてsoilless gardeningやdirtless cultureという言葉を提唱するとともに、根が常時培養液の中に浸かった状態になる湛水養液栽培と、不活性な石英などを培地として使用し養液の灌水と排水を行う礫耕(れきこう)とを区別して考えていた。前者は何らかの方法で根に対する酸素供給と地上部の支持を図らねばならないのに対し、後者は頻繁に養液の灌水と排水を繰り返さなければならないのが特徴である。ゲーリッケは、この本の緒言で、カリフォルニア・パッキング・コーポレーションやパン・アメリカン航空、いくつかのパラフィン会社、カリフォルニア・レッドウッド協会、パシフィック・ポートランド・セメントなどに謝意を表しており、この事業が産学連携から生み出されたビジネスであることを明言しているが、何といっても決定的だったのは、パン・アメリカン航空とのプロジェクトであった。

fig.1──ゲーリッケと土なし栽培で育てられたトマト

引用出典=W.F. Gericke , The Complete Guide to Soilless Gardening, Prentice-Hall, 1940.

学者、企業、軍の協力による土なし栽培の普及

パン・アメリカン航空は1927年に設立され、アメリカニズムを体現する星条旗を背負った企業として国家のために尽くしてきた。共産主義との戦いに参画し、地球の隅々にまで自由を持ち運ぶことを社是とし、国防に係わるときには社員はストを打つことができないという規定もあった。アメリカ空軍技術者の季節的な回転率変動を緩和するための請負会社としての役割も果たし、ケープ・カナベラルのミサイル試射場の開発・管理、ネバダの核ミサイル開発局にも協力を惜しまなかった。朝鮮戦争やヴェトナム戦争、キューバ危機に際しても、さまざまな貢献を果たしたことはいうまでもない。ゲーリッケと特別に親しい間柄であったのは、世界初の太平洋航路を開拓したジュアン・トリッペ社長である。こうした後ろ盾がなければ、土なし栽培は設備費のもとを取ることすら叶わなかったはずである。

fig.2──ジュアン・トリッペ(左)

引用出典=R. E. G. David,

PAN AM, Orion books, 1987.

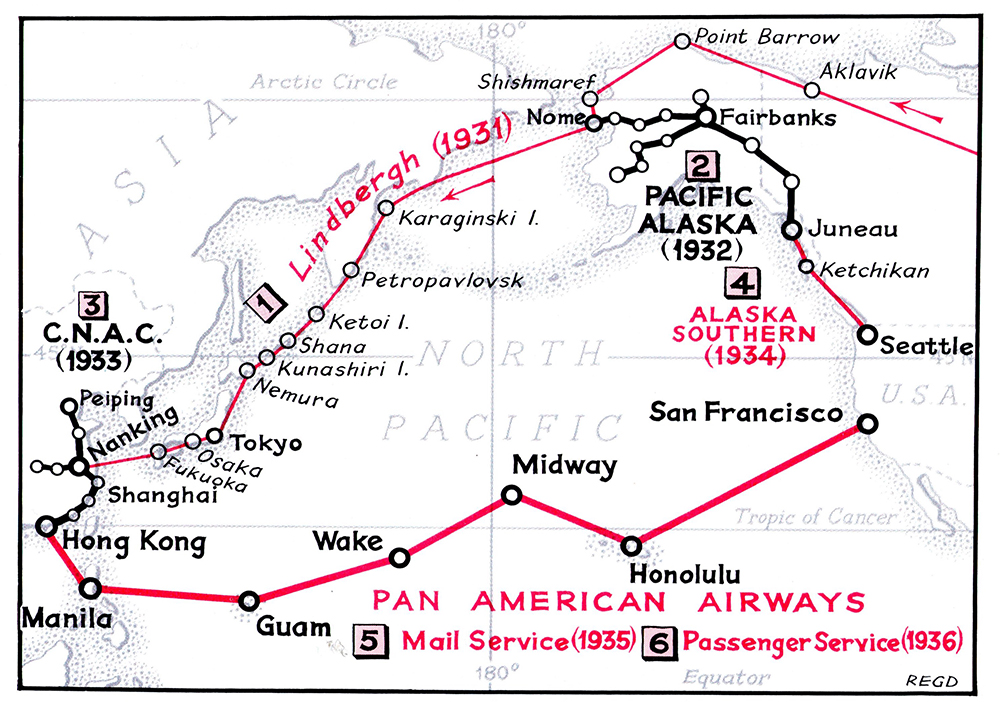

1938年、パン・アメリカン航空は、アメリカの国家戦略としての植民地政策の一翼を担い、海軍の太平洋への展開を支援するため、ウェーク島に野菜の土なし栽培農場を設けることを試みた。ウェーク島はホノルルとグアムの中間に位置している珊瑚礁の島であり、太平洋航路における給油のための中継基地として重要であった。この島は、「砂漠のような不毛な孤島」と称されていたが、1935年の大統領令によって海軍の支配下に入り、パン・アメリカン航空に貸し出されることになり、こうして、トリッペとゲーリッケが意気投合することになったわけである。この産軍学の強力な協力体制による土なし栽培施設の普及は、第二次世界大戦の展開に伴い、大西洋のアセンション島(長さ400フィート×幅3フィートの栽培ベッドが25本)、イギリス領ギアナのアトキンソン飛行場(第二次世界大戦開始後、イギリス議会の承認を得て、米空軍基地が作られた。栽培ベッド数は75本)、硫黄島に及び、さらに戦後、日本に駐留する連合軍に新鮮野菜を供給するため、調布と大津における当時世界一と称された水耕農場(hydroponics)の建設にまで発展した。アメリカ本国から野菜を輸送すると、コストがかかるだけでなく、途中で傷んでしまうものが多く、また敗戦後の日本はあらゆるものが品不足であり、現地調達が不可能だった理由による。さらに日本における野菜栽培には下肥が用いられていたため、寄生虫や感染症の蔓延を怖れたマッカーサーが、進駐軍の安全食糧の確保を指示したとも言われている。リービッヒが江戸末期における下肥の有効活用を絶賛していたのとは、大違いであった。

fig.3──パン・アメリカン航空の太平洋航路

引用出典=R. E. G. David, PAN AM, Orion books, 1987.

大津水耕農場

琵琶湖西岸につくられた大津水耕農場は滋賀海軍航空隊跡地を接収して作られたもので、1946年6月に着工した。同年9月、米第六軍のジョンストン少佐が竹中工務店を訪問して約18町歩(17.8ha)の大規模農場の経営管理を内示し、11月からの突貫工事により、翌1947年4月1日から実際に野菜栽培が始められた。『竹中工務店七十年社史』には、「経営費用として、政府も進駐軍も前渡ししてくれず、新円と旧円との切換のさなかでもあったので、資金を掻き集めて急場を凌ぐなど、非常に苦しんだ」とある。同じ社史から、この水耕農場の大枠について引用してみよう。

「農場内の主要施設としては、育種圃場(昭和23年冬より温床を増設)、灌漑や飲料用の水道として琵琶湖から揚水し比叡山麓に貯水池と濾過場を建設。照明と動力用の発電所と変電所、生産品の水洗、梱包、発送場、梱包材料製作所、製氷工場、輸送貨車引込施設、肥料諸資材倉庫、自動車修理工場、兵舎、将校宿舎、事務所、化学肥料研究所などまるで一つの小都市を作っていた。農場の主体となる水耕圃は、深さ30cm、幅120cm、長さ36m・30m・24mのコンクリート製の槽で、それぞれの槽には下から、大・中・小粒の砂利を敷き詰め、地中に埋めたもので、高所に設置されたタンクから化学肥料を溶かした培養液を流し込み、自然の傾斜を利用して循環させる仕組みであった。収穫された野菜は、すぐ洗浄され、氷詰めにされて引込線から冷凍車で各地の基地や部隊などへ輸送されていった。米国らしく、農場での労力の省力化が徹底していて、作業場や引込線のホーム場に作られたローラーコンベアーなどが当時としてはひときわ印象的であった」。

主要な栽培品種はトマト、胡瓜、二十日大根、カンラン、白菜、レタス、セルリー、パセリ、ピーマンなどで、施設の運営は京都のタキイ種苗に委託され、盛事には500人前後の日本人が働いていた。タキイ種苗の社史『タネの歩み』には、「この栽培法はアメリカのウィリアム・F・ゲリック博士(すなわちゲーリッケ)によって考案され」たものであることが述べられ、「養分が植物体に摂取され易いように、少しずつ供給するような設備さえあれば土がなくても作物の栽培ができ、忌地(いやち)の心配がなく連作ができる。この方法によって、栽培期間も短く、清浄で新鮮な野菜が、普通の圃場で作る3倍〜10倍もの収量を上げられ、輪作が可能となる」と紹介されている。忌地というのは、同じ作物を同じ場所で栽培し続けると生育が劣化してしまう現象を指し、連作障害と同義である。昔の人たちは連作障害を、地の呪いと受け取っており、忌地からの解放は、まさに人類の悲願であったといってよいであろう。

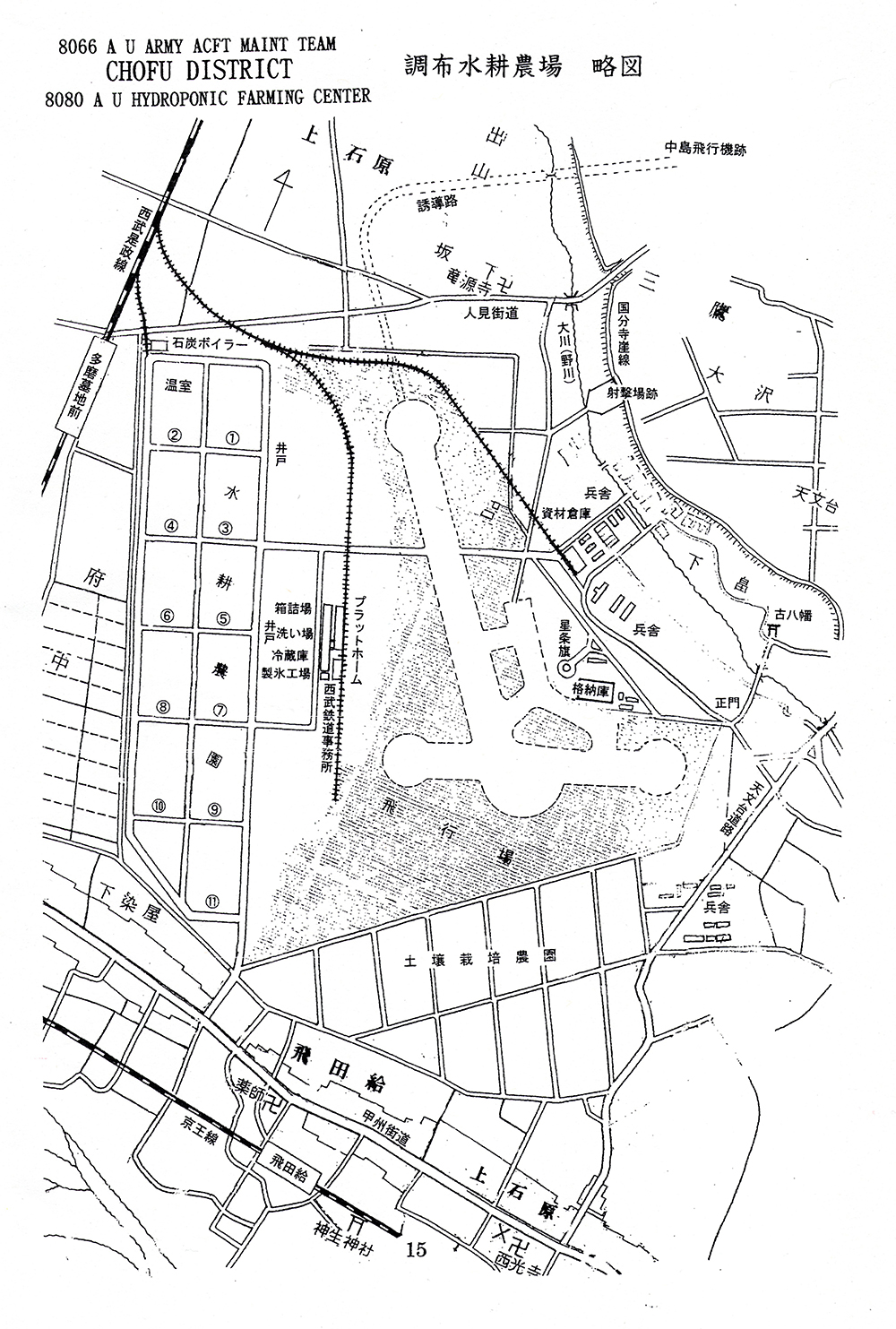

調布水耕農場

一方、調布水耕農場に関しては、調達庁から東京都を経て間組に建設の特命が下され、1946年5月1日に着工し、昼夜兼行の工事によって12月31日に竣工式となった。調布水耕農場の総面積は22haで、大津水耕農場よりもずっと規模が大きく、まさに世界一の水耕農場であった。建設費は当時の金額で約4億円、維持費は営繕・修理費など年間約1億円であったと記されている。11の分園に分かれていたが、そのうち第2分園は間口214m、奥行き101mの鉄骨製連棟式ガラス温室であった。ここで作られた生鮮野菜は、朝鮮、日本、沖縄に駐留する米軍将兵に供給された。朝鮮戦争時は、野菜は大型トラックで立川基地まで運ばれ、トラックのまま大型輸送機グローブマスターに乗せられて、釜山まで空輸された。運転手は立川から調布まで空身で帰り、数日後に自分のトラックが戻ったと聞くと、相乗りして立川に取りに行くようになっていた。

fig.4──水耕農場は左側に位置している。調布飛行場と引込線、野川の様子がよくわかる。

(榛沢茂量『世界一の水耕農場』自家出版、2011)より許可を得て引用)

1950年1月、米軍第8002部隊の水耕農場司令官エドワード中佐は、収容人員が1862名に達していたスガモ・プリズンを訪問し、調布水耕農場への出役を要請した。スガモ・プリズンはこれに応じて、1月25日から刑期7年以上20年までの者から65名を派遣した。作業成績が良く、刑確定者増加などの事情もあり、作業人数は逐次増員され、4月には102名になり、さらに朝鮮戦争が始まってからは300名に膨れ上がった。森田石藏による『スガモ・プリズンの回想』(2005)には「300名の作業員を乗せたトラックがヘッドライトを点じ、コンボイ(警衛)のサイレンを流しながらスガモの赤門から調布に向かう図は、全く壮観という外にない」とある。

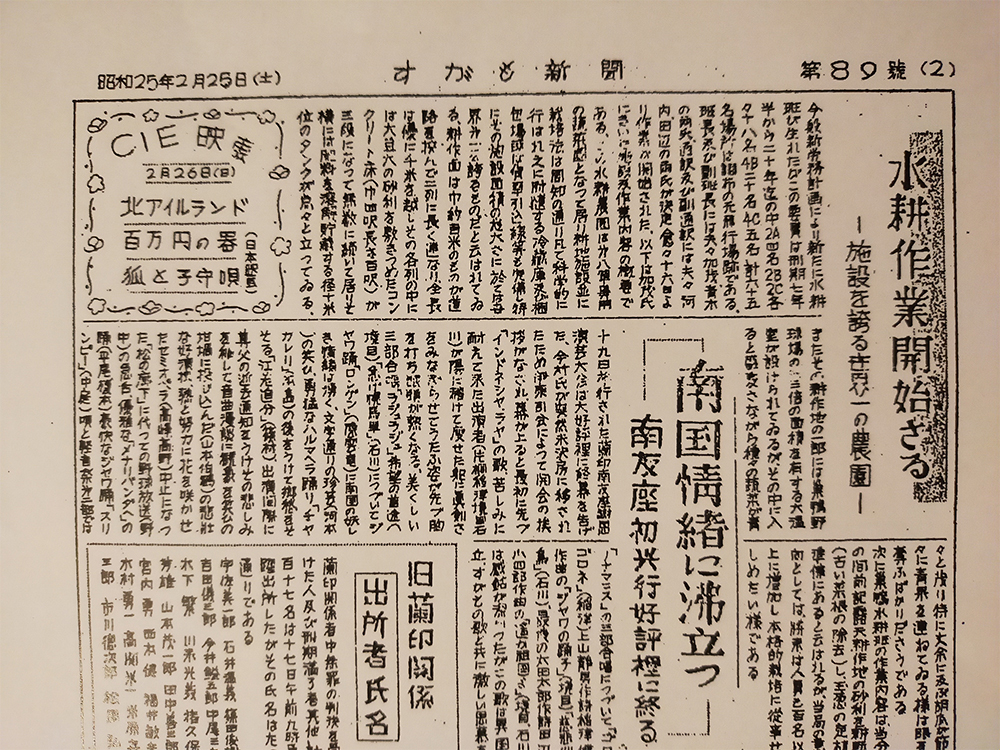

当時の様子は、戦犯たちが出版していた『すがも新聞』にもしばしば紹介され、89号には「水耕作業開始さる」(fig.5)、96号には「世界一の水耕農場」、121号には「水耕途上の所感」、123号には「水耕班の移転中止」、126号には「水耕農場実験室」という記事が掲載された。当時、戦勝国によって一方的に裁かれ、日本の戦争責任を負わされた戦犯たちは、本来責任を負うべき立場にあった者たちがのうのうと社会復帰を果たしているのを目の当たりにし、戦争の理不尽さ、虚しさを肌身で感じていた。水耕農場での作業が、米軍の朝鮮侵略への協力でしかないことに、鬱々とした思いを募らせていたのも無理からぬことである。内海愛子『スガモプリズン──戦犯たちの平和運動』(2004)は、戦犯たちによる水耕農場行きのトラック乗車拒否事件について、以下のように伝えている。

「その日、いつもの米軍兵士輸送用のトラックの都合がつかなかったのか、競馬輸送用の大きな箱トラックがまわされてきた。それで輸送するという。「おれたちは人間であり、馬ではない」と怒った戦犯たちが、自然発生的に乗車を拒否した。MFがカービン銃をつきつけても誰も動かなかった。「一種の不気味な殺気すら流れ、対決感情が高まった」。結局、米軍側が要求に従わざるをえなかった。スガモプリズンではじめての米軍に対する強い抵抗だった」。

なお水耕農場班に回された戦犯のなかには韓国・朝鮮出身者も含まれていたが、後日、韓国・朝鮮人BC級戦犯による戦後補償裁判の原告団長になる文泰福(ムン・テボク)は、自分たちが作ったトマトが祖国を蹂躙する米軍兵士を支える糧となることに居ても立ってもいられず、収穫した果実に釘を刺したというエピソードが残されている(内海愛子より著者宛の私信)。戦後日本に誕生した世界一と称されていたこの土なし栽培施設において、土と農民と農作物と消費者との結びつきが寸断されていたことを示す象徴的な事件ではないだろうか。

土なし栽培では、病気の蔓延を防ぐため(土壌による緩衝作用がないため、ある1カ所が汚染されると、あっという間に農場全体に病気が広がってしまう)、年に1・2回、苛性ソーダやフェノール系の薬剤で砂利の消毒をしなければならなかった。このときの廃水はそのまま野川に垂れ流されたため、1950年3月6日、1953年1月4日、同年5月25日、1954年11月12日、1955年3月18日など、複数回にわたって魚が浮上する公害が起こっている。これらの水耕農場は、1952年4月28日の講和条約発効後も続けられ、1961年6月の閉鎖後は、1964年の東京オリンピック開催を機に、ワシントン・ハイツが移転して関東村となり、都有地には東京スタジアム、国有地には東京外国語大学、警察学校などが建設された。

< br>

fig.5──『すがも新聞』第89号(1950年2月25日)。『すがも新聞』はスガモプリズンに収容されていたBC級戦犯たちの獄中紙。東京裁判が結審して間もない1948年6月5日に創刊され、サンフランシスコ条約発効を目前にした1952年3月29日付193号まで、ワラ半紙にガリ版で印刷されたものである。不二出版よりDVDによる復刻版が出版されている

植物工場ブームと土なし栽培のゆくえ

現在、日本でブームになっている土なし栽培は、ウェーク島や大津・調布の水耕農場のような太陽光利用型と1970年代から研究が本格化した完全閉鎖人工光利用型とに大別されている。完全閉鎖人工光型植物工場は、電気が有り余っている原子力潜水艦内でサラダをつくるためにアメリカ国防省がジェネラル・エレクトリック社に資金供与して開発させた技術であり、さらにアポロ計画などNASAによる宇宙開発構想の一翼も担っていた。いずれも東西冷戦の緊張緩和(デタント)により実用化試験は頓挫したが、日本では夜間電力の有効活用手段として大型植物工場が原発稼働の理由付けに利用されたりしている。詳しい事情は、『世界』2014年4月号(岩波書店)に「誰が植物工場を必要としているのか」と題して報告したので参照されたい【https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%96%E7%95%8C-2014%E5%B9%B4-04%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E9%9B%91%E8%AA%8C/dp/B00IML3M3G】。とくに、原子炉メーカーである日立、東芝、日本GE、三菱などが、東電や電気機器メーカー、ゼネコンなどと一体となって、東北の被災地などで植物工場事業を推し進めていることはぜひ多くの人に知っていただきたい事実である。大型植物工場のほとんどが赤字経営であるにも拘わらず、電力事業と結びついた国会議員たちによって国家予算がつぎ込まれている事態についても、憂いを共にしていただきたい。

結語として、土なし栽培技術で世界の最先端を走っているオランダの状況について、一言述べておきたいと思う。オランダにおける土なし栽培の普及は、1969年にGrodan社がロックウールの開発を手がけたことによって加速した。この取り組みは、当時オランダで問題になっていた化学肥料による土壌汚染を回避するための選択でもあったのだが、その後、近代化、ハイテク、スマート農業、ITなど、パン・アメリカン航空がアメリカで試みたような未来志向、科学主義にくわえ、環境にやさしいという謳い文句も兼ね備え、オランダを世界第2位の農産物輸出国に押し上げるためのキーファクターとしての役割を担ってきた。しかし、オランダ政府は2016年にパリ協定を批准し、2050年までに温室効果ガスの排出量を100%抑えることに合意したため、暖房や冷却に使用している天然ガスの使用が制限されることになり、現在、代替技術の開発に着手し、地下4kmほどの井戸を掘って熱水を利用する計画が立てられている。日本では、今は休業している六ヶ所温泉の2714mが実用された最も深い掘削坑の記録であるが、同地であればこそ原子力事業の受け入れで資金が有り余っているために、これほど深い穴掘りができたのではないかと推察される。技術的には、4km掘削することは、不可能ではないようだ。

土なし栽培の行く末が、宇宙に飛び出すどころか、却って、地面をさらに深く掘ることに行き着いたというこのような結末は、さすがにリービッヒも、ハワードも、ゲーリッケ自身も想像することができなかったに違いない。しかし、土なし栽培に象徴される科学技術に先導されたグローバル資本主義が、このような形で着地しようとしていることについて、私は納得せざるをえない心境である。

聖書は、その最初の書物である創世記において、神が、人に耕すことを命ぜられた物語を記している。人は、土から生まれて土に帰る存在であり、耕作は人が土なる存在(human beingあるいはHomo sapiens[humやhomoは「土」の意味])であることを自己確認させるための作業であった。土なし栽培の歴史から、私たちは改めて、等身大の自分を生きることを学ばなければならないのではないだろうか。

こしお・かいへい 1966年生まれ。東京農業大学農学部農業拓殖学科卒業、東京農業大学農学研究科博士後期課程修了。東京農業大学国際食料情報学部国際農業開発学科教授。専門は植物生理学。花粉飛散防止法の開発や、植物工場の批判的検証などを手がける。主な著書=『農学と戦争──知られざる満洲報国農場』(共著、岩波書店、2019)、『花粉症と人類』(岩波新書、2021)など。

- 序論:生環境構築史からみる土

-

Introduction: Soil from the Perspective of Habitat Building History

/序論:土壤──由生環境構築史的觀點

藤井一至/Kazumichi Fujii - 巻頭チャット:文明、内臓、庭

-

Opening chat: Civilization, Gut and Garden

/卷頭聊聊:文明、腸道、庭院

アン・ビクレー+デイビッド・モントゴメリー/Anne Biklé + David Montgomery - 福島の地質と生環境──岩に刻まれた祈りの世界

-

Geology and the Human Habitat of Fukushima: Prayer Carved into Rocks

/福島的地質和生環境 ― 刻印在岩石的祈禱世界

蟹澤聰史/Satoshi Kanisawa - 福島原発事故──土からみた10年

-

Fukushima Nuclear Accident: Ten Years seen from the Soil

/福島核災 ― 由土壤看這十年

溝口勝/Masaru Mizoguchi - 放射能災害のなかで動く「土」──土の除却と再利用をめぐって、飯舘村長に聞く

-

Soil in the midst of a radioactive disaster: An interview with the mayor of Iitate Village of Fukushima on the removal and reuse of soil

/核災中的〈土〉 ― 飯館村村長談土壤清除和再利用問題

杉岡誠/Makoto Sugioka - 土なし農業のゆくえ

-

Consequence of Soilless Gardening

/無土農業的未來

小塩海平/Kaihei Koshio - 大地を多重化する──エネルギーシフトと台湾の風景

-

Multiplexing the Land: Energy Shift and Taiwan’s Landscape

/土地的多元化使用:能源轉型和台灣的地景

洪申翰/Sheng-Han Hong - 土の思想をめぐる考察──脱農本主義的なエコロジーのために

-

On the Idea of Soil: Towards a De-Agrarian Ecology

/土壤思想的論考──去農本主義的生態論

藤原辰史/Tatsushi Fujihara

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜)