第6号

特集:

戦時下の生環境──クリティカルな生存の場所 Wartime Habitat: A Critical Place of Survival 战时生环境──临界性的生存场所

生環境を捉える軍事史の系譜

唐澤靖彦【軍事史、中国史】

The Bio-environment of the Battlefield from a Military Historical PerspectiveYasuhiko Karasawa【Military History, Chinese History】

生環境視角下的軍事史譜系

The bio-environment of the battlefield centered on the bodies of soldiers in early modern and modern warfare. Discipline, acquired through regular drill, conditioned their bodies to behave in unison on the battlefield. The uniforms and the rhythm of the military band served to facilitate such bodily conditioning. Depersonalizing soldiers in modern states, however, was also attended the technology to identify each individual in order to commemorate him as a patriot. Although the body of the soldier as constructed in modern societies is hard to represent, we need to perceive its regulating logic to recall the harsh bio-environments that surrounded it.

[2023.6.10 UPDATE]

Ⅰ. 戦場の生の叙述

過酷でない戦場の生など、ない。多くがある種の約束事(ルール)に基づいて儀礼的ゲームのように進行した前文明化社会の戦争でも、死者が出ることはあった。ジョン・キーガンは、いまや軍事史の古典と呼んでいい 『The Face of Battle (戦闘の顔)』で、百年戦争のアジャンクールの戦い(1415)、ナポレオン戦争のワーテルローの戦い(1815)、そして第一次世界大戦のソンムの戦い(1916)における、それぞれ異なる兵器環境のもとでの戦場の生を描き出した。原著の出版は1976年だが、邦訳が出版されたのはようやく2018年になってからである★1。本書は以下の点で画期的だった。それまで西洋世界の軍事史的著述が会戦を描出するとき、指揮官の用兵もしくは統帥術(ジェネラルシップ)がどのように勝敗を決したかが叙述の中心だった。しかし本書は、戦場で戦闘に従事する士卒(ソルジャー)たちの生(そして死)の経験──それは会戦の勝敗に関係ない──そのものに焦点を当てた。西洋世界で将帥の用兵技倆が軍事史叙述の中心となったのは、『ガリア戦記』に代表されるユリウス・カエサルの戦争叙述手法に起因する。戦闘の推移を客観的に叙述しているように見せかけながら、その実そこで強調されるのはカエサルの軍事天才ぶりだ。一般の将兵の経験は戦争の推移に無関係であり、天才カエサルが戦局に合わせて能力を発揮すれば戦争に勝つのである。軍事史的著述はその戦争にどちらの側が勝ったのか、負けたのか、原因と結果の因果律に注目しがちである。訓練された歩兵軍団を中心とするローマの軍事経験を近世ヨーロッパの軍事指導者たち(マウリッツやグスタフ・アドルフなど)が再評価していったなかで、カエサルの叙述手法は西洋における軍事史の著述に大きな影響を与えた。

叙述のこの流れを英米で決定的にしたのは、イギリス人のエドワード・クリーシーが1851年に出版した 『Fifteen Decisive Battles of the World (世界における15の決戦)』が商業的に大成功を収めたためである。タイトルが示すように、同書は「決すること」こそが戦争の最重要事だと主張する。なぜなら、いくつかの決戦が世界史の流れを決定づけた(例えば、マラトンの戦いでギリシャ人がペルシャ人を打破したことが、自由と東洋的専制とのあいだの戦いにおける勝利の第一歩を劃した、など)からである。19世紀の西洋世界を世界史の発展の頂点と見なす当時の風潮のなかで、世界史の流れを「決して」きた重要会戦は英米人を魅了した。他にも本書が商業的大成功を収めた要因はいくつかあるが、いずれにしても、カエサル流の戦闘叙述(名将こそが勝敗を決する)の採用、並びに軍事史著述は戦いの「決し方」にこそ焦点を当てるべきという暗黙の了解が、19世紀以降の軍事史的著述の主潮流となった。そこに一般士卒たちの戦場経験など、入り込む余地はなかった。

こうした軍事史著述の伝統から脱したキーガンの著作は、戦争を戦争としてのみ研究するのではなく、80年代当時に歴史学で影響力を増しつつあった社会史の文脈に軍事をどう位置付けるかという「新しい軍事史」の先鞭となった。名もなきひとの経験を丹念に拾い集めることこそが、ある歴史事象の持った意味を再構成するうえで欠かせない。歴史は英雄が作るのではない、ということだ。

その意味で、ボロディノの戦い(1812)を描写したトルストイの『戦争と平和』(1865〜69)における叙述は示唆に富む。個々の将兵の戦場経験は会戦の推移に関係しないし、戦闘の結果に名将の用兵など介在する余地もない。戦場において錯綜する出来事の数々は、誰にも制御不能なのだ。われわれが結果として知るのは、時間の経過のなかで可能性があった多くの道筋のなかの一つであり、可能性のあった他の道筋と分け隔てる違いは、ほとんど完全にたまたまということでしかない。ただこれでは、個々の戦場経験も偶発性にしかまったく委ねられないことになり、長期的変化にも社会の構造的制約が加わるとする社会史の発想と相容れない。世界の流れを「決した」戦いなどないかもしれないが、戦場の生のあり方をすべて偶発に委ねるのもまた、過去に対するわれわれの認識を豊かにしてはくれない。

Ⅱ. 兵士の身体

どうすれば、戦場の生を理解できるのであろうか。戦場の生環境とか、軍隊の生環境というとき、それは数多くの領域を包摂する。数例を挙げるだけでも、衣(軍服)、食(糧食)、住(兵営や露営に排泄処理)、病気(疫病を含む)、気候、飼い馴らされた動物(主に馬)、性など、どれも重要な研究主題であることは間違いない。ただ、いずれの生環境の領域も、それを直接に経験するのは士卒、とりわけ兵卒=兵士の身体である。そのため、本稿では、この兵士の身体そのものの成り立ちに焦点を当てる。

近世、遅くとも近代以降の西洋型軍隊に、平時の訓練なくしていきなり戦場に引き出される兵士、というのは基本的に存在しない。中世のヨーロッパでは、騎兵(騎士)の武芸や兵士の膂力といった個人の力量が、戦場で必要とされた軍事力の中心だった。14世紀に火器がヨーロッパで登場して以降、その発展は16世紀に小銃の利用の広まりによる歩兵の勃興を生んだ。むろん、火器が戦場で重要な役割を果たすようになったのは、一朝一夕のことではなかった。火縄銃やマスケット銃は前込めだったため、弾の装填など射撃の準備に時間がかかった。歩兵が次の射撃のためにもたもた準備しているようでは、騎兵の突撃で蹴散らされてしまう。そもそも、火薬を取り扱う小銃の操作は、きちんとした手順を踏まなければ危険であった。小銃利用の広まりが、歩兵に普段からの訓練を必要とさせたのである[figs. 1-3]。

fig. 1──火縄を銃の撃鉄に押しつける兵士(第7図)。Wapenhandelinghe van Roers, Musquetten, ende Spiessen(17世紀初前後のオランダの教範)から。描かれている、ゆったりとしたカラフルな服装にも注目。銃と槍の一連の操作説明図(計117枚)は、以下で閲覧できる。https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/NG-2016-65

fig. 2──備品を銃にまで持っていく(第41図)。L'Art militaire françois pour l'infanterie contenant l'exercice et le maniement des armes, tant des officiers que des soldats…(1696年出版のフランスの教範)から。説明には「2段階の動作:先ず、備品をマスケット銃口の辺りに持っていく。15cmほど離しておく。次に、備品を銃口にくっつける」とある。銃の操作に関する動作の一挙一投足を、(おそらく読み書きできない)兵士に細かく説明している。備品とは装薬が入った袋のこと。次の第42図で装薬が銃身内に入れられる。85枚のすべての図で太鼓奏者と指揮棒を持った男が背景に描かれており、軍楽の重要性がうかがえる。また、背景で他の兵士たちが一斉に同じ動作を行う様子が描かれているのも、教練が持った意味を伝えてくる。fig. 1同様に、服装にも注目。以下で閲覧できる。https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55005649c/f103.item

fig. 3──棒を銃身に入れる(第47図)。出典はfig. 2と同じ。説明には「2段階の動作:先ず、右手を伸ばしてマスケット銃の最頂点まで棒を持っていく。次に、棒を銃身に差し入れ、銃身の最下部まで棒が押し込まれたことをちゃんと確認する」とある。銃身の最奥まで装薬を押し込み、その爆発力で銃弾を飛び出させた。

ここでは、2世紀ほどのあいだに、火器を戦場で有効利用するためとられたさまざまな試行錯誤は省略する。要は、線形に伸びた横隊で、小銃の一斉射撃を連続させる。これが最大に効果的だった。しかし、そのために小銃を配備された歩兵の部隊は、種々の動作を戦場で協同して、多くの場合は一斉に行わなければならない。こうして、普段から教練を受けている個々の兵士が相互協力できる、統制された部隊運用が戦場で求められるようになった。火砲もむろん発展したため、大量の火器で武装した歩兵と砲兵が必要となり、軍隊は大規模化していった。これらの技術的変化こそが戦術と戦略の変化をもたらし、財政上のバックアップを可能とする集権的国家が近世のヨーロッパに生まれていく契機となった。簡略化したが、これがジェフリー・パーカーの 『Military Revolution (軍事革命)』の議論の骨子である。「1500〜1800年における軍事上の革新と西洋の興隆」という副題が示すとおり、西洋が16~18世紀に経験した軍事革命に、近代に非西洋世界がその軍事技術上の先進に屈服していく原因が求められている★2。

パーカーの「軍事革命」論は、それが起きた歴史的時期に関する批判を引き起こし、論争にもなった★3。なかでもジェレミー・ブラックは、進んだ技術が18世紀以降のヨーロッパの軍隊を卓越させたのではなく、戦場での規律と機動性(操縦性)だったと指摘した。つまり、普段からの教練で兵士が身に着ける能力である。国家にそのような軍隊を保持することが可能になったのは、国王や貴族間の内紛や宗教戦争が終焉し、政治と社会が安定して、国家が新技術の潜在力をようやく活用できるようになったためである。技術を効果的に使用できるのに必要な前提条件は社会変化である、とブラックは主張する★4。

ここでは「軍事革命」論争の正否は問わない。生環境の問題にとって重要なのは、地域と時代はまちまちだが、16世紀末頃から西洋において、兵士は平時から軍隊で日常的に教練(ドリル)を受けねばならなくなっていった点である。戦場における火力の増大は、戦場における高度な統制を必要とするようになった。火力を敵正面に集中させるためには、横隊での一斉射撃が最も有効だったが、横隊には、側面が脆弱であることや、機動力とそれに伴われる衝撃力、そして地形に応じた融通性というものがどうしても欠ける。行軍の縦隊から戦闘の横隊へと、迅速かつ正確な移動を可能にする運動の統制が求められた。そして特に、兵士の自制を必要とするようになった。戦場で兵士たちは大きな塊状に密集するのではなく、損傷を受けやすい列状(横隊)に並べられたからである。戦場での統制のために日常的訓練が必要であり、訓練以上に規律(ディシプリン)が必要であった。マスケット銃というハードウェアの技術は、その取り扱いに関する訓練・規律というソフトウェアの技術を伴った。後者は身体を変えていくが、兵器と異なり、かたちとしては残らない。

軍隊で生じていった兵士身体の規律化は、西洋社会においては単独の現象ではなかった。ミシェル・フーコーが『監獄の誕生』で述べたように、訓練と規律と結びついたこの兵士生活の文化は、17~18世紀を通じてヨーロッパ社会のさまざまな局面で進行していった、訓練と規律の社会への浸透の一環だった。このよく知られた著作で、フーコーは監獄の構造から説き起こし、近代刑はよく言われるような精神の矯正ではなく、身体の規律化にこそ刑罰の主軸は置かれたことを述べる。学校教育の教室で児童に対して、そして軍隊の兵舎や練兵場で兵士に対し行われていたのも、教師や上官に眼差される個々の身体が訓練のなかで権力の目を内面化し、自主的に規律に従うようになるよう仕向けることだった★5。

戦場における軍隊の展開が複雑になると、展開の基本単位も小規模化していく。そのため、下級士官の能力の向上も求められる。従来、下級レベル部隊の指揮将校の役割は、兵士の逃亡や勝手な略奪の監視だった。彼らは基本的に傭兵だったためである。しかし、アメリカ独立戦争(1775〜83)において民兵がとった散兵戦術は、反乱軍の支援に赴いたフランス軍人たちにこの戦術の有効性を知らせることになった。野戦における部隊展開が固定的に密集しない散兵戦術は、融通性をもって地形や状況に対応できるという利点がある。傭兵主体の部隊を戦場で塊状に密集させていたのは、彼らが逃亡しないよう指揮将校が監視しやすくするためであり、傭兵主体の軍隊で散兵戦術は容易に採用しにくかった。

しかし、17世紀から徐々に進展していった身体の訓練=規律化を通じて西洋の軍隊に浸透していったのは、以前の傭兵主体の無秩序な軍隊のように兵士の逃亡や略奪を防ぐというよりも、個々の将兵が規律を内面化し、規格化された動きを通じて主体的に軍事的力量を発揮する、それも全体とのバランスの中で発揮するように仕向けていく、というディシプリンの論理だった。そしてこの兵士生活のディシプリンは、フランス革命のあと19世紀以降に、ヨーロッパの軍隊の多くが徴兵による国民皆兵軍へと変容していってから、西洋社会へますます浸透していくことになる。

Ⅲ. 生の律動と表装

17世紀以降の西洋軍隊において、平時に教練を受けて規律を内面化した兵士は、その規律化された身体をそのまま戦場で発現することを期待された★6。しかし、火力の増大は、戦場がますます無慈悲なスペースとなっていたことを意味する。兵士たちがその身体を戦場で「円滑」に操作するための装置が生まれていった。ここでは、軍楽と制服に焦点を当てる★7。軍隊は無秩序にそぞろ歩くのではなく、行進するようになった。同じ手足の動きで一斉に動くためには、リズムに合わせるのが都合がよい。このため、16世紀頃から軍楽隊が身体の統制に必要とされるようになった。17世紀には聯隊の一部として編制されるようになり、行進、展開、戦闘の合図などの運動の統制に用いられた[figs. 2, 3]。また、勇ましい音楽によって兵士の士気を鼓舞する機能もあった。鼓笛隊とも称されるように、行進は即興的な笛の調べが担い、敵と道遇した際に行軍が乱れないよう、太鼓の規則的リズムが支えた★8。しかし、19世紀以降は戦場で連続する火器の轟音で太鼓信号は聞き取るのが困難になり、1860年代にはラッパがこれにとって代わるようになっていった。

音楽が必要とされたのは、戦場における兵士の生に律動を与えるためだけではない。兵営で兵士の日常生活に時間的配分を与えたのもまた音楽であった。日本陸軍では、起床、点呼、食事、消灯、始業などが日課号音として、演習始め、気をつけ、並(なら)え、前へ、撃ち方始め、撃ち方止め、突撃、止まれ、休め、集合、解散などが野外号音として、ラッパ手の吹奏するメロディーとリズムによって兵士の日常を律した★9。有名なのは突撃ラッパであるが、ファンファーレで突撃する、つまり走る、という動作を明治初期の日本兵士、つまり農民に行わせるのはかなり困難を伴った。三浦雅士『身体の零度』は、西洋式に走る(つまり、左膝が上がったときは右手を前に振る、次はそれぞれ逆という身体動作の繰り返し)だけでなく、そもそも整列して行進するという動作が、農耕身体の日本民衆にどれだけ困難だったかを詳述する★10。いわゆる「ナンバ」の動き(右上半身が前に出れば右足も前に出る)と、西洋軍隊の身体所作は相当に異なっていた。近代の日本人にとって、それは身体が強制的に習得しなければならない所作だったのである★11。

西洋軍隊に制服、つまり統一された軍服が導入されたのは17世紀であった。ルネサンス期は、兵士たちは自由な服装で従軍していた。当初は絶対君主の威信と権力を誇示する効用が大きかったため、色も赤や青や黄など鮮やかなものが多かった。17~18世紀の軍服には、「お洒落な」装飾の要素が随所に見られた[figs. 1-3]。当初は部隊ごとに色を揃えるだけだったが、17世紀半ばから18世紀半ばにかけて軍服の色は国ごとに統一されていった。黒色火薬の煙が戦場でもうもうと立ち込めるなか、大規模化している軍隊は敵味方をはっきり区別する必要が生じたとされる。オーストリアは白灰色、プロシアは青紺色(1708年にプロシャン・ブルーの染色手法が開発された)、ロシアは深緑色、イギリスは赤色(清教徒革命時の議会軍の色)などが有名である。

西洋式紳士服、つまりスーツの原型が軍服にあることはつとに指摘されているが、これ以降の軍服の変化は、装飾よりも動きやすさの機能が重視されていったプロセスと捉えられることが多い。ナポレオン戦争期の軍人の肖像画に典型的な詰襟軍服の普及は、列状に発砲するため戦場で直立している士卒が、狙い撃ちされる恐怖心を克服するべく、不動の姿勢を保つよう仕向けられたデザインと言われる[fig. 4]。しかし、19世紀末から機関銃が普及すると、従来のように直立で隊列を組んだ兵士が一斉に突進するなど不可能となった。兵士たちは散開して地面に伏せ、敵の射撃を避けながら、物陰から反撃するしかない。伏せたままライフルを撃つ、ということになると、軍服は上襟を折り返した折襟へと変化していかざるをえない。つまり、動きやすさを重視する軍服の変化が、市民生活への派生物として地味な色の仕事着のスーツを生んでいった★12。

fig. 4──プロシアの詰襟軍服を着用したカール・フォン・クラウゼヴィッツ(1780~1831)

しかし、三浦雅士はその該博な前掲書で、エーゴン・フリーデル、ルイス・マンフォード、ヨハン・ホイジンガなどの議論を縦横に参照しつつ、次のように鋭く指摘する。軍服が普及したのは、機能面の重視によるのではなく、同じ服を着た集団が同じように動くのを容易にしたからではないのか、と。三浦は述べる。「兵士の身体そのものを、まるで鋳型にはめるように規格化し、標準化することはできない。身長や体重を瞬時に変えることはできない。だが、兵士の身体所作、表情、仕草を鋳型にはめることはできる。そして、鋳型にはめられた身体所作は、やがて同じような身体をつくっていくのである」★13。つまり、動きやすい服装だから普及したのではなく、兵士の身体を規格化するうえで軍服は必要な装置だったから普及したのであり、戦闘にふさわしい衣服という理由は後付けなのだ。このきわめて示唆的な指摘は、つまるところ近代の産業資本主義が求める身体の原型が、軍隊で生まれたことを意味する。

Ⅳ. 没個性化する生/個別化される生

近代化していく軍隊は、大量生産と大量消費の場を提供した。制服と制帽はもちろん、軍隊では武器から弾薬から日常品のすべてが規格品である。ルイ14世の時代で10万規模だった陸軍は、すでに大量消費の好適な顧客だった。1829年にリヨンでミシンが発明されたとき、最初の大口顧客たらんとしたのはフランス軍事省だった。国民皆兵の導入以降、ますます大規模化していく軍隊は、大量に必要になる武器や弾薬や制服などの日常品がいくらでも代替可能となること、つまり手作りではなく規格化を要請した。需要の多さは大量生産を促し、それが大量消費のパターンを形成する。軍服の普及は、進行してきた兵士の身体所作の規格化の一環であり、それは、軍服のみならず、それを着用している兵士もまた代替可能な軍隊の部品となったことを意味した。「兵隊はめいめい他の隊員と同じ制服、同じ帽子、同じ装備をつけなければならなくなり、教練によって彼等は一体として行動し、規律によって彼等は一つに反応し、制服のおかげで彼等はどれも同じものに見えたのである」★14。これを、国民皆兵によっていくらでも補充がきく国民軍が完成させた。

ここでひとつの撞着に行き着く。近代において兵士そのものが交換可能な規格品になったということは、彼は標準化された無名の単なる「数」になったということだ。にもかかわらず、彼を徴兵するために国家は彼の名前を同定し、健康な身体の兵士として有用かどうか識別しなければならない。没個性化させられたはずの兵士の生は、しかし同時に、個別の生として浮かび上がってくることになったのである。徴兵に当たって個人を特定する必要があるのはまた、国家がその「生」を把握するだけでなく、戦死した際に個人を同定しなければならないからでもあった。

国民国家の主人公は言うまでもなく「国民」である。国家が戦争するのは、交易や植民地の利権を確保して殖産興業を期し、国民を富ませ、生存させるためである(とまれ、そういう建前である)。それゆえ国民(ここでは兵役に適していると見なされた男子)は兵役に就くのだが、そこには兵士を送り出す家族と国家のあいだに契約が発生する。彼の戦死は国家が保障し、遺族年金が支払わなければならない。そのために、戦死者を確実に同定しなければならない。兵士に適した健康な身体を識別するだけでなく、個人の身体特徴を計測し、数値化し、データとして記録に残し、同一性を確保する技術が必要になった。当初は犯罪者の同定技術として導入された指紋認証が一例である。戦場の火力が著しく増大した第一次世界大戦では、兵士の身体は破砕されて四散することも多かった。各兵士は認識票を携行していたが、肉体の残骸からも個人の識別と同定ができる技術が導入されねばならなかった★15。

こうして、没個性化された生は、個別化された生として、各国の戦没者追悼施設で記憶されることになる。

Ⅴ. 生環境を想起すること

軍事史の著述が過去を再構成しようとするとき、それが依拠するのは将兵の証言や回顧、そして遺された事物や物質的証拠となるし、そうならざるをえない。しかし例えば、従軍者は戦場のすべてを俯瞰して目撃したわけではないから、証言や回顧も一面的になりがちである。それでも、今日われわれの周囲にこれだけ「戦記」というジャンルの読物が溢れているのは、そこにある種の権威が賦与されているからである。つまり、戦場を経験した者だけが、戦争を語る資格と正当性がある。近年は『ホモ・デウス』で有名なユヴァル・ハラリは、2008年の『The Ultimate Experience (究極の経験)』において、18世紀の西洋に出現して19世紀に完成したある認識のあり方──eye-witnessing (目撃によって証人となること)ならぬflesh-witnessing (自身の肉体が証人となること)を議論している。「戦場の啓示と近代戦争文化の創出」という副題も示すように、戦場のように理屈抜きの直覚でしかわかりようがない事象を語ることができるのは、それを身体で直接に経験した者だけという認識論である★16。「感受性」という、ロマン主義のもとで生まれた強力な観念の文化的な産物であったが、今日でも退役軍人や従軍者の回想録や体験談が一定の人気を博すのは西洋でも日本でも同様だ。

ただ、証言や回顧もあくまで叙述であり、そこに一定の思惑が働いたり、ある事柄を省いたり過度に強調することは無意識にでもありうる★17。戦場や軍隊体験の証言の重要性はむろん否定できない。しかし、それはあくまで「語り」であり、それを経験した身体そのものがどうかたち作られていたかは伝えてくれない。この点は、本稿が取り上げた軍楽や軍服といった事物も同様である。われわれは、そういうモノがあったことを知っている。しかし、軍楽を耳にして実際に動いた身体、軍服を着て実際に動いた身体のことを知るのはきわめて困難である。

ここまで本稿は、規律のもとに置かれていく男性身体に焦点を当ててきた。硬直して画一的な身体生産の印象が強いかもしれない。しかし、それが成立していくプロセスにはもちろん、牧歌的とは必ずしも言えないが、柔軟な側面も含まれていた。戦争という生環境における女性の存在を考えてみたい。近代以降の西洋の軍事行動において、女性は多くの場合、性被害者として立ち現れてくる。ところが、17世紀後半以前の近世の軍事行動共同体──すなわち作戦行動中の軍隊は、非常に数多くの女性を含んでいた。そして、キャンプ・フォロウワーである彼女たちは、売春を生業とする女性たちとは限らなかったのである。

作戦行動中──と言えば聞こえがいいが、要するに戦争のため移動中──の近世軍隊における女性に光を当てたジョン・リンの『Women, Armies, and Warfare in Early Modern Europe(近世ヨーロッパにおける女性、軍隊、戦争)』は、ときには軍隊で男性兵士よりも数が多かった女性たちの役割を明らかにする。もちろん、専業副業を問わず売春業の女性たちもいたが、女性たちの多くが従事していたのは、炊事、裁縫、洗濯、子守り、看病といった、人間の日常生活を担うことだった。軍隊という名の共同体に、むろんこうした日常生活の側面は存在した。戦争のため軍隊を雇った近世初期の国家は、それを賄う財政を提供できなかった。途中の町や村で必要品を強奪しながら移動していく軍隊を成り立たせていたのは、「plunder economy=略奪経済」だった。女性たちは略奪品の管理者としても重要だった。彼女たちにとり、生きていくチャンスを得られる共同体として軍隊は存在したのである。

しかし、この現象は17世紀後半に急速に消滅していき、軍隊にあれほどいた女性たちはそこから姿を消していく。近世後半以降の国家が財政基盤を確立したこと、物資の流通網が整備されていったことなどが要因として挙げられるが、本稿が検討してきた、軍隊における規律の確立も大きな役割を果たしたに違いない。軍隊は女性たちもそこにいる共同体ではなくなった。軍隊の存続を支えるのはもはや「略奪経済」ではなく、マスキュリニティも伴われる規律となったのだ。

身体は、意識同様に、時代がかたちづくる。「Ⅱ.兵士の身体」の冒頭で、生環境をめぐる要素に衣食住を挙げたが、女性の存在による日常生活は、牧歌的とは言い難い「略奪経済」であっても、カタチを伴っている。そうした要素や、病気や性のように事象が表出するものは、見える、もしくはその存在が確認できる。しかし、それらを経験する身体そのものは、なかなか見えにくい。生環境の中心にあるはずの身体は、じつは最も見えにくい。にもかかわらず、経験に構造的な制約を課すのは、その見えない身体なのである。

見えないものは、想起するしかない。中心にあるのに見えない身体を浮かび上がらせるにはどのような視点が可能か、ひとつの検証として本稿を提示したい。見えないものを想起する努力なくして、生環境の軍事史はありえないと思うからである。

注

★1──John Keegan, The Face of Battle: A Study of Agincourt, Waterloo, and the Somme, Penguin, 1976.(『戦場の素顔──アジャンクール、ワーテルロー、ソンム川の戦い』、高橋均訳、中央公論新社、2018)。以下、言及する著述は本稿の議論の流れに沿ったものに限定する。

★2──Geoffrey Parker, The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800, Cambridge University Press, 1988.(『長篠合戦の世界史──ヨーロッパ軍事革命の衝撃 1500-1800年』大久保圭子訳、同文館、1995)。厳密には、「軍事革命」というタームは1955年にすでに、マイケル・ロバーツがスェーデン王グスタフ・アドフルの軍事的革新性を論じるなかで使用していた。パーカーはその議論に修改を加えたうえで、よりグローバルな文脈で軍事史を俯瞰した。生産的な論争を惹起したことも含め、キーガン上掲書と並んで軍事史では重要な業績である。

★3──Clifford Rogers, ed., The Military Revolution Debate, Westview Press, 1995.

★4──Jeremy Black, A Military Revolution?: Military Change and European Society, 1550-1800, Palgrave Macmillan, 1991など。

★5──ミシェル・フーコー『監獄の誕生──監視と処罰』(田村俶訳、新潮社、1977/原著=1975)

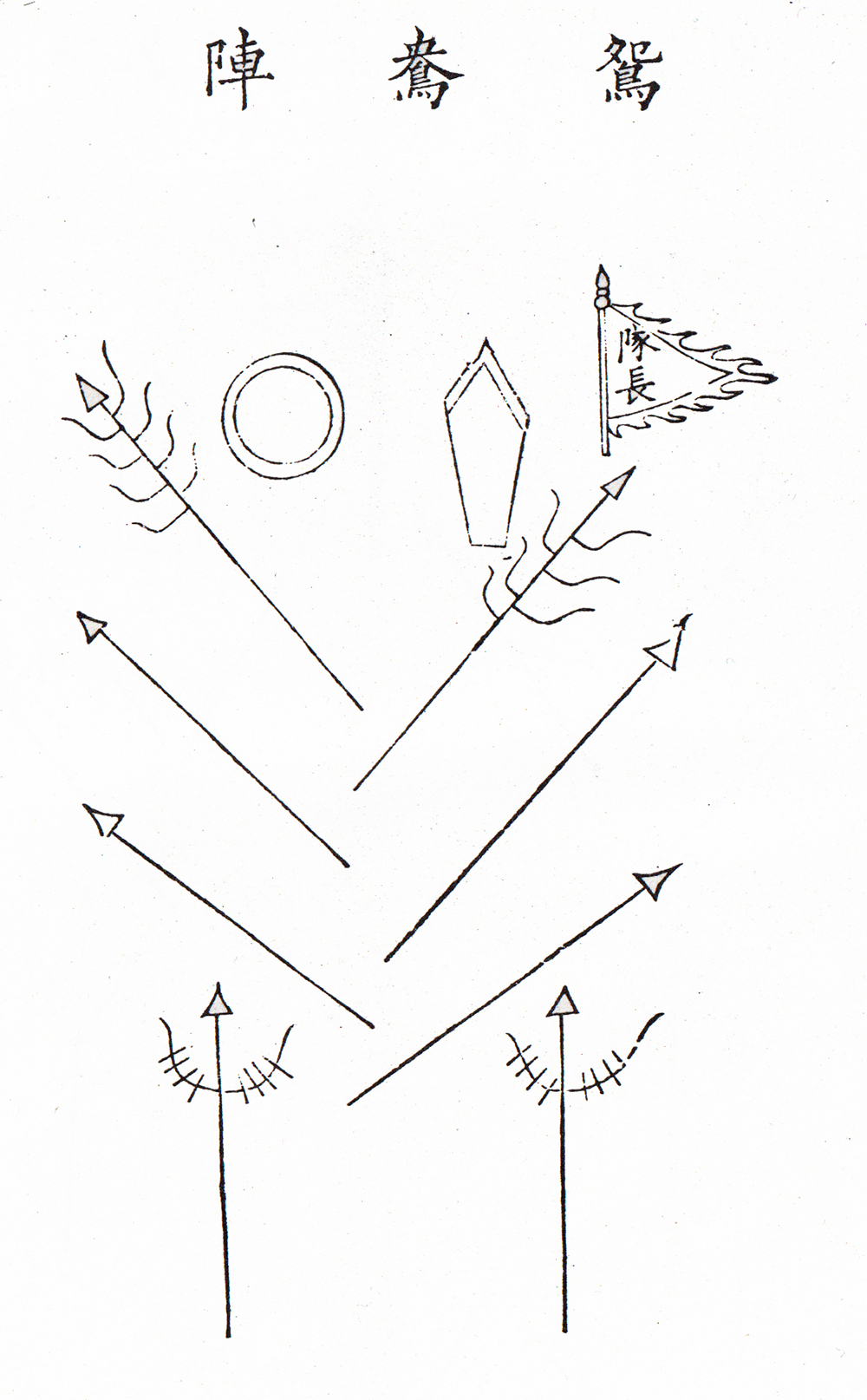

★6──中国明代の軍人である戚継光(1528~87)は、実戦で普段の教練の成果を5割も発揮できれば成功であるし、8割も発揮できたら天下無敵だと、教練マニュアル『紀効新書』(巻首或問篇)で述べる。戚は興味深い人物である。倭寇(と呼ばれた海盗-密輸人集団)と戦うため東南沿岸地帯の農民を自身の私兵に徴募し、彼ら一般民衆男性の身体に厳格な規律を課して、「戚家軍」と呼ばれる実戦力のある軍隊を作り上げた。彼は、軍隊を兵士の単なる集団とは見なさず、よく訓練された身体の集合体であると考えていた。必要なく振り返ること、陣で足並みを乱すことも禁じられた。さまざまな陣形における個々の兵士の身体運動が定められた戚家軍は、厳格な身体規律のもとで隊形を乱さぬ訓練を繰り返し、倭寇掃討に大きな役割を果たした[fig. 5]。

fig. 5──戚継光『紀効新書』巻二から、彼が創出した「鴛鴦陣」。これが戚家軍の最小単位を構成する。各武器が個々の兵士と、厳格に定められたそれぞれの役割を表現している。

戚家軍はその後、長城ラインからモンゴルの攻撃を退けることにも成功した。しかし、よく訓練されて規律ある私兵部隊が実戦において有効だと証明してしまったため、軍隊の統帥権を帝政国家の手中に握っておきたい明朝の中央権力と戚との間に齟齬が生じた。戚の手法が示す皇帝専制権力への潜在的脅威ゆえに、彼の死後間もなく戚家軍は解隊された。戚の遺した軍事マニュアルは、その後19世紀中頃まで実質的に顧みられることはなかった。その時期、清朝は各地で大規模な反乱に直面しており、郷土兵を訓練する必要に迫られていたのである。

同時期の西洋で進行していた先述の軍事事象と、戚の発想および実践との共通点には驚かされる。明の同時代における思想史文脈において彼の発想はありえたものであり、中国において特異なものだったとはいえない。しかし、社会基盤という条件に妨げられ、戚の発想と実践は帝政中国社会に広まることがなかった。「軍事革命」論に批判的な前述のブラックが主張する論点の、まさしく実例になっている。中国にあった「はず」の軍事革命の先駆けとして戚を扱う論調が近年見られるが、疑問に思う。

★7──軍楽については上尾信也『音楽のヨーロッパ史』(講談社現代新書、2000)が、軍服については辻元よしふみ、辻元玲子『図説 戦争と軍服の歴史──服飾史から読む戦争』(河出書房新社、2021)ほか、両辻元の著作がわかりやすく解説している。

★8──七年戦争(1756〜63)の時代を背景とするスタンリー・キューブリックの映画『バリー・リンドン』(1975)には、待ち構えるフランス軍のマスケット銃横隊に、赤い軍服で統一されたイギリス軍が笛の調べと打奏される太鼓に合わせて行進していくシーンが描かれており、後述の軍服と併せて18世紀の兵士身体の取り扱いがわかる。

19世紀から第一世界大戦までは、現在でもよく耳にする行進曲が数多く作曲された。ベートーヴェンの数少ない行進曲である「ヨルク軍団行進曲」(1809年前後)は、19世紀のプロシア陸軍が戦場で突撃する際に演奏されていたという。1864年の第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争におけるドゥッブル堡塁の戦いを描いたデンマークの映画『1864』(2014。邦題は『コールド・アンド・ファイヤー──凍土を覆う戦火』)に、そのシーンがある。19世紀後半の戦場の過酷さがよく描かれている。

★9──余談だが、ラッパ手にも演奏の巧拙はあり、巧みなラッパ手が消灯(就寝)を奏でると、その余韻嫋々たる調べに、兵卒は故郷の両親兄弟を想って枕を濡らしたという。

★10──三浦雅士『身体の零度──何が近代を成立させたか』(講談社選書メチエ、1994)

★11──東北の架空の小藩を描いた映画『隠し剣 鬼の爪』(2004)は幕末を舞台としており、江戸で西洋人に西洋式調練を学んだ藩士が帰藩して、ほかの藩士たちに教練を施す興味深いシーンがある。「ナンバ」の所作しかできない藩士たちは、西洋風に走ることができない。それを怒る教師役藩士もじつはできていないのが、諧謔を伴って描かれる。西洋風に走れないのは、つまり近代軍の一斉白兵突撃ができないことを意味した。

★12──スーツが地味な黒系統の色になったのは、ダンディズムの開祖と言われるボー・ブランメル(1778〜1840)の影響と言われているが、産業化と都市化の進展で近代的身体が代替可能な身体になったことを考えると、三浦の前掲書が引用している「ヨーロッパは仕事着を着込んだ」というホイジンガの指摘は興味深い。スーツという仕事着は、無名で同じように見える代替可能な身体にこそふさわしい。そしてこの仕事着はその後、西洋を超えて全世界に広まった。近代産業を担う近代的身体は、スーツとともに世界に普及していったのである。ヨハン・ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』(高橋英夫訳、中公文庫、2019/原著=1938)123頁

★13──三浦、前掲書、198頁

★14──ルイス・マンフォード『技術と文明』(生田勉訳、美術出版社、1972/原著=1934)123頁

★15──渡辺公三『司法的同一性の誕生──市民社会における個体識別と登録』(言叢社、2003)を参照。

★16──Yuval Harari, The Ultimate Experience: Battlefield Revelations and the Making of Modern War Culture, Palgrave Macmillan, 2008.

★17──高田里惠子『学歴・階級・軍隊──高学歴兵士たちの憂鬱な日常』(中公新書、2008)を、「誰」が「どの立場」で戦争や軍隊について語っているのか、という点にきわめて鋭敏な代表的業績として挙げておきたい。

★18──John A. Lynn II, Women, Armies, and Warfare in Early Modern Europe, Cambridge University Press, 2008.

からさわ・やすひこ

1966年生まれ。軍事史、中国史。立命館大学文学部文化芸術専攻教授。主な論文=「草創期陸軍士官学校の学科教育」(『軍事史学』57-2、2021)、「世界の軍事技術史からみた大阪湾の台場」(『幕末の大阪湾と台場』戎光祥出版、2018)、"From oral testimony to written records in Qing legal cases" (Thinking with Cases, Univ. of Hawaii Press, 2007)、"Between oral and written cultures: Buddhist monks in Qing legal plaints" (Writing and Law in Late Imperial China, Univ. of Washington Press, 2007) など。

- 生環境を捉える軍事史の系譜

-

The Bio-environment of the Battlefield from a Military Historical Perspective

/生環境視角下的軍事史譜系

唐澤靖彦/Yasuhiko Karasawa - 戦時下生環境ガイド[1]島──閉ざされた領域で継続する戦争

-

Guide to the Wartime Environment [1] Island: Sustained Warfare in a Confined Territory

/戰时生環境導覽[1]島──在封闭地区持续的战争

青井哲人/Akihito Aoi - 戦時下生環境ガイド[2]穴──沖縄戦とガマ

-

Guide to the Wartime Environment [2] Caves: The Battle of Okinawa and ‘Gama’(Karst)

/戰时生環境導覽[2]洞穴──沖繩島戰役和石灰岩洞穴

青井哲人/Akihito Aoi - 戦時下生環境ガイド[3]崖──ガリポリの崖、クルクキリセの高地

-

Guide to the Wartime Environment [3] Cliffs of Gallipoli, Hills of Kirk-Kilise

/戰时生環境導覽[3]崖──加里波利的懸崖,克爾克拉雷利的高地

伊藤順二/Junju Ito - 戦時下生環境ガイド[4]平原──塹壕と平地、第一次世界大戦を中心に

-

Guide to the Wartime Environment [4] Trenches and Plains: Focusing on World War I

/戰时生環境導覽[4]戰壕和平地──以第一次世界大戰為中心

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 戦時下生環境ガイド[5]工場──封鎖による生存条件の損害

-

Guide to the Wartime Environment [5] Factory: Damage to Survival Conditions Due to Blockade

/戰时生環境導覽[5]工廠──封鎖對生存條件的損害

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 論点[1]インタビュー:戦争と性

-

Issue [1] Interview: War and Gender

/論點[1]採訪──戰爭與性

奈倉有里/Yuri Nagura - 論点[2]原爆の遺品が語るもの──石内都『Fromひろしま』からの思考

-

Issue [2] What A-Bomb Mementos Tell Us: Thoughts from Miyako Ishiuchi’s “From Hiroshima”

/論點[2]講述原子彈的遺物──由石內都的《From廣島》引發的思考

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 論点[3]工兵論

-

Issue [3] On Military Engineers

/論點[3]工兵論

唐澤靖彦/Yasuhiko Karasawa - 文献紹介[1]生環境としての戦場

-

Bibliography [1] Books on Battlefield as Habitat

/文獻介紹[1]戰場中的生環境

HBH同人/HBH editors - 文献紹介[2]軍事をめぐる写真集・図集

-

Bibliography [2] Photographic Collections and Illustrated Books

/文獻介紹[2]軍事寫真集・圖集

HBH同人/HBH editors - 文献紹介[3]戦跡のデザインあるいはキュレーション

-

Bibliography [3] Design of Battlefield (Museum on Violence)

/文獻介紹[3]關於戰爭遺蹟的設計或策展

HBH同人/HBH editor

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜2024年度)、石灰石鉱業協会(第9号)