第6号

特集:

戦時下の生環境──クリティカルな生存の場所 Wartime Habitat: A Critical Place of Survival 战时生环境──临界性的生存场所

戦時下生環境ガイド[3]崖──ガリポリの崖、クルクキリセの高地

伊藤順二【京都大学人文科学研究所】

Guide to the Wartime Environment [3] Cliffs of Gallipoli, Hills of Kirk-KiliseJunju Ito【Institute for Research in Humanities, Kyoto University】

戰时生環境導覽[3]崖──加里波利的懸崖,克爾克拉雷利的高地

In this article we consider the meaning of cliffs and heights on the battlefield, based on memorials and records of war in Ottoman empire. In Gallipoli, known for a fierce battleground of World War I, now one of the most prominent war memorials is a statue of a low-ranking soldier engaged in the hard labor of carrying shells for coastal artillery. It suggests the necessity of labor of many nameless soldiers to build and maintain cliff positions. Trotsky, who documented the First and Second Balkan War as a war correspondent, also recorded the horrors of Bulgarian soldiers under attack from hills and Bulgarian war injuries during camp constructions.

[2023.6.10 UPDATE]

地球の重力は、最も安価に使えるエネルギーのひとつだ。非力な人間でも、適当な高さから適当な重さの石をうまく頭上に落とせれば、自分より力あるものを倒すことができる。高低差を利用するという意味では、狩猟で獲物を落とし穴に落とすのも同じことだ。位置エネルギーの利用だけではなく、視野の拡大という点でも高地は有利だ。

航空機の発達まで、いやそれ以降も長らく、山地で生活を営む山岳民は帝国にとって平定しがたいまつろわぬ民として恐れられ、同時に尚武の民として尊重された。コーカサスの山岳民は、正教徒の多いジョージア人もムスリムのチェチェン人も、ロシアへの服属までは恐れられ、服属後は帝国の傭兵として活躍した。近世以降のヨーロッパの星形要塞を取り囲む斜堤とはつまり長い斜面であり、高地を人工的に再現したものだった。しかし一方で、高地に陣取ったり高地を人工的に盛り上げるには、多大な準備期間と労力が必要だ。

崖の戦場といえば1944年6月6日のノルマンディー上陸作戦、『史上最大の作戦』や『プライベート・ライアン』の場面を思い浮かべる方が多いだろうか。それとも沖縄戦が想起されるだろうか。あるいは「垂直戦争」とも言われた第一次世界大戦期のアルプス戦線を、若きロンメルも司令官として参加した雪山の戦場を紹介すべきだろうか。しかしここではトルコの話をしたい。

fig.1──ガリポリの崖上から英軍上陸地点を望む(著者撮影)

第一次世界大戦開戦100周年となる2014年の5月、私は研究者仲間とともにガリポリの戦跡ツアーに参加した。ガリポリ半島はダーダネルス海峡の北側に位置し、エーゲ海に面する(トルコ語の発音に合わせゲリボルと表記すべきだが、ここでは慣例に従い英語に近いカタカナ表記とする)。1915年3月から、オスマン帝国首都コンスタンチノープル(イスタンブル)への進軍を目指して英仏連合軍の大規模なガリポリ上陸作戦が行われた。英仏軍は沿岸部に釘付けとなり、大した進軍もできず同年末に撤退している。オスマン帝国にとって英仏軍の上陸はすなわち首都陥落の危機であり、撤退は大勝利として祝われた。

イスタンブルからガリポリまでミニバスで6時間近くかかる。平日のツアーだったが、バスに乗ると若いオーストラリア人親子が同乗者だった。先祖がガリポリで戦死したからお墓参りも兼ねた観光旅行だという。ベルギーやメソポタミアに展開していたイギリス陸軍は、開戦から1年をまたず人手不足に陥り、本国での徴兵制導入と並行して、インドやアフリカから百万単位の動員をかけている。ガリポリには主としてオーストラリアやニュージーランドの白人移住者の息子たちが動員され、ANZAC(オーストリア・ニュージーランド軍団Australian and New Zealand Army Corps)として激戦地に投入された。地球の裏側での敗戦というべき悲惨な戦場経験は、イギリス本国への不満と同郷人兵士たちの連帯というかたちでオーストラリアの建国神話に組み込まれている。そういったことは書物で予習していたが、まさしくそのオーストラリアから21世紀にも旅行者が訪れている事実から、戦跡が「記憶の場」として生きていることが実感された。

fig.2──エジェアバトのANZAC記念公園の復元塹壕(著者撮影)

バスはエジェアバトという海岸の町に到着した。海岸沿いの記念公園は2008年頃から再整備が進んでおり、実物大の塹壕ジオラマが広がっていた。トルコ兵と、特徴的なカウボーイハットを被ったANZAC兵たちの銅像がわれわれを歓迎する。

fig.3──エジェアバト歴史記念碑の一部(著者撮影)

その近くに、2012年建立の大きな記念碑もあった。私は砲弾を背に抱えるたくましい禿げ親父の銅像が気になった。町を散策すると、露天の土産物屋にも同じポーズの小さなフィギュアがたくさん売られている。

fig.4──土産物屋で売られる砲弾運搬おやじ(著者撮影)

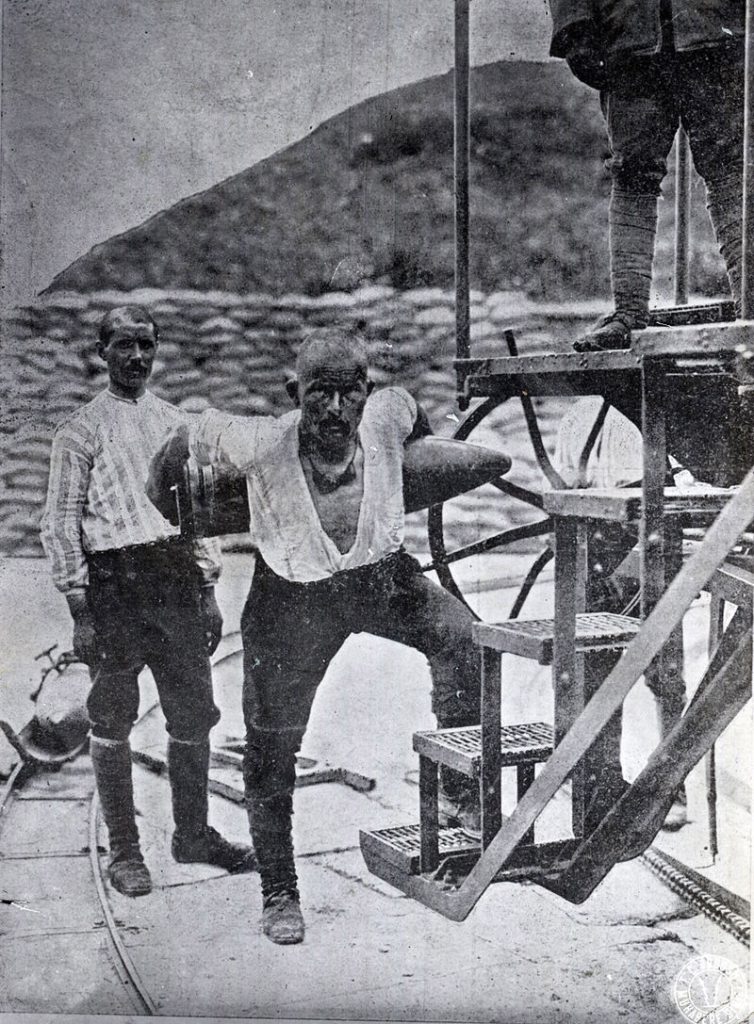

この銅像は有名な写真が元ネタになっている。上陸作戦前に英仏海軍の大艦隊が海峡制圧を試みているが、機雷と沿岸砲によって3隻の旧式戦艦を撃沈させられ敗退している。艦隊を迎え撃った沿岸砲のほとんどはドイツのクルップ社製だが、運用はトルコ人たちの手に委ねられた。写真の禿げ親父はセイト・アリ・チャブクさんというらしい。揚弾用のクレーンが損傷したため、一発250kgを超える砲弾を一人で担いで給弾し、イギリス戦艦オーシャンの撃沈に一役買ったという。この時の沿岸砲はもともと小型の海防戦艦用に開発された35口径の24cm砲で、威力は十分あった。

fig.5──ポーズをとるSeyit Ali Çabukさん

引用出典=https://tr.wikipedia.org/wiki/Seyit_Onba%C5%9F%C4%B1#/media/Dosya:Seyid_Onbashi.jpg

いささか盛った話のように思えるし、写真も戦闘後に軽い模擬弾を担いで撮影したものらしいし、銅像は写真よりだいぶ美化されている。いずれにせよ、険しい地形の海峡沿岸部での砲兵陣地の構築と運用には、ドイツの軍事技術だけではなく名もなき兵士たちの肉体労働が不可欠だった。そのことを想起させるものとしてなら、美化された銅像も悪くないものかもしれない(その後「セイト伍長」の銅像は、写真に忠実に造られ沿岸砲と一緒に飾られている等身大のものや、身長数mの単体の大きなものまで建立され、現在では更ににぎやかになっているようだ)。

fig.6──ガリポリに眠るオーストラリア兵の墓(著者撮影)

戦跡記念公園は崖の上にもあり、戦跡としてはそちらが本場だ。イギリスが戦後に設置した1167基の墓石にはやはりオーストラリアやニュージーランドの部隊名が目立つ。花が供えられたばかりの墓石もあり、墓地として生きている。塹壕跡から海面を見下ろすと、高地の地の利が実感できる。しばらくガイドの説明を聴いていると後続のツアー集団が騒がしくやって来た。どうも愛国的なトルコ人大学生の集まりらしく、大きな旗を掲げて勇ましい。この崖の上にはトルコ共和国建国の父、ケマル=アタチュルクの大きな銅像があるからだ。

fig.7──崖上のムスタファ・ケマル像(著者撮影)

当時中佐だったムスタファ・ケマルはガリポリの防衛戦を指揮し、「私は諸君に戦えと命じているのではない、死ねと命じているのだ」という苛烈な発言で首都を守り切った英雄として名を挙げた。そういう経緯もあって、この戦場は共和国建国後早期から観光地として整備された。一方で、斜面にへばりつくような塹壕に沿って戦況が膠着したガリポリでは、敵の苦境に対する共感も生まれた。同時期の西部戦線の「クリスマス休戦」と似た状況だ。トルコ兵が負傷したANZAC兵を抱きかかえて助けたという美談が、銅像として記録されている。

ガリポリの戦跡を巡りながら、私はトロツキーのことも考えていた。

トロツキーは第一次世界大戦直前のバルカン戦争を従軍記者として体験した。1908年以来、オーストリアのウィーンでウクライナの左派系新聞『キエフ思潮』(ロシア語新聞なので「キーウ」とは訳さずにおく)の特派員として活動していたトロツキーは、バルカン戦争開戦後、主としてブルガリア軍に随行して前線と銃後の情況を詳細に報道している。記事は一冊の書物として読むことができ(『バルカン戦争』、清水昭雄訳、つげ書房社、2002)、総力戦体制を予感させる20世紀の戦争ルポルタージュの名著のひとつに数えられている。ロシア革命後に彼が軍事人民委員として労農赤軍の組織化に携われたのも、この戦争体験あってのことだろう。

戦争初期のブルガリア軍の快進撃をトロツキーは冷ややかに見つめている。救国の闘志に燃えるブルガリア人やセルビア人の凄惨な「復讐」行為を兵士たち自身の証言から再構成しており、その描写は淡々としているが衝撃的だ。しかし捕虜や占領地住民に対する蛮行は、苛酷な戦場描写や後方の愛国的宣伝と並列されると、ある意味で「自然な」行為として理解できてしまう。

緒戦の勝利であるクルクキリセ(ブルガリア名ロゼングラード、現クルクラレリ)要塞陥落を祝賀する首都ソフィアと、泥沼の戦場をトロツキーは見事に対比させている。高地を襲撃するブルガリア兵の様子は、ノルマンディーや二百三高地の描写を思い起こさせる。

高地にいるトルコ人は一人も見えませんでした。ただ上から恐ろしい火の玉が降ってくるのです。トルコ軍は目標なく手当たり次第に撃ってくるようでした。当たるのは十発中一発ですが、それで十分でした。砲弾はとぎれなく、われわれの中で多くの者が死亡したからです。将校の中にも殺された者、落後した者、本隊から切り離された者などが出て、われわれの二個連隊には指揮をとる者がほとんどいなくなりました。(中略)われわれはふたたび山に戻りました。近づけば、近づくほど、歩みは早くなりました。最後は駆け出しました。走り、叫び、我を忘れました。健全な精神としっかりした記憶を保っていては、戦えないのです。(中略)この時、初めて生きた敵の姿を見ました。そして、見えたとたん、ずっと楽になった気がしたのです。榴散弾も前ほど恐ろしくありませんでした。走りながら自分を鼓舞するためにやみくもに銃を撃ちました。(262〜263頁)

見えない場所からの攻撃に対する恐怖は、高地の視覚的優位を示している。同時に、野戦病院の傷病兵へのインタビューを通じて、陣地構築中や操砲中の事故も記事に書き留められていることは興味深い。

最悪なのは戦場ではなく途中で風邪をひいたり、伝染病や不幸な事故のためにここにいる者たちである。この老人は有刺鉄線を積んだ荷馬車にひかれ、肩を負傷した。その隣には、戦争がまだ始まる前に石切場のダイナマイトで目に火傷を負った者がいる。(中略)「私はヤンボルからトゥンジャまで二日間の行軍の際、数時間トルコの砲火を浴びました――髪の色の真っ黒なソフィア出身の兵士が語る――たいした砲撃ではなかったんですが、大砲を動かすのを手伝おうとして滑って転んで、車輪に足をひかれてしまったのです。骨にひびが入り、ここでもう九日目です。(246頁)

トロツキー自身は斜面や高地の軍事的効用についてここで着目しているわけではない。しかし兵士たちの証言からは、土地の微妙な起伏も戦時には重大な意義を持ってしまうことがうかがえる。多くの兵器が機械化・自動化された現在でも、高地を巡る戦闘で徒歩の歩兵が大きな役割を演じていること、陣地構築に地形を利用しつつ多くの人手が割かれていることは想起しておくべきだろう。

いとう・じゅんじ

1971年生まれ。近代西洋史(ロシア史・コーカサス史)。京都大学人文科学研究所准教授。2002年 京都大学大学院文学研究科 博士後期課程歴史文化学専攻 博士(文学)。論文=山室信一ほか編『現代の起点 第一次世界大戦』(岩波書店、2014)、橋本伸也編『ロシア帝国の民族知識人』(昭和堂、2014)など。ジョージアにおける匪賊(義賊)の活動と農民運動・革命運動の関係について単著準備中。

- 生環境を捉える軍事史の系譜

-

The Bio-environment of the Battlefield from a Military Historical Perspective

/生環境視角下的軍事史譜系

唐澤靖彦/Yasuhiko Karasawa - 戦時下生環境ガイド[1]島──閉ざされた領域で継続する戦争

-

Guide to the Wartime Environment [1] Island: Sustained Warfare in a Confined Territory

/戰时生環境導覽[1]島──在封闭地区持续的战争

青井哲人/Akihito Aoi - 戦時下生環境ガイド[2]穴──沖縄戦とガマ

-

Guide to the Wartime Environment [2] Caves: The Battle of Okinawa and ‘Gama’(Karst)

/戰时生環境導覽[2]洞穴──沖繩島戰役和石灰岩洞穴

青井哲人/Akihito Aoi - 戦時下生環境ガイド[3]崖──ガリポリの崖、クルクキリセの高地

-

Guide to the Wartime Environment [3] Cliffs of Gallipoli, Hills of Kirk-Kilise

/戰时生環境導覽[3]崖──加里波利的懸崖,克爾克拉雷利的高地

伊藤順二/Junju Ito - 戦時下生環境ガイド[4]平原──塹壕と平地、第一次世界大戦を中心に

-

Guide to the Wartime Environment [4] Trenches and Plains: Focusing on World War I

/戰时生環境導覽[4]戰壕和平地──以第一次世界大戰為中心

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 戦時下生環境ガイド[5]工場──封鎖による生存条件の損害

-

Guide to the Wartime Environment [5] Factory: Damage to Survival Conditions Due to Blockade

/戰时生環境導覽[5]工廠──封鎖對生存條件的損害

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 論点[1]インタビュー:戦争と性

-

Issue [1] Interview: War and Gender

/論點[1]採訪──戰爭與性

奈倉有里/Yuri Nagura - 論点[2]原爆の遺品が語るもの──石内都『Fromひろしま』からの思考

-

Issue [2] What A-Bomb Mementos Tell Us: Thoughts from Miyako Ishiuchi’s “From Hiroshima”

/論點[2]講述原子彈的遺物──由石內都的《From廣島》引發的思考

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 論点[3]工兵論

-

Issue [3] On Military Engineers

/論點[3]工兵論

唐澤靖彦/Yasuhiko Karasawa - 文献紹介[1]生環境としての戦場

-

Bibliography [1] Books on Battlefield as Habitat

/文獻介紹[1]戰場中的生環境

HBH同人/HBH editors - 文献紹介[2]軍事をめぐる写真集・図集

-

Bibliography [2] Photographic Collections and Illustrated Books

/文獻介紹[2]軍事寫真集・圖集

HBH同人/HBH editors - 文献紹介[3]戦跡のデザインあるいはキュレーション

-

Bibliography [3] Design of Battlefield (Museum on Violence)

/文獻介紹[3]關於戰爭遺蹟的設計或策展

HBH同人/HBH editor

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜)