第6号

特集:

戦時下の生環境──クリティカルな生存の場所 Wartime Habitat: A Critical Place of Survival 战时生环境──临界性的生存场所

論点[1]インタビュー:戦争と性

奈倉有里【ロシア詩、現代ロシア文学】

Issue [1] Interview: War and GenderYuri Nagura【Russian Poetry, Contemporary Russian Literature】

論點[1]採訪──戰爭與性

The following article is a long interview with Russian literature scholar Yuri Nagura. Referring to the various works of the modern Russian poet Aleksander Blok, the main subject of her research, and those of Svetlana Alexievich, whose work ”Boys in Zinc” she has translated, we discussed the expressive and the living who confront great violence. How were women, youth and children attacked in the huge, masculine reality of war, and what kind of literary expressions did this produce? We listen to Nagura’s insights, which emphasise the potential of culture including historiography and literature in the face of the tragic situation today.

[2023.6.10 UPDATE]

ゲスト:

奈倉有里(ロシア詩、現代ロシア文学)

司会:

藤原辰史(農業史・環境史|京都大学人文科学研究所)

参加者:

ゲストエディター 唐澤靖彦(軍事史、中国史|立命館大学)

編集同人 中谷礼仁(建築史・歴史工学|早稲田大学)

日埜直彦(建築家|日埜建築設計事務所)

松田法子(建築史・都市史|京都府立大学)

編集:

贄川雪(編集者)

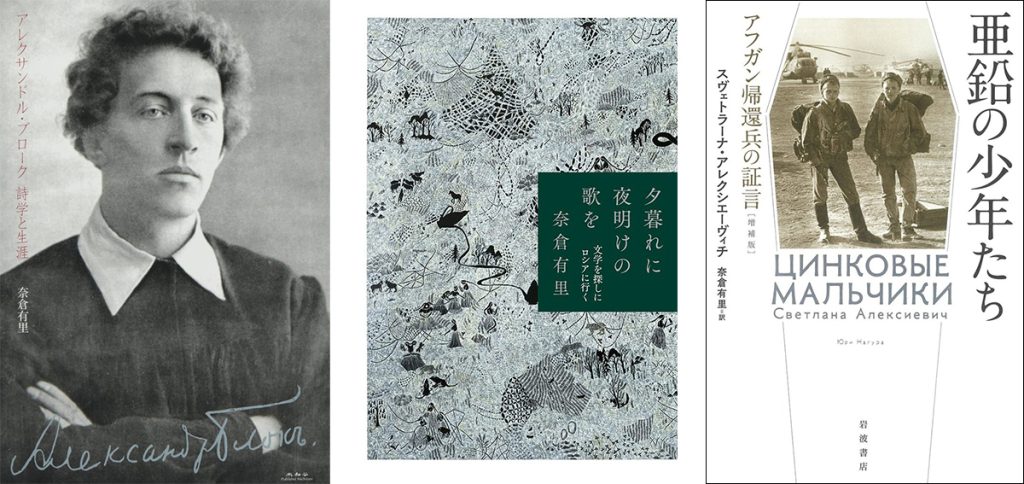

藤原辰史──奈倉有里さんのご著書『アレクサンドル・ブローク──詩学と生涯』(未知谷、2021)は、ロシアの詩人アレクサンドル・ブローク(1880~1921)の作品や、作品に対する批評を通して、彼の生涯を描き直した大作です。文学研究でありながら、背景にあるロシアの情況がどのように彼に影響を与えたかを精緻に読み解かれていて、歴史学者として大変刺激を受けました。

また『夕暮れに夜明けの歌を──文学を探しにロシアに行く』(イースト・プレス、2021)という、ご自身のロシア留学体験を回想したエッセイでは、クリミア戦争(1853~56)の記憶が刻まれ続けるロシア文学における表現の可能性とは何か、そんな詩や文学にどのように向き合っていくことができるのかを、痛いほどに考えさせる作品となっています。

そして奈倉さんは、2015年にノーベル文学賞を受賞したベラルーシの作家であるスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ(1948~)の『亜鉛の少年たち──アフガン帰還兵の証言』(翻訳増補版=岩波書店、2022/原書=1991)の翻訳も手がけられています。アフガン戦争に徴兵された子どもたちが、次々と死体となって亜鉛の棺に納められて帰ってくる。その遺族たちの証言を集めた本書は、まさに戦争における「攻撃されるもの」たちを扱ったものだといえます。

戦争とロシアの詩人たち

藤原──こうした奈倉さんのお仕事に触れていくなかで、奈倉さんご自身は、戦争あるいは暴力的なものについてどのように感じているのだろう、と関心を抱きました。ロシア文学の翻訳や研究を通して、現在のウクライナにおけるロシアの侵略戦争、あるいはもっと概念的な、暴力や戦争や攻撃を受けるものというテーマを、どのように捉えていますか。奈倉有里──まず私自身も、自分が研究や翻訳において触れる現代文学や詩、あるいは自ら執筆するもののなかに、こんなにも戦争というものが登場するようになるとは、まったく思ってもいませんでした。

戦争に対するロシアの詩人たちの反応はさまざまで、一言で「彼はこういう思想だから、こう書いている」とはなかなか括りきれません。しかしブロークはもちろん、同時代の詩人や作家たちにも、やはり日露戦争(1904~05)や第一次世界大戦(1914~18)は大きく影響を及ぼしています。彼らが戦争に対してどのような態度をとったか、その後どんな作品を書いたかは、研究の上では避けて通ることはできないし、読解においても大きな鍵となっていると、いつも感じています。そこには「思想」のような理性的なものではなく、人間的な「反応」も含まれます。

例えば、ロシアで非常に人気を集めた詩人セルゲイ・エセーニン(1895~1925)は、第一次世界大戦の際に徴兵され、前線に送られてしまいます。その経験を憂い、彼はのちに「僕は国でいちばんの脱走兵になった」(『アンナ・スネーギナ』1925)と詩にしています。

またブロークは、詩人として活動を始めてから、毎日湧き出るように詩を書き続けてきました。幸い、彼は日露戦争には徴兵されなかったものの、それでも戦争勃発を知ってスランプに陥り、人生で初めて詩が書けなくなっています。その後、モスクワやサンクトペテルブルグで市民運動が高まり、政府の権力や戦争に対する市民の反発を感じていくうちに、彼は再び筆をとり、詩を書けるようになる。

第一次世界大戦の際も、同様の反応が現れました。この時には、ブロークは既にロシアで著名な詩人となっていましたが、そんな彼でさえも後方部隊に送られ、ひたすら塹壕を掘らされました。さほど実戦には遭遇しなかったものの、この経験によってブロークは、今度はまる1年まったく詩を書くことができず、彼にとって最大の沈黙期間を過ごすことになりました。その後、ここでもロシア革命(1917~23)に触れたことで、代表作である物語詩『十二』(1918)を書き上げています。

藤原──ロシアにおいては、社会史的にも文学史的にも、革命の存在は非常に重要ですね。日露戦争後と第一次世界大戦後のいずれにおいても、革命が起きている。国家への怒りや戦死した人々に対する想いなど、戦争のなかで膨らんだ不満や鬱憤が、革命というかたちに現れる。それが往時の詩や文学に大きく影響していくのは、とても自然なことだと感じます。

奈倉──物語詩『十二』は、革命の最中のサンクトペテルブルグを描いた詩ですが、その内容が革命を賛美しているのか、あるいは批判しているのか、20世紀を通してずっと議論がなされ、その結論は今も出ていません。もちろん当時の学校教育では、この詩は革命の賛歌であると教えられてきました。それは国家にとって都合の良い解釈ではありますが、それゆえにブロークの名前が現在まで生き残ったともいえます。しかし、この詩に純粋に向き合えば、ブロークがずっと抱えてきた社会に対する問題意識や、芸術に対する想い、詩への感覚がすべて重なった、非常に複雑で多義的な作品であると感じられます。

攻撃されるもの──言葉

藤原──私は長らく第一次世界大戦を研究してきましたが、「戦争と詩」あるいは「戦争と詩人」は、密接な関係性があると実感しています。例えば、イギリスやドイツの詩人たちには、むしろ戦争になって、書き殴るように詩をたくさん生み出したという傾向が見られます。戦争を煽り、人々を鼓舞し、戦争のなかで自分を発見していくような詩を、戦中でも、戦争から帰還しても書いている。つまり、ブロークやエセーニンとは、真逆の反応を示しています。詩や詩人、あるいは概念的ですが、詩が湧き上がる源泉のようなものも、戦争によって攻撃されます。そしてその反応として、沈黙させられる場合もあれば、煽られてかつての作風や文学性が失われたり変容させられたりする場合もある。ブロークの沈黙とは、自分の表現を何とか保全しよう、表現の泉を守ろうと足掻いた結果だったのではないかと感じました。ほかのロシアの詩人たちは、どのような反応を示したのでしょうか。

奈倉──ロシアでも、特に開戦直後はやはり多くの詩人たちが興奮し、戦争を礼讃するような作品も書かれました。ブロークが詩を書けなくなった理由の一つは、同時代の詩人たちが戦争を賛美したり、愛国主義的な詩を書いたりすることに対して、嫌悪感を抱いたからです。もちろん、そんな作品ばかりでもなく、大変なことが起きているこの状況をなんとか言葉にして発せねばと、半ば使命感のように詩作をした人々もいました。ロシア特有ということはなく、おそらくほかの時代や国の詩人たちと同様の反応を示していると思います。

ちなみに、戦争に対してではありませんが、エセーニンは文明に対して興味深い反応を示しています。エセーニンは、ブロークよりひと回り若い詩人ですが、自ら「最後の農村詩人」を名乗っていました。藤原さんは『トラクターの世界史──人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち』(中公新書、2017)で、トラクターが人々にどのような影響を与え、どのように受容されたかを描かれています。エセーニンの場合は、トラクターを「よそよそしい鉄の一握り」(「僕は最後の農村詩人」1920)と呼び、それに乗った見知らぬ人々が農村にやってきて畑を荒らし、訳もわからないうちに自分たちから穀物を奪っていく、農村の未来を脅かす存在として、その恐怖を詩にしています。

藤原──それはとても興味深いお話です。急激な産業革命や機械化が進んでいくことへの強い違和感や、自分たちの現在の暮らしがおびやかされてしまうのではという恐怖が、率直に言葉で表現されていますね。たしかに、ドイツよりもロシアのほうが、文明に対する抵抗感が圧倒的に強烈だった印象があります。

奈倉──エセーニンが広く読まれたからこそ、その後の一般的なロシアの農村への見方にも強く影響したのだと思います。彼の故郷のリャザンという土地は、幾度も飢饉に襲われました。ロシア革命前後の旱魃や飢饉によって、リャザンのたくさんの人たちが飢餓で亡くなっています。非常に苦しい状況にもかかわらず、国家による穀物の取り立てはさらに厳しくなり、さらに農業の機械化も急激に押し進められた。辛い記憶と恐怖の印象がセットになって、より強い抵抗感につながったのだと思います。

攻撃されるもの──子どもたち

藤原──戦争において、圧倒的に弱い立場に立たされるのは子どもたちです。『亜鉛の少年たち』を読むと、変わり果てた姿になって帰還した子どもに対する親の悲しみが、痛いほど伝わってきます。攻撃される子どもたちや若い兵士たちについて、どのようなことを思い浮かべますか。奈倉──『亜鉛の少年たち』で登場するのは、「少年」といっても高校を卒業した18歳から20歳くらいの若者です。だから厳密にいえば「子ども」ではありません。しかしそれでもこのようなタイトルになっているのは、母親たちからすれば、彼らはまだまだ子どもだったからでしょう。母親たちの証言は、「2人でエルミタージュ美術館に行った」「社交ダンスが好きな子だった」など、彼らとの思い出や印象にまつわる語りから始められます。まだまだ子どもだと思っていた息子が、何がなんだかわからないうちに戦争に巻き込まれ、いなくなってしまったという、親から見た意味での子どもが描かれています。

アレクシエーヴィチの作品で、幼い人という意味での子どもが描かれている作品は、『ボタン穴から見た戦争──白ロシアの子供たちの証言』(三浦みどり訳、岩波現代文庫、2016/原書=1985)だと思います。また、アレクシエーヴィチの作品ではありませんが、『ターニャの日記』(記録=1941~42。参考=早乙女勝元文、矢崎芳則絵、日本図書センター、2000)という作品も、ロシアでは有名です。レニングラード包囲戦(1941~44)のなかで、当時11歳の少女が「○月○日、○○が死んだ」と、家族が亡くなったその事実と日時だけを淡々と綴ったもので、戦争の悲惨さを逆に強く感じさせるものです。

もうひとつ、ソ連においては、戦争と同等に、粛清についても考えなければなりません。現在でもあまり語られていませんが、当時ソ連では、戦争を逃れて生き延びたとしても、自国の強制収容所に入れられるケースが多々ありました。そこでは、子どもたちも強制労働や銃殺などの犠牲になっています。ベラルーシの気鋭の作家サーシャ・フィリペンコの『赤い十字』(奈倉有里訳、集英社、2021/原書=2017)という作品は、戦争と国内での弾圧・粛清の関係性を、実際の史料をもとに内部の視点から描いています。これまでさまざまな本の翻訳をしてきましたが、戦争と文学を考えるうえで、最も重要な作品だと思っています。

本書は、主人公の91歳のおばあさんが、「アルツハイマーでもうすぐ全部忘れてしまうから」と、アパートの隣部屋に引っ越してきた青年に戦争の記憶を語り始める、という設定です。若い頃、彼女は結婚して夫と娘と3人で暮らしていましたが、第二次世界大戦が勃発し、夫は徴兵されてしまいます。彼女自身は外国語が堪能だったためモスクワの公的機関で書類翻訳の仕事をしていましたが、機密である捕虜名簿が読めてしまったため、夫が敵地で捕虜になったこと、そしてソ連が赤十字社からの捕虜交換の呼びかけを無視し続けていることを知ってしまいます。捕虜になった夫は、帰還できたとしても今度は「国を裏切った」とみなされ粛清を受けることになるし、妻である彼女と娘もその対象になりえる。戦争に加え、さらなる恐怖を抱えながら、彼女は戦時を生きました。

そして結局、終戦と同時に、彼女も幼い娘も逮捕され、別々の強制収容所に入れられてしまいます。そこで登場する子ども用の強制収容所の様子は、フィリペンコのもとに持ち込まれた、新発見の史料に基づいて描かれています。そこは表向きは孤児院ですが、実際には親が「人民の敵」だった子どもたちを集め、「再教育」をする場所でした。施設には個体差があり、孤児院の体面を保っているところもあれば、事実上の強制労働をさせられているケースもあった。そんな収容所が、ソ連には実在したのです。

藤原──戦争自体と政治的迫害という二重の被害が子どもに重なってしまうという状況は、ナチス・ドイツとも非常に似ています。しかし「人民の敵」の子どもたちを一か所に集めて迫害したというのは、非常にソ連的というか……お話を聞いて大変驚きました。暴力だけでなく、親と引き離されることも、子どもたちにとってはとても大きな被害となります。

また、アレクシエーヴィチの『ボタン穴から見た戦争』の名前も挙げていただきました。この本は、1941年にナチス・ドイツから侵攻を受けた際に15歳以下の子どもだった人たちへ、40年後に戦争の記憶を尋ねたものです。彼らは戦争によって想像を絶する残虐な記憶を刻まれ、そしてその記憶を背負ってその後を生きていかなければならなかった。被害は戦時中だけにとどまらない、ということでもあります。ここまでのお話を通して、子どもたちが受ける被害がいかに多様であるかが見えてきました。

攻撃されるもの──女性たち

藤原──アレクシエーヴィチのノーベル文学賞受賞(2015)によって、第二次世界大戦の独ソ戦に従軍した500人以上の女性たちへの聞き取りをまとめた『戦争は女の顔をしていない』(三浦みどり訳、岩波現代文庫、2016/原書=1984)は広く読まれ、大きな話題となりました。子どもに加えて女性たちも、戦争によって二重、三重の意味で被害を受ける存在です。今回のロシアによるウクライナへの侵略においても、信じがたい数の性暴力の被害が報告されています。

奈倉──攻撃されるものとしての女性を考えるうえで厄介なのは、女性にとっての敵とは、敵国の兵士に限られないことだと思います。同じ国のなかでも、立場や状況によって敵は出現し、女性や子どもたちといった弱い立場の人たちは攻撃を受ける。「自国と敵国」のような単純な図式では表せない敵が、近くに潜んでいるわけです。しかも、敵国兵に蹂躙されたという事件は比較的語られやすいけれど、こうした内側での暴力は圧倒的に語られにくく、隠蔽もされやすいのです。

藤原──日本の慰安婦の問題は、まさに同じ構図です。戦時中、日本軍が日本や韓国の女性たちに性的な行為を強制していたこともいまだに隠蔽され、メディアもあえて取り上げようとしません。また沖縄では、女性たちはアメリカ軍からの暴力を受けていただけでなく、同じ日本人の軍人から自決を強要されていた事実もあります。奈倉さんがおっしゃるように、敵というのは単に敵国だけに存在するのではない。

奈倉──またメディアが、こうした暴力を助長したり、敵を隠蔽したりしています。例えば、テレビで現在「ロシア側の主張はこうだ」「ウクライナ側の主張はこうだ」と両政府の見解ばかりが報道されていることも大きな問題です。ロシア政府はウクライナへの軍事的な暴力に加え、自国の国民に対しても表現を奪ったり圧力をかけたりして、幾重もの暴力を振るっている。にもかかわらず、報道ではさも意見を主張する権利のある正当な主体のように取り上げられているわけです。暴力を振るう側にそうした権利を認めてしまうと、その暴力は止まらなくなってしまう。メディアはこうした報道によって、ロシアの暴力に加担していると認識すべきだと思います。またウクライナにしても、ウクライナ政府の見解とは違う意見を持った人もたくさんいます。

文学や学問はどのように戦争に対峙できるか

藤原──あらゆる戦争において、その時代の文学や学問の自由は制限される。それは歴史の常道として繰り返されてきました。今回も、ロシア政府は文学や学問をかなり厳しく制限しています。よく言われるように、文学や学問は立場が弱く、戦争なんて起きれば、すぐに吹き飛ばされてしまうようなか弱い存在にも見えます。けれども、私は奈倉さんのご著書やインタビュー記事を拝見していくなかで、文学や詩を書くこと、それを読むこととは、やはり戦争に対峙する重要な行為だと認識しよう、とあらためて思い直しました。奈倉──ロシアの政治学者エカテリーナ・シュリマンが主張しているように、学問などの営みは、本来国家という枠組みに左右されるものではなく、同じ学問を専攻する研究者たちが、その学問に対する理解を手掛かりにし、国際的につながり協力して解決の緒を探していくためのものです。

支配者が提示しているものとは異なる枠組みを、国境を越えて共有できることこそ、文学や学問、芸術の最大の強みだと思います。例えば文学であれば、その読み方ひとつについて、どこの国にいる人とでも等しく話し合える。それは政治についてもそうだ、とシュリマンは述べています。現在であれば、内政の専門家たちは、いかにロシア政府の権力を制限していくことができるか、国際的に協力し知恵を出し合うべきでしょう。それは文学の読み方、音楽や絵画の感性、藤原さんが研究されている農業史や思想など、特定の学術分野の知識でつながることが手掛かりになる場合だって、必ずあるはずです。

私たちにできる最も身近で大切なことは、戦争を志向する側と同じ枠組みや基準を用いた判断に陥らないようにすることです。戦争をする側は、利害や武力を言動の基準とし、個々の命よりも全体のようなものを見て、勝敗という単純な構図で話をします。それに対して私たちができるのは、民族や言語で人を判断しないことではないでしょうか。中身を知らない人ほど、あらゆるものを「国」で分けてしまう。学問を通して、それとはまったく異なる判断基準を培うことができると思います。

藤原──ロシアであることを理由に、ロシアの人たちとの交流や、ロシアの芸術作品の鑑賞をやめてしまう、ということが実際に起きていますね。

奈倉──芸術においては、よくあることだと思います。しかし文学においては、そうした嫌悪の多くは、内容を読んでいないからこそ起こることでもあります。やはり内容によってその作品の価値は決まるのであって、制作した人の国籍や言語によって決まるものではありません。ウクライナ国内でも「国立チャイコフスキー記念音楽院の名称を変更すべきだ」などの意見があったものの、このような排斥の風潮を疑問視し、「文化は戦うものではなく、互いに競い合って豊かになるものだ」と主張する声が芸術関係者たちから上がったと知りました(共同通信、2023年1月13日配信)。日本ではこうした報道がされることが少ないのですが、必ず、国家の枠組みに流されることなく考えている人たちはいます。

中谷礼仁──私には、今回のロシアの攻撃が、戦前から戦後にかけて日本が他国に行ってきたことと重なって見えました。現在、日本人の多くが、自由主義側としてウクライナを応援しているという、ある種の安定的な立場にいるように錯覚しています。しかしむしろ、ロシアがやっていることは、かつての日本的な行為ではないか、と思うのです。近年ロシアが弱体化していることへの危機意識がこの戦争につながったわけですが、一方で、ロシアの内部にそんな共通認識があるのかといえば、そうも見えません。結局内部に対しても厳しい制限を課さなければ統制がとれないような、共同体としての弱さみたいなところも、なんだか日本を見ているような感覚を覚えました。奈倉さんはどのように感じられましたか。

奈倉──戦争が起きたのは、権力者の暴走を市民が止められない権力構造になってしまったためです。ロシアには独裁化する政権を止めようとする動きがずっとあり、数百名にものぼるジャーナリストが暗殺されてもなおその活動は続いていました。2011年に欧州安全保障協力機構(OSCE)の調査で選挙における政権側の不正が明らかになった後は、多くの市民が公正な選挙を求めて声を挙げました。しかしその後は弾圧が激化します。2010年代以降、違憲な法律が増えたのはその最初の兆候のひとつでした。憲法の条文には「言論の自由を保障」し「検閲を廃止する」とあるのに、「宗教心を侮辱してはいけない」という名目で言論統制を図ろうとする法律もそのひとつでした。開戦後はさらに「ロシア軍に対する侮辱」または「フェイク(事実と異なる)」として、事実上、政府見解と異なるすべての人を逮捕することが可能となりました。戦争に向かう国家の共通点は、国が強力な統制をとろうとし、基本的人権の保護や言論の自由を求める団体や個人がことごとく潰されていく点です。公正な選挙を求める運動をしただけで逮捕され、テレビ局やラジオ局が潰され、自由な活動が不可能になっていく。その速さは、ずっと見ていた身としては恐ろしいものがありました。日本も他人事ではないのはたしかです。私たちは傍観者ではなく、どうすれば自らの国家の強権化を止められるのか、ここから学ばなければならないことがあると思います。

アレクシエーヴィチの聞き書きに表れたもの

奈倉──アレクシエーヴィチの文学の最大の特徴は、話者の特徴を非常にうまく再現するところです。普通、人が話したことをそのまま文字化すると、ひどく読みづらいものになってしまいます。しかしアレクシエーヴィチの文章は、話者の言い間違いをあえて拾うなど、話したままに近い書き方をしているにもかかわらず、とても読みやすい。それによって、話者の人柄や雰囲気までもが伝わってきます。『亜鉛の少年たち』が出版されたのち、アレクシエーヴィチは事実改ざんと名誉毀損で、一部の登場人物たちから提訴されてしまいます。私が翻訳した増補版には、裁判の結審までの顛末が収録されており、とても興味深いものになっています。つまり、「私はこんなことは言っていない」と主張する原告の人たちが語るその語り口が、まさにアレクシエーヴィチが本文で書いた通りのものになっている。皮肉にも、彼女の再現力の高さを証明しているんです。

しかしなかには「出版する前に見せてほしかった」と訴えた人もいて、それについてはとても同情しました。メールで簡単に連絡が取れるような時代ではなかったにせよ、確認を経ずに出版したことについては賛同できません。

藤原──聞き書きは、非常に難しい文学ジャンルですね。日本では、石牟礼道子さんや森崎和江さんの作品が浮かびますが、自分の言葉でもない、相手の言葉そのままでもない、その「あいだ」に文学の表現の可能性を模索するものです。非常に個人的な思い出や辛い記憶が、文字となって世に出されるわけだから、社会学や人類学の調査ではないといえども、事前に話者に見せるのは基本的なエチケットでしょう。

しかし、そのような問題はあるにしても、『亜鉛の少年たち』には、やはり歴史研究として引用したくなるくらいの強い証言の力があると感じます。というのも、第二次世界大戦の戦争経験者がいなくなりつつある現在、戦争をどう記録し、伝えていくべきなのか。歴史研究者としては、戦争証言の残し方とは喫緊かつ非常に重い課題だと感じています。

日埜直彦──非常にステレオタイプな言い方ですが、依然として、男や大人は戦争の主体になろうとします。愛国心を燃やし、狭い視野でまわりを捉えるようになる。しかし、奈倉さんが先ほどおっしゃっていたように、女性や子どもたちは、戦争に「なんだかわからないうちに巻き込まれて」いきます。この言葉は、今回のテーマである「攻撃されるもの」の立ち位置を的確に表現していると思いました。つまり、アレクシエーヴィチがやったことは、戦争の抵抗を主体的に示しながら、それ以上に、戦争において主体になりえない人たちの想いを言語化するような行為だったのだと思います。

唐澤靖彦──たしかに、ホメーロスの「イーリアス」や日本の「平家物語」など、古くから現在にまで残っている詩の形式をとった戦争の語りは、ほとんどが男たちの武勇の物語ですね。戦争や軍事においては、何を/どのように語るのかという創造や工夫と同時に、何を語らないのかという選択が非常に意識的に為されてきたように感じられます。

日埜──戦争証言の残し方とは、戦争や革命において、語られる言葉/語られない言葉、主体的な言葉/主体になりえない人の言葉という、言葉になる/ならない以外の、さらに別の場所にある“リアリティ”みたいなものを、私たちはどう捕捉し語りえるのか、という問題でもあるかもしれません。

アレクシエーヴィチの聞き取りのなかでは、「あなたの息子はどうなったんですか?」と具体的に尋ねる場面もあったでしょうが、おそらく、質問に即した答え以外の反応や言葉のほうがたくさんあったはずです。実際、書き起こしのなかにも、ぽろっとリアリティが見える瞬間がたくさんありました。そういうふとしたものを汲み上げるには、どうすればいいのでしょうね。アレクシエーヴィチに自分が語った内容を後から読んだ証言者が、「私はそんなことを人に言うはずはない」と信じたくて、自分が言ったことを否定してしまう。そのねじれにも、リアリティを感じさせられます。

奈倉──大切なご指摘だと思います。先ほどアレクシエーヴィチの文学の特徴は再現性だと話しましたが、もうひとつは彼女自身に作家として、あるいは自分という主体性が極端にないことだと思います。それは彼女の最大の長所でもあり、短所でもあると言えるかもしれません。彼女が来日した際に私もお話をしたことがありますが、ふっと吸い込まれ、思わず話してみたくなるような気持ちになりました。

彼女も、話の聞き方について過去に語っています。最初に訪れた際は何も尋ねずに、相手のもとに通って心を開くのを待ち、そしてただ聞く。そうすると相手は、人に言ってはいけないと思っていたことを話せることが嬉しくて、泣き出してしまうことも多々ある。そんなことを語っていました。極端に自分を消してしまえるからこそ、あのような文章が書けるのだと思います。

日埜──リアリティという話をしましたが、今回の特集にあたって、唐澤さんからジョン・キーガン『戦場の素顔──アジャンクール、ワーテルロー、ソンム川の戦い』(高橋均訳、中央公論新社、2018/原著=1967)という本を教えていただきました。こちらも戦記ではありますが、兵士の武勇ではなく、送られた生身の兵士たちの振る舞いに焦点を当てているという点で、画期的な本でした。戦場での兵士の苦しみや、彼らが帰還後に何をしていたのか、銃後の人たちがどのような経験をしたのかなど、戦記に書かれない戦争が、そこにはありました。知らないことがあまりに多くて勝手に想像しがちですが、本当はもっとざらっとして消化しがたいもの、語られてこなかったものが無数にあるのだ、と。あらためて、そんなものに思いを馳せました。

奈倉──フィリペンコの『赤い十字』も、まさにそんな物語です。お話ししたように、主人公のおばあさんがアルツハイマー症という設定なのは、戦争の「記憶」を残すことの難しさと課題を示すためです。物語は21世紀に変わる時点から始まります。彼女は若い頃に戦争を経験し、そして今91歳となった。辛い1世紀を生き抜いた彼女は、「病気でこの記憶を奪おうとしても、私は絶対になくさない」と神様に挑戦するような気持ちで、この戦争の記憶を次の世紀を生きる若者に語りついでいるのです。忘れないこと自体が戦争への抵抗の意思表示であると同時に、「もしこの歴史や事実を忘れてしまったら、こんなにも悲惨なことを喜んでやるような人間が再び現れてしまうのではないか」という、未来への警鐘のようなものも、そこには込められています。

松田法子──巨大な力の衝突が、軍事武装していない個別の体に注入され、傷つき、破壊される身体と精神がその衝突のなかにさらされる。ある土地に“ただ”生きるということが、じつは国民国家にかたどられた「生きること」を辿ってしまうという側面がはっきり姿を現すのが戦争だと、改めて感じました。ただ具体的などこかの地上で生きていることと、国の鳥瞰的な地政学による衝突との間の、もしかしたら埋まらない溝に対して、文学を含むすべての学問と芸術の意味があると思います。

戦争において誰が何を語る/語らないか

日埜──ホメーロスの叙事詩なども、武勇ではあるけれど、やはり忘れてはいけない記録として語り継がれてきたのかもしれません。少なくとも、戦争体験とは忘れたい。悲惨で、できるならしたくなかった体験だという前提があり、だからこそ英雄譚として語ることで消化している場合もあるでしょう。しかしある歴史のどこかの時点で、悲惨なことを悲惨なままに語ることが救いになるような、そういうあり方を発見するような出来事があったのかもしれません。奈倉──アレクシエーヴィチの裁判記録の終盤の内容は、まさにそうしたことだと思います。帰還した兵士たちも、その遺族たちもとても辛いので、「戦争に行ったことは英雄的な行為だ」と言われたほうが気持ちが楽になれるように思ってしまう。国家はそんな弱みにつけ込んで「我々は君たちを英雄として見てやるが、このアレクシエーヴィチという作家は、君たちの友人あるいは子どもたちの死は無駄だったと言う。どちらが良いのか」と選択を迫る。子どもの思い出だけを胸に生きている母親たちは、英雄だったと言ってほしいと、国家の言い分に従ってしまいます。けれども、アレクシエーヴィチは「そうじゃない、あなたの子どもを戦争に行かせたのが国家なんだ」とはっきりと主張する。英雄だったと言っている限り、戦争は終わらないし、なくならない。本当に子どもたちを殺したのは誰なのか、目を背けてはいけない、と。

唐澤──国家や体制が戦死者を英雄化することで戦争を正当化していく。日本人は、完全にそのような言説に慣らされてきましたね。戦争についてどのように語るかは、本当に難しい問題です。語られること/語られないこと、という問題に加え、近代以降の軍事史では、戦場経験者だから語る資格がある、という当事者性に対する区別がありました。戦争についていくら言葉を割いて語っても、「あなたは戦場にいなかった」「あの過酷さは、戦場経験者にしかわからない。だからいくら語ってもダメだ」と。18世紀のヨーロッパでは、肉体証人というかたちでしか戦争のことはわからない、というものの見方が生まれました。戦斧を持った個人同士が戦っていたのが、戦車や銃火器の発達によって集団戦になり、戦争がどんどん過酷で犠牲が増えていくなかで、自分たちの経験を神聖化していったわけです。

しかしそれは、ある種の証言の拒否でもある。そういうものの延長に、私たちの戦場経験の言説の扱い方があるように思います。「戦場の経験の過酷さなんて、到底言葉では伝えきれない」と言われてしまったらもちろんそうでしょう。しかし、そこに語ること/語らないことを見出していく。大変なテーマだと、今日のお話を聞いていてあらためて感じました。

日埜──戦争を考えること、語ることとは、想像を絶することを考えることでもあります。それは同時に、未知の危機をどのように警戒し抵抗するのかということの訓練だとしたら、私たちはそのことについて語る様式を見つけるというか、耕すようなことが必要なんでしょうね。「生環境構築史」と言われると、すぐに建物を建てることを考えているように想像されがちですが、精神的な環境やあり方、様式みたいなものを組み立てるというのも、この学問の目的であるのかもしれません。

[2023年3月15日、オンラインにて収録]

なぐら・ゆり

1982年東京都生まれ。ロシア詩、現代ロシア文学。早稲田大学講師。著書=『夕暮れに夜明けの歌を──文学を探しにロシアに行く』(イースト・プレス、2021)、『アレクサンドル・ブローク──詩学と生涯』(未知谷、2021)、『ことばの白地図を歩く──翻訳と魔法のあいだ』(創元社、2023)。訳書=ミハイル・シーシキン『手紙』(新潮社、2012)、ボリス・アクーニン『トルコ捨駒スパイ事件』(岩波書店、2015)、リュドミラ・ウリツカヤ『陽気なお葬式』(新潮社、2016)、サーシャ・フィリペンコ『赤い十字』(集英社、2021)など。

- 生環境を捉える軍事史の系譜

-

The Bio-environment of the Battlefield from a Military Historical Perspective

/生環境視角下的軍事史譜系

唐澤靖彦/Yasuhiko Karasawa - 戦時下生環境ガイド[1]島──閉ざされた領域で継続する戦争

-

Guide to the Wartime Environment [1] Island: Sustained Warfare in a Confined Territory

/戰时生環境導覽[1]島──在封闭地区持续的战争

青井哲人/Akihito Aoi - 戦時下生環境ガイド[2]穴──沖縄戦とガマ

-

Guide to the Wartime Environment [2] Caves: The Battle of Okinawa and ‘Gama’(Karst)

/戰时生環境導覽[2]洞穴──沖繩島戰役和石灰岩洞穴

青井哲人/Akihito Aoi - 戦時下生環境ガイド[3]崖──ガリポリの崖、クルクキリセの高地

-

Guide to the Wartime Environment [3] Cliffs of Gallipoli, Hills of Kirk-Kilise

/戰时生環境導覽[3]崖──加里波利的懸崖,克爾克拉雷利的高地

伊藤順二/Junju Ito - 戦時下生環境ガイド[4]平原──塹壕と平地、第一次世界大戦を中心に

-

Guide to the Wartime Environment [4] Trenches and Plains: Focusing on World War I

/戰时生環境導覽[4]戰壕和平地──以第一次世界大戰為中心

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 戦時下生環境ガイド[5]工場──封鎖による生存条件の損害

-

Guide to the Wartime Environment [5] Factory: Damage to Survival Conditions Due to Blockade

/戰时生環境導覽[5]工廠──封鎖對生存條件的損害

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 論点[1]インタビュー:戦争と性

-

Issue [1] Interview: War and Gender

/論點[1]採訪──戰爭與性

奈倉有里/Yuri Nagura - 論点[2]原爆の遺品が語るもの──石内都『Fromひろしま』からの思考

-

Issue [2] What A-Bomb Mementos Tell Us: Thoughts from Miyako Ishiuchi’s “From Hiroshima”

/論點[2]講述原子彈的遺物──由石內都的《From廣島》引發的思考

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 論点[3]工兵論

-

Issue [3] On Military Engineers

/論點[3]工兵論

唐澤靖彦/Yasuhiko Karasawa - 文献紹介[1]生環境としての戦場

-

Bibliography [1] Books on Battlefield as Habitat

/文獻介紹[1]戰場中的生環境

HBH同人/HBH editors - 文献紹介[2]軍事をめぐる写真集・図集

-

Bibliography [2] Photographic Collections and Illustrated Books

/文獻介紹[2]軍事寫真集・圖集

HBH同人/HBH editors - 文献紹介[3]戦跡のデザインあるいはキュレーション

-

Bibliography [3] Design of Battlefield (Museum on Violence)

/文獻介紹[3]關於戰爭遺蹟的設計或策展

HBH同人/HBH editor

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜)