第6号

特集:

戦時下の生環境──クリティカルな生存の場所 Wartime Habitat: A Critical Place of Survival 战时生环境──临界性的生存场所

論点[3]工兵論

唐澤靖彦【軍事史、中国史】

Issue [3] On Military EngineersYasuhiko Karasawa【Military History, Chinese History】

論點[3]工兵論

Military engineers in early modern and modern warfare, along with the rapid technological development, expanded their working fields from fortifications including sieges through various construction and destruction works. The pattern of siege warfare witnessed its ultimate limit in World War I, having soldiers placed in horrible trenches.

[2023.6.10 UPDATE]

工兵という兵科はあまり知られていない。日本陸軍は明治の創軍期に、歩騎砲と並ぶ主要兵科として工兵科を設けた(輜重[しちょう]は少し後)。草創期の陸軍士官学校で士官生徒たちが選択するのは、歩騎砲工の四兵科のどれかであった。ただ、歩騎砲兵は基本的に戦闘兵種だが、工兵をそうと言い切るのは難しい。工兵科出身の将軍はこの兵科を戦後に、「縁の下の力持ち」「サービス兵科」と述懐している★1。つまり戦場では、歩騎砲が戦闘するための物理環境の整備を担うのが工兵の主な役割とされていた。日本陸軍の『工兵操典』では、「工兵ノ本領ハ、作戦ノ全経過ニ亘リ身ヲ挺シテ難局ニ当リ、其ノ特有ノ技術的能力ヲ発揮シテ、天然ヲ制圧シ、人為ニ克チ、以テ全軍戦捷ノ途ヲ拓クニ在リ」としている(操典とは兵卒のための教育・訓練マニュアルである。句読点は筆者)。

すなわち工兵とは、技術兵科であった。近代陸軍における工兵科の主な任務は、築城と交通と測量である。築城には、戦場における即席の野戦築城(臨時築城)と、国境や海岸の防禦拠点をあらかじめ選定して堅固な素材による要塞を築く永久築城があった。要塞攻囲で重要な交通壕(塹壕)や坑道の掘削も、ここでは便宜的に築城に含んでおく。交通には、通信(後に無線電信)、架橋(渡河)、道路や鉄道の敷設、そしてこれらの遮断(破壊)や障害物の除去などが含まれた★2。いずれも近代の工学技術を適用して、他兵科の作戦行動を支援する任務である。戦争に関する土木的業務は、例えば軍隊が移動する道路の整備など、当然に古代から必要とされていた(例えば、ローマの街道)。工兵が独立した兵科として登場してくるのは、近世ヨーロッパである。近代的技術が戦争のやり方を急速に変えていったからである。明治日本陸軍の兵科編制も、西洋に倣ったものであることはいうまでもない。

歴史的に制度として工兵が出現したのは、ルイ14世治下のフランスでセバスティアン・ル・プレストル・ヴォーバン(Sébastien Le Prestre Vauban、1633〜1707)が工兵隊(Corps royal des ingénieurs militaires)を創設した1690年とされる。当初のフランス軍工兵隊は士官からのみ構成され、sapeurs(=sappers)と呼ばれた兵卒は必要に応じて徴集された。兵員をも備えた独立の部隊が編制されたのは、ようやく1793年になってからである。ただ、戦闘兵種でない工兵が西洋の近代軍隊で占める割合は低く、ナポレオン戦争期の1800年は、歩兵78%、騎兵12.2%、砲兵6.5%、工兵1.0〜1.4%であった。第一次世界大戦終結の1918年は、歩兵50%、騎兵4%、砲兵35%、工兵6.9%となった★3。この数字の推移で、火力の増大や騎兵が戦場で不要になったことが示されるが、工兵も増えたとはいえ、それでも全体に占める割合は低い。

兵種として近代軍で占める兵員数の割合は低いものの、西洋主要国において工兵は独特かつ重要な位置にあると目されていた。工兵濫觴の地フランスでは、génieと呼ばれる。ラテン語のgeniousから派生したこの語を、ヴォーバンは「築城術」の意味で用いている。その用法はingénieurの意味から影響を受けたとされる。16世紀から19世紀にかけて、ingénieurという語はもっぱら軍事技師を指し、数理学識を統合して技術に適用できる士官のことでもあった。ラテン語のgeniousは「守護霊」と訳されるが、ヴォーバンの1693年の書簡に「築城術(génie)は私たちの力を超えた仕事であり、多くのことを包含しているため、ひとりの人間が最高の完成度でそれを持つことはできない」(千川哲生訳)とあり★4、不可思議、もしくは玄妙な能力という意味が、軍隊における工兵科をgénieと呼ばせるようになったのかもしれない。

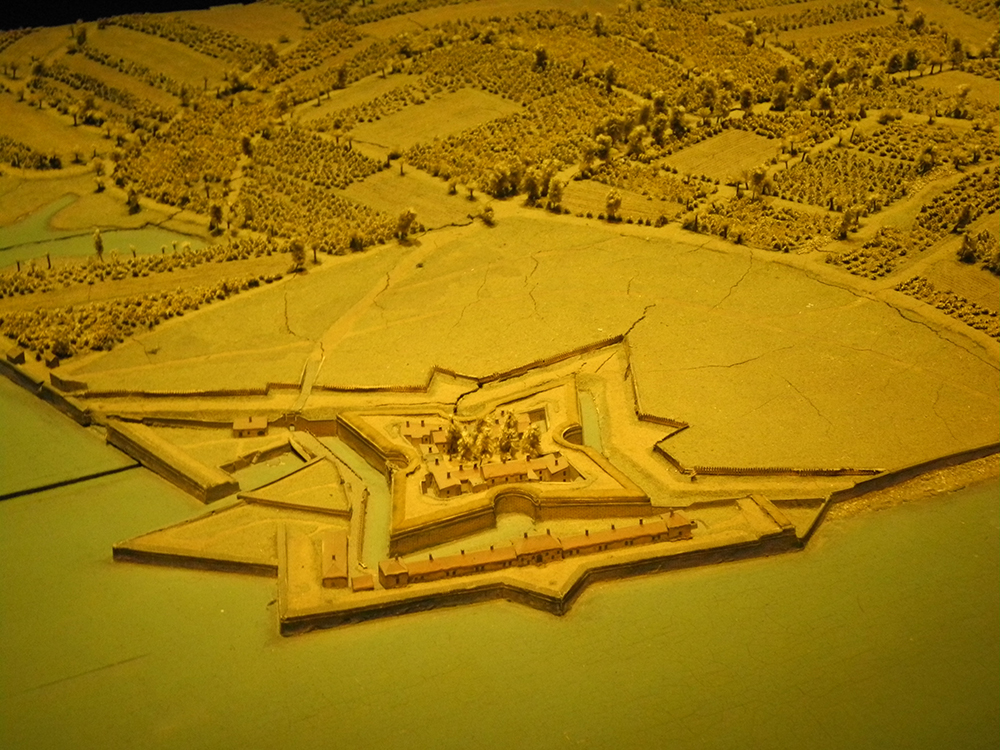

工兵科を生むことになる軍事工学の発展は、要塞築城の分野で開始された。16世紀にヨーロッパの戦争で火力(小銃と火砲)が本格的に導入されたため、それまでの中世封建領主の城館の高い石造城壁は攻城砲が放つ砲弾によって崩されるようになり、要塞技術の見直しが求められるようになった。そこで出現したのが、トラス・イタリエンヌ trace italienne、つまり「イタリア式設計」といわれる、稜堡を備えたジグザグ型の特殊な築城術である[fig. 1]。ダ・ヴィンチやミケランジェロなども、この技術に通暁していたと言われる。幾何学の知識をはじめ工学の知識と技術を用いて設計、築造された稜堡型要塞は、砲弾の弾着に耐えやすいよう低く分厚く作られ、五角形や六角形で突き出た箇所に設けられた稜堡を活用して、要塞側の防禦火線に死角が生じない経始になっていた★5。攻撃側の急襲する歩兵は、塁壁(胸壁)を乗り越えるため要塞の基部に取りつくことが困難になった★6。

fig. 1──稜堡型要塞のジオラマ。17世紀フランスのFort de La Prée(Musée des Plans-Reliefsにて著者撮影)

16~17世紀に稜堡型要塞は、軍事上の拠点(国境沿いなど)や都市の防禦に有用であることが示されたため、ヨーロッパの主要国で広まった。この築城術の大家として有名なのが、上述のヴォーバンである。彼が設計した要塞は32、改修したのは300、攻囲した要塞は48と言われている★7。特筆すべきは、彼は築城(防禦)に能力を発揮しただけでなく、それを攻略する有効な戦術(攻囲)も開発したことだ。スペイン継承戦争(18世紀初)のナミュール攻囲戦で負傷した『トリストラム・シャンディ』のトウビー叔父さんのように、実地模型を作って説明することはできないが、fig. 2で簡略に説明したい。

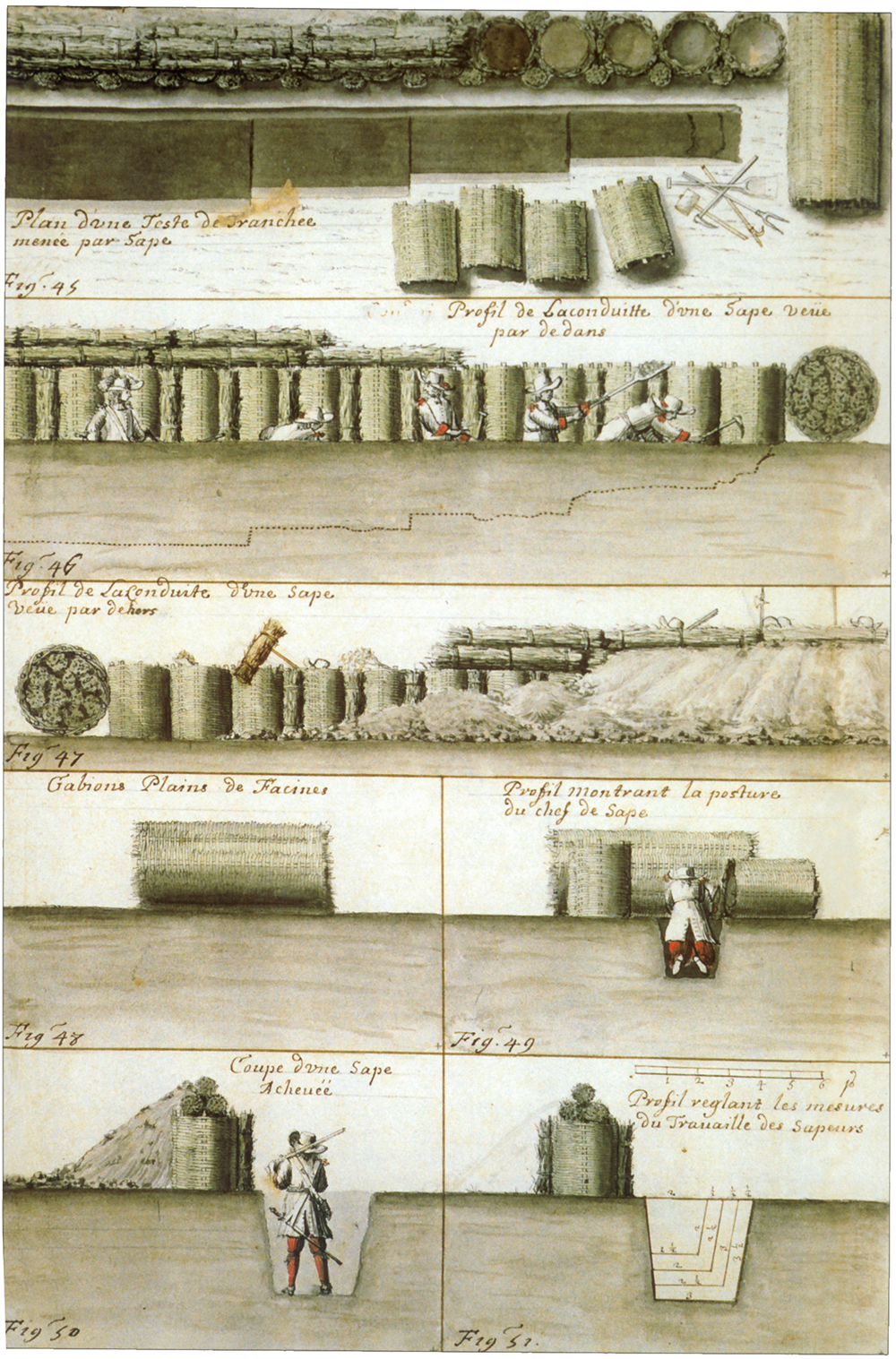

fig. 2──ヴォーバンによる攻囲戦術図面(Fonds Rosanbo所蔵のTraité des sieges et de l’ataque [sic] des places Par le Maréchal de Vauban, 1704から)

攻撃側はまず、要塞からの有効射程(約550m)外に、第一平行壕と呼ばれる塹壕線を要塞「正面」(攻囲側が攻撃箇所と定めた面)と平行に掘る(fig. 2の左から2本目)。この陣地ラインから要塞を砲撃しているあいだに、掩護された兵員が交通壕と呼ばれるジグザグの塹壕(対壕とも言う)を、第二平行壕と予定したライン(要塞から約270m)まで掘り進む。ジグザグに掘っていくのは、要塞側から交通壕内を縦射されないためだ。第二平行壕のラインに到着すると、そこで第一平行壕と平行に塹壕を掘り、新たな砲兵陣地を構築する。そして第二平行壕からの砲撃に掩護されながら、そこから新たな対壕がジグザグに掘られていく。こうして、要塞の濠近くに第三平行壕が作られる。

そこからは近接地点からの砲撃で、敵要塞の塁壁に裂け目を作れれば、瓦礫の山から内部に突入して要塞を陥落させることができた。しかし、要塞側からの応射も近接で熾烈になるため危険であり、ここからは要塞の地下へとトンネル、つまり坑道(マイン)を掘っていく手段がメインであった。坑道で塁壁の地下に到達した後、そこで火薬の爆破によって塁壁を崩し、裂け目に瓦礫の山を作って要塞内部に突入するのである。ただし、要塞側もこの攻囲戦術はわかっているため、要塞内から対抗坑道(カウンターマイン)を掘っていき、うまく遭遇することができれば侵入側を爆殺する対抗手段をとった★8[figs. 3 , 4]。

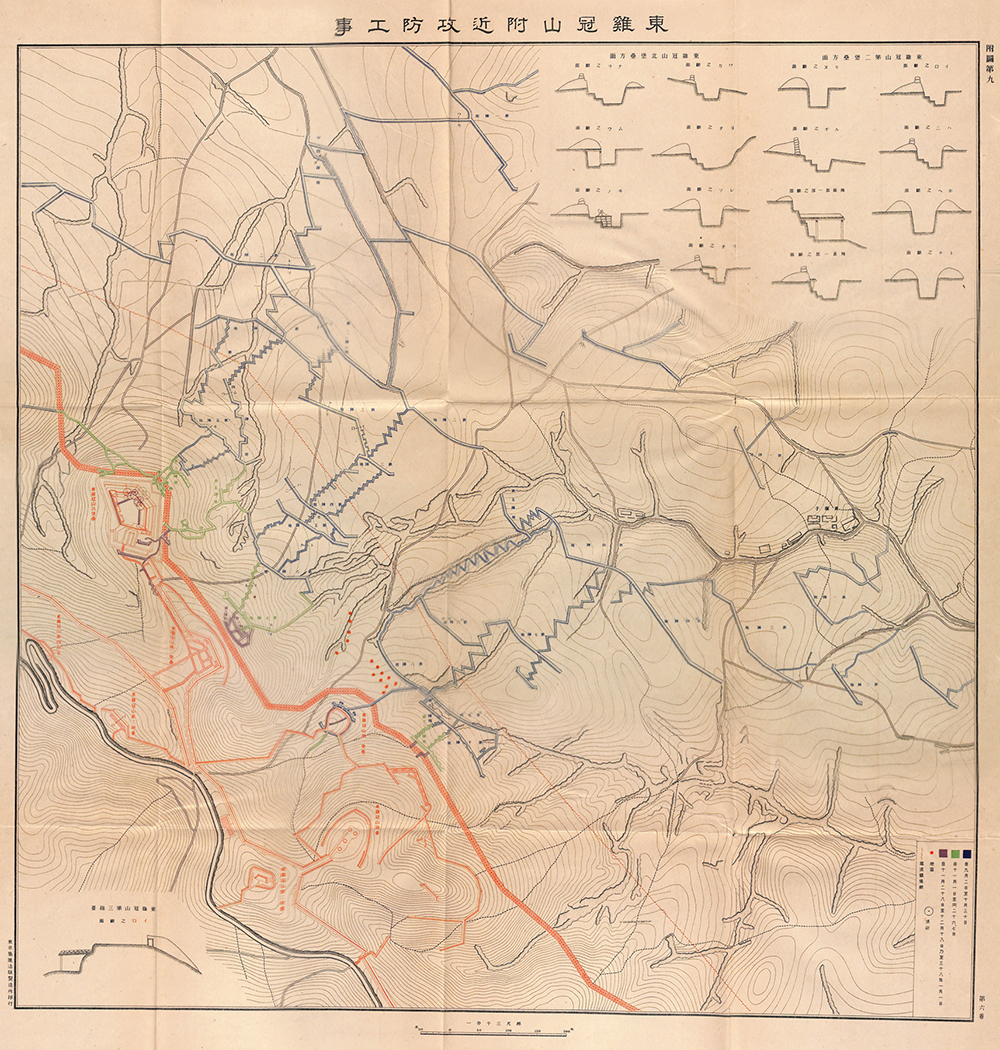

つまり、17世紀末以降の要塞攻囲戦は、塹壕戦の先駆けをなしていたのである。兵士たちは鋤その他の工具を用いて、要塞側からの銃撃と砲撃が炸裂する危険な状況のもと、平行壕や対壕を掘っていた。掘削で出た土は編み籠(堡籃)に次々と詰め込まれ、掘り進められていく交通壕上の要塞側に沿って並べられていき、攻囲側の兵士にとって対壕を掩体壕にもした[fig. 5]。驚くべきことに、この要塞攻囲の基本手法は、20世紀初の日露戦争における旅順要塞の攻囲戦でも変わらなかった。正面攻撃が失敗に終わった後に日本軍が採ったのは、時間のかかるこの要塞攻囲の「正攻法」だった[figs. 6, 7]。ロシア側のいくつかの重要な堡塁は、この「正攻法」で基部が爆破されて陥落している★9。

fig. 5──ヴォーバンによる堡籃(gabion)の図(Fonds Rosanbo所蔵のMémoire sur la conduite des sièges 1672 figure 45 à 51 sur les sapesから)

fig. 6──『明治卅七八年日露戦史』第六巻から附図第九「東鶏冠山附近攻防工事」(著者蔵)。彩色図を参照していただくため、著者蔵の図面を分割スキャンして合成した。不整合な箇所があり、二次使用はお断りします。国会図書館デジタルコレクションをご利用ください。https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/774362/1/

fig. 7──日本陸軍工兵第三大隊(名古屋)による坑道教練の様子

拙論「生環境を捉える軍事史の系譜」で紹介したジェフリー・パーカーは、近世ヨーロッパで起きた「軍事革命」の要因のひとつに、膠着しがちな、つまり長期に及ぶ要塞攻囲戦の普及を挙げる。つまり、近世ヨーロッパの有力諸国家は、多数の要塞の守備と攻囲に必要な兵員、装備、食糧などの確保に迫られた。教練を受けた歩兵の一斉連続射撃戦術の普及といった要因とも連動し、軍隊の需要は大規模化していった。このため、戦争を遂行する財政の集権化に迫られ、近代国家が西ヨーロッパで誕生したという議論である。「軍事革命」をめぐる議論の当否はさておき、火薬をめぐる西洋の軍事システムの変化に、要塞の様式は大きな役割を果たした。築城総監ヴォーバンのような築城(と攻囲)の技師たちは、軍事史を劃したと言える★10。 その後、銃剣の普及で歩兵の近接戦闘が可能となり、軽量化によって野砲の戦場における機動力が増したことなど種々の要因が作用して、19世紀初のナポレオン戦争の時代は機動戦が主となった。重要拠点にある要塞を攻略しなければ、その守備隊に後方や側面を攪乱されるため、軍は敵の要塞を放置できなかった。しかし、ナポレオンは軍隊の機動力を徹底的に重視し、要塞はほぼ放置して数々の会戦で勝利していった。そのため、19世紀以降は、機動力を活かした会戦の追求が戦争の主形態と目されるようになり、南北戦争や普仏戦争は、戦争とはそういうものだという発想を将軍たちに裏づけた。クリミア戦争や南北戦争のように要塞攻囲戦はもちろん持続したが、戦争を「決する」のはあくまでも会戦による早期勝利、という概念が戦争指揮官たちに固着した。

19世紀の後半から20世紀初にかけて、各国の工兵は国境線や沿岸部や都市の防禦施設構築に従事することが多かった。ところが、コンクリートと鋼鉄を素材とする堅固な要塞すらも、進化する火薬の破壊力には歯が立たないことが、第一次世界大戦が始まってすぐに証明されてしまった。19世紀後半に要塞の様式は、それまでの大規模建築物から小規模砲台・堡塁の複合体へと変化していた。増大を続ける火力に対抗するため、目立つ大規模建築物ではなく、地形に溶け込んで分散する小規模施設群へと適応していたのである(ロシアの旅順要塞しかり)。しかし、ヴォーバンの再来と言われたベルギーのアンリ=アレクシス・ブリアルモン(Henri-Alexis Brialmont、1821〜1903)が築城を設計したリエージュとナミュール防禦の環状分派堡要塞(小規模堡塁群が環状に都市を囲んで防禦火網を構成する)は、ドイツ軍の重砲による砲撃で、1914年8月の緒戦で直ちに陥落した。

機動力に富むドイツ軍が破竹の勢いで進軍するように見えた西部戦線ではしかし、機関銃も加わった戦場における火力の著しい増大によって、兵士たちが膠着状態に置かれるようになったのはよく知られている。つまり、第一次世界大戦で、戦争は再び「要塞戦」の様相を呈するようになった。砲音が殷々と轟くなか、熾烈な砲撃と銃撃に晒されながら、兵士たちは戦場で塹壕を掘り進んでいった。間隔をおいてトーチカが陣地線を構築し、そこを突破するためにはひとつずつ攻略しなければならない。そして、陣地線には鉄条網が張り巡らされている。多くの兵士たちの戦場経験に、ひたすら穴を掘り、攻撃命令が下されれば施設を攻略するという、かつての「要塞戦」のありようが本格的に再来したのである。もちろん、さらに兵員の殺傷力が著しく増した状況下において。第一次世界大戦では、地下の坑道と対抗坑道も再現されたが、それは従来とは比較にならない規模での広範囲に及んだ。灯りがなければ真っ暗闇のそこは、兵員たちにとって地獄にほかならなかった。

19世紀に急速に進行した戦争の近代化とともに、工兵は独特の発展を遂げていった。火力が重要になれば、それを担う技術兵科が重要性を増す。歩騎兵と異なり、砲兵、とりわけ工兵の管轄事項は、科学の進展とともに範囲も複雑さも増していった。機動戦は軍の迅速な移動によって可能となる。そのための道路や鉄道の敷設、電信による連絡線の確保へと工兵の任務は広がっていった。勝利ではなく敗北だが、ナポレオンのフランス軍がロシアからの撤退でベレジナ川の渡河(1812)をかろうじて行えたのは、工兵による架橋のおかげだった。この戦闘では、追撃するロシア軍を阻止するため、まだ全軍が渡河を終えていないにもかかわらず仮設橋梁は爆破を命じられ、フランス軍はおびただしい犠牲を出している。敵の移動を妨げる橋梁、その他移動手段の破壊も工兵の任務となっていった。

機動戦を重視したナポレオンだが、自身が有能な砲兵士官出身の彼は軍の技術も同様に重視した。数理能力に優れた士官を近代軍はますます必要とした。エコール・ポリテクニークは、革命後に技術将校の不足を解消するため、ナポレオンが1804年に砲工兵士官養成の軍学校に改組したのは有名である。1802年開校のアメリカのウェストポイント陸軍士官学校はこれに倣い、1866年までは工学を最重視したカリキュラムによって運営されていた。つまり初期のウェストポイントは、工兵士官養成の学校だったのである★11。

数理に卓越し、良質の科学教育を受けた男子こそ陸軍士官にふさわしい。これらの軍学校は、この発想を基に設立されている。近世ヨーロッパの陸軍士官の多くが、中世からの伝統を背景に持つ貴族階級出身者であったことはよく知られている。彼らが、軍の「華」である歩兵と騎兵の将校を占めた。換言すれば、有能な若者は貴族階級でなければ、その世界から排除された。彼らに活路を与えたのが、新興の技術兵科士官の途であった。そこでは出自に縛られず、才能を客観的に示すことのできる数理能力が最も重視される。優秀な人材が砲工兵科士官に集まったのは当然であったし、平等化していく社会の陸軍において彼らこそ軍内で階級の出世を遂げていくのは、独立したアメリカ、そしてとりわけ革命後のフランスで当然であった。

近代化した戦争で戦場がますます苛烈と悲惨を増すにつれ、工兵の技術は戦場で直接に活用することが求められていった。友軍が移動できる道路の敷設や架橋、通信線の延伸、敵陣地前に張り巡らされた鉄条網の除去、障害物の破壊。こうした軍事行動を、敵の砲撃と銃撃に晒されながら工兵科の兵士は敢行する。戦場の第一線で任務に当たる野戦工兵の相貌が強調されるようになる。兵科にかかわらず「平等」に危険に晒されることが暗に求められるようになった日本陸軍──とりわけ日露戦争後──では、この傾向が強くなっていった★12。

近世から近代の工兵科は独特の兵科だった。数理に明るい技術士官たちは軍内で高評価を受ける伝統のある国もあれば、そういう伝統を持たない国(日本)もあった。前者であれば、ただでさえ数少ない彼らは容易に補充がきかないのだから、易々と戦死されたら困る。しかし、工兵科の兵員たちは違う。彼らは平時の教育で、戦場における野戦築城、道路や鉄道の敷設、架橋、坑道などの困苦を伴う土木作業の肉体訓練を受け、戦時は野戦工兵として動員された。そして、工兵士官が作成する「坑道教範」は、塹壕掘りのマニュアルとして、軍の大多数を占める歩兵も用いることができる。工兵科の始まりであった塹壕戦は、工兵士官の指揮によるものだった。それは「機動」迂回の後に20世紀初において本格的に再来し、士卒たちが閉じ込められる戦場の普遍的形態のように広まった。

注

★1──吉原矩『日本陸軍工兵史』(九段社、1958)、同『日本工兵物語』(原書房、1980)、同『工兵の歩み』(工兵会、1981)など。

★2──現代日本の自衛隊では、かつての工兵科は施設科という名称になっている。大隊クラスが組織規模の中核なのは変わらない。主任務は概括すると、築城、破壊、交通に大別される。

★3──石割平造『工兵の本質──青年軍事新書』(大紘書院、1944)7頁。合計が100%とならないのは、烹炊兵や軍医(および衛生兵)などの兵員を含んでいないためであろう。

石割(1884~1952)は東条英機と陸軍士官学校同期(17期)の工兵士官である。ペンネームのような名前だが、れっきとした本名である。名前からして工兵軍人になるよう生まれついたような彼は、陸軍大学校でも優秀な成績を収め、工兵科での将来を嘱望されていたにもかかわらず、数奇な偶然から栄達を遂げることはなかった(日中戦争時に予備役工兵少佐から中佐)。しかし、『日本城郭史資料』『支那城郭ノ概要』のような、日本城郭史や中国城郭都市史の研究者が必須とする学術資料を残した。日本陸軍の砲工兵科士官には、彼のような、軍人というより学者と呼ぶほうが当てはまる人物たちがいた。

★4──Vauban, sa famille et ses écrits, tome II, 1910, p.380.

★5──備砲要塞であり、対攻城砲要塞でもあることから、artillery fortressとも呼ばれる。

★6──塁壁(rampart)とは、分厚い盛土や石積みによる要塞の外塁を指す。その上に設けられる胸牆(parapet)の内側の踏垜(とうだ、banquette)に備砲したり、小銃を携帯した兵員を配置した。

★7──現在、「ヴォーバンの防衛施設群」はユネスコの世界遺産に登録されている。複合的防禦システムを構成すると見なされて、複数の要塞が一括して登録されている世界遺産には、ほかにも19世紀末から20世紀初の「アムステルダムの防塞線」がある。

★8──17世紀スペインの傭兵の生涯を描いた映画『アラトリステ』(2006)、およびアルトゥーロ・ペレス・レベルテの原作小説(邦訳では第3巻)では、八十年戦争(オランダ独立戦争)期間中の1624~25年に起きた要塞都市ブレダの包囲戦が描かれており、攻囲するスペイン側の坑道と防禦するオランダ側の対抗坑道が遭遇して凄惨な戦闘(暗闇での殺し合い)が起きるシーンがある。この攻囲戦については、ブレダが陥落して、城門の鍵をオランダ側がスペイン側に渡す光景を描いたベラスケスの絵画「ブレダの開城」(1634~35)が有名だろう[fig. 3]。

fig. 3──ディエゴ・ベラスケス「ブレダの開城」(1634〜35)

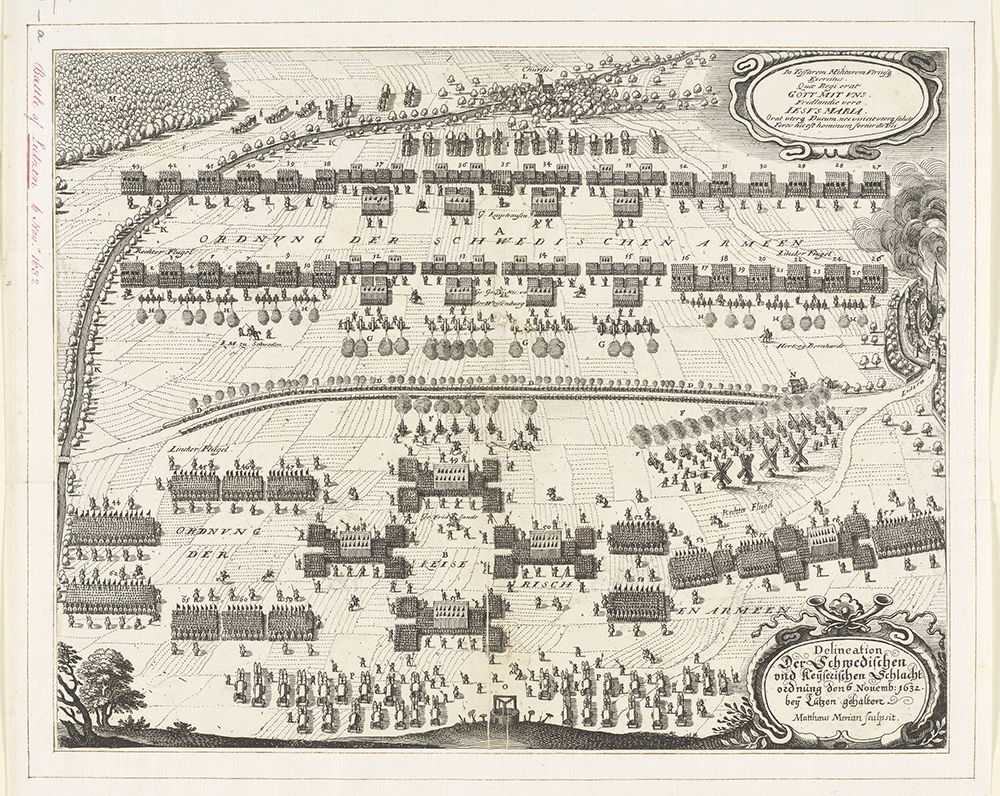

余談だが、絵の右側にパイク(長槍)が林立するさまが描かれている。火縄銃そしてマスケット銃の活用の試行錯誤のなかで生まれたスペインのテルシオにおいて、銃兵を敵の急襲から保護するパイクは重要な役割を果たした。テルシオは、槍方陣の四方を銃兵が囲み、さらに四隅の外側に銃兵一団ずつを配した隊形である[fig. 4]。16世紀からハプスブルグ・スペインが戦場で頻繁に用いた(上述の映画でも、かなり規模が小さいかたちであるが、最後のシーンで描かれている)。銃兵があらゆる方向に向けて相当数の発砲をすることが可能だった。しかし、この隊形を維持しながら移動するのは容易ではなく、攻勢よりも基本的に防禦に重点を置いた隊形であった。隊そのものが、まるで小さな要塞のようだったのである。

fig. 4──1632年のリュッツェンの戦いにおける布陣を示す同時代の銅版画(©Royal Collection Trust)。中央から下部にかけてテルシオが描かれている

★9──映画『二百三高地』(1980)は、旅順要塞を攻囲する日本陸軍第三軍の士卒たちが坑道を黙々と掘っていくシーンを描いている。

★10──ヴォーバンが王国のCommissaire des fortificationsに任命されたのは1678年である。彼は最後には王国陸軍元帥となった。

★11──アメリカでは工兵科はCorps of Engineersという名称であり、この時期のウェストポイント卒業の工兵士官たちは19世紀前半に、大西洋とメキシコ湾沿岸部全域の主要地防禦のため、国家事業として42(ただし2つは太平洋沿岸のサンフランシスコ防禦)の要塞を築城する一大土木工事を担った(The Third Systemとして知られる)。ヨーロッパ勢力の再侵入を懼れたためである。現実には南北戦争において、いくつかの要塞は同国人同士の攻防の戦場となった。また、Corps of Engineersは、ダムの建設といったインフラの整備も担った。

★12──1932年の第一次上海事変において「肉弾三勇士(爆弾三勇士)」が美談化されている。敵の鉄条網破壊作戦で、工兵科兵士の3名が「決死」行動により爆死した。

からさわ・やすひこ

1966年生まれ。軍事史、中国史。立命館大学文学部文化芸術専攻教授。主な論文=「草創期陸軍士官学校の学科教育」(『軍事史学』57-2、2021)、「世界の軍事技術史からみた大阪湾の台場」(『幕末の大阪湾と台場』戎光祥出版、2018)、"From oral testimony to written records in Qing legal cases" (Thinking with Cases, Univ. of Hawaii Press, 2007)、"Between oral and written cultures: Buddhist monks in Qing legal plaints" (Writing and Law in Late Imperial China, Univ. of Washington Press, 2007) など。

- 生環境を捉える軍事史の系譜

-

The Bio-environment of the Battlefield from a Military Historical Perspective

/生環境視角下的軍事史譜系

唐澤靖彦/Yasuhiko Karasawa - 戦時下生環境ガイド[1]島──閉ざされた領域で継続する戦争

-

Guide to the Wartime Environment [1] Island: Sustained Warfare in a Confined Territory

/戰时生環境導覽[1]島──在封闭地区持续的战争

青井哲人/Akihito Aoi - 戦時下生環境ガイド[2]穴──沖縄戦とガマ

-

Guide to the Wartime Environment [2] Caves: The Battle of Okinawa and ‘Gama’(Karst)

/戰时生環境導覽[2]洞穴──沖繩島戰役和石灰岩洞穴

青井哲人/Akihito Aoi - 戦時下生環境ガイド[3]崖──ガリポリの崖、クルクキリセの高地

-

Guide to the Wartime Environment [3] Cliffs of Gallipoli, Hills of Kirk-Kilise

/戰时生環境導覽[3]崖──加里波利的懸崖,克爾克拉雷利的高地

伊藤順二/Junju Ito - 戦時下生環境ガイド[4]平原──塹壕と平地、第一次世界大戦を中心に

-

Guide to the Wartime Environment [4] Trenches and Plains: Focusing on World War I

/戰时生環境導覽[4]戰壕和平地──以第一次世界大戰為中心

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 戦時下生環境ガイド[5]工場──封鎖による生存条件の損害

-

Guide to the Wartime Environment [5] Factory: Damage to Survival Conditions Due to Blockade

/戰时生環境導覽[5]工廠──封鎖對生存條件的損害

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 論点[1]インタビュー:戦争と性

-

Issue [1] Interview: War and Gender

/論點[1]採訪──戰爭與性

奈倉有里/Yuri Nagura - 論点[2]原爆の遺品が語るもの──石内都『Fromひろしま』からの思考

-

Issue [2] What A-Bomb Mementos Tell Us: Thoughts from Miyako Ishiuchi’s “From Hiroshima”

/論點[2]講述原子彈的遺物──由石內都的《From廣島》引發的思考

藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 論点[3]工兵論

-

Issue [3] On Military Engineers

/論點[3]工兵論

唐澤靖彦/Yasuhiko Karasawa - 文献紹介[1]生環境としての戦場

-

Bibliography [1] Books on Battlefield as Habitat

/文獻介紹[1]戰場中的生環境

HBH同人/HBH editors - 文献紹介[2]軍事をめぐる写真集・図集

-

Bibliography [2] Photographic Collections and Illustrated Books

/文獻介紹[2]軍事寫真集・圖集

HBH同人/HBH editors - 文献紹介[3]戦跡のデザインあるいはキュレーション

-

Bibliography [3] Design of Battlefield (Museum on Violence)

/文獻介紹[3]關於戰爭遺蹟的設計或策展

HBH同人/HBH editor

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜2024年度)、石灰石鉱業協会(第9号)