連載

鏡の日本列島6:列島の肥料(前編)

伊藤孝【HBH同人】

Mirrored Japan 06: Fertilizer of the Archipelago (Part 1)Takashi Ito【HBH editor】

镜中的日本列岛 06:列島的肥料(前篇)

In “Mirrored Japan 06: Fertilizer of the Archipelago” (Part 1), I considered the Japanese Archipelago from the perspective of fertilizer. First, I organized the rocks that make up the Japanese Archipelago from the perspective of ”fertilizer”. As a result, it became clear that when considering the entire archipelago, effective components such as potassium and phosphorus as fertilizer are not abundant compared to the rocks that make up the continent. However, in the Japanese Archipelago, which corresponds to a geologically young and active mobile belt, there are many opportunities for unweathered rocks, such as volcanic eruptions and fault activities, to be exposed on the surface. This is an excellent point for the archipelago as farmland, compensating for the scarcity of nutrient content.

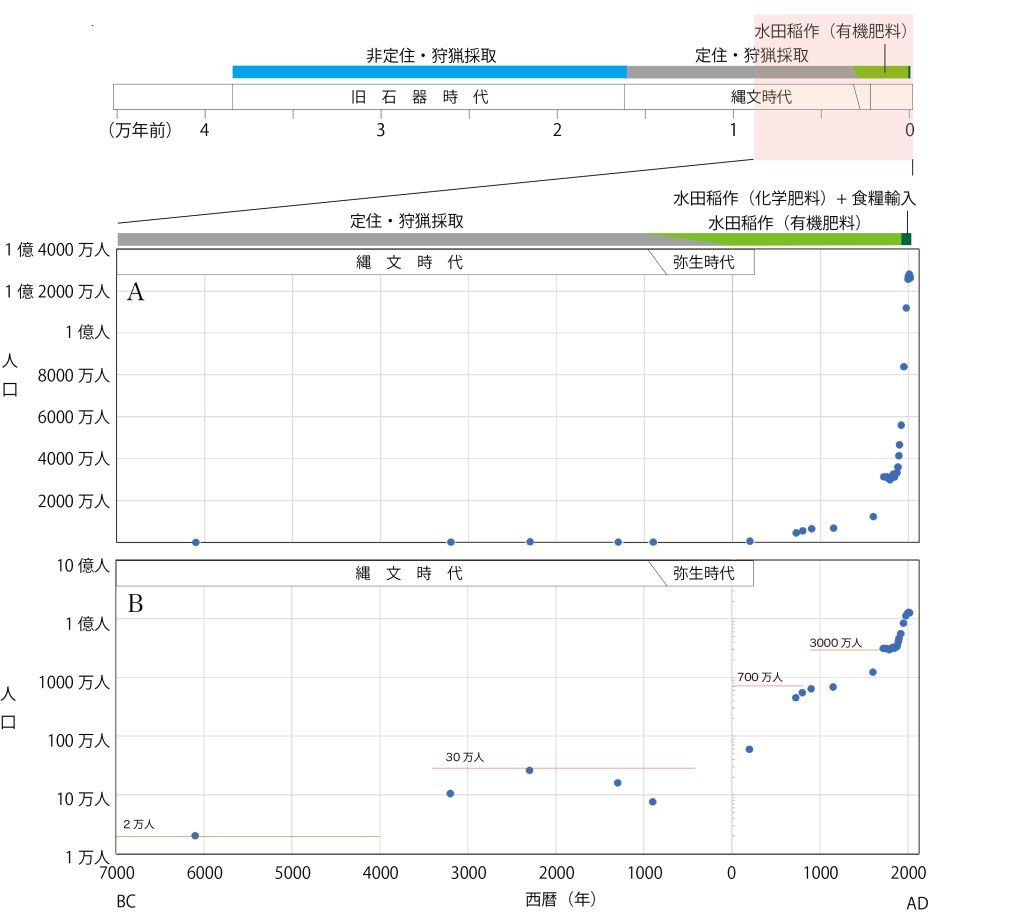

Next, I reviewed the number of people who have lived on this land in the Japanese Archipelago since humans began to live there. This is deeply related to its development, and the number of people increased significantly as it shifted from hunting and gathering, hunting and gathering + cultivation of hard-shelled nuts, rice cultivation using organic fertilizers, to rice cultivation using chemical fertilizers. During the Jomon period, which had a settled hunting and gathering lifestyle, the population’s upper limit was about 300,000 people, while during the Edo period, which practiced paddy rice cultivation using only organic fertilizers, the upper limit was about 30 million people. The current population of 120 million people heavily relies on rice cultivation using chemical fertilizers and the importation of food and feed.

Lastly, I organized the historical position of guano, mainly excrement from seabirds. Particularly in the 19th century, it was heavily used to replenish the depleted farmland in Europe and North America. Its effect was enormous and contributed significantly to food production in European and North American societies before the development of chemically synthesized fertilizers using the Haber-Bosch process and the exploitation of sedimentary phosphate deposits.

[2023.6.10 UPDATE]

はじめに──「ご馳走」の空気

澄み切った空の下、われわれが肺を膨らませるたびに78%の窒素(N2)と21%の酸素(O2)、1%のアルゴン(Ar)が送り込まれる。いくぶん数字を丸めているが、これを暗算で足してみると100%になってしまう★1。あれほど増加が懸念されている二酸化炭素(CO2)は0.04%に過ぎない。中学校のときだったか学校で、三大栄養素、もしくは肥料の三要素として「窒素、リン酸、カリ」と習った。「窒素」という言葉を字面通りに受け取ると、空気中には栄養素が溢れていることになる。しかし空気中の窒素はN2のかたちだ。NとNを結びつける三重結合[fig.1]はじつに強固で、容易にその結合を切断することはできない。ラン藻類やマメ科の根に共生する根粒菌などごく限られた微生物群が、直接、大気中のN2を利用できる。その一方、植物はもちろん、ほとんどの微生物もN2のままでは利用できず、だれかが硝酸態窒素(NO3-)やアンモニア態窒素(NH4+)に変えたものを取り込む。ラン藻類や根粒菌の視点からは、N2で満ちた空はご馳走に見えるのだろうが、それ以外の植物や微生物にとっては、なんとも歯がゆい景色に映るのだろう。素材としては申し分ないのに、そのままでは食べられない。われわれの世界に例えるならば、オーブン投入直前の成形されたパン生地だろうか。もう一手間かけないと、口にできない。

fig.1──窒素分子の構造式。3本の腕で強固に結びついている

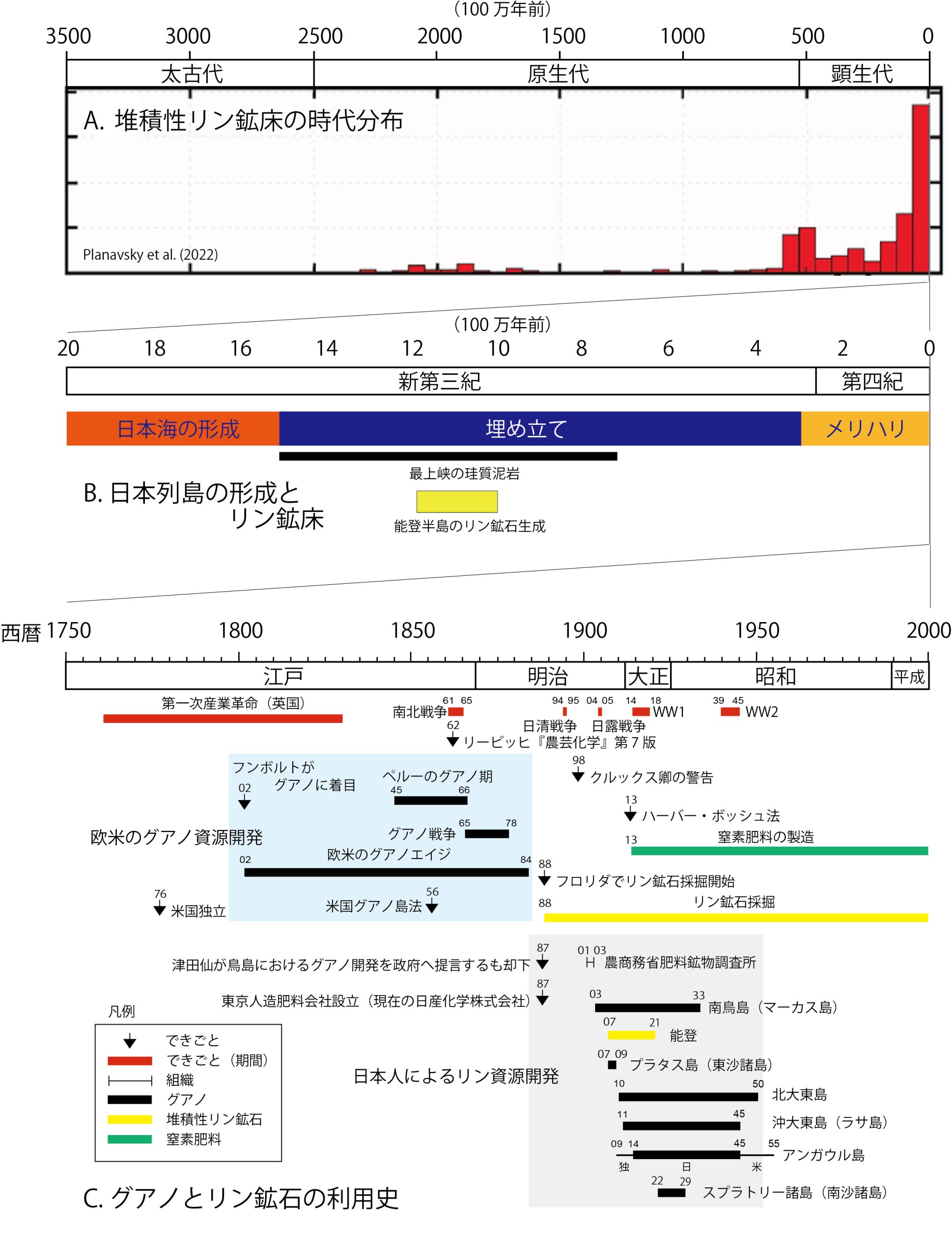

これは自然の摂理としてはとても興味深いが、稲光待ちというのも、農家にとっては落ち着かない話だろう。それを解消したのが、1913年のハーバー・ボッシュ法の開発[fig.2]である。この手法の一般化により、無尽蔵に存在する大気中の窒素を肥料に変換することが可能となった。ただし、それを維持するためには、膨大な電力とメタンが必要になる。いずれも化石燃料の安定供給が前提となるものである。「われわれは石油を食べている」と評される由縁だ。 そのため、肥料を論じるためには、化石燃料などエネルギー資源を含めた包括的な議論が必要となってしまう。しかしここでは、もう少し話を限定し、三大栄養素のうち窒素とリン酸を中心に、日本列島との関連性について見てみたい。

fig.2──肥料関連年表。A:堆積性リン鉱床の時代分布(Planavsky et al., 2022)☆1。資源的に重要な堆積性リン鉱床は先カンブリア時代の原生代最末期から現在にかけて生成されたものであることがわかる。特に、過去1億年間に作られたものが多い。B:日本列島の形成と堆積性リン鉱床の関連。図中の「メリハリ」等の意味は、伊藤(2022)☆2を参照のこと。C:グアノとリン鉱石の利用史。日本人によるリン資源開発については、平岡(2015)☆3と小林(2018)☆4を参照した

農業のはじまり、施肥のはじまり

最近のにわか勉強で知ったことを披瀝してしまって恐縮だが、農業を発明したのは、人間ではなかったらしい。現在も中南米やアメリカ南部に棲息するハキリアリは、「キノコ農園」を作っている★5。巣の中に葉を運び込み、さらに細かく噛み砕いたものを溜めておき、それに菌が繁殖するのを待つのである。しかも自分たちの好みの菌類が生えてくるのをただ気長に待つだけなく、自らの体内に共生する放線菌が作りだす抗生物質により、好みのもののみを培養しているのだ。「キノコ農園」と称される由縁である。栽培された菌類は、巣のなかで暮らす女王アリや幼虫にとって唯一の餌となる。約1万種いるといわれるアリのうち、このような菌食に特化したアリはわずか250種程度とのことだが、このアリの世界の少数派こそ、まさに地球における農業のパイオニアであろう。人類が農業をはじめたのは、たかだか1万年前。ハキリアリとその仲間たちは、人類が地球にまったく存在していなかった数千万年も前から、このような営みを続けてきた。

では、ハキリアリの農業と現在人間が行っているそれは、どのような点で異なるか。最大の違いは、成果物を交換の対象としないことだろう。栽培された「キノコ」はすべてその巣のなかで消費される。タケノコと交換したり現金化もされない。

都市が発達し、農地が都市で生活する者たちの食料供給源となり、農村から都市へ物の流れが過剰になってしまうと、どうしても農地への施肥が必要となる。光合成により穀物や野菜は成長する。中学校の理科では、水と二酸化炭素、それに日光があれば光合成が成立すると教わる。しかしそれは、基本を押さえるために簡単化したものだ。実際には、もっと複雑で、元素で数えると十数個が必要となる。

植物の生育に不可欠な養分のうち、比較的多量に必要な必須元素は9つあり、多量要素とも呼ばれる。また、同様に不可欠な必須元素ではあるが、わずかでよいものは8つ。これは微量要素と呼ばれる。一方、すべての植物ではなく、特定の植物の生育に必要となる元素が有用元素である★6。これらのうち、炭素、水素、酸素は大気中の二酸化炭素や酸素、また土壌中の水から供給されている。それ以外の元素は、水に溶けたかたちで根を通してもたらされる。

日本列島をつくる地殻の化学組成

わたしは昭和30年代生まれの一典型らしく、司馬遼太郎作品にいくらか親しんだ。彼の随筆のなかで、日本を訪れた外国人がその自然の豊かさに驚くとともに、自国との相違を嘆く、という表現がなされている場面がある。はたして、なぜ日本列島は自然が豊かなのか。まず、雨が多い、それも植物の成長に重要な春から夏にきちんと降る、ということが大きい。また日照時間も長い。では、今回問題にしている肥料の面からはどうなのだろう。つくばの産総研の研究者が行った仕事で、日本列島を構成している岩石を地道に分析した例がある★7。富樫茂子らは日本列島に分布している典型的な岩石・堆積物から37個を精選、厳密に分析し、列島における分布の割合を加味して、日本列島平均値を求めた。これは地質学的には「新しい変動帯の上部地殻の平均値」として位置づけられる。

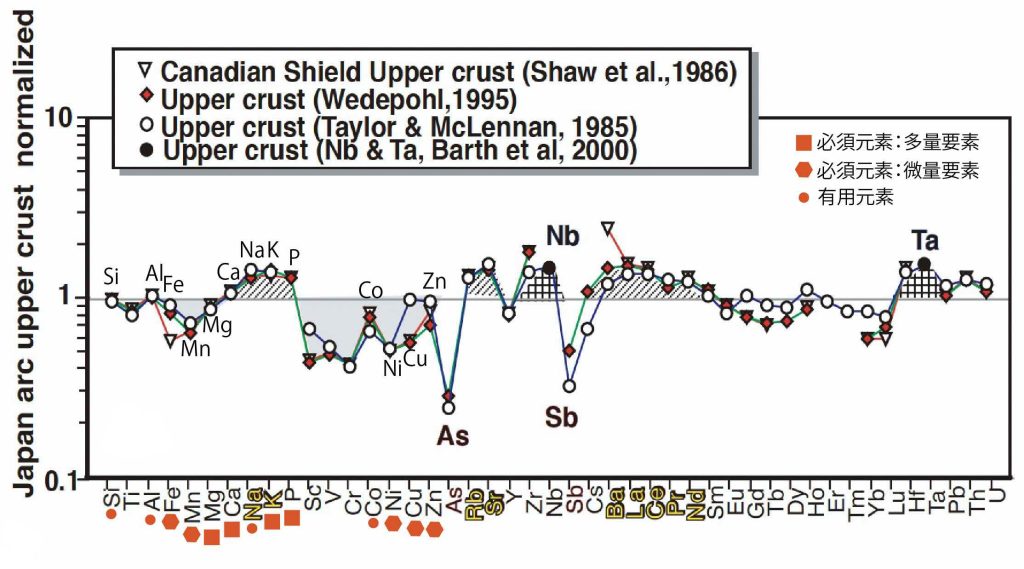

fig.3は、この日本列島平均を基準として、古い大陸地殻の岩石を見たものだ。基準が日本なので、この図で1より上にプロットされている元素は、日本列島よりも大陸に富むものだ。逆に1より小さいものは、日本列島に富む元素ということになる。

fig.3──日本の地殻組成を基準として大陸地殻の値を表現。

Togashi et al. (2000) ☆5のfig.4を一部修正

まず、この図を活用して、日本列島に分布する土壌のもとになる岩石や地層に、必須元素・有用元素がどれくらいあるか見てみよう。これによると、日本列島は、世界の大陸を作る岩石と比較して、微量必須元素であるマンガン、ニッケル、銅などには富んでいる一方、三大栄養素であるカリウムやリンには乏しいのだ。どうやら土壌のもとになる岩石中のカリウムやリン濃度が、日本が植生豊かな要因ではないようだ(ちなみに、岩石の無機地球化学を扱う際、通常、窒素は分析されないので、残念ながらこの図でも示されていない)。

じつは、岩石の組成そのものよりも「新しい変動帯」というところがミソだ。安定大陸は、日本列島と比較して、カリウムやリンに富むかもしれないが、それが風化・侵食され流れ出てしまえば、それでおしまいである。風化されていない岩石が再び露出するきっかけがあまりない。一方、新しい変動帯では、岩石がひっかきまぜられ、未風化の岩石が地表付近に現れるチャンスが大きい。この視点でいえば、火山噴火、断層運動、地すべりなどは、未風化の岩石が地表に露出する運動にほかならない。それに雨の作用も加わり、侵食作用、洪水も岩石のかき混ぜに拍車をかける。

日本の人口動態となりわい

この連載は、仮にもうひとつ真っ新な日本列島が発見されたとして、それをどんなふうに使っていけばよいか、柔軟な発想で考えていこう、という点をモチベーションとしている★8。それには、もちろん何人で、どんなふうに暮らしていくべきかということも含まれる。まず、この「岩石がひっかきまぜられ、未風化の岩石が地表付近に現れるチャンスが大きい」という特徴を有する新しい変動帯に、どれくらいの人たちが住んできたのか、おさらいしてみよう。fig.4には、過去1万年というスケールでみたときの日本列島における人口の変遷となりわいの概要を示した。fig.4のAとBは使用したデータは全く同じであり、ただ、縦軸の人口を線形目盛にしているか(A)、対数目盛にしているか(B)という表現方法の違いだ。とくに、線形目盛で表現したfig.4-Aをみると、明治時代以降の過去150年間の人口増加がいかに急激であり、これまでの約3.8万年間とまるで異なることが実感できる。

fig.4──日本列島における人口変化(Aは縦軸が線形、Bは縦軸が対数)となりわいの関係。データは縄文時代から1995年までは鬼頭(2000)☆6、それ以降は総務省統計局の『人口推計』☆7を参照。また、日本列島における水田稲作の展開については佐藤(2020)☆8を参照

縦軸を対数目盛で示したfig.4-Bでは、西暦1800年以前について、細かな変化の様子も読み取れる。縄文時代(約1.6万年〜約3,000年前)、定住が基本であった。人々は地域のさまざまな種類の魚や貝、カモやキジなどの鳥、哺乳類としてはシカ、イノシシ、ウサギなど多様な動物群に加え、クルミ・クリなど堅果類を組織的に栽培し豊かな食生活を送っていた。それでも人口は30万人程度が上限であったことがわかる。人口30万人というと、現在の自治体では秋田市や久留米市の規模であり、それが日本列島に分散して生活していたこととなる。

縄文時代よりも前、旧石器時代(約3.8万年前〜約1.6万年前)の日本列島における人口の資料を見つけることできなかったが、縄文時代を超えることはなかろう。日本列島で、狩猟採取を営んでいた時代、人間が生息可能と思われる土地の面積を、田中(2018)★9から概算すると約1,270万haとなる。一般に、狩猟採取の形態では、人間一人養うために最低でも20〜100haの面積が必要とされている★10。その割合で列島の生息可能域全体に目一杯詰め込むとしても、単純に計算すると約13〜63万人となり、縄文時代の上限30万人と桁で合っている。

旧石器時代と縄文時代は非常に長期にわたっており、それらを合算して考えると、日本列島が人類の生活の場となった期間の93%程度を占める。日本列島に人が暮らしてきたほとんどの期間、30万人以下で暮らしていたことがわかる。

水田稲作が日本各地に定着していったことで人口30万人の壁を突破し、紀元前後ごろには約60万人に達したらしい★11。田畑にどのように施肥されてきたか、ということは、記録も乏しく明確にわかっているわけではないが、基本的には堆肥、厩肥、草木灰、刈り敷きなど有機肥料であったと考えられている★12。平安時代の後半には人口は700万人のレベルまで増加したが、そこでまた頭打ちになる[fig.4-B]。戦国時代以降、裕福な農家は魚肥など金肥(金銭を支払って買い入れる肥料)を活用したが、それはごく一部、限られたものであった。さらに、江戸時代には、大都市から近郊農村へと、船や牛馬を活用した組織的な糞尿の運搬が行われ、下肥が作られ、その使用もはじまった。通りかかった馬が落としていった馬糞はすぐに回収され、道路はきれいに保たれていた、とする逸話も多数残されている。江戸時代、積極的な新田開発を行い、都市と近郊農村との間に有機的物質循環の地域システムが形成され、かつ海という陸の外から得た肥料を活用した状態であっても、人口は3,000万人で足踏み状態になる[fig.4-B]。しかも、この3,000万人で安寧に暮らせたわけではなく、環境にもかなりの無理を強いた。結果、江戸末期には森林も荒廃し、禿げ山だらけになっていた★13。入会地としての里山の機能は崩壊寸前であったのだ。日本列島に3,000万人、というのは、有機肥料のみを用いた場合のひとつの限界としてよいのだろう。

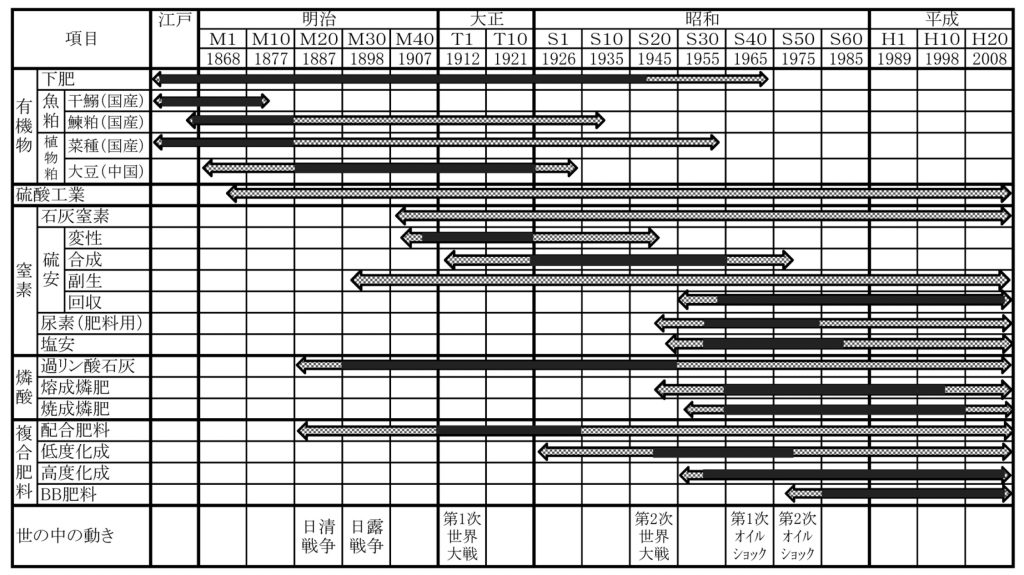

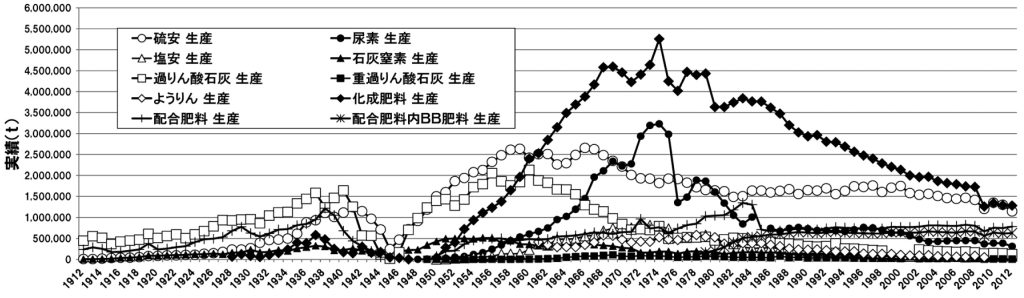

明治時代に入っても伝統的な有機肥料の施肥は継続して行われていたが、それに加え、さまざまな種類の化学肥料が使用されはじめる[figs.5, 6]。郊外型の大型ホームセンターの園芸コーナーをぶらぶら歩くと、牛糞・豚糞・鶏糞などをベースにした各種堆肥、油かす、もみ殻くん炭など有機肥料が、人通りの多い目立つところに陳列されているのに対し、化学肥料は、申し訳なさそうに奥のほうにひっそりと置かれている。家庭菜園・市民農園を楽しみたい人たちは、有機肥料がお好みだからだろう。

しかし、もちろんプロの農家が使用する肥料としては、化学肥料の役割はきわめて大きく、その使用量は大正・昭和と増え続ける。特にその使用が著しく増加するのは第二次大戦後、高度成長期であることがわかる[fig.6]。この化学肥料を活用した集約的農業による食物増産、さらには食糧・飼料の輸入などのお陰で、この列島に暮らす1億人を超える人たちの胃袋を膨らませることができるようになった。一方、化学肥料の使用量としては1970年代中盤をピークとし、それ以降は次第に少なくなっていく。

fig.5──江戸時代から平成までの肥料の変遷。小林(2018)☆9 の表 2 を引用

fig.6──大正時代以降の我が国の化学肥料生産量の推移江戸時代から平成までの肥料の変遷。小林(2018)☆10の図1を引用

良質の肥料──グアノ

肥料の歴史を勉強すると、かならず出てくるのがグアノである。これは、おもに海鳥の糞が陸上にうずたかく溜まったものだ。著名な産地として、ペルー沖のチンチャ諸島がある[fig.7]。グアノは、チンチャ諸島がインカ帝国の版図であった頃には、すでにその肥料としての有効性は認識されており★14、特に海岸地域でトウモロコシ栽培に活用されていた★15。

fig.7──チンチャ諸島におけるグアノ採取の様子

(wikimedia commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DSCN5766-guano-glantz_crop_b.jpg)

インカの皇女とスペインのコンキスタドールのあいだの子であるベーガが、肥料としてグアノがどれほど有効であるかをスペイン人たちに盛んに説いたが、当時のスペイン人は金肥よりも金そのものに興味があったのだろう。グアノには目もくれなかった★16。

ヨーロッパの人たちがグアノに注目したのは、インカ帝国がスペインによって滅亡(1533年)してから270年後である[fig.2]。19世紀初頭にドイツ人地理学者のフンボルトがヨーロッパに持ち込んだグアノは、化学分析の結果、三要素である窒素、リン酸、カリウムをすべて含む、きわめて優良な肥料であることが判明した。以降、グアノはチンチャ諸島から大量に持ち出され、1850年代にはグアノ取引も最盛期となり、年間30万tが英国へ、15万tが米国へと運ばれ、土地が痩せ細りかけていた旧大陸と新大陸に鋤き込まれた★17。そして3世紀前には、グアノに見向きもしなかったスペイン人は、力尽くでチンチャ諸島を奪いにかかり、1865年、その領有を巡って、ペルー・チリ・エクアドル・ボリビア連合との戦争が勃発した[fig.2]。この戦争は13年間の長きに渡ったが、結果、連合国側の勝利に終わっている。しかし、せっかく旧宗主国の手に渡らなかった島々であるが、グアノ資源はほどなく枯渇し、1880年代末には英国への輸出量は年間2万tになっている。そして現在は、採取されなかった低品位グアノが露出する荒れ地となっている[fig.8]。

ペルー史では、グアノの輸出により国が繁栄し安定した時期をグアノ期(The Guano Era:1845〜66年)と呼称されている★18[fig.2]。日本史において、この時代はちょうど幕末であり、fig.4に見られるように、人口3,000万人で頭打ちになっていた時代に相当する。

fig. 8──現在のチンチャ諸島の様子。Google Earthより引用

前編のまとめ

「鏡の日本列島6:列島の肥料(前編)」では、まず日本列島を形づくる岩石を「肥料」という視点で整理してみた。その結果、岩石中にもともと含まれる成分としての肥料は、とくに豊富ではないことが明らかとなった。しかし、地球科学的に若い変動帯に相当する日本列島では、未風化の岩石が地表に露出するチャンスが大きく、その点が農地として列島を眺めた場合の優れた点であり、含まれる肥料分の少なさを補って余りある。つぎに、人間が日本列島で生活をし始めてから、この土地に何人で暮らしてきたかをおさらいした。それは、なりわいと深く関係し、狩猟採取、狩猟採取+堅果植物の栽培、有機肥料を活用した稲作、化学肥料をも活用した稲作、と変化していくにしたがって、大きくその数を増やしてきた。

最後に、主に海鳥の排泄物であるグアノの世界史上での位置づけを整理した。

後編では、最後に紹介したグアノが南米大陸の西端で大量に作られた自然科学的な背景、また、現在、世界的に流通しているリン資源である堆積性リン鉱床のでき方、その日本列島における分布など見ていき、まとめとしたい。

注

★1──ここでは水蒸気の濃度を無視している。

★2──伊藤孝+伊藤開「日本とフィリピンにおける若者の雷経験・雷理解──災害文化としての雷」(茨城大学教育学部紀要[教育科学]、68、2019、463〜482頁)

★3──https://www3.nhk.or.jp/news/special/sci_cul/2022/10/special/kenkyushitsu/scicallab6/

★4──宮沢賢治『グスコープドリの伝記』(1932)

https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/1924_14254.html

★5──、ルース・ドフリース『食糧と人類──飢餓を克服した大増産の文明史』(小川敏子訳、日本経済新聞出版、2016)336頁 更科功「農業する昆虫『ハキリアリ』のすごい能力」(2019)

https://diamond.jp/articles/-/222703

村上貴弘「村上先生のアリ研究記(1)──農業するアリ“ハキリアリ”の生態に迫る! 」

https://academist-cf.com/journal/?p=1153

★6──露崎史朗「栄養素」(北海道大学)

https://hosho.ees.hokudai.ac.jp/tsuyu/top/dct/nutr-j.html

★7──Togashi, S., Imai, N., Okuyama - Kusunose, Y., Tanaka, T., Okai, T., Koma, T., & Murata, Y. (2000), “Young upper crustal chemical composition of the orogenic Japan Arc,” Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 1(11).

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2000GC000083

★8──拙論「鏡の日本列島 1:『真新しい日本列島』の使い方を考えるために」

★9──狩猟採取時代の人間の生息可能面積は、田中(2018)の見積もり結果(表1)から、山地、火山、後背湿地、旧河道、三角州・海岸低地、砂州・砂礫州、砂丘、干拓地、埋め立て地、湖沼を除いたものである。出典=田中靖「1kmメッシュ数値標高モデルと地形分類デジタルマップに基づく日本の主要四島の地形構造」(駒澤地理、54、1-14、2018)

★10──デイビッド・モントゴメリー『土の文明史』(片岡夏実訳、築地書館、2010)326頁

★11──石毛直道『日本の食文化史──旧石器時代から現代まで』(岩波書店、2015)、312頁

★12──久馬一剛「農業に於ける下肥(ナイトソイル)の利用」(『肥料科学』35(35) 、75〜108、2013)

★13──太田猛彦『森林飽和──国土の変貌を考える』(NHK出版、2012)260頁

★14──高橋英一『肥料になった鉱物の物語──グアノ、チリ硝石、カリ鉱石、リン鉱石の光と影』(研成社、2004)172頁

★15──山本紀夫「第5章 インカ帝国の農耕文化──主としてクロニカ史料の分析から」(国立民族学博物館調査報告、117、2014)159〜207頁

★16──ルース・ドフリース『食糧と人類──飢餓を克服した大増産の文明史』(小川敏子訳、日本経済新聞出版、2016)336頁

★17──同書、136、336頁

★18──同書、336頁

https://en.wikipedia.org/wiki/Guano

☆1──Planavsky, N. J., Asael, D., Rooney, A. D., Robbins, L. J., Gill, B. C., Dehler, C. M., Cole, D. B., Porter, S. M., Love, G. D., Konhauser, K. O. and Reinhard, C. T. (2022), "A sedimentary record of the evolution of the global marine phosphorus cycle", Geobiology, 21(2), 168-174.

☆2──/04-serial_01/

☆3──平岡昭利『アホウドリと「帝国」日本の拡大』(明石書店、2012)288頁、平岡昭利『アホウドリを追った日本人──一攫千金の夢と南洋進出』(岩波新書、2015)212頁

☆4──小林新「肥料技術の現在・過去・未来(1) 江戸時代の下肥流通から近代肥料産業の勃興まで」(『日本土壌肥料学雑誌』89(2) 、2018、173〜180頁)

☆5──Togashi, S., Imai, N., Okuyama - Kusunose, Y., Tanaka, T., Okai, T., Koma, T. and Murata, Y. (2000), "Young upper crustal chemical composition of the orogenic Japan Arc", Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 1(11).

☆6──鬼頭宏『人口から読む日本の歴史』(講談社学術文庫、2000)288頁

☆7──https://www.stat.go.jp/data/jinsui/

☆8──佐藤洋一郎『米の日本史──稲作伝来、軍事物資から和食文化まで』(中公新書、2020)290頁

☆9──☆4と同じ

☆10──☆4と同じ

いとう・たかし

地質学、鉱床学、地学教育。茨城大学教育学部教授。NHK高校講座「地学」講師(2005〜12)。主な共著=『地球全史スーパー年表』(岩波書店、2014)、『海底マンガン鉱床の地球科学』(東大出版会、2015)など。主な論文=「自然災害に対する危機意識と実際の行動──フィリピン・ヴィサヤ地域の場合」(単著、2017)、「青森県深浦地域の新第三系マンガン鉱床から産出した放散虫化石とその意義」(共著、2019)など。

【Issue vol.1】

鏡の日本列島 1:「真新しい日本列島」の使い方を考えるために/Mirrored Japan 01: Towards the Development of “Mirrored Japan”/镜中的日本列岛 1:思考“全新的日本列岛”之使用方法

【Issue vol.2】

鏡の日本列島 2:日本列島のかたち──なぜそこに陸地があるのか/Mirrored Japan 02: The Shape of the Japanese Archipelago -- How nature shaped its current form/鏡中的日本列島-2:日本列島的形狀──為何那裡會有陸地?

【Issue vol.3】

鏡の日本列島 3:鉄なき列島/Mirrored Japan 03: Archipelago without Iron/镜中的日本列岛-3:无铁之岛

【Issue vol.4】

鏡の日本列島4:芭蕉と歩く「改造」後の日本列島/Mirrored Japan: The “remodeling” of the Japanese archipelago and its expression in the works of Basho/镜中的日本列岛-4:与松尾芭蕉同游“改造”之后的日本列岛

【Issue vol.5】

鏡の日本列島5:「お国柄」を決めるもうひとつの水/Mirrored Japan 05: Water from deep determined the characteristics of the Japanese archipelago/镜中的日本列岛5:决定列岛特征的深层之水

- 鏡の日本列島6:列島の肥料(前編)

-

Mirrored Japan 06: Fertilizer of the Archipelago (Part 1)

/镜中的日本列岛 06:列島的肥料(前篇)

伊藤孝/Takashi Ito

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜)