連載

鏡の日本列島7:列島の肥料(後編)

伊藤孝【HBH同人】

Mirrored Japan 07: Fertilizer of the Archipelago (Part 2)Takashi Ito【HBH editor】

镜中的日本列岛-7:列岛的肥料(后篇)

In “Mirrored Japan 07: Fertilizer of the Archipelago (Part 2),”, I introduced guano, continuing from the first part. In particular, I considered why “high-quality” guano was produced in large quantities at the eastern end of the Pacific Ocean, but not in the western part of the Ocean, where the Japanese archipelago is located. I then looked at the formation of sedimentary phosphorus deposits, today’s main source of phosphorus.

The guano from the Chincha Islands, which was the main guano-producing area in the 19th century, is classified as nitrogen guano and is an ideal fertilizer containing all three main macronutrients of nitrogen, phosphoric acid and potassium. On the other hand, the guano from the West Pacific that Japan was developing is phosphate guano. Among the three elements, it contains a large amount of phosphoric acid, but is poor in nitrogen and potassium. Differences in guano by production area reflect the climatic conditions of the place of production. The Chincha Islands off the coast of Peru are extremely dry, while the lower latitudes of the western Pacific receive more rainfall. Therefore, in the latter, nitrogen and potassium are eluted through biodegradation in the process of changing birds’ excrements into guano.

In addition, the Chincha Islands correspond to the upwelling area of intermediate and deep water. Nutrients contained in the upwelling water support high biological production in the surrounding area and support the food of the guano-producing organisms represented by Humboldt penguins. Sedimentary phosphate deposits, which are currently the world’s major phosphorus resources, are diagenetic products of plankton that occurred in large quantities in upwelling regions during geological time. It is very interesting that the upwelling supports the production both of guano and sedimentary phosphate deposits.

[2023.11.10 UPDATE]

はじめににかえて

昔話で恐縮だが、大学院修士課程の頃、とある雑談の席で「料理の旨さはもちろん重要だけど、それより、誰と食べるかが重要なんじゃないですかねえ」という言葉を発してしまったことがある。軽い一言のつもりだった。含意も他意もない。結果、場の空気が一瞬で凍り付き、その後、小一時間ほど説教をいただいたことがある。小一時間は大げさかもしれないが体感ではそれぐらいに感じた。その方の主張は、味には絶対的かつ厳格な基準があるというものだ。そしてその基準は、生半可な雰囲気で揺らぐようなものではない。若輩すぎて知らなかったのだが、その方は地球化学の分野では自他共に認めるグルメ王にして、論客。時すでに遅し。大学生協の定食でも旨い!と感じる大学院生が発言してはいけない種類のトピックだったのだ。

それは、今となっては赤面エピソードのひとつだが、重要な教訓も得た。食は、人の魂に直接訴えかける、この上なく価値をもつものなのだ、と。

味でさえ(また叱られる)そうなのだ。いわんや飢えまでからむと、その緊張度は例えようがない。食糧確保が直接・間接の原因になった諍い・戦争・紛争は無数にある。信玄と謙信が川中島を舞台として、12年に5回も戦火を交えたのは、同地の穀倉地帯を押さえるためだった。先の「鏡の日本列島6:列島の肥料」(前編)で扱った、チンチャ諸島の領有権をかけたグアノ戦争は、人間が直接口にできるものではないが、元となる肥料を巡っての闘いであった。

そもそも肥料の三要素のうち、窒素とカリウムを含む硝酸カリウムは、伝統的な黒色火薬の主な原料であることもまた皮肉なことである。どのように資源を配分するかは、兵站に対する考え方次第だろう。

ここで、前編の概要をおさらいし、後編の展望を述べ、本論へとつなげたい。

「鏡の日本列島6:列島の肥料」(前編)では、まず日本列島をつくる岩石を、肥料という観点で整理した。その結果、岩石中にもともと含まれる成分をみると、植物にとって必須となる元素は、それほど多くないことがわかった。一般に、日本列島は植生が豊か、と考えられているが、それを担う肥料分は、新しい変動帯に特有の「地面がひっかきまぜられ、未風化の岩石が地表付近に現れるチャンスが大きい」という特徴に負っていると考えた。濃度は低いながら、つぎからつぎへと地表に現れ、大気や水と接する機会が確保される、というイメージだ。

続いて、日本列島の人口の推移を振り返った。われわれの先祖は、狩猟採取、狩猟採取+堅果植物の栽培、有機肥料を活用した稲作、化学肥料をも活用した稲作と、なりわいを変化させ、人口を増加させてきたことになる。これは、かならずしも肥沃ではない土地における食糧確保の工夫の歴史といえるだろう。

そして、ヨーロッパや北米において19世紀人の食を支えた立役者といえるグアノについて振り返った。

今回の後編では、「良質な」グアノが太平洋の東端で大量に作られたにもかかわらず、なぜ日本列島が位置する太平洋の西側では作られなかったのか、を考えてみたい。また、現在の主要なリン資源である堆積性リン鉱床のでき方、その日本列島における分布などを見ていき、まとめとする。

アホウドリとグアノ

ペリーが黒船で来航したのは1853年であるが、これはまさにチンチャ諸島からグアノの持ち出しの最盛期であるグアノ期にあたる。ヨーロッパと米国がグアノの効果に沸き立ち、大量に消費していた時代だ。しかし、ペリーは日本列島にグアノを探しにきたわけではない。太平洋の西の端までやってきた米国の捕鯨船は、帰国の途につくまえに、新鮮な飲み水を補給しなければいけない。彼らは、肥料ではなく燃料(鯨油)の安定確保のため、西太平洋での物資補給地を開発すべく日本へ圧力をかけた。しかし、わずか3年ばかりのあいだに状況は一変する。米国は1856年にグアノ島法を発令[fig.1−C]。この法律は乱暴で、所有が確定していない島々で米国人がグアノを発見・採掘すれば、その島は米国の領土になる、というものだ。米国人のなかでもとくに山っ気の多い人たちは太平洋を西へ西へとグアノが分布する島を探し求める。この活動は「グアノ・ラッシュ」と呼ばれる★1。

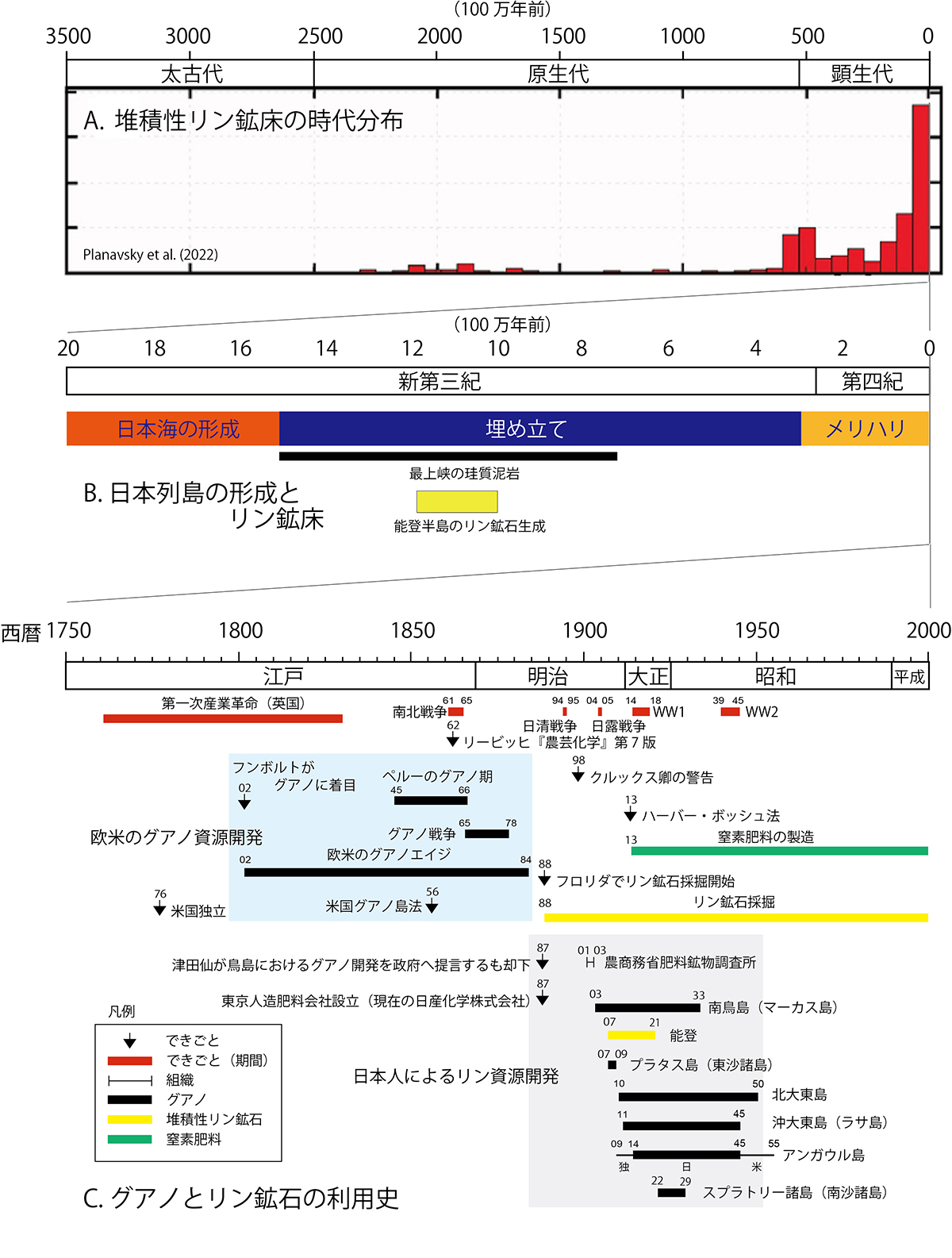

fig.1──肥料関連年表。A:堆積性リン鉱床の時代分布(Planavsky et al., 2022)☆1。資源的に重要な堆積性リン鉱床は先カンブリア時代の原生代最末期から現在にかけて生成されたものであることがわかる。特に、過去1億年間に作られたものが多い。B:日本列島の形成と堆積性リン鉱床の関連。図中の「メリハリ」等の意味は、伊藤(2022)☆2を参照のこと。C:グアノとリン鉱石の利用史。日本人によるリン資源開発については、平岡(2015)☆3と小林(2018)☆4を参照した。

☆1──Planavsky, N. J., Asael, D., Rooney, A. D., Robbins, L. J., Gill, B. C., Dehler, C. M., Cole, D. B., Porter, S. M., Love, G. D., Konhauser, K. O. and Reinhard, C. T. (2022). A sedimentary record of the evolution of the global marine phosphorus cycle. Geobiology, 21(2), 168-174.

☆2──/04-serial_01/

☆3──平岡昭利『アホウドリと「帝国」日本の拡大』(明石書店、2012)288頁、平岡昭利『アホウドリを追った日本人──一攫千金の夢と南洋進出』 (岩波新書、2015)、212頁

☆4──小林新「肥料技術の現在・過去・未来 (1) 江戸時代の下肥流通から近代肥料産業の勃興まで」(『日本土壌肥料学雑誌』89(2)、2018、173-180頁)

一方、やや遅れ、日本人のなかでもとくに山っ気の多い人たちは、鳥のフンの堆積物であるグアノではなく、鳥そのものを採り始める。無人島にいるアホウドリだ。明治20(1887)年当時、ヨーロッパではアホウドリの羽が非常に高値で取引されていた。女性用帽子などに羽根飾りが多用されるなど、ファッション素材として大流行していたためだ。翌明治21年には、鳥島で40万羽が撲殺され、ヨーロッパへ輸出されている★2。結果、元締めは大富豪になった。そもそも、なぜ撲殺なのか、というと、無人島に住むアホウドリは人間に恐れを抱かないからだ。かつ身体の構造上、陸上では動きが緩慢にならざるをえない。しかし、そんなペースで採り続ければ、やがて島中のアホウドリがいなくなる。そしてまた別のアホウドリの楽園を探す、の繰り返し。我も我もと参入者も増え、皆、太平洋を東へ東へとアホウドリを探し続ける。この活動を、平岡昭利は「バード・ラッシュ」と呼称している★3。 日本の領海や排他的経済水域(EEZ)の面積は約447万㎢(日本の国土の約12倍の広さ)であり、世界第6位。海洋大国である、と言われる。離れ小島の領土がひとつあるだけで、それを中心にぐるりと200海里の半径で一周がEEZになるからだ。この「海洋大国」という呼び名は、通常、肯定的で誇らしさを含むニュアンスで語られることが多いように思われる。しかし、歴史的な経緯としては、アホウドリを求め、荒くれどもがまだ見ぬ島を探しあて、そこで撲殺・密漁という「経済活動の実績」を積み重ねたことで、島の主権を得たことに起因している。現在の感覚でいえば、あまり品の良いものではないのである。

さて、世界で一番広い海洋である太平洋であっても、両者はやがて遭遇する。グアノ・ラッシュとバード・ラッシュのぶつかり合いである。明治30年代、南鳥島やミッドウェー諸島などを舞台に、ついに両方からのラッシュが激突する。これら、アホウドリを希求する活動と帝国日本の領土拡張、米国とのいざこざの経緯は、平岡昭利の労作★2で詳細に紹介されている。

無人島で鳥を採り尽くしたあと、もしくはせっかく手つかずの島々に辿りついてもアホウドリがいなかった場合、ただでは起きない精神が発揮される。日本でも、グアノが良質の肥料となることが認識されはじめたからだ。fig.1に示したように、1903年以降、さまざまな島で日本人によるグアノの開発が始まっている。南沙諸島にまで食指を伸ばしていたことには驚いた。これは時期的には、欧米でのグアノ熱が冷めたあとであり、かなり奥手といえる。しかし、第一次大戦、第二次大戦中、物流が途絶え、海外から肥料原料を調達できないなか、日本人の食を守るという意味では、きわめて貴重なものとなった★4。

なぜ日本列島にはチンチャ諸島がないのか?

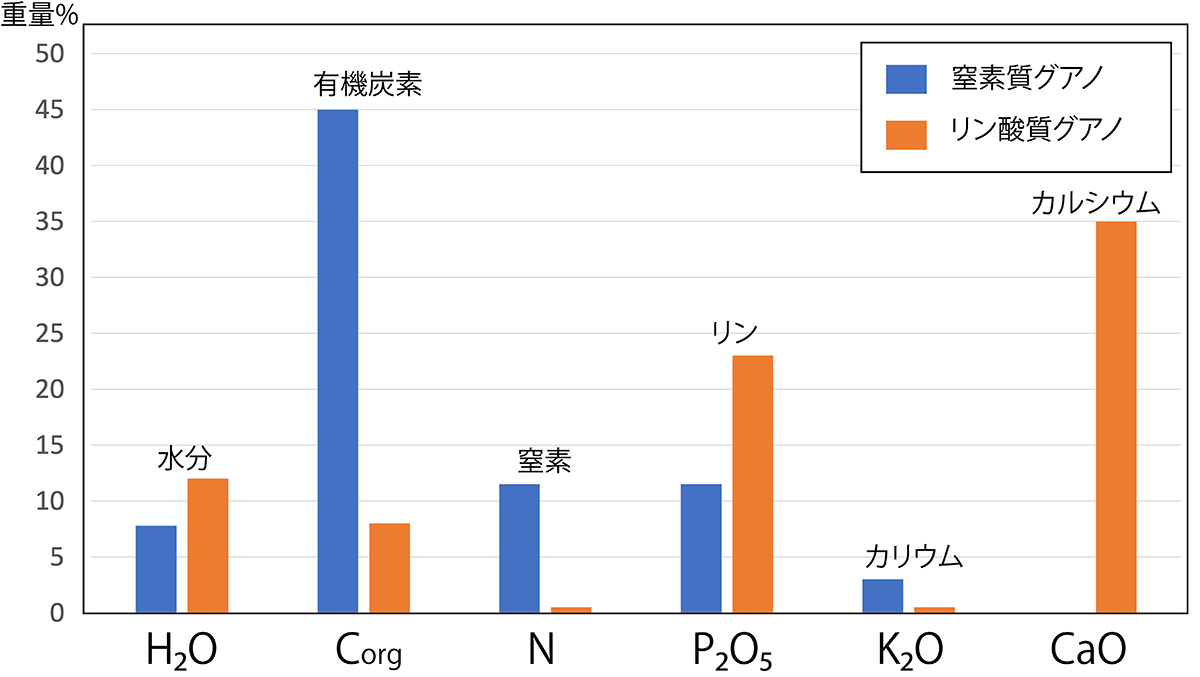

グアノはさまざまな視点で分類することができるが、成分的には、窒素質グアノとリン酸質グアノの2つに分類できる[fig.2]。この名称から誤解してしまいそうになるが、前者は、窒素質グアノという名称でありながら、窒素だけでなく三要素である窒素・リン酸・カリウムが豊富に含まれている。一方、リン酸質グアノは、リン酸に富み、他にカルシウムも多く含んでいるが、窒素とカリウムには乏しい[fig.2]。すなわち、窒素質グアノは、これ単独で三要素に富むバランスのとれたよい肥料なのだ。

fig.2──グアノの化学組成。データはSchnug et al. (2018) ☆5より引用。窒素質グアノは、肥料の三要素である窒素、リン酸、カリウム、すべてに富んでいる。

☆5──Schnug, E., Jacobs, F. and Stöven, K. (2018). Guano: the white gold of the seabirds. Seabirds, 81-100.

fig.3に、世界における主要グアノ産地の分布を示したが、窒素質グアノの産地は非常に少なく、チンチャ諸島に代表される大陸の西端に限られている。一方のリン酸質グアノは分布が広い。日本が南方の島々で開発したグアノもすべて後者である。

fig.3──世界のおもなグアノ産地。Schnug et al. (2018) ☆6のFigure 5を引用。図中のA〜Gはリン酸質グアノ、H〜Kは窒素質グアノ、Lは鳥ではなくコウモリのグアノ。なお、この図でチンチャ諸島の位置はH付近である。

☆6──Schnug, E., Jacobs, F. and Stöven, K. (2018). Guano: the white gold of the seabirds. Seabirds, 81-100.

2023年の2月末、国土地理院が「我が国の島を数えました」というプレス発表を行い、一部で話題になった。これまでは約7,000であったが、現在の技術を駆使して、精密に測量をした結果、実は倍の14,125個、島があったというものだ★5。

それにしても、14,000個を超える世界有数の島国でありながら、なぜ日本列島を構成する島々では窒素質グアノは形成されないのだろうか。鳥のフンという意味では共通しているので、それが長期に渡り、うずたかく溜まっていく過程に違いがあるいうことだ。

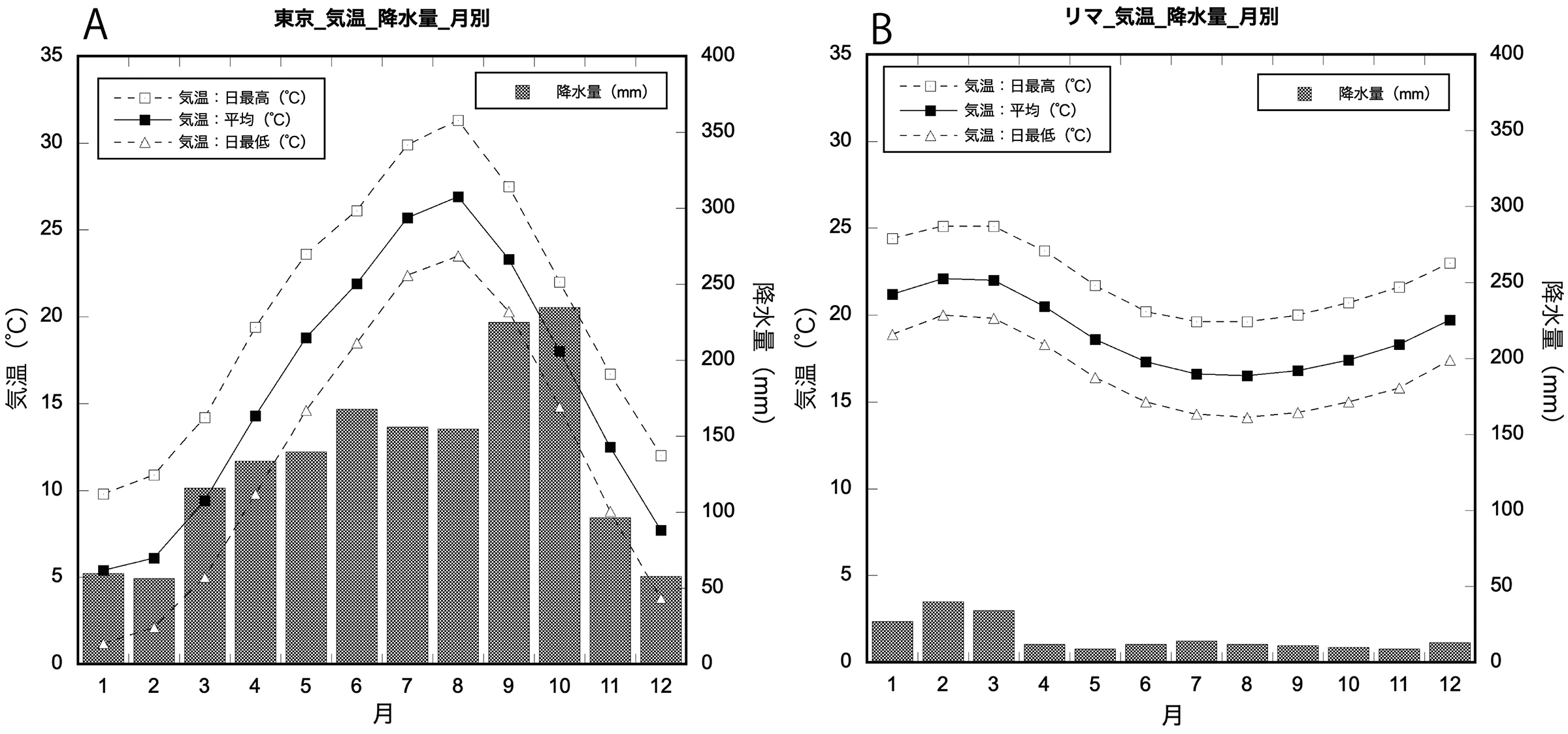

fig.4を見れば一目瞭然だろう。これは日本とペルーの首都の気象条件を比べたものだ。ペルーの首都であるリマは東京都同様に太平洋に面した低地に位置する都市であるが、一年を通して雨が降らない。チンチャ諸島はリマの南190kmに位置し、同じ気候帯である。そのような気候帯に属するチンチャ諸島では、鳥のフンは大雨で洗い流されることもなく、溜まる一方である。

fig.4──東京(A)とペルー・リマ(B)の気温、降水量。東京のデータは2020年平年値(1991〜2020年平均)で、気象庁のホームページより入手、リマのデータは2021年平年値(1991〜2021年平均)で、以下のホームページより入手。

https://en.climate-data.org/south-america/peru/lima/lima-1014/

このような極端に乾燥した地域ではなく、それなりの降雨がある場合、鳥のフンは雨によって流されるだけでなく、高温多湿下で生分解されてしまう。とくに日本で言えば、南鳥島や北大東島のように島がサンゴ起源の炭酸カルシウムで覆われている場合は、カルシウムとリン酸が結合し、リン酸カルシウムが形成される。これが先に述べたリン酸質グアノである。

鳥は何を食べているの?

グアノから海鳥へと辿ってきてみたが、そもそもfig.5に見られるような膨大な数の鳥たちは一体何を食べているのだろうか。とんでもない量の餌が安定的に供給される必要があることが、直感的にも理解できる。

fig.5──1910年のチンチャ諸島のようす。

https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:FMIB_42121_Very_small_portion_of_a_flock_of_cormorants_on_the_south_island_of_the_Chinchas.jpeg

じつはチンチャ諸島の周辺で、海鳥が食べているのはカタクチイワシに代表される小魚である。では、その小魚が食べるのは……と、どんどんと辿り最終的に行きつくのは、光合成をする植物プランクトン。すなわち、このチンチャ諸島が位置する海域では、太陽光を活用したきわめて高い一次生産がなりたっている必要がある。話は戻ってしまうが、その高い一次生産が成り立つためには、太陽の光がさんさんと輝くだけではだめで、海洋への「肥料」の安定供給が必要になる。光合成による一次生産が大量に継続されるには、栄養分がないといけないのは陸も海も一緒。さて、この海域では栄養分はどのように供給されているのだろう。

日本の近海などでは、おもな栄養分の供給源は陸である。「森は海の恋人」★6の言葉通り。河川水や地下水を通して、陸から海へと窒素(硝酸イオン)やリン酸イオン、そしてミネラル分として欠かせない鉄が流れ込むことによって海洋の一次生産が維持されている。先ほども書いたようにペルーの太平洋側は一般に乾燥しており、大きな河川はない。膨大な栄養分の供給には別のカラクリが必要だ。

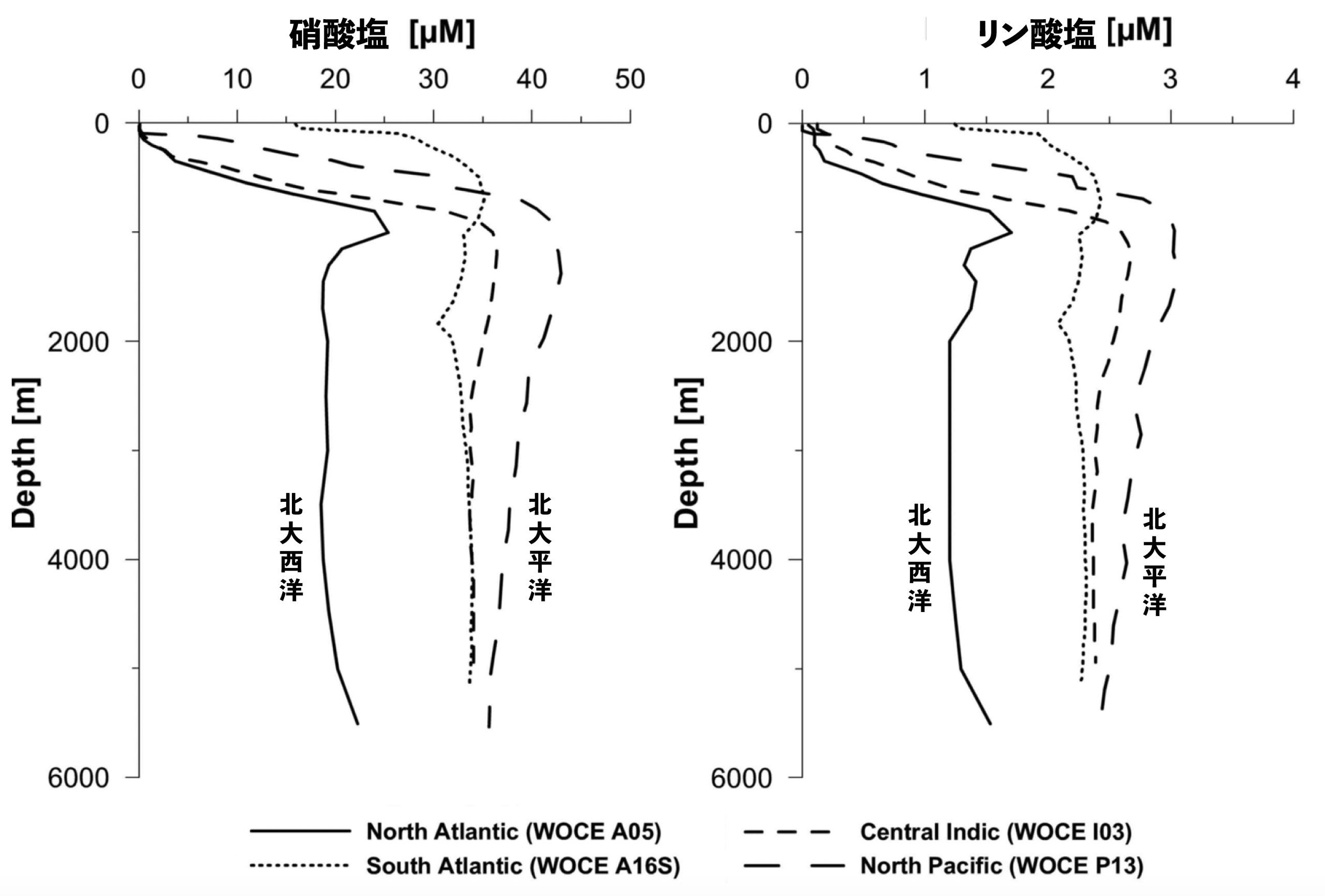

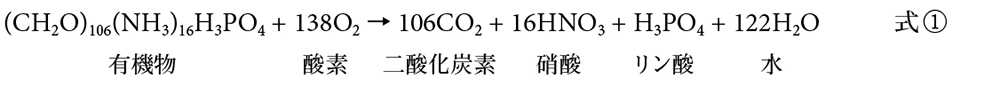

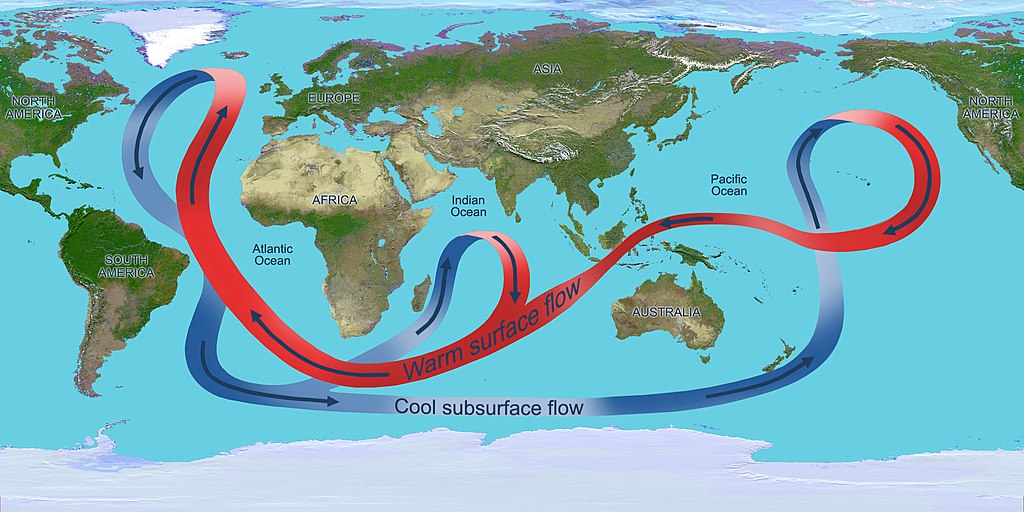

深層循環と海水中のリン酸と硝酸

じつは、ペルー沖の場合、「海の恋人」は森ではなく、海そのものである。ただし、表層の海水ではなく、中層と深層の海水だ。海はいろんな顔をもっている。fig.6を見てほしい。ここには、海洋を垂直的に見た場合のリン酸イオン、硝酸イオンの濃度が示されている。太平洋の底は、水温が低く、そしてリン酸、硝酸など、今回、肥料と呼んでいる成分がたっぷりと含まれている。表層域でこれらが枯渇しているのは、植物プランクトンがリン酸、硝酸を使用してしまうからだ。植物プランクトンはやがて息絶え、もしくはより上位の生物たちに食われその排泄物として、深海へと向け、沈んでいくことになる。マリンスノーだ。

fig.6──海水中硝酸塩(左)、リン酸塩(右)濃度の垂直分布。Hensen et al. (2006)☆7を引用し加筆修正。栄養塩濃度はどの海洋でも表層で低く、中層・深層部で高い。また、大気から切り離されてからの時間が長いほど高くなり、北大西洋<南大西洋<インド洋<北太平洋となる。

☆7──Hensen, C., Zabel, M. and Schulz, H. N. (2006) 6 Early Diagenesis at the Benthic Boundary Layer: Oxygen, Nitrogen, and Phosphorus in Marine Sediments. In: Schulz, HD and Zabel, M (eds.) Marine Geochemistry, 2nd ed. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 207-240.

テレビやネットの映像で、マリンスノーをご覧になった方は多いと想像するが、割とでかく、肉眼でもしっかりと見え、雪でいえばボタ雪のようだ。ボタ雪が溶けやすいのと同様に、マリンスノーも海底まで届くのはごくわずか。ほとんどが、沈降途中に微生物の働きで酸化分解されてしまう。その結果、マリンスノーを作っていた有機物がまたリン酸や硝酸となって海水中へと放出される。反応式で書くと以下の通りになる。

fig.7──全球的な深層循環の様子

出典=Wikimedia Commons(Overturning circulation of the global ocean.jpg)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Overturning_circulation_of_the_global_ocean.jpg

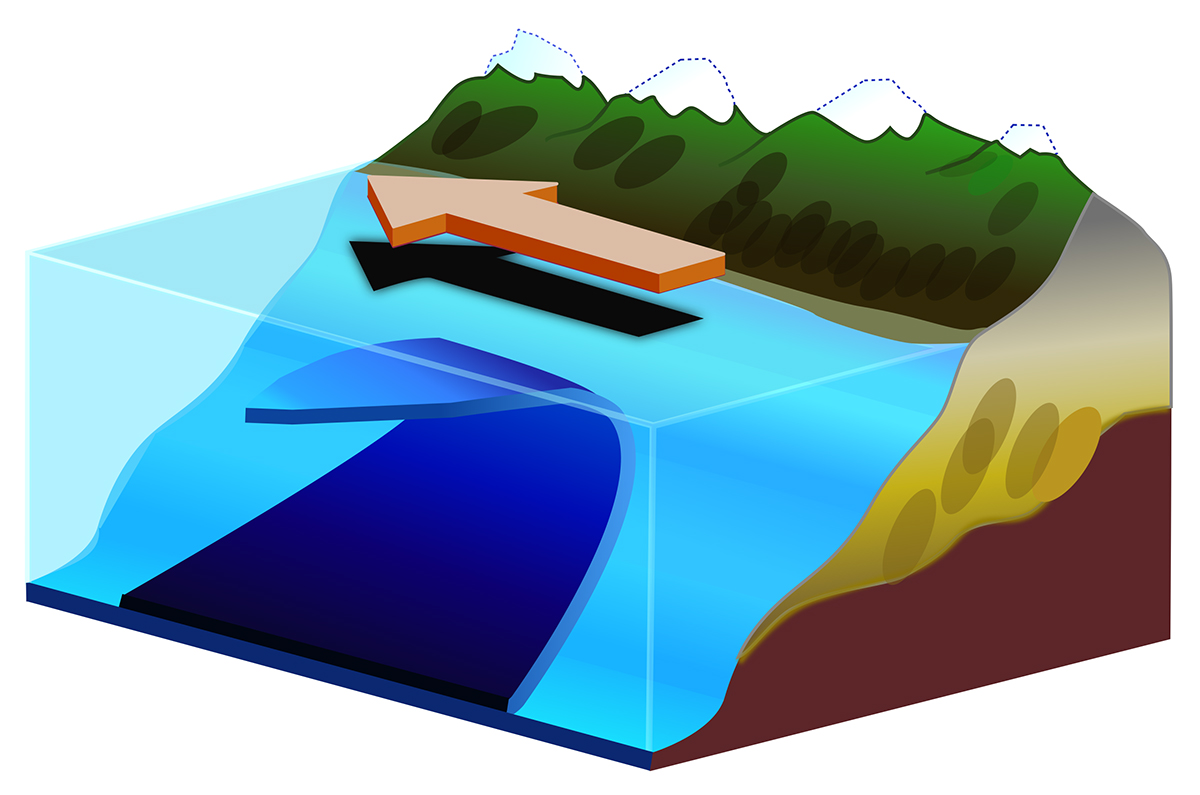

エルニーニョとグアノ

エルニーニョについての解説をどこかでご覧になったかもしれない。ペルー沖では北向きの卓越風の影響で、表層の海水がたえず西へ西へと運ばれてしまう。念のため書くが、これはタイプミスではない。南半球では、海面上を風が吹くと、海水は風が向かう方向からは90°左へと移動する。北半球では、逆の右だ。洗面器のレベルでは起こらないが、地球規模であればそんな「非常識な」ことが起こる。地球が回転する球体であるがゆえの効果で、エクマン輸送と呼ばれている★7。話を戻そう。ペルー沖では海水が西へと運ばれる。海水は液体なので、運ばれてしまった分が「海の巨大な凹み」としては保たれず、すぐまた補われなければいけない。東側には巨大な南アメリカ大陸があるから、東側からは補えない。南からのペルー海流だけではまかないきれず、足りない分を深層からも海水を吸い上げている[fig.8]。

fig.8──風によって沿岸域で湧昇流が起こる様子

出典=Wikimedia Commons(Upwelling.svg)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Upwelling.svg

この深層から海水を吸い上げた時に生ずる流れを湧昇流とよぶ。太平洋の中層水・深層水が有能な肥料であることを思い出してほしい。リン酸や硝酸がたっぷりと含まれている。これが太陽光あふれる表層に届くのだから、もうたまらない。植物プランクトンたちが大繁殖する。もちろん食物連鎖で植物プランクトンより上に位置する生物たちにとっての饗宴にもなる。アンチョビは増え、海鳥は肥える。そして生物の常、食べたら排泄する。やっとグアノまで辿りついた。チンチャ諸島のグアノは、その周辺が湧昇流がおこる湧昇域であることに支えられていたのだ。要するに海の富を蓄積したものがグアノである。

エルニーニョという現象は、全球的な気象状況の影響で、ペルー沖で北向きの卓越風が一時的に弱まる・止まることに他ならない。海の表面の海水も運び去られることもないから、深層から海水を吸い上げる必要もない。肥料は来ず、アンチョビは大量発生できない、というわけだ。

湧昇流の「化石」──堆積性リン鉱床

現在、リン鉱石の主な生産国は、中国、モロッコ、米国、ロシアなどである。これらの国々では、グアノを産出しているわけではない。地層中に含まれるリン鉱石を産出しており、ここではそれを堆積性リン鉱床と呼ぼう。この堆積性リン鉱床は、地球史全体を概観すると、わりと最近、一般化してきたものだ[fig.1−A]。これはいわば、先に述べた湧昇流の「化石」、もしくはマリンスノーの「化石」といえるものだ。硝酸・リン酸など栄養塩に富んだ中層水・深層水が海洋表層に湧昇すると、植物プランクトンの大繁殖が起こる、と書いた。上の式①の左端の有機物が大量に海の底に向けて降ってくる。もう、海水中の酸素では分解できないほど大規模に。そうすると、有機物が地層中に埋没していく。それが、分解の過程で地層中の粒子の隙間に溶け込んでいるカルシウムイオンと反応し、リン酸カルシウムが生成される。それが、堆積性リン鉱床だ。中国、モロッコ、米国、ロシアなどは、過去に起こった湧昇流によって潤っていることになる。

要するに、グアノにしても、堆積性リン鉱床にしても、もとをたどれば、植物プランクトン、もうひとつ戻れば海水に溶ける栄養塩、ということになる。結局、陸の田畑を潤すのは海、ということになりそうになるが、そうとも言えない。もっと戻ると、窒素は大気から、リン酸は火成岩の風化によって供給されたものなので、結局、大気―大陸―海洋間の物質循環がえらい、ということになってしまう。

さて、ここでちょっと前にでてきた図、fig.1−Cを見返してほしい。日本人によるリン資源開発のところをよく見ると、能登のところだけが黄色の棒になっている。グアノではなく、堆積性リン鉱床だ。

この連載を読んでくださっているお優しい方々であれば記憶に残っているかもしれない。芭蕉が、「水みなぎって舟あやうし」と翻弄され、「五月雨を集めて早し最上川」の着想を得た最上峡の両岸は珪藻に富む珪質泥岩でできていた★8。あの地層が堆積した当時の日本海では、湧昇流が卓越し、珪藻に代表される植物プランクトンが大量発生していた。死に絶えた植物プランクトンは地層中に埋没し、一部が能登の堆積性リン鉱床[fig.1−B]に、秋田・新潟では石油・天然ガス、もしくは珪藻土に、そして山形では芭蕉をわしづかみした最上峡の珪質泥岩に姿を変えた。

こうして見ると、われわれは過去に起こった湧昇流の恩恵に浴していることがわかる。堆積性リン鉱床で育てた野菜を珪藻土製の七輪で焼き、石油が姿を変えた衣類で身をつつみ、さらには、芭蕉の句を心の糧にする。湧昇流、いとおかし。

おわりにかえて

動物園や水族館にいるいろいろな生き物たち。何が一番のお気に入りか、これはおそらく発達段階や年齢により異なるだろう。今のわたしは断然ペンギンである。ずーっと、見ていられる。よく考えると、チンチャ諸島でグアノをつくったおもな主は、フンボルトペンギンだ。学名は、Spheniscus humboldtiで、種名のhumboldtiはドイツ人地理学者のフンボルトに由来している。まさか彼ら・彼女らも、自分たちの名前の由来になったフンボルトがグアノをヨーロッパへ持ち込んだことがきっかけとなり、何世代にもわたり溜めに溜めた排泄物が根こそぎ持ち出されてしまう、ということは想像だにしていなかったろう。

現在、グアノは、1850年代のように「1トン当たりいくら」と二束三文で流通するのではなく、「1キロ当たりいくら」で、カラフルに袋詰めされ、ペンギン印のロゴまで付けられた高級有機肥料となってしまった。フンボルトペンギンもご満悦だろうか。昨今、チンチャ諸島は、フンボルトペンギンの楽園に戻そうと試みられ、その周辺域を含めユネスコ世界遺産の暫定リスト入りを果たしている★9。

太平洋の西側でグアノをつくったアホウドリは、絶滅危惧種となっている。近年、東邦大学の長谷川博らの尽力により、少しずつその数を増やしている。彼が最初に鳥島に上陸した1978年、島内の繁殖地を調査した結果、15羽しかヒナを見つけられなかったらしい★10。明治21年には、たった一年のあいだに40万羽が撲殺されていたことを思い出してほしい。彼は全学者生命をかけて、鳥島でアホウドリを増やすことだけに注力する。以前、「研究は、まず増やしてから」という氏の言葉を目にしたことがある。成果主義が蔓延するなか、どうすればその心境に達することができるのか、と思わずにはいられない。

ちなみに、アホウドリは英語圏での名称はアルバトロス。ゴルフでいうとイーグルより格上で、ホールインワンよりむしろ難しいとされている。それに対し和名は酷すぎる。容易に撲殺されてしまったのは、アホだからではない。長谷川は、かつて山口県の日本海沿いで使われていた名称にのっとり、オキノタユウ(沖の大夫)と呼んでいる。沖を悠々と飛翔する姿から付けられた呼称だ。もはやわれわれが過去におこなった蛮行の償いにもならないが、せめて体をあらわすような名で呼びたいものだ。

註

★1──Jimmy M. Skaggs, The Great Guano Rush: Entrepreneurs and American Overseas Expansion, Palgrave Macmillan, 1994, p.348.

★2──平岡昭利『アホウドリと「帝国」日本の拡大』(明石書店、2012)279頁、平岡昭利『アホウドリを追った日本人──一攫千金の夢と南洋進出』(岩波新書、2015)、212頁

★3──★2に同じ。

★4──熊沢喜久雄「恒藤規隆博士と日本の燐酸資源」(『肥料科学』6(6)、1983、27-68頁)、熊沢喜久雄「リービヒ、ケルネルの播いた種子 わが国における植物栄養学の発展」(『化学と生物』22(9)、1984、591-597頁)

★5──https://www.gsi.go.jp/kihonjohochousa/pressrelease20230228.html

★6──https://meguri-japan.com/conversations/20210716_1090/

★7──詳しくは、保坂直紀『謎解き・海洋と大気の物理』(講談社ブルーバックス、2003)282頁など、海洋物理の本をご参照いただきたい。

★8──拙論「鏡の日本列島4:芭蕉と歩く「改造」後の日本列島」(2002)/04-serial_01/

★9──https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6422/

★10──https://brh.co.jp/s_library/interview/98/

いとう・たかし

地質学、鉱床学、地学教育。茨城大学教育学部教授。NHK高校講座「地学」講師(2005〜12)。主な共著=『地球全史スーパー年表』(岩波書店、2014)、『海底マンガン鉱床の地球科学』(東大出版会、2015)など。主な論文=「自然災害に対する危機意識と実際の行動──フィリピン・ヴィサヤ地域の場合」(単著、2017)、「青森県深浦地域の新第三系マンガン鉱床から産出した放散虫化石とその意義」(共著、2019)など。

【Issue vol.1】

鏡の日本列島 1:「真新しい日本列島」の使い方を考えるために/Mirrored Japan 01: Towards the Development of “Mirrored Japan”/镜中的日本列岛 1:思考“全新的日本列岛”之使用方法

【Issue vol.2】

鏡の日本列島 2:日本列島のかたち──なぜそこに陸地があるのか/Mirrored Japan 02: The Shape of the Japanese Archipelago -- How nature shaped its current form/鏡中的日本列島-2:日本列島的形狀──為何那裡會有陸地?

【Issue vol.3】

鏡の日本列島 3:鉄なき列島/Mirrored Japan 03: Archipelago without Iron/镜中的日本列岛-3:无铁之岛

【Issue vol.4】

鏡の日本列島4:芭蕉と歩く「改造」後の日本列島/Mirrored Japan 04: The “remodeling” of the Japanese archipelago and its expression in the works of Basho/镜中的日本列岛-4:与松尾芭蕉同游“改造”之后的日本列岛

【Issue vol.5】

鏡の日本列島5:「お国柄」を決めるもうひとつの水/Mirrored Japan 05: Water from deep determined the characteristics of the Japanese archipelago/镜中的日本列岛-5:决定列岛特征的深层之水

【Issue vol.6】

鏡の日本列島6:列島の肥料(前編)/Mirrored Japan 06: Fertilizer of the Archipelago (Part 1)/镜中的日本列岛-6:列島的肥料(前篇)

- 鏡の日本列島7:列島の肥料(後編)

-

Mirrored Japan 07: Fertilizer of the Archipelago (Part 2)

/镜中的日本列岛-7:列岛的肥料(后篇)

伊藤孝/Takashi Ito

協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜2024年度)、石灰石鉱業協会(第9号)